-

Type

Book (2360)

Magazine (3)

-

Century

16th (2)

17th (28)

18th (98)

19th (410)

20th (1673)

21st (119)

-

Countries

France (2362)

Switzerland (1)

-

Syndicate

ILAB (2355)

SLAM (2355)

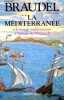

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. (Thèse).

Armand Colin, 1987, 2 vol. gr. in-8°, 588 et 628 pp, 40 illustrations hors texte, 68 cartes et tableaux, index, brochés, bon état

Première partie : La part du milieu ; II : Destins collectifs et mouvements d'ensemble ; III : Les événements, la politique et les hommes. — "J'ai passionnément aimé la Méditerranée" : c'est par ces mots que Fernand Braudel ouvre son premier ouvrage sur le monde méditerranéen qui, traduit dans le monde entier, y a été salué comme "la plus grande œuvre historique de notre temps". Selon la conception originale de l'auteur, il se déroule sur des rythmes temporels différents. De volume en volume, il passe de la "longue durée", du temps presque immobile de la géographie et des civilisations, au temps lent des grands cycles économiques et sociaux, et enfin au temps très vif et bref des événements au quotidien. La première partie suit pas à pas les genres de vie qu'imposent aux hommes de Méditerranée la nature elle-même et les héritages de civilisation. Grands propriétaires des plaines et leurs paysans asservis, montagnards pauvres mais libres, peuples des marins, des pêcheurs et des corsaires, nomades du désert que suivent leurs tentes et leurs chameaux, immenses troupeaux des transhumances entre plaine et montagne, bête de somme et chariots si lents à assurer les transports, mers animées à la belle saison et désertées chaque hiver quand les vents mettent en péril voiliers et galères – telle nous apparaît la Méditerranée du XVIe siècle, toujours au bord de la disette, misérable et cependant richissime, à la croisée des routes du grand commerce mondial. La deuxième partie, consacrée aux économies et aux sociétés, pose une question essentielle : quand la Méditerranée a-t-elle perdu son antique royauté au profit de l'Atlantique ? Certainement pas dès le lendemain des grandes découvertes, affirme l'auteur, contre toutes les idées reçues jusqu'alors. Tout au long du XVIe siècle, la Méditerranée, bien qu'envahie par les bateaux du Nord, reste la puissance économique qui se réserve l'essentiel du grand commerce mondial, plus la suprématie financière : l'or et l'argent que déversent en Espagne les mines d'Amérique aboutissent dans les mains des banquiers italiens, maîtres du crédit à travers toute l'Europe. Cependant, la Méditerranée partage les difficultés, alors générales, de sociétés en crise dans une montée à la fois d'inflation, de richesse, de misère, de banditisme, de guerres civiles et religieuses - un destin commun aux deux civilisations qui la divisent : Islam et Chrétienté. La troisième partie est celle de l'histoire vive des évènements, durant le demi-siècle que dure le règne de Philippe II. En Méditerranée le conflit est permanent entre les deux grands champions de l'Islam et de la Chrétienté, l'Espagnol et le Turc. Mais la guerre se ranime ou s'apaise selon que les adversaires ont ou non les mains libres. La paix avec la France, en 1559, marque ainsi le début d'un âpre duel, jusqu'au triomphe de la flotte chétienne à Lépante, en 1571. Paradoxalement, celui-ci inaugure une longue période de paix. C'est que les deux adversaires, chacun aux prises avec ses propres drames, l'un sur le front atlantique, l'autre en Perse et en Hongrie, se tournent alors le dos et les flottes d'Etat désertent la Méditerranée pour le grand bonheur des corsaires turcs et chrétiens, dont la petite guerre va remplacer la grande.

La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. (Thèse).

Armand Colin, 1990 2 vol. in-8°, 588 et 628 pp, 40 illustrations hors texte, 68 cartes et tableaux, notes bibliographiques, index, brochés, couv. illustrées, bon état

Le chef d'oeuvre de Fernand Braudel. — "J'ai passionnément aimé la Méditerranée" : c'est par ces mots que F. Braudel ouvre son premier ouvrage sur le monde méditerranéen qui, traduit dans le monde entier, y a été salué comme "la plus grande œuvre historique de notre temps". Selon la conception originale de l'auteur, il se déroule sur des rythmes temporels différents. De volume en volume, il passe de la "longue durée", du temps presque immobile de la géographie et des civilisations, au temps lent des grands cycles économiques et sociaux, et enfin au temps très vif et bref des événements au quotidien... — La première partie : La part du milieu suit pas à pas les genres de vie qu'imposent aux hommes de Méditerranée la nature elle-même et les héritages de civilisation. Grands propriétaires des plaines et leurs paysans asservis, montagnards pauvres mais libres, peuples des marins, des pêcheurs et des corsaires, nomades du désert que suivent leurs tentes et leurs chameaux, immenses troupeaux des transhumances entre plaine et montagne, bête de somme et chariots si lents à assurer les transports, mers animées à la belle saison et désertées chaque hiver quand les vents mettent en péril voiliers et galères – telle nous apparaît la Méditerranée du XVIe siècle, toujours au bord de la disette, misérable et cependant richissime, à la croisée des routes du grand commerce mondial. – La deuxième partie : Destins collectifs et mouvements d'ensemble, consacré aux économies et aux sociétés, pose une question essentielle : quand la Méditerranée a-t-elle perdu son antique royauté au profit de l'Atlantique ? Certainement pas dès le lendemain des grandes découvertes, affirme l'auteur, contre toutes les idées reçues jusqu'alors. Tout au long du XVIe siècle, la Méditerranée, bien qu'envahie par les bateaux du Nord, reste la puissance économique qui se réserve l'essentiel du grand commerce mondial, plus la suprématie financière : l'or et l'argent que déversent en Espagne les mines d'Amérique aboutissent dans les mains des banquiers italiens, maîtres du crédit à travers toute l'Europe. Cependant, la Méditerranée partage les difficultés, alors générales, de sociétés en crise dans une montée à la fois d'inflation, de richesse, de misère, de banditisme, de guerres civiles et religieuses – un destin commun aux deux civilisations qui la divisent : Islam et Chrétienté. – La troisième partie : Les événements, la politique et les hommes, est celle de l'histoire vive des évènements, durant le demi-siècle que dure le règne de Philippe II. En Méditerranée le conflit est permanent entre les deux grands champions de l'Islam et de la Chrétienté, l'Espagnol et le Turc. Mais la guerre se ranime ou s'apaise selon que les adversaires ont ou non les mains libres. La paix avec la France, en 1559, marque ainsi le début d'un âpre duel, jusqu'au triomphe de la flotte chétienne à Lépante, en 1571. Paradoxalement, celui-ci inaugure une longue période de paix. C'est que les deux adversaires, chacun aux prises avec ses propres drames, l'un sur le front atlantique, l'autre en Perse et en Hongrie, se tournent alors le dos et les flottes d'Etat désertent la Méditerranée pour le grand bonheur des corsaires turcs et chrétiens, dont la petite guerre va remplacer la grande.

Une singulière famille. Jacques Necker, Suzanne Necker et Germaine de Staël.

Fayard, 1999, gr. in-8°, 454 pp, 12 pl. de gravures et portraits en noir et en couleurs hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Tous trois à genoux, en constante adoration les uns des autres." Ainsi Napoléon Ier a-t-il décrit Jacques et Suzanne Necker et leur fille Germaine, les yeux évidemment fixés sur cette insupportable Madame de Staël qu'il poursuivit de sa haine. Celle-ci a revendiqué hautement cette "adoration familiale" : "Je laisserai donc dire à qui se plaira dans cette observation bien gaie à côté de la mort que nous sommes une famille qui nous louons les uns les autres. Oui, nous nous sommes aimés, nous avons eu besoin de le dire, et, dédaignant de jamais repousser les attaques de nos ennemis, de faire usage de notre talent contre eux, nous leur- avons opposé un ferme sentiment d'élévation et de fierté." "Singulière famille que la nôtre", assurait de soit côté Jacques Necker, et sa fille ajoutait : "Singulière peut-être, mais qu'il lui soit permis de rester telle ; la foule ne se presse pas dans la voie qu'elle a choisie." C'est cette fière famille que ce livre évoque. Jacques Necker, trois fois ministre de Louis XVI - et deux fois congédié - idolâtré par les Français en Juillet 1789 parce qu'il leur semblait le symbole de la liberté, est entré dans l'histoire, exalté par les uns, vilipendé par les autres. Sa femme Suzanne, qui tint avant la Révolution un salon très influent et fonda l'hôpital qui porte toujours son nom, fut une épouse dévouée corps et âme à l'homme qu'elle adorait, et la mère trop rigide d'une fille trop douée. Quant à Germaine, elle a conquis la gloire par son œuvre littéraire, par ses amours, par son courage, par cet exaltation du cœur et de l'esprit dont elle demeure un extraordinaire exemple. Tous trois, ils ont vécu la plume à la main. Tous trois ont eu le culte de la vertu, même s'ils ne l'ont pas toujours vue de la même façon. Tous trois ont aimé Dieu, l'amour, l'amitié, la liberté - qui ne devait, pour eux, jamais se séparer de la modération - et encore la mélancolie et le désespoir et aussi toutes les images de la mort. Tous trois se prêtèrent mutuellement du génie. Tous trois, ils ont rêvé d'incarner la noblesse de l'âme et la grandeur de l'esprit.

Le père de Madame de Rambouillet, Jean de Vivonne (1530-1599), sa vie et ses ambassades près de Philippe II et à la Cour de Rome. D'après des documents inédits.

Plon, 1885, in-8°, iv-396 pp, deuxième édition, broché, bon état

"Ce qui fait la valeur incontestable de cette biographie, c'est qu'elle a été écrite presque entièrement d'après des documents originaux, dont beaucoup sont inédits. L'auteur a non seulement dépouillé jour par jour la correspondance du diplomate, mais encore il a tiré bon parti des pièces du fond de Simancas aux Archives nationales : il y a trouvé les mémoires remis par l'ambassadeur de France à Philippe II, les réponses de ce prince, les notes données à ce dernier par ses secrétaires ; il a enfin consulté avec fruit les collections du ministère des affaires étrangères. Cette étude attentive des documents lui a permis de donner des aperçus nouveaux sur plusieurs points de l'histoire du XVIe siècle..." (J. Tardif, Revue Historique, 1885)

Histoire litteraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours. IX. La vie chrétienne sous l'Ancien Régime.

Bloud et Gay, 1932, gr. in-8°, iii-395 pp, 11 gravures hors texte, broché, couv. lég. salie, dos factice, discret C. de bibl., état correct

La dévotion au baptême ; L'Eucharistie ; La dévotion à la Sainte Vierge pendant la seconde moitié du XVIIe siècle ; La mystique du mariage ; L'art de mourir, etc.

Histoire litteraire du sentiment religieux en France, depuis la fin des guerres de religion jusqu'a nos jours. IV : La conquête mystique. L'école de Port-Royal.

Bloud et Gay, 1929, gr. in-8°, iii-604 pp, 8 gravures hors texte, index, broché, bon état

"... Malgré de louables efforts, il semble que l'auteur ait éprouvé quelque répugnance à se métamorphoser en janséniste, même provisoirement, pour mieux juger l'école de Port-Royal. Il ne s'explique pas la naissance du jansénisme et n'est pas loin de croire « à une sorte de génération spontanée ». « Le jansénisme historique, dit-il, est pour moi un véritable monstre. » Pourtant, sans vouloir refaire après lui l'histoire extérieure, littéraire, morale ou politique de Port-Royal, sans vouloir même s'arrêter aux aspects proprement théologiques du sujet, M. Bremond a été amené par sa curiosité mystique à étudier « la vie intérieure », « la prière », des dévots jansénistes de la première génération..." (Louis Delaunay, Revue d'histoire de l'Église de France, 1923)

Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours.

Armand Colin, 1967-1972, 13 vol. in-8°, xxiii-552, 615, 253, 352, iii-604, 411, vi-529, 422, 442, iii-395, 353, 438 et 256 pp, préface de la nouvelle édition par René Taveneaux, 32 pl. de gravures hors texte, reliures simili-cuir bordeaux de l'éditeur, titres dorés aux 1er plats et aux dos, bon état

Complet. Onze tomes en douze volumes + un volume d'Index. – Tome I : L'Humanisme dévôt, 1580-1660. Tome II : L'Invasion mystique, 1590-1620. Tome III : La Conquête mystique. L'École française (2 volumes). Tome IV : La Conquête mystique. L'École de Port-Royal. Tome V : La Conquête mystique. L'École du Père Lallemant et la tradition mystique dans la Compagnie de Jésus. Tome VI : La Conquête mystique. Marie de l'incarnation – Turba Magna. Tomes VII et VIII : La Métaphysique des saints. Tome IX : La Vie chrétienne sous l'Ancien Régime. Tome X : La Prière et les prières de l'Ancien Régime. Tome XI : Le Procès des mystiques. (XII) : Index alphabétique et analytique. — "Henri Bremond revient au premier plan de l'actualité historique. La librairie Armand Colin a entrepris la réédition de sa monumentale “Histoire littéraire du sentiment religieux en France” (publiée entre 1916 et 1933) : onze tomes en douze volumes reliés. Les bremondiens fervents comme les spécialistes de l'histoire religieuse ne peuvent que se réjouir de cette initiative qui leur offre, à un prix enfin abordable, une œuvre qui, il faut bien l'avouer, n'a pas été, sur bien des points, dépassée, et qui demeure la base de tout travail sur l'histoire de la spiritualité. (...) Bremond a su nous restituer l'esprit de la première moitié du XVIIe siècle religieux. L'essentiel de son apport est bien là, dans le changement radical de paysage historique qu'il a opéré. En gros, avant Bremond, l'histoire du XVIIe siècle religieux était comme dominée par l'admirable “Port-Royal” de Sainte-Beuve : le XVIIe siècle religieux sortait de la fameuse « journée du guichet ». Bremond renverse les perspectives et montre que le mouvement religieux en France est bien antérieur à la réforme de Port-Royal qui n'est qu'un cas particulier de la « réforme catholique »..." (Dominique Julia, Revue d'histoire de l'Église de France, 1969) — En entreprenant cette Histoire littéraire du sentiment religieux en France, l’abbé Bremond (1865-1933) pensait la conduire depuis la fin des guerres de Religion jusqu’à nos jours. Il la laissera inachevée, et sans parvenir tout à fait au terme du XVIIe siècle. Il n’en a pas moins renouvelé de fond en comble la vision de l’histoire religieuse de ce siècle, la centrant non plus sur Port-Royal, comme la tradition académique depuis Sainte-Beuve, mais sur « l’humanisme dévot » et « l’École française » de spiritualité : François de Sales et Pierre de Bérulle, puis la question de l’amour pur. Il ouvrait ainsi un domaine de recherches, lesquelles d’ailleurs n’allaient pas manquer de nuancer et parfois de contester son entreprise. Cette dernière n’en demeure pas moins sans équivalent, par l’ampleur du panorama, l’originalité de l’écriture, la quantité d’auteurs oubliés ou méconnus qu’elle a invité à découvrir.

"L'Abbé Tempête" : Armand de Rancé, réformateur de la Trappe.

Hachette, 1929, in-8°, 249 pp, un portrait en frontispice, biblio, broché, bon état (Coll. Figures du passé)

"Dans l'entourage de son ami, l'évêque de Châlons, Vialart, on l'avait surnommé l'abbé Tempête. Ce sobriquet n'est pas seulement pittoresque, il est encore vrai. Toute la vie de l'illustre abbé, en réalité, a été tempétueuse. Or, c'est justement ce que s'est proposé de montrer M. l'abbé Bremond. Et il le fait non seulement avec autant de profonde érudition que de fine psychologie, mais encore — ce qui ne gâte jamais rien ! — avec infiniment d'esprit, et du meilleur. A part les deux premiers chapitres, où nous est racontée la jeunesse de l'abbé de Rancé et sa liaison (sur la nature de laquelle, en définitive, on ne sait rien d'absolument certain) avec Mme de Montbazon, tous les autres ont le même titre, un titre batailleur et essentiellement belliqueux : A l'assaut. L'abbé de la Trappe nous y apparaît marchant, montant constamment à l'assaut : à l'assaut contre les Cisterciens mitigés (qui, sans être, pour cela, des relâchés, n'acceptaient pas les austérités exagérées de la Trappe et auxquels, finalement, Rome a donné raison) ; à l'assaut contre les Jésuites (qu'il n'a jamais aimés, qu'il ne connaissait guère que par les Provinciales, et auxquels il ne pouvait pardonner d'être des casuistes) ; à l'assaut contre les Jansénistes (avec lesquels il flirta durant de longues années, dont il reçut souvent des visites et des cadeaux, et qu'il finit, tout de même, par désavouer) ; à l'assaut contre les Bénédictins de Saint-Maur (qu'il blâmait de faire une trop grande part à l'étude dans leur vie, ce qui fut l'occasion entre Mabillon et lui d'un duel de plume mémorable, d'où il ne sortit pas précisément vainqueur) ; à l'assaut contre les Chartreux (qu'il accusait d'être infidèles à leur règle primitive, mais qui le réfutèrent, de bonne plume et de bonne encre, par l'intermédiaire de leur général, Dom Le Masson) ; à l'assaut de Fénelon (dont il qualifia plus que durement les Maximes, et auquel il infligea des notes infamantes, sans songer que, tout abbé qu'il fût, il n'était, tout de même qu'un simple moine et que ni son "expérience personnelle", ni ses lectures, ne l'autorisaient à prendre si bruyamment position dans une querelle théologique, d'ordre particulièrement délicat, et où le dernier mot, somme toute, ne pouvait être dit que par l'Eglise enseignante) ; à l'assaut... On n'en finirait pas s'il fallait énumérer toutes les luttes qu'a subies ou qu'a provoquées cet extrémiste qui, nécessairement, était aussi un combatif et qui, comme s'il eut été atteint d'une sorte de manie de la persécution, s'est cru, toute sa vie, entouré de jaloux, d'adversaires et même d'ennemis. Tel est, en abrégé, le portrait de l'abbé de la Trappe tel qu'il se dégage, pour nous, du remarquable travail de M. l'abbé Bremond. (...) L'esprit abonde à chacune des pages de ce livre. D'aucuns même peut-être — ce n'est pas un reproche que l'on peut faire à tous les livres ! — trouveront qu'il y surabonde et ils auraient mieux aimé que certaines questions y fussent traitées sur un ton plus grave. Nous nous permettons de n'être pas de leur avis. Nous estimons même que l'humour perpétuel qui court à travers les pages du volume est, dans la circonstance, tout à fait couleur locale. La gaieté, en effet, quoi qu'en ait pensé l'abbé de Rancé, n'est pas du tout opposée à la règle de Cîteaux, même à celle du Cîteaux réformé et dans les Trappes, aujourd'hui, on professe, théoriquement et pratiquement, que les saints tristes sont souvent de tristes saints." (Louis Marcel, Revue d'histoire de l'Eglise de France, 1929).

La Conquête mystique. L'école française. – L'école de Port-Royal. Tomes III et IV de l'Histoire litteraire du sentiment religieux en France depuis la fin des guerres de religion jusqu'à nos jours.

Bloud et Gay, 1920-1921, 2 vol. gr. in-8°, 698 et iii-604 pp, 20 gravures et portraits hors texte, index, reliures pleine toile écrue, dos lisses, pièces de titre basane vermillon (rel. de l'époque), bon état

"L'invasion triomphante des mystiques sur notre terre de France, de 1690 à 1620, peut bien se représenter sous la forme d'une « vague » qui entraîna tout ; elle ne fut pas cependant tumultueuse. Aussi l'œil avisé de M. Bremond a su discerner dans la conquête mystique qui s'organisa de toutes parts de véritables écoles, susceptibles de fournir une contribution fructueuse à ses diligentes enquêtes. Il en signale trois principales, qui ont retenu particulièrement son attention : l'école française, l'école de Port-Royal, l'école du Père Lallemant. A mon avis, l'étude sur l'école française, par la plénitude et la profondeur des analyses qu'elle renferme, par l'étendue et le sérieux de ses investigations, par la sympathie vraiment religieuse qu'elle manifeste à l'égard de personnages graves et respectables, qui ont contribué à former dans l'Eglise de France tant de dignes ecclésiastiques et de saintes âmes, restera celle qui fera le plus d'honneur à son auteur, comme historien du sentiment religieux. Cette école a quelquefois été appelée l'école oratorienne. Son chef est Pierre de Bérulle. Il a opéré dans le monde spirituel de son temps une sorte de révolution, analogue à celle de Nicolas Copernic dans l'astronomie. (...) Malgré de louables efforts, il semble que l'auteur ait éprouvé quelque répugnance à se métamorphoser en janséniste, même provisoirement, pour mieux juger l'école de Port-Royal. Il ne s'explique pas la naissance du jansénisme et n'est pas loin de croire « à une sorte de génération spontanée ». « Le jansénisme historique, dit-il, est pour moi un véritable monstre. » Pourtant, sans vouloir refaire après lui l'histoire extérieure, littéraire, morale ou politique de Port-Royal, sans vouloir même s'arrêter aux aspects proprement théologiques du sujet, M. Bremond a été amené par sa curiosité mystique à étudier « la vie intérieure », « la prière », des dévots jansénistes de la première génération..." (Louis Delaunay, Revue d'histoire de l'Église de France, 1923)

Consumption and the World of Goods.

London and New York, Routledge, 1997, gr. in-8°, xxi-564 pp, 64 pl. de gravures hors texte, 8 figures, index, broché, couv. illustrée, bon état. Texte en anglais

"Depuis une trentaine d’années, les études se sont multipliées sur l’histoire de la consommation à l'époque moderne, soulevant de nombreux débats. L’impulsion a été donnée en bonne partie par les historiens anglo-saxons qui ont les premiers insisté sur l’importance de l’expansion du marché intérieur de leur pays entre la fin du XVIIe siècle et la fin du XVIIIe siècle. La production scientifique a été soutenue, avec pour point d’orgue les articles rassemblés par John Brewer et Roy Porter dans un livre phare, “Consumption and the World of Goods”. Les vingt-cinq articles brossent un panorama dynamique des concepts, des méthodes, des travaux en cours qui témoignent d’approches variées, aux problématiques stimulantes, qu’ils soient à dominante économique, culturelle, sociale, genrée..." (Natacha Coquery, “La diffusion des biens à l'époque moderne”, Histoire urbaine, 2011) — "There is something for everybody in this handsome volume, impeccably edited and produced." (Peter Earle, The Times Literary Supplement) – "A fascinating book ... brought together by two outstanding historians." (Keith Thomas, The Observer) – "This book deserves to be widely read." (Gary Mead, The Financial Times) — The study of past society in terms of what it consumes rather than what it produces is – relatively speaking – a new development. The focus on consumption changes the whole emphasis and structure of historical enquiry. While human beings usually work within a single trade or industry as producers, as, say, farmers or industrial workers, as consumers they are active in many different markets or networks. And while history written from a production viewpoint has, by chance or design, largely been centred on the work of men, consumption history helps to restore women o the mainstream. The history of consumption demands a wide range of skills. It calls upon the methods and techniques of many other disciplines, including archaeology, sociology, social and economic history, anthropology and art criticism. But it is not simply a melting-pot of techniques and skills, brought to bear on a past epoch. Its objectives amount to a new description of a past culture in its totality, as perceived through its patterns of consumption in goods and services. “Consumption and the World of Goods” examine history from this perspective, and is a unique collaboration between twenty-six leading subject specialists from Europe and North America. The outcome is a new interpretation of the seventeenth and eighteenth centuries, one that shapes a new historical landscape based on the consumption of goods and services.

BRIENNE (Louis Henri Auguste de Loménie, comte de) – MOTTEVILLE (Françoise de).

Reference : 113255

(1824)

Mémoires du Comte de Brienne, Ministre et Premier Secrétaire d'Etat, contenant les évenemens les plus remarquables du Règne de Louis XIII, et ceux du règne de Louis XIV. jusqu'à la mort du Cardinal Mazarin – Mémoires de Mme de Motteville.

P., Foucault, 1824-1825, 6 vol. in-8°, 440, 428, 460, 459, 459 et 477 pp, reliures demi-veau glacé caramel à coins, dos à 4 larges nerfs filetés, caissons à froid, pièces de titre et tomaison basane noire, roulette dorée en queue, tranches marbrées (rel. de l'époque), C. de bibl., étiquettes en queue, bon état (Coll. complète des Mémoires relatifs à l'histoire de France, depuis le règne de Philippe-Auguste, jusqu'au commencement du dix-septième siècle ; avec des notices sur chaque auteur, et des observations sur chaque ouvrage, par M. Petitot). Exemplaires trés bien reliés à l'époque

Avec une introduction aux mémoires relatifs à la Fronde par M. Petitot — "Le comte de Brienne a laissé un récit où la vie manque sans doute, mais dont la véracité est incontestable et qui est en quelque sorte une mine de renseignements pour l'étude des ministères des cardinaux Richelieu et Mazarin." (Bourgeois & André, II, 704) – "Dame de compagnie d'Anne d'Autriche, Françoise de Motteville (1621-1689) a laissé un témoignage vivant sur les événements de la Régence. Le texte de cette édition est revu sur une copie faite par Conrart." (Bourgeois et André, II, 773)

Espaces maritimes au XVIIIe siècle.

Atlande, 1997, in-12, 256 pp, 6 cartes, 3 plans, 2 illustrations, chronologie, biblio, glossaire, index, broché, bon état

Les Borgia. Le Pape et le Prince.

Tallandier, 1979, in-8°, 328 pp, 16 pl. de gravures hors texte, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

Peu de lieux et de temps furent aussi dépravés que l'Italie de la fin du Quattrocento, et le Vatican n'a pas échappé à cette atmosphère générale de licence sexuelle, de népotisme et de concussion, de meurtres politiques ou privés. Les Borgia (les papes Calixte III et surtout Alexandre VI ainsi que César et Lucrèce, les enfants de ce dernier) ont éprouvé, davantage encore, peut-être, que leurs contemporains, les passions les plus violentes et les plus extravagantes. Et comme ils prêtaient le flanc aux reproches, leurs ennemis politiques (les principicules italiens qui acceptaient mal que des Espagnols s'avisent de les empêcher de s'entre dévorer) se sont laissé aller à la pire médisance, parfois à la calomnie pure et simple, grossissant, montant en épingle des comportements qu'ils admettaient chez d'autres. La critique a eu beau, depuis quelques décennies, faire la part du mélodrame et de la vérité historique, le seul nom des Borgia évoque encore l'inceste, l'orgie, le trafic d'indulgences, le poignard et le poison et tout ce qu'ils ont pu posséder de qualités (la hauteur de vues et l'habileté politique d'Alexandre, l'énergie et le courage de César, le charme et le raffinement de Lucrèce) a été comme occulté. Connaisseur sans pareil à la fois des choses de l'Italie et de celles de la Renaissance, Marcel Brion s'est attaché à replacer l'histoire de cette famille dans son temps : à moins de s'acharner à la juger à l'aune de notre morale du XXe siècle, elle ne mérite pas de rester éternellement dans "l'enfer" des historiens.

Recherches philosophiques sur le droit de propriété considéré dans la nature, pour servir de premier chapitre à la « Théorie des loix civiles » de Linguet, par un jeune philosophe.

P., EDHIS, 1966, in-8°, xii-116 pp, broché, bon état. Reprint de l’édition originale qui fut imprimée à une vingtaine d’exemplaires seulement en 1780

Très vive attaque contre la propriété. Cette édition est la seule a donner le texte intégral qui fut, par la suite, amendé par l’auteur, lui-même le jugeant trop violent.

La Géographie des Philosophes. Géographes et voyageurs français au XVIIIe siècle. (Thèse).

Ophrys, 1975, gr. in-8°, 600 pp, 16 pl. de gravures hors texte in fine, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Après sa thèse de troisième cycle sur l'histoire de la connaissance des montagnes, Numa Broc vient de publier sa thèse de doctorat d'Etat sur la géographie des Philosophes. C'est un XVIIIe long qui est étudié, commençant en plein apogée de Louis XIV avec la création de l'Académie des Sciences et de l'Observatoire, et se terminant avec les débuts de Bonaparte. Cette vaste période a vu s'effectuer de grands voyages de découvertes, dont l'auteur étudie les résultats et, à partir d'une géographie des « positions », se développer une science en devenir. Une grande coupure se place vers 1763-1765, c'est-à-dire au lendemain de la guerre de Sept ans. La période qui précède cette date marque la « fin d'un humanisme » (c'est la première partie de l'ouvrage) et se termine par une stagnation de la découverte. La deuxième période, traitée dans la deuxième partie « Nouveaux regards sur le monde », est celle d'un renouveau de l'exploration et de la recherche coloniales, accompagné d'une réflexion sur les sciences de la terre et de l'homme sur la terre." (Max Derruau, Revue de géographie alpine, 1976)

Correspondance secrète du comte de Broglie avec Louis XV (1756-1774). Publiée pour la Société de l’Histoire de France par Didier Ozanam et Michel Antoine.

P., Klincksieck, 1956-1961, 2 vol. gr. in-8°, cxiv-392 et xii-536 pp, 2 portraits en frontispices, un tableau dépliant et une planche hors texte, index, brochés, bon état

Le comte de Broglie était le chef du "Ministère secret" de Louis XV. Tome 1 : 1756-1766. Tome 2 : 1767-1774. — "La publication en deux volumes de la Correspondance secrète du comte de Broglie avec Louis XV par Didier Ozanam et Michel Antoine constitue un événement : c'est un modèle de publication de texte, reconstituant une série continue avec des bribes jadis dispersées aux quatre coins des archives publiques et privées. Une mine de notes double le texte et met au service du lecteur quantité de renseignements tirés, pour la plupart, d'archives inédites et souvent inutilisées ; à tel point que le lecteur le moins versé dans les dédales de la grande politique européenne du XVIIIe siècle suit, sans aucune peine, une correspondance secrète, dont la clarté n'est pas, a priori, l'apanage. Seule, la familiarité des auteurs avec ce monde infiniment complexe, avec cette société intelligente jusqu'à l'infirmité, des agents du Secret a permis ce tour de force. Le Secret a, désormais, son classique. La France a eu, pendant trente ans, de 1743 à 1774, deux diplomaties : une officielle dotée de grands moyens, une secrète plus effacée, mais pas nécessairement moins efficace. Didier Ozanam et Michel Antoine retrouvent les origines de cette situation, nullement paradoxale, dans les ambitions polonaises de Conti et le caractère de Louis XV. Secret de Conti, jusqu'en 1756, de la mort de Fleury au renversement des alliances ; secret de Broglie, de 1756 au partage de la Pologne et à l'orientation de Louis XV vers des réformes de structure qu'une mort prématurée ne lui a pas permis de poursuivre jusqu'à leur terme. (...) On le voit, le livre de Didier Ozanam et de Michel Antoine est, à son point de départ, un ouvrage d'histoire classique ; les exigences intellectuelles de ses auteurs lui ont conféré l'étonnante richesse d'une évocation, en profondeur, du XVIIIe siècle. L'histoire diplomatique ainsi renouvelée, coulée dans une langue digne de Voltaire, a sa large place au cœur de l'histoire générale : n'est-ce pas le plus bel éloge qui puisse être fait de cette Correspondance secrète, et surtout de la très belle étude qui la précède et la domine ?" (Pierre Chaunu, Annales ESC)

Fénelon à Cambrai, d'après sa correspondance, 1699-1715.

Plon, 1884, in-8°, xi-448 pp, reliure demi-toile verte, dos lisse, titres dorés (rel. de l'époque), coiffe inf. lég. abîmée, 2 feuillets détachés, sinon bon état

Bonne étude, bien documentée, sur la dernière partie de la vie de Fénelon, au travers de ses lettres (Cabeen III-3709).

La Bienheureuse Louise de Marillac, Mademoiselle Le Gras (1591-1660).

Victor Lecoffre, 1924, in-12, 218 pp, broché, bon état (Coll. Les Saints)

Le Maréchal de Monluc, sa famille et son temps.

P., Champion, 1924, gr. in-8° carré, xvii-312 pp, 8 planches hors texte sous serpentes, dont le frontispice, biblio, broché, bon état. Edition originale (Saffroy, III, 46085)

Biographie de Blaise de Monluc (1501-1577), maréchal de France en 1575 et lieutenant général de Guyenne. — "En inscrivant le nom de Monluc en tête de ces pages, il n'est pas inutile de jeter un coup d'oeil sur la Gascogne où il naquit notre héros, digne héritier d'une race militaire qui ne fut pas sans éclat dans le passé de sa province. Il y a dans cette étude plus d'actualité qu'on ne semble le croire, car Monluc, dont le caractère a été si étrangement défiguré, peut être considéré comme le prototype du soldat, épris de discipline, d'honneur et de subordination. Notre grandeur nationale est l'oeuvre des anciens soldats de France et les plus vaillants sont sortis de ce coin Gallo-Romain que les Pyrénées, l'Océan et la Garonne enserrent dans le cadre merveilleux de leurs vallées majestueuses et de leurs flots écumants. Avant Monluc, les Foix, les Armagnac, les Lomagne, les Albret, les Durfort, les Beauville, les Montpezat, les Fumel, les Astarac, les Galard ; avec Monluc et après lui, les Maisons de Gontaut-Biron, de Caumont, de Lartigue, de Roquelaure, de Bellegarde, de Comminges, de Montesquiou, de Pardailhan, de Gassion, d'Esparbès, de Fimarcon, de Puysségur, de Navailles, de Balaguier, d'Estrades, donnnent à la France des maréchaux, des officiers généraux, des ministres, qui sont l'honneur de la Gascogne..."

Le Président de Brosses en Italie. Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740.

Club des Libraires de France, 1957, in-8°, 340 pp, 16 pl. de gravures et 2 cartes en dépliants hors texte, reliure pleine toile de l’éditeur, une vignette en couleurs au premier plat (maquette de Pierre Faucheux), rhodoïd, tirage numéroté sur alfa, signet, bon état

Edition établie et présentée par Hubert Juin, enrichie de peintures et de dessins de Bellotto, Canaletto, Guardi, Longhi, Panini, Hubert Robert, Tiepolo, Joseph Vernet, de gravures du temps et d'une carte portant l'itinéraire de l'auteur.

Le Président de Brosses en Italie. Lettres familières écrites d'Italie en 1739 et 1740.

P., Librairie académique Didier, Emile Perrin, libraire'éditeur, 1885, 2 vol. in-12, liii-412 et 442 pp, quatrième édition authentique d'après les Manuscrits annotée et précédée d'une Etude biographique par R. Colomb, reliures demi-toile verte, dos lisses, titres dorés et filets à froid (rel. de l'époque), qqs rousseurs éparses, bon état

Voyage en Italie, 1739-1740. Nouvelle édition préfacée et annotée par Hubert Juin.

Le Livre Club du Libraire, 1958, in-8°, xxii-295 pp, 16 gravures hors texte sur papier ivoire, reliure pleine toile blanche éditeur, plats illustrés, carte ancienne de l'Italie sur les gardes, signet, rhodoïd, bon état. Très jolie édition

Renaissance Florence.

Malabar (Florida), Krieger Publishing Company, 1975, in-8°, xiv-308 pp, biblio, index, reliure cartonnée de l'éditeur, bon état. Texte en anglais

Aux XIVe et XVe siècles, la ville de Florence a connu la période la plus créative de toute son histoire. Ce livre est une analyse approfondie de cette communauté dynamique, qui se concentre principalement sur les années 1380-1450 en examinant le caractère physique de la ville, sa structure et ses développements économiques et sociaux, sa vie politique et religieuse, et ses réalisations culturelles.

Paysans de Vieille-Castille aux XVIe et XVIIe siècles. (Thèse).

Madrid, Casa de Velázquez, 1993, gr. in-8°, 500 pp, 31 figures et cartes, tableaux généalogiques, sources, biblio, index, reliure éditeur, jaquette illustrée, manque la première page de garde, bon état (Coll. Bibliothèque de la Casa de Velázquez)

Siècle d'or, siècle de fer : il est tentant d'opposer l'Espagne des deux premiers Habsbourg à celle de leurs successeurs ; cependant, l'art et la littérature d'un côté, les provinces périphériques de l'autre, peu ou moins affectées par le déclin, sont là pour montrer qu'il s'agit d'une vue partielle, valable seulement peut-être en ce qui concerne le centre de la Péninsule et pour certains aspects bien particuliers, l'économie et la démographie principalement. Mais, même en se limitant au centre ancien du royaume, il y a une certaine contradiction entre la floraison des arts, témoins et fruits de la richesse, et la décadence économique si souvent déplorée par les contemporains : si celle-ci ne fait pas de doute, il faut imaginer que ce gâteau plus petit a été partagé autrement, que les riches en ont eu une plus grosse part ou, si l'on veut, que le transfert des richesses s'est fait de plus en plus au profit des « classes improductives », ce qui a pu, pendant un certain temps, entretenir l'illusion sur la puissance castillane. Quelles sont les relations entre population et subsistances ? Quelle part accorder à la démographie dans l'explication de l'évolution économique et sociale ? et, plus précisément, pourquoi, au XVIe siècle, la production céréalière peut-elle suffire, tant bien que mal, à nourrir un peuple qui ne cesse de s'accroître, alors qu'au siècle suivant, malgré le repli sur les meilleures terres, elle n'y parvient plus ? Ce sont les principales questions qui apparaissent en filigrane tout au long de cet ouvrage.

Marie-Adélaïde de Savoie, duchesse de Bourgogne (1685-1712).

Paris Beauchesne, "Figures d'hier et d'aujourd'hui" 1974 1 vol. broché in-8, broché, 254 pp. Envoi autographe signé de l'auteur. Bon état.

Write to the booksellers

Write to the booksellers