Librairie Camille Sourget

93, Rue de Seine

75006 Paris

France

E-mail : contact@camillesourget.com

Phone number : 01 42 84 16 68Phone number : 06 13 04 40 72

Fax number : 01 42 84 15 54

-

Syndicate

ILAB (289)

SLAM (289)

Miroir de la tauromachie

Edition originale de ce texte essentiel dans l’œuvre de Leiris, devenu le classique de la littérature tauromachique, indispensable pour contrer les détracteurs de la corrida.Précieux exemplaire dédicacé par l’auteur à Paul Eluard et conservé dans une admirable reliure mosaïquée de Pierre-Lucien Martin.Leiris, Michel. Miroir de la tauromachie. Avec 3 dessins de André Masson.GLM (Acéphale, nouvelle série), 1938.In-12 de (1) f.bl., 57 pp., (2) ff., (1) f.bl.Demi-veau gris souris, dos lisse, plats ornés d’une mosaïque de papiers gris, non rogné, tête dorée, couvertures et dos conservés, étui (Pierre-Lucien Martin, 1963).166 x 123 mm.Edition originale.Ce volume est le premier et le seul titre publié dans la nouvelle série de la revue Acéphale.L’exemplaire porte cet envoi autographe signé sur le faux-titre: A Paul Eluard,En sincère amitiéMichel LeirisElle est illustrée de trois compositions d’André Masson dont une sur double-page.Dans l’art du torero, Leiris trouve l’illustration vertigineuse d’un cérémonial qui se rapproche étrangement de l’érotisme et du sacré, mais surtout de l’écriture : la mort s’y effleure du bout des doigts. Pour le torero, comme pour le poète et l’amant, écrit-il, « toute l’action se fonde sur l’infime mais tragique fêlure par laquelle se trahit ce qu’il y a d’inachevé (littéralement : d’infini) dans notre condition ». Paru en 1938, ce texte, essentiel dans l’œuvre de Leiris, est devenu le classique de la littérature tauromachique, indispensable pour contrer les détracteurs de la corrida.Deux corrections de la main de l’auteur dans le texte.Superbe reliure de Pierre-Lucien Martin ornée, sur les plats, d’une mosaïque de papier et de veau gris souris.

Théâtre des Pupazzi. Les Pupazzi de Lemercier de Neuville à travers 18 pièces ornées chacune d’une belle eau-forte.

Première édition collective regroupant les deux séries des Pupazzi parues en 1866 et 1868. Lyons, N. Scheuring, 1876. In-8 de (3) ff., xxvi pp., (1) f., 411 pp., (5) pp. Demi-maroquin citron à coins, dos à nerfs richement orné, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge et vert, fleurons mosaïqués en maroquin rouge et vert dans les caissons, couverture illustrée par Lalauze conservée. Reliure de l’époque signée de Masson-Debonnelle. 218 x 136 m.

Première édition collective regroupant les deux séries des Pupazzi parues en 1866 et 1868. Vicaire, V, 193. Louis Lemercier, dit Louis Lemercier de Neuville ou La Haudussière, né le 2 juillet 1830 à Laval et mort le 10 juin 1918 à Nice, est un marionnettiste, journaliste, chroniqueur, auteur dramatique et conteur français. Il est le créateur du Théâtre de Pupazzi français. Il débute par une brève carrière dans l'administration des postes. Il fonde ensuite plusieurs périodiques éphémères : le 4 mars 1855, il lance son premier journal intitulé La Muselière, journal de la décadence intellectuelle. Il écrit ensuite à L'Indépendance dramatique assez assidûment et publie, en 1855 et 1856, les Pastiches critiques des auteurs contemporains, les Inconnus célèbres, les Miettes de pain perdues, roman de genre. À la fin de 1856, il devient rédacteur en chef de L'Exemple. En 1857, il écrit des courriers de Paris dans la Presse théâtrale et fait jouer un vaudeville à l'Ambigu: Recette pour marier ses filles. En 1858, il fonde Le Parisien, journal illustré à 10 centimes. Il est aussi directeur du Foyer du 17 au 18 avril 1858. Il collabore par la suite à plusieurs journaux dont Le Figaro, Le Nain jaune, Le Monde illustré. En 1860, il ouvre un théâtre portatif de pupazzi avec la mise en scène sous forme de caricatures des célébrités du moment. Il eut un grand succès dans les salons de la fin du XIXe siècle. Sous des noms d'emprunt (la clef est dans une notice à la fin de chaque pièce), Lemercier de Neuville faisait jouer les hommes célèbres de son époque sous la forme de personnages de carton, les pupazzi. Ces dix-huit pièces, dont il était l'auteur, le machiniste, le manipulateur et les voix eurent un grand succès dans les salons de son temps. « La troupe des Pupazzi forme un personnel dramatique comme on n'en vit sur les planches d'aucun théâtre. Plus illustres que les sociétaires de la Comédie-Française, mieux d'accord que les chanteurs de l'Opéra, moins exigeants que les ténors de Russie et les fauvettes d'Amérique, plus amusants que les farceurs des Bouffes et du Palais-Royal, plus souples qu'Auriol, plus mignons que les acteurs de la troupe enfantine de feu le théâtre Comte, ces fantoches de bois et de chiffons ne représentent-ils pas l'idéal d'une troupe dramatique ? Impresario, auteur, acteur, souffleur, machiniste, décorateur et sculpteur, Lemercier de Neuville est l'âme de ce microcosme merveilleux ». Outre un portrait de l'auteur gravé sur cuivre par J. M. Fugère, chacune des 18 pièces est précédée d'une belle eau-forte (en-tête) gravée par Gheneutte, Taiee, Cham, Beauverie, Bertall. Précieux exemplaire de cet ouvrage recherché, conservé dans une élégante reliure signée de l’époque avec la couverture illustrée conservée.

Dictionnaire comique

Le Dictionnaire comique de Leroux, «d’une lecture instructive, qui restitue un peu du parler de la conversation courante, qui est un répertoire fort précieux des habitudes de langage de deux ou trois générations».Leroux, Philibert-Joseph. Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre et proverbial. Avec une explication très fidèle de toutes les manières de parler Burlesques, Comiques, Libres, Satyriques, Critiques & Proverbiales, qui peuvent se rencontrer dans les meilleurs Auteurs, tant Anciens que Modernes…Amsterdam, Zacharie Chastelain, 1750.In-8 de (2) ff., 15 pp., 285 pp., 336 pp., (1) f. Plein maroquin bleu nuit, triple filet doré encadrant les plats, dos lisse orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque.215 x 135 mm.Première édition citée par Brunet de ce Dictionnaire du langage familier français du début du XVIIIe siècle.Brunet, III, 998.Ce dictionnaire recense les mots familiers, populaires et vulgaires ainsi que les proverbes et les locutions en les illustrant par des citations d’auteurs réputés.Tout d’abord, d’un point de vue historique, le choix du corpus de Le Roux le situe de plain-pied dans le courant d’opposition au «bon usage » et à l’absolutisme de Louis XIV, dont la politique linguistique du monopole académique n’est qu’une des nombreuses manifestations. En effet, le dictionnaire de Le Roux fut plusieurs fois frappé par la censure – d’autant plus que l’auteur semble avoir été proche de la sensibilité janséniste –, censure qui n’empêchera pas que le Dictionnaire soit réédité, remanié, et même plagié tout au long du XVIIIe siècle. Le Dictionnaire fournit également une image particulièrement riche de la mentalité d’une époque à travers les références encyclopédiques qu’il contient, contribuant par-là « à la connaissance du Grand Siècle en dehors des contraintes imposées par la culture officielle».Du point de vue linguistique Le Roux semble avoir un véritable projet qui témoigne d’une sensibilité pour les questions sociolinguistiques, rhétoriques et pragmatiques, qui se reflète dans la présence, dans les entrées, de marques non seulement grammaticales, étymologiques, sémantiques, diatopiques et diachroniques, mais aussi diaphasiques, diastratiques et pragmatiques (documentation extrêmement intéressante pour reconstituer la langue parlée de l’époque).«Pour l’essentiel, le Dictionnaire est consacré à enregistrer les termes et expressions du langage familier courant, «libre» ou «proverbial», le proverbe étant ici à la fois la locution figurée devenue cliché, mais aussi le maxime imagée reflétant une conception commune ou tout simplement la formule clichée. Véritable recueil de locutions populaires, le recueil de Leroux déborde souvent le cadre littéraire pour s’attacher à l’idiomatique triviale: par là, il constitue un témoignage précieux autant que rare sur l’état de la langue parlée vers la fin du XVIIe siècle. Nombre de ces dictions parmi ceux qui se sont conservés, ont connu une évolution notable de leur sens.La partie la plus intéressante du livre me paraît être ce qui se rapporte à Paris: on y relève une foule d’observations curieuses souvent assorties de réflexions ironiques. Ainsi, on trouve réellement de tout dans ce Dictionnaire, à commencer par ce qu’on ne s’attend pas à rencontrer dans un ouvrage de cette sorte. La lecture en est plaisante et jamais fastidieuse; on voit que Le Roux ne résiste pas au plaisir de développer certains commentaires satiriques de son cru…C’est aussi un livre d’une lecture instructive, qui restitue un peu du parler de la conversation courante, qui est un répertoire fort précieux des habitudes de langage de deux ou trois générations. Il montre la richesse de la création verbale, aussi bien dans le monde populaire que dans la société raffinée, et il collectionne une foule de termes disparus depuis. C’est enfin un dictionnaire fort utile, ‘aux étrangers et aux Français mêmes’, car il permet de comprendre ou de préciser le sens des tournures employées par les auteurs comiques, ‘réalistes’ ou familiers de la fin du règne de Louis XIV. Il est contemporain des derniers burlesques et du jeune Marivaux, de Dufresny, Palaprat, Destouches ou Dancourt, du Théâtre de la Foire et des Italiens. ‘En un mot il y a peu de gens à qui ce Dictionnaire ne soit aussi utile qu’agréable, car on n’y remarquera point cette sécheresse, cette uniformité qu’ont tous les autres’». Yves Giraud.Précieux exemplaire sur grand papier, conservé dans son élégante reliure en maroquin bleu nuit de l’époque.

Le Fantôme de l’Opéra. La rare édition originale du Fantôme de l’opéra.

Précieux exemplaire conservé dans sa brochure illustrée d’origine. Paris, Pierre Lafitte & Cie, 1910. In-12 de (3) ff. et 520 pp. Conservé dans la brochure illustrée de l’éditeur, dos légèrement passé, non rogné. Brochure d’origine. 189 x 120 mm.

Rare édition originale du « Fantôme de l’Opéra ». L’exemplaire porte la mention fictive « 30e édition » au verso du faux-titre. Avant que cette première édition ne soit publiée, le texte avait d’abord paru sous forme de feuilletons dans le quotidien Le Gaulois du 23 septembre 1909 au 8 janvier 1910. Gaston Leroux (1868-1927) est un écrivain et journaliste français connu pour ses romans policiers empreints de fantastique. C’est sans doute dans ses expériences professionnelles d’avocat, de chroniqueur judiciaire et de grand reporter qu’il puisa ses sources d’inspiration romanesques. Le Fantôme de l’opéra est un roman d’enquête qui oscille entre le fantastique et l’espionnage. Inspiré de faits réels qui se sont produits à l'Opéra Garnier, Gaston Leroux en imagine le responsable sous les traits d'un mystérieux personnage se faisant passer pour un fantôme et qui étend son royaume dans les bas-fonds et souterrains de l'immense opéra parisien. Le 24 décembre 1907, une étrange cérémonie se déroule dans les sous-sols de l’opéra Garnier. Alfred Clark, qui est le président de la compagnie française du Gramophone, procède à l’enfouissement des enregistrements d’un extrait de son catalogue composé de vingt-quatre disques. Les disques sont enfermés dans des urnes hermétiquement scellées afin d’apprendre aux hommes de l’avenir quel était alors l’état des machines parlantes, et quels progrès auront amélioré cette précieuse invention au cours du XXe siècle. Gaston Leroux écrit dans son avant-propos : « On se rappelle que dernièrement, en creusant le sous-sol de l’Opéra, pour y enterrer les voix phonographiées des artistes, le pic des ouvriers a mis à nu un cadavre ; or j’ai eu tout de suite la preuve que ce cadavre était celui du fantôme de l’Opéra ! » (p 12). Le souhait d’Alfred Clark était que ses urnes soient ouvertes cent ans après leur enfouissement, ce qui fût fait en 2007. Le roman qui ne connut qu’un succès mitigé à sa parution inspira pourtant de nombreuses œuvres littéraires, musicales et cinématographiques, ainsi qu'une multitude d'adaptations. Dès sa première version cinématographique en 1925, le succès fut fulgurant, et la célèbre comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber inspirée du roman, et dont la première eut lieu en septembre 1986, remporta le plus grand succès de l’histoire. Précieux exemplaire de cette originale littéraire recherchée, conservé broché et non rogné, tel que paru. Localisation des exemplaires parmi les Institutions publiques françaises : 2 seulement à Rennes et à la B.n.F.

Histoire de Gil Blas

Édition originale définitive du célèbre roman de Le Sage magnifiquement reliée en maroquin rouge de l’époque aux armes de la Comtesse de Provence (1753-1810). Le Sage, Alain-René. Histoire de Gil Blas de Santillane. Dernière édition revue et corrigée. Paris, Par les Libraires Associés, 1747. 4 volumes in-12 de: I/ (4) ff., 402 pp., (3) ff., 8 gravures à pleine page hors texte ; II/ (2) ff., 342 pp., (2) ff., 9 gravures; III/ (2) ff., 381 pp., (7) pp., 8 gravures; IV/ (4) ff., 369 pp., (10) pp., 7 gravures. Ensemble 4 volumes in-12, plein maroquin rouge, grandes armes frappées or au centre des plats, triple filet doré autour des plats, dos à nerfs richement ornés, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque. 161 x 94 mm. Véritable édition originale de «Gil Blas de Santillane», l’un des grands romans français du XVIIIe siècle dont «Lagarde et Michard» font grand cas. Tchemerzine, IV, 178; Cohen 631. Edition définitive, la dernière publiée par Le Sage, elle servit de modèle aux éditions postérieures. Elle est ornée de 32 jolies gravures hors-texte non signées, gravées à l’eau-forte par Dubercelle. «Cette édition devenue peu commune, présente de nombreuses corrections et des augmentations considérables de l’auteur, lesquelles ne forment guère moins d’une centaine de pages; elle doit donc être regardée comme la première bonne édition du chef-d’œuvre de Le Sage» écrit Brunet (III, 1006). «Lagarde et Michard» consacre une longue analyse à ce roman: «Le Sage appliqua aussi au roman ses dons d'observation et de réalisme satirique. On lui doit surtout le Diable boiteux (1707), inspiré d'un auteur espagnol, Luis Velez de Guevara, et l'Histoire de Gil Blas de Santillane, publiée de 1715 à 1735 (Livres I-VI en 1715 ; VII-IX en 1724 ; X-XII en 1735), qui est beaucoup plus originale en dépit de nombreux emprunts. Parmi ses autres romans nous citerons l’Histoire de Guzman d'Alfarache (1732), Le Bachelier de Salamanque (1734) et La Valise trouvée (1740). Le Roman picaresque. Le Sage doit à ses modèles espagnols, outre une quantité d'anecdotes, le genre même du roman picaresque, pratiqué en Espagne depuis la fin du XVIe siècle. Il s'agit de narrer les multiples et divertissantes aventures d'un picaro, vaurien plutôt sympathique, pauvre hère dont l'injustice sociale fait un fripon, mais toujours capable de s'écrier comme ce personnage de Gil Blas : « Je ne suis pas moins prêt à faire une bonne action qu'une mauvaise». Gentil garçon, mais faible, plus riche de bons sentiments que ferme dans ses principes, Gil Blas lui-même hésite entre la candeur et le cynisme. Ballotté au gré des aventures et des rencontres, tantôt valet tantôt confident du premier ministre, tantôt berné tantôt fripon, Gil Blas montre peu de consistance, mais il est toujours naturel : Le Sage a su faire de lui un véritable type. Les Mœurs de la société française. L'auteur s'intéresse moins aux aventures de son héros qu'aux milieux sociaux qu'il traverse. Complétant les esquisses du Diable boiteux, que l'affabulation même de ce roman rendait forcément brèves et dispersées (cf. p. 61), Le Sage nous promène avec Gil Blas de la caverne des brigands (p. 62) à la Cour (p. 67), en passant par le palais de l'archevêque (p. 64). Noblesse, clergé, médecins, hommes de lettres, comédiens, valets, bandits de grand chemin, tous les milieux sont représentés, avec leurs mœurs, leurs travers ou leurs vices. Bien entendu, la couleur espagnole ne doit pas nous faire illusion c'est la société française de la Régence qui s'anime ainsi sous nos yeux. Très mordante, la satire reste gaie. Le Sage imite parfois La Bruyère surtout dans le Diable boiteux, mais il s'écarte de l'art classique par l'importance qu'il attache aux détails matériels, par une certaine truculence dans le réalisme et par un souci très marqué de peindre, plutôt que des caractères, des individus.» (Lagarde et Michard). «C’est la variété des portraits et des tableaux qui constitue l’intérêt principal de Gil Blas. Le portrait du chanoine goutteux, par exemple, celui du Docteur Sangrado, qui tue ses malades à force de saignées, ne sont pas indignes de la grande tradition moliéresque. Celui de Gil Blas lui-même, déguisé en médecin, celui de Don Carlos Alonzo de la Ventoleria qui, par toutes sortes de procédés, veut réparer l’outrage des années, celui de Don Gonzale Pacheco, vieux rabougri, jouet de sa maîtresse, demeurent inoubliables. Malgré quelques pages plus faibles, ce livre est d’une fraîcheur incomparable, surtout lorsque l’écrivain se plaît à nous peindre avec un sens étonnant de la couleur, le spectacle de ses semblables, plus riches de vices que de vertus. ‘Gil Blas demeure ainsi un des grands documents du réalisme français, un vaste tableau du monde, imprégné d’une morale indulgente mais jamais cynique». Superbe et précieux exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque aux armes de la Comtesse de Provence (1753-1810), Marie-Joséphine-Louise-Bénédicte de Savoie, seconde fille de Victor-Amédée III, duc de Savoie et roi de Sardaigne, et de Marie-Antoinette-Ferdinande, infante d'Espagne née à Turin le 2 septembre 1753, épousa 1e 14 mai 1771 Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, plus tard Louis XVIII, dont elle n'eut pas d'enfant. Elle prit en émigration le titre de comtesse de Lille et mourut à Hartwell, en Angleterre le 13 novembre 1810. La comtesse de Provence qui se piquait de littérature avait formé une collection très importante, comprenant 1665 volumes au moment de la Révolution, très bien composée et reliée uniformément en maroquin rouge. REVOIR FICHE AVEC FICHE CHARTRES PAS ENCORE RECUE

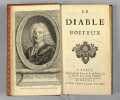

Le Diable boiteux. Edition originale extrêmement rare du "Diable boiteux" de Le Sage.

Très bel exemplaire de ce classique de la littérature française provenant de La bibliothèque du Comte Roger Du Nord. Paris, Veuve Barbin, 1707. In-12 de (5) ff. y compris 1 frontispice gravé, 318 pp. mal ch. 314, (4) ff. 1 portrait de Le Sage ajouté au début du volume. Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs orné avec un chiffre couronné répété, double filet or sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrure. Trautz-Bauzonnet. 158 x 89 mm.

Édition originale de la plus grande rareté du célèbre roman de Le Sage (1668-1747) inspiré de la littérature picaresque espagnole (avec le carton de la page 17-18). Le Petit 481; Tchemerzine, IV, 172-173; Cohen 628. « Les exemplaires de cette première édition sont extrêmement rares » mentionne Tchemerzine. En 1707, Le Sage emprunte à Luiz Vélez de Guevara "le titre et l'idée" du Diable boiteux en écrivant une imitation libre, appropriée aux mœurs françaises d'El Diablo cojuelo, publié en 1641. C'est avec le Diable boiteux que Le Sage s'annonce comme romancier de premier ordre. Le succès du roman, qui fut considérable, acheva enfin de distinguer le nom de Le Sage parmi les écrivains de son temps. « Ce qui se perpétue dans l'ouvrage de Le Sage, c'est le goût du portrait, plutôt physique que moral, qu'il contemple et caresse avec amour dans tous ses détails. Mais tandis que La Bruyère se borne à tracer quelques lignes sobres, dans une intention essentiellement moralisatrice, chez ce dernier au contraire domine un intérêt très différent: l'amour du pittoresque, l'amour purement artistique de la réalité contemplée sous ses aspects les plus colorés et les plus mouvementés ; cette tendance à l'observation du monde de nos semblables se rattache à une longue tradition de l'esprit gaulois ; s'étant exprimée pour la première fois dans les fabliaux et dans les « Chroniques » de Froissart, elle devait trouver plus tard, dans l'œuvre de Balzac, son aboutissement et son couronnement. C'est cette tournure d'esprit qui donne tout son sens et toute sa valeur au « Diable Boiteux. » La présente édition est ornée en premier tirage d’un frontispice par Magdeleine Hortbemels Très bel exemplaire de ce classique de la littérature française provenant de La bibliothèque du Comte Roger Du Nord avec son chiffre couronné au dos, qui avait fait insérer sur les doublures par Trautz-Bauzonnet le chiffre entrelacé LM de la reliure d’origine en maroquin brun attribuée à Louis, duc de Mortemart (1681-1746). La bibliothèque du comte Roger du Nord fut vendue à l’hôtel des commissaires-priseurs, 7 rue Drouot, salle 3, du lundi 28 avril au mardi 6 mai 1884. La plus grande partie des reliures de cette bibliothèque portaient sur le dos et les plats le chiffre couronné du comte Roger du Nord.

L’HISTOIRE DU NOBLE ET TRES VAILLANT ROY ALEXANDRE LE GRAND, jadis Roy et Seigneur de tout le monde : & des grandes prouesses qu’il a faites en son temps, comme vous pourrez voir cy apres. Édition illustrée de ce roman de chevalerie relatant l’histoire d’Alexandre le Grand

Édition de la plus grande rareté de ce roman de chevalerie finement illustré relatant l’histoire d’Alexandre le Grand. De la bibliothèque Robert Hoe. Paris, Nicolas Bonfons, s.d. [vers 1585].Petit in-4 de (1) f. de titre, 44 ff. Figures sur bois dans le texte. Relié en plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs, double filet doré sur les coupes, tranches dorées sur témoins, roulette intérieure dorée. Reliure signée Trautz-Bauzonnet. 213 x 153 mm.

Édition illustrée, de la plus grande rareté, de ce roman de chevalerie relatant l’histoire d’Alexandre le Grand. Brunet, I, 164 ; Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 108 ; Pettegree, Livres vernaculaires français, 487. « Le premier chapitre contient une description de la Macédoine et un abrégé de son histoire jusqu’au temps de Philippe, qui ‘épousa Olimpias fille du roy Neptalin, Seigneur des Melosiens…’ Le second chapitre parle de l’origine des sciences, de la célébrité des Egyptiens et de leur habileté dans l’astronomie. Alexandre, âgé de vingt ans, partit de Macedone et vint à Aragates consulter l’oracle d’Apollon… Il passe en Afrique en une île nommée Victans, puis en Egypte… Il fit bâtir Alexandrie… Il traversa la Syrie, entra en Palestine… Alexandre pénètre dans la tente de Darius, est reconnu et s’échappe. Bataille où Darius est vaincu et s’enfuit… Darius vaincu de nouveau s’enfuit vers Persepolis ; il appelle Porus à son secours. Nouvelle victoire d’Alexandre. Darius est assassiné par ses officiers – Alexandre les fait punir… Alexandre trouve une nation de gens qui mangeaient de la chair d’hommes. Il les enferma par deux montagnes… Bataille contre Porus… Alexandre prend la capitale de Porus… Ambassade d’Alexandre à Calistrida, reine des Amazones… L’armée d’Alexandre est attaquée par des animaux féroces et des monstres… Combat singulier d’Alexandre et de Porus. Mort de celui-ci… Alexandre visita ensuite le pays de Ridraste, dont les habitants vont tout nus. Alexandre arriva ensuite en la terre de Tradiaque, et trouva sur une montagne une cité toute de pierres précieuses… L’armée grecque rencontra ensuite des serpents qui avaient des émeraudes sur la tête, d’autres animaux sauvages et de grands oiseaux nommés grifs… L’armée grecque eut ensuite à combattre des bêtes ayant au front comme espées, des dragons, des monstres qui jetaient des flammes, des géants qui avaient un œil au milieu du front… En la terre de Babylone, Alexandre s’empare de la capitale. Il y trouve des députés de toutes les parties du monde qui venaient faire leur soumission au nom de leurs rois et lui apporter des présents. Les Français, ‘qui étaient les plus vaillans gens du monde’, lui présentèrent un bouclier...Alexandre est averti par la naissance d’un monstre que sa fin approche… » (G. Favre, Mélanges d’histoire littéraire, pp. 167-170) « Cette édition n’est pas plus commune que les précédentes. Elle a été vendue 9 fr. 25 c. La Vallière ; mais on la paierait vingt fois plus cher maintenant. Quoique cette édition sans date ait paru après 1560, Hain l’a placée dans son ‘Repertorium du XVe siècle’ ». (Brunet). « Au titre, belle figure d’un chevalier armé attaquant une ville ; 6 vignettes rappelant celles de l’’Amadis’ ». (Brun). L’illustration superbe se compose d’initiales historiées, d’une grande figure sur bois sur le titre représentant un chevalier à l’assaut d’un château, et de 9 vignettes dans le texte représentant des épisodes de la vie d’Alexandre le grand. Précieux exemplaire de ce roman de chevalerie du XVIe siècle finement illustré, élégamment relié en maroquin rouge par Trautz-Bauzonnet. Localisation des exemplaires dans le monde : 1 seul, à la B.n.F. Provenance : Robert Hoe (avex ex libris), ex libris W L G.

Histoire de la Vie de Messire Philippes de Mornay Seigneur Du Plessis Marly, &c. Contenant Outre la Relation de plusieurs evenemens notables en l’Estat, en l’Eglise, és Cours, &és Armees, divers Advis Politiqs, Ecclesiastiqs & Militaires sur beaucoup de Mouvemens importans de l’Europe. Exemplaire personnel de Saint-Amant de l’édition originale de la biographie de Duplessis-Mornay

Leyde, Elzevier, 1647. In-4 de (6) ff., 732 pp., (3) ff. Veau moucheté, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coiffes anciennement restaurées, mors supérieur faible, tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 225 x 163 mm.

Édition originale de la biographie du fameux ministre de Henri IV, figure emblématique du protestantisme, conseiller intime du roi et l’un des hommes les plus remarquables de son temps. Willems, Elzevier, 619; Brunet, III, 1912. L’ouvrage a été rédigé par David Licques d’après le manuscrit de Mme de Mornay (Charlotte Arbaleste) et les notes de deux secrétaires du ministre. L’épitre dédicatoire, signée des Elzevier, est en réalité de Valentin Conrart, huguenot lui aussi, dont les réunions littéraires ont donné naissance à l’académie française. Elle est également en édition originale. Précieux exemplaire du poète Saint-Amant, portant sur le titre la mention de sa main A Saint-Amant. Élevé dans la foi réformée, familier du cercle de Conrart, Saint Amant était l’ami intime du petit-fils de Duplessis-Mornay, Philippe de Jaucourt, Baron de Villarnoul (La mère du Baron de Villarnoul était la fille de Duplessis-Mornay) celui qu’il appelait «sa chère moitié» et pour qui il avait écrit, l’année précédente, l’Épistre à Monsieur le Baron de Villarnoul (1646): Quoy que le temps toute chose corrompe, Mon Villarnoul en mes vers brillera, Tant que la Terre, ou le Ciel tournera …

The Call of the Wild. Edition originale de ce roman d’aventures de Jack London dont l’action se déroule à l’époque de la ruée vers l’or.

Très bel exemplaire conservé tel que paru dans la toile illustrée de l’éditeur. New York, The Macmillan Company, 1903. In-8 de 231 pp. y compris (1) f. de garde illustré et 15 gravures à pleine page, (2) ff. d’annonces. Toile illustrée d’origine. Etui. 192 x 130 mm.

Edition originale de ce roman d’aventures de Jack London dont l’action se déroule à l’époque de la ruée vers l’or. Jack London s'embarqua en 1897 pour participer à la ruée vers l'or du Klondike. Atteint du scorbut, il fut rapatrié et commença alors à écrire en s'inspirant de son expérience dans le Grand Nord canadien. Il obtint une reconnaissance avec Le Fils du loup, mais le véritable succès arriva avec L'Appel de la forêt (The Call of the Wild) en 1903. « Récit de l’écrivain nord-américain Jack London (1876-1916) publié en 1903. Dans le Sud tempéré, le chien Buck, né du croisement d’un Saint-Bernard et d’un Berger écossais, est la maître incontesté de la maison et de la ferme du juge Miller. Mais, dans l’automne 1894, quand la découverte des gisements aurifères du Klondike attire vers les terres froides de l’Alaska des hommes provenant de toutes les parties du globe, Buck est vendu et envoyé dans le Nord. Là, privé de caresses et de considération, au milieu d’un pays hostile et sauvage, il est contraint à subir la bastonnade, à supporter le harnais et à tirer le traineau postal du gouverneur canadien ; ses muscles se font durs comme fer, l’instinct primordial des vieilles générations se réveille en lui, son aboiement devient ‘le cri inarticulé de la lutte pour la vie’ […] Durant les longues pérégrinations au cours desquelles il accompagne Thornton à la recherche d’une mine abandonnée, Buck sent renaître en lui, toujours plus fort, l’instinct slavique qui le pousse vers la forêt et le loup, ‘son frère sauvage’. Son seul amour pour son maître le retient parmi les hommes ; et quand Thornton meurt, assassiné par des Indiens, il rejoint ses frères sauvages et court, à leurs côtés, hurlant le chant des premiers jours du monde. ‘L’Appel de la forêt’ est le premier livre de Jack London qui révèle la foi de l’auteur en l’évolution biologique et la toute-puissance du milieu ; mais, bien qu’il illustre une thèse, ce roman est très vivant : vivant est le chien Buck et vivants sont les autres chiens, avec leurs héroïsmes, leurs ambitions et leurs férocités. On ne peut s’étonner du grand succès que ce livre rencontra auprès des Américains du début du siècle, car il apportait, à ces hommes industrialisés et mécanisés, l’âcre et sauvage parfum de l’instinct et de la vie au sein de la nature ». (Dictionnaire des Œuvres, I, 219). Cette édition originale est illustrée de 15 planches à pleine page de Philip R. Goodwin et Charles Livingston Bull. Très bel exemplaire conservé tel que paru dans la toile illustrée de l’éditeur.

Traité sur quelques points de la religion des Chinois. Edition originale de cette étude de la religion des Chinois par le successeur de Matteo Ricci à la tête de la mission jésuite en Chine.

Paris, Jacques Josse, 1701. - [Avec] : Copie d’une lettre de Monsieur Maigrot à Monsieur Charmot, du II Janvier 1699 reçue à Paris en Août 1700. Elle montre la fausseté de ce que le Père le Comte a écrit touchant la Religion ancienne des Chinois. 1700. - [Avec] : Suite du journal historique des assemblées tenues en Sorbonne, pour condamner les Mémoires de la Chine. In-12 de (2) ff., 100 pp. ; II/ 88 pp., déchirure p. 25 ; III/ 45 pp. Veau brun granité, dos à nerfs orné de fleurons dorés, coupes décorées, tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 157 x 87 mm.

Edition originale de cette étude de la religion des Chinois par le successeur de Matteo Ricci à la tête de la mission jésuite en Chine. De Backer & Sommervogel IV, 1932; Quérard V, p. 347. « Les Directeurs du Séminaire des Missions Etrangères ont obtenu privilège de faire imprimer d’anciens Traités de divers Auteurs sur les cérémonies de la Chine. Le premier qu’ils font paraitre est celui du P. Longobardi, Jésuite, qui à son entrée dans ce Royaume-là lût les quatre Livres de Confucius, & remarqua que l’idée que divers Commentateurs donnaient de Xangti était opposée à la nature divine. Mais parce que les Pères de sa Compagnie, qui depuis longtemps faisaient la Mission dans ces Pays-là, lui avaient dit que Xangri était notre Dieu, il rejeta ses scrupules, s’imagina que la différence qui se trouvait entre le texte ainsi entendu, & les commentaires Chinois, ne venait que de l’erreur de quelque inerprete, & demeura treize ans dans cette pensée. Après la mort du P. Mathieu Ricci, il fut chargé de tout le poids de cette Mission, & reçut une lettre du P. François Passio Visiteur du Japon, qui l’avertissait qu’en des Livres composés en Chinois par quelques-uns de leurs confrères, il y avait des erreurs semblables à celles des Gentils. Cet avis du P. Passio augmenta les doutes dont son esprit avait été autrefois partagé, & le porta à s’instruire de telle sorte qu’il pût découvrir la vérité. Les fonctions de sa Charge l’ayant obligé depuis à aller à Pékin, il trouva le P. Sabathino de Urbis dans les mêmes scrupules, & s’en entretint avec lui. Pendant le cours de ces disputes le P. Jean Ruiz retourna du Japon, & arriva à la Chine avec un grand défi de voir ces difficultés éclaircies, & ces questions décidées […]. Les trois Jesuites travaillerent selon l’intention du P. Visiteur. Les Peres Pantoya, & Banoni prirent l’affirmative, & tâchèrent de prouver que les anciens Chinois avaient eu quelque connaissance de Dieu, de l’ame, & des Anges. Le P. Sabathino prit la négative, & soutint que les Chinois n’ont point connu de substance spirituelle, distincte de la matière, & que par conséquent ils n’ont connu ni Dieu, ni Anges, ni ame raisonnable. Le P. Sabatino prit la négative, & soutint que les Chinois n’ont point connu de substance spirituelle, distincte de la matière, & que par conséquent ils n’ont connu ni Dieu, ni Anges, ni ame raisonnable. Le P. Sabathino envoya ces deux traités au P. Longobardi & aux autres Jésuites de la Chine, pour les examiner & pour en conférer avec les Létrés Chrétiens & avec les Gentils. Au même temps le P. Ruiz en composa un entierement conforme au sentiment du P. Sabathino. Le P. Longobardi reçut dans la suite ces quatre traités, les lut, en confera avec ses confreres de la Chine, & avec les Mandarins Chrétiens, & jugea toujours que le sentiment des Peres Sabathino & Ruiz était le plus sur. Il en conféra encore depuis avec les Docteurs Gentils, & se trouvant parfaitement instruit, composa le traité dont je fais l’extrait. Il y explique avant toutes choses la doctrine des Livres authentiques de la Chine, & après un examen exact du détail de ce qu’ils contiennent, il en conclut qu’il est évident que les Chinois n’ont jamais connu de substance spirituelle, distincte de la matière, comme sont Dieu, les anges, & l’ame raisonnable, & qu’ils ont connu seulement une substance universelle, immense, & infinie, d’où est émané l’air primitif, qui prenant différentes qualités, tantôt par le mouvement, & tantôt par le repos, devient matiere immediate de toutes choses. Tout ceci montre clairement quels sont les esprits que les Chinois regardent comme des Dieux. Selon eux tout ce qui est & tout ce qui peut être vient du Taikie, qui renferme en soi la Li, qui est la matière premiere, ou la substance universelle de toutes choses ; & l’air primitif, qui en est la matiere prochaine. De la Li, en tant que Li, émanent la piété, la justice, la religion, la prudence, & la foi. De la Li qualifiée & unie avec l’air primitif, émanent les cinq élemens avec touts les figures corporelles ; de sorte que suivant la Philosophie Chinoise, toutes choses, phisiques et morales, sortent de la même source. Les Chinois dès le commencement de leur Empire ont adoré les Esprits & leur ont offert quatre sortes de sacrifices. Le premier se faisait au Ciel ; le second à l’esprit des six principales causes, c’est-à-dire des quatre saisons, du chaud, du froid, du soleil et de la Lune, des étoiles, de la pluie & de la sècheresse. Le troisième aux esprits des montagnes & des rivieres, le quatrième aux esprits des Hommes illustres. Les consequences que le P. Longobardi tire de ces principes, sont que tous les esprits que les Chinois adorent sont une même substance avec les choses auxquelles ils sont unis ; que tous ces esprits ont un principe ; qu’ils finiront avec le monde, que ces Esprits, ou Dieux, sont par rapport à leur être d’une égale perfection ; & enfin qu’ils sont sans vie, sans science, & sans liberté. Le P. Longobardi, pour convaincre tout le monde que c’est là au vrai la doctrine des Chinois, rapporte les témoignages de leurs plus fameux Docteurs, qui enseignent qu’il n’y a point d’autres esprits que les choses naturelles. Il prouve dans la 16e Section que les Lettrés sont Athées, qu’ils se persuadent que le monde a été fait par hazard, que le destin y regle tout, & que les hommes après leur mort rentrent dans le vide du premier principe, sans qu’il y ait auncune récompense pour les bons, ni aucun chatiment pour les méchants ; ce qu’il confirme par ce qui lui a été avoué ingenuement par plusieurs Lettrés Payens, & par plusieurs Chrétiens, dans les conferences qu’il a eues avec eux sur ce sujet. » (Le Journal des Savans, 1701, 147-149). Nicolo Longobardi was Ricci's successor as superior general of the mission in China. He raised objections to the use of the Confucianist terms 'Tian' (Heaven) and 'Shangdi' (Sovereign on High) which had been favoured by Ricci as valid terminology for preaching to the Chinese. Longobardi's followers were concerned that the Catholic catechism would be diluted by a Confucianist interpretation, as well as by the ongoing veneration of ancestors. The debate was resolved in 1628 at a convention in Jiading, where it was decided that the veneration of ancestors would be permitted (i.e. it was not a pagan superstition), and the use of Confucian terms was banned. 'Cet ouvrage fut traduit et imprimé par les soins des directeurs des Missions étrangères. La Bibliothèque du Roi en possède un exemplaire avec des notes manuscrites de Leibnitz' (Quérard).

Le Roman de la Rose

Le Roman de la Rose conservé dans sa superbe reliure en maroquin de l’époque. Lorris, Guillaume de et Meung, Jean de. Le Roman de la Rose… Revu sur plusieurs Editions & sur quelques anciens Manuscrits. Accompagné de plusieurs autres Ouvrages, d’une Préface historique, de Notes & d’un Glossaire. Amsterdam, J.-Fr. Bernard, 1735. 3 volumes in-12 de: I/ (2) ff., lxviii pp., 362 pp. ; II/ (1) f., 424 pp.; III/ (1) f., 384 pp., pte. déch. en marge de la p.59 sans atteinte au texte. Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisses richement ornés, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure de l’époque. 166 x 95 mm. Rarissime édition du Roman de la Rose imprimée en 1735. Brunet, III, 1175. «Le Roman de la Rose, textes de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun, sera une des œuvres les plus copiées jusqu’à la fin du XVe siècle: plus de trois cents manuscrits en subsistent. Remanié par Gui de Mori, traduit en flamand au XIIIe siècle, en anglais par Geoffrey Chaucer, mis en 232 sonnets par le toscan Durante au XIVe siècle, il sera finalement mis en prose française par deux fois au XVesiècle. L’une de ces adaptations est de Jean Molinet. Imprimé dès 1480, plusieurs éditions du roman parurent, portant un texte plus ou moins rajeuni. Celle de 1526 est due à Clément Marot. Le succès du roman, peut-être redevable à la continuation de Jean de Meun, a pourtant imposé avant tout les procédés de Guillaume de Lorris. Le songe autobiographique, toutes ses personnifications courtoises se sont répandues dans la littérature, narrative comme lyrique mais aussi dans l’iconographie. Quant à l’encyclopédie de discours, citations et sentences de Jean de Meun, elle était d’abord destinée à des lecteurs lettrés. Ce sont donc des écrivains et des poètes qui en usèrent surtout, citant un certain nombre de hauts lieux du texte, comme le discours de Genius ou les plaintes du jaloux dans le discours d’Ami. Le débat sur le Roman de la Rose qui éclate au début du XVe siècle met en cause uniquement Jean de Meun; Jean Gerson le distingue soigneusement de Guillaume de Lorris. Et cette querelle est moins littéraire que morale: la lecture trop souvent morcelée que l’on faisait du texte conduit à une incompréhension de son système global; les morceaux antiféministes ou qui prônent la liberté sexuelle y sont donc entendus pour eux-mêmes. Le roman survivra cependant à cette mise en cause et deviendra même au début du XVIe siècle un réservoir d’exemples linguistiques pour les premières grammaires françaises. Le Roman de la Rose sera alors érigé en antique chef-d’œuvre national. Sa richesse, aujourd’hui, continue de s’offrir à la glose interprétative des critiques.» (Sylvie Lefêvre). « Ce qui surprend toujours lorsqu'on aborde le ‘Roman de la Rose’ c'est qu'il soit œuvre d'humanistes, procédant de deux esprits bien différents et explicitant de manière exemplaire l'évolution des esprits. Le poème de Guillaume de Lorris est un art d'aimer, et si tout l'amour courtois, qui va bientôt disparaître, s'y exprime, il est déjà tout imbu des Anciens, d'Ovide en particulier ; celui de Jean de Meun, est une encyclopédie, où l'auteur rassemble en noble discours toutes les données de science et de la philosophie, c'est aussi un ample poème cosmologique. Ainsi, chacun, dans son genre propre, a réuni tout ce qu'il était possible de rassembler sur deux sujets aussi importants ; mais alors que Guillaume de Lorris se tourne vers un passé, qui bientôt n'existera plus, Jean de Meun entrevoit l'avenir et annonce le XVe siècle humaniste. Par là, ‘Le Roman de la Rose’, œuvre la plus significative de tout le Moyen-Age français, se trouve situé au tournant que prit, entre ses deux dates extrêmes de composition, l'esprit français ; on y trouve, assez singulièrement réunis, deux courants de pensée qui sont en quelque sorte deux constantes principales de la littérature française. » Superbe exemplaire de cette édition fort rare revêtu d’un délicieux maroquin rouge de l’époque.

Le Roman de la rose. Nouvelle édition, revue et corrigée sur les meilleurs et plus anciens manuscrits, par M. Méon. « Cette édition du Roman de la Rose, bien imprimée et sur papier vélin, doit être préférée à toutes les autres » (Brunet).

Première édition donnée par Méon, dédicacée au comte Daru, ornée de 4 superbes gravures de Monnet et d’un portrait gothique de Jehan de Meung par Girardet. Paris, Didot, 1814. 4 volumes in-8 de : I/ (1) f.bl., (2) ff., 1 portrait, xxiii pp., (1) p.bl., 175 pp., (1) p.bl., 1 gravure à pleine page, 164 pp., (1) f.bl. ; II/ (1) f.bl., (2) ff., 1 gravure à pleine page, 460 pp., (1) f.bl. ; III/ (1) f.bl., (2) ff., 1 gravure à pleine page, 395 pp., (1) f.bl. ; IV/ (1) f.bl., (2) ff., 1 gravure à pleine page, 496 pp., (1) f. d’errata. Maroquin bleu à grain long de l’époque, plats richement décorés de diverses roulettes dorées et à froid, dos à nerfs très richement ornés, coupes décorées, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure de l’époque signée Thouvenin. 216 x 132 mm.

« Cette édition bien imprimée et sur papier vélin, doit être préférée à toutes les autres ». (Brunet, III, 1175). Première édition donnée par Méon, dédicacée au comte Daru, ornée de 4 superbes gravures de Monnet et d’un portrait gothique de Jehan de Meung par Girardet. Bulletin Morgand et Fatout, 11334 ; Graesse, IV, p. 263. « Ce qui surprend toujours lorsqu'on aborde le ‘Roman de la Rose’ c'est qu'il soit œuvre d'humanistes, procédant de deux esprits bien différents et explicitant de manière exemplaire l'évolution des esprits. Le poème de Guillaume de Lorris est un art d'aimer, et si tout l'amour courtois, qui va bientôt disparaître, s'y exprime, il est déjà tout imbu des Anciens, d'Ovide en particulier ; celui de Jean de Meun, est une encyclopédie, où l'auteur rassemble en noble discours toutes les données de science et de la philosophie, c'est aussi un ample poème cosmologique. Ainsi, chacun, dans son genre propre, a réuni tout ce qu'il était possible de rassembler sur deux sujets aussi importants ; mais alors que Guillaume de Lorris se tourne vers un passé, qui bientôt n'existera plus, Jean de Meun entrevoit l'avenir et annonce le XVe siècle humaniste. Par là, ‘Le Roman de la Rose’, œuvre la plus significative de tout le Moyen-Age français, se trouve situé au tournant que prit, entre ses deux dates extrêmes de composition, l'esprit français ; on y trouve, assez singulièrement réunis, deux courants de pensée qui sont en quelque sorte deux constantes principales de la littérature française. » Superbe exemplaire imprimé sur papier vélin fin, revêtu d’éblouissantes reliures de l’époque du grand Thouvenin, le plus illustre relieur du temps, en maroquin bleu richement orné.

Senfuyt le Roman de la Rose aultrement dit le Soge vergier. [sic] Nouvellement imprimé à Paris. Le Roman de la Rose d’Ambroise Firmin-Didot et C. Bourlon de Rouvre, le seul de premier état cité par Boudillon et Tchemerzine.

Précieux exemplaire orné de 5 figures, le seul répertorié de premier état, provenant des bibliothèques A. Firmin-didot et C. Bourlon de Rouvre, cité par Tchemerzine et Bourdillon. Paris, J. Jehannot, s.d. [vers 1520-1521]. Petit in-4, a8, b-e4, f8, g-k4, l8, m-p4, q8, r-v4, x8, y-z4, r4, A-B4, C8, D4, E6 = (142) ff., 2 col., 41 l., 1 grand bois sur le titre répété au verso, extrémité de l’angle supérieure droit du titre restauré. Maroquin rouge, large fleuron doré au centre des plats, dos à nerfs orné, double filet or sur les coupes, tranches dorées. Trautz‑Bauzonnet. 188 x 129 mm.

L’exemplaire Ambroise Firmin-Didot et Charles Bourlon de Rouvre, le seul cité par Tchémerzine (IV-227) et Bourdillon (note 4 page 52) de cette précieuse édition du Roman de la Rose imprimée vers 1520-21. Cet exemplaire parait être le seul répertorié en ce premier état : avant l’adjonction du chiffre XXIX sur le titre après la mention « Imprimé à Paris ». « Titre r. et n. dans une petite bordure de la page : gde lettrine carrée S de départ, couvrant 4 lignes de textura, suivie d'une ligne plus petite et d'un bois d’un nouveau style (répété au v°), rompant avec la double fig. antérieure. Cette fois, L'amant et sa belle dans un paysage, devant un château. Marque de J. Janot à la fin. 5 figures. » Guillaume II, seigneur de Lorris en Gâtinais, est connu pour avoir été armurier en 1239 au château de Melun et avoir rendu des sentences arbitrales avec Philippe de Rémy, bailli du Gâtinais en 1242. Mais son œuvre littéraire laisse supposer qu'il était clerc, en tout cas qu'il connaissait fort bien la littérature latine (notamment Ovide, qu'il imite). Son Roman de la Rose emprunta beaucoup à un premier Roman du même nom, dû à Jean Renart, mais avec talent il sut faire passer l'allégorie (la Rose est l'aimée) du domaine religieux au domaine profane et courtois, tout en lui gardant un côté mystique. Malheureusement, mort très jeune, il laissa l'œuvre inachevée (4 000 vers). Jean de Meung (1250-1305), opulent bourgeois et universitaire qui ne prenait pour maître que la nature et détestait autant l'ascétisme que l'amour courtois, fut son continuateur un peu inattendu. On lui doit un Testament et un Codicille, ainsi que des traductions du Livre des merveilles de Giraud de Barri, du Livre de chevalerie de Végèce, de la Consolation de la philosophie de Boèce. En 1270-75, il décida d'écrire une longue continuation (18 000 octosyllabes) au Roman de la Rose inachevé de Guillaume de Lorris, formant ainsi un traité complet de l'amour, fondé sur une philosophie de la plénitude et de la fécondité. Cette œuvre est en vers, comme celle à laquelle elle fait suite. Le Roman de la Rose (en vers) n'a plus été republié perdant très longtemps (deux siècles ?) après la dernière édition de 1538, mais il en existe de nombreuses rééditions modernes en goth., parmi lesquelles on citera celle de Paris, Delarue, 1878 (1938, 30 vente Fière, n° 522). Également, rééd. par J. de Bonnot, 1988. Précieux exemplaire orné de 5 figures, le seul répertorié de premier état, provenant des bibliothèques A. Firmin-didot et C. Bourlon de Rouvre, cité par Tchémerzine et Bourdillon.

Édition originale des douze contes de Fées. Douze éditions originales de Contes de fées de la Comtesse d’Ausseuil (1670-1730), l’une des célèbres Précieuses.

Précieux exemplaire relié en 1704 aux armes de la Comtesse de Verrue. * I. La Princesse des Pretintailles, septembre 1702. Paris, Pierre Ribou, 1702. 43 pages. * II. Le Galant nouvelliste. Paris, Pierre Ribou, 1703. 58 pages, marge inf. de la p. 21 découpée sans atteinte au texte. * III. L’Inconstance punie, ou l’Origine des Cornus. Novembre 1702. Paris, Pierre Ribou, 1702. 48 pp. * IV. Les Colinettes. Mars 1703. Paris, Pierre Ribou, 1703. 52 pp. * V. Le Poëte Courtisan ou les Intrigues d’Horace à la cour d’Auguste. Paris, Pierre Ribou, 1704. (1) f., 37 pp. * VI. L’Origine du Lansquenet. Avril, 1703. Paris, Pierre Ribou, 1703. 48 pp. * VII. Suite de la lecture ambulante, ou les Amusements de la Campagne. Le Nouvel Art d’aimer. Juillet 1702. Paris, Pierre Ribou, 1702. 36 pages. * VIII. Dialogues des Animaux. Paris, Pierre Ribou, 1703. 34 pp. * IX. Suite des dialogues des Animaux. Paris, Pierre Ribou, 1703. 29 pp. * X. Continuation des Proverbes choisis. 2ème partie. Paris, Pierre Ribou, 1703. 35 pp. * XI. Continuation des Proverbes choisis. 3ème partie. Paris, Ribou, 1703. 36 pp. * XII. Zatide, histoire arabe. Paris, Ribou, 1703. 38 pp., quelques rousseurs. Le tout en 1 volume in-12 plein veau fauve, double filet or sur les plats, armoiries au centre, dos à nerfs orné de pièces d’armes, pièce de titre indiquant «Beaucoup d’Histoires», filet or sur les coupes, tranches rouges. Reliure armoriée de l’époque. 149 x 88 mm.

Précieux recueil de douze éditions originales de Contes de Fées d’une insigne rareté de la Comtesse d’Auneuil, l’une des célèbres précieuses, constitué et relié à l’époque pour Madame la Comtesse de Verrue (1670-1736). La Comtesse d'Auneuil animait en véritable précieuse un salon ouvert à tous les beaux esprits. «Madame la Comtesse d’Auneuil a publié, chez Ribou, des Contes de Fées insérés dans de petits ouvrages galants sous forme épistolaire, «où le bel esprit est mêlé à des contes de fées», tels que Nouvelles diverses du tems; La Princesse des Pretintailles, L’inconstance punie, Nouvelles du tems ; et Les Colinettes. Nouvelle du tems. Dans ces deux derniers, qui sont une sorte de journal des modes sous forme de conte de fées, Mme d’Auneuil tente de forger une origine féerique à certaines modes vestimentaires du temps (comme les pretintailles et les colinettes). On sent la superficialité du thème qui sert de prétexte au conte. Elle cherche même une explication merveilleuse aux cornes, symbole de l’inconstance d’un amant, dans L’Origine des cornes. Madame d’Auneuil se vante de nous avoir appris, dans ses Nouvelles diverses du tems, «ce qui se passe dans les ruelles des Dames, et dans le Cabinet des Muses», et par la suite d’être satisfaite de sa tâche. Ce qui nous intéresse ici est précisément le témoignage de Madame d’Auneuil sur les ruelles, puisqu’elle les a réellement fréquentées et faisait partie de ce monde. C’est aussi ce qui prouve le rattachement de l’auteur à la préciosité, et justifie sa présence dans notre étude. Storer dit que Madame d’Auneuil «se contente de préciosité usée pour peindre ses caractères et leurs sentiments»; pour nous il suffit de savoir que c’est une précieuse. Comment peut-elle alors lui reprocher les caractéristiques habituelles, telles que le romanesque excessif, la tendance à la superficialité voire au ridicule, et la négligence de style, puis lui reconnaître le mérite d’avoir su décrire avec une telle précision les détails des ajustements d’une princesse, à la manière d’un Watteau? La féerie de Madame d’Auneuil, c’est, en somme, une féerie des ruelles des dames. Nous voyons dans cette courte vogue du merveilleux dans la dernière décennie du XVIIe siècle, une compensation à la splendeur passée de Versailles et Marly. En effet, le faste excessif qui existait autrefois dans la réalité ne se retrouve désormais que dans le conte de fée. D’autre part, ces mêmes grandes dames sont passées de l’un à l’autre, non seulement du fait du changement d’état de la cour, mais aussi de leurs revers personnels, tels que l’exil, la maladie ou la pauvreté. Il est en effet significatif d’entendre chez Mme d’Aulnoy, la marquise de *** dire à Mme D*** (l’auteur elle-même), s’apprêtant à lire un de ses contes: «si je savais autant de contes que vous, je me trouverais une fort grande dame». Savoir bien conter est un critère de qualité et peut pallier au défavorisement social, comme Les Enchantements de l’éloquence de Mlle l’Héritier l’illustre si bien sur le plan métaphorique. D’ailleurs, ce ne sont pas seulement les grandes dames qui se sont mises aux contes de Fées. Perrault, qui lui aussi avait essuyé des revers en perdant son office auprès de Colbert, s’y était essayé.» (Préciosité et Contes de fées littéraires). Précieux exemplaire relié en veau fauve aux armes de Madame de Verrue (1670-1736). Jeanne-Baptiste d’Albert de Luynes, Comtesse de Verrue, promit dès ses premières années tout ce que plus tard elle devait tenir. Saint-Simon en parlant des cinq filles que Louis-Charles d’Albert, due de Luynes, avait eues de sa femme, Anne de Rohan de Montbazon, indépendamment des deux fils qu’elle lui avait donnés, dit que «la plupart étaient belles, mais que celle-ci l’était fort.» Esprit plein de finesse, elle apprit très vite tout ce qu’on voulut, et devina trop tôt ce qu’on ne voulut pas lui apprendre. Pleine de cœur, elle le donna sans compter. Sa bibliothèque n’est plus comme chez Madame de Chamillart, un choix sévère de quelques volumes; c’est une grande bibliothèque où la femme artiste a obéi à son tempérament, en compulsant, à côté du théâtre qu’elle affectionnait, tout ce qu’elle a pu réunir de romans, de mémoires, de pièces piquantes et de gauloiseries hardies jusqu’à la licence.

Théâtre à l’usage des jeunes personnes. Édition originale de « la première œuvre d’éducation moderne tournée vers le vrai, le réel et le beau ».

Exemplaire de présent royal. Paris, Panckoucke, Hôtel de Thou, 1779-1780. 4 tomes reliés en 5 volumes in-8. Plein maroquin citron, somptueuse dentelle dorée aux oiseaux et à la lyre autour des plats, dos lisses ornés du fer aux oiseaux, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge et vert, filet or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Superbes reliures parisiennes de l’époque attribuables à Derôme le Jeune réalisées selon les instructions de l’auteure. 200 x 128 mm.

Exemplaire de présent royal. Édition originale de la première œuvre d’éducation moderne tournée vers le vrai, le réel et le beau de l’une des femmes de lettres les plus célèbres du XVIIIe siècle, à laquelle la « Biographie universelle » de Michaud ne consacre pas moins de 23 pages in-folio. Barbier, IV, 686 ; Solleinne, Bibliothèque dramatique, II, 2254. « Le ‘Théâtre à l’usage des Jeunes personnes’ fut célébré dans l’Europe entière ; l’œuvre fut traduite immédiatement en Russie et en Allemagne. Madame de Genlis reçut les félicitations de plusieurs souverains européens et de l’ensemble de gens de lettres, avec une mention particulière pour les éloges appuyés de D’Alembert, Marmontel et Fréron. La marquise de Saint-Aubin, mère de madame de Genlis (1746-1830), eut l’habileté de s’introduire dans les salons des grands financiers du temps, où sa fille se fit remarquer par son talent de harpiste. Ce furent ses concerts qui remirent à la mode cet instrument, qu’on avait cru oublié depuis la Renaissance. Quatre fois par semaine, la mère et la fille se rendaient à des dîners à l’issue desquels Félicité de Genlis donnait son récital. Par l’entremise de sa tante, la marquise de Montesson, Félicité de Genlis rencontra Charles-Alexis Brûlart, comte de Genlis, filleul et héritier d’un ancien ministre d’État, Louis Philogène Brûlart de Sillery, marquis de Puisieulx, colonel des Grenadiers, qui devint par la suite marquis de Sillery. Félicité qui cherchait un mari aisé et bien portant sauta sur l’occasion. Les jeunes gens se marièrent en 1763 mais monsieur de Genlis n’interférera jamais dans les ambitions sociales de sa femme. Grâce à sa position dans la société, la comtesse de Genlis fut présentée à la Cour deux ans après son mariage. En 1772, elle accepte d’être dame d’honneur de la duchesse de Chartres. Grâce à sa culture, à son charme, à ses talents musicaux, le ton va changer au Palais-Royal. Elle règne dans ce milieu, habile à diriger et à organiser. En 1776, elle voyage en Italie avec la duchesse de Chartres. Sur le chemin du retour, Ferney, pour une visite à Voltaire. En août 1777, elle s’installe dans un pavillon que contient l’enclos du couvent des dames de Bellechasse. Elle va se consacrer à l’éducation des enfants du duc de Chartres, une éducation fondée sur des idées libérales. On s’est étonné qu’elle se retire ainsi du monde. En réalité, elle trouvait dans cette retraite une plus grande tranquillité et surtout elle se soustrayait aux ragots de la Cour. Elle recevait d’ailleurs beaucoup : Buffon, Marmontel, Rulhière, Bernardin de Saint-Pierre, La Harpe, parfois d’Alembert. Et naturellement le duc d’Orléans, le duc de Chartres, Lauzun. Le duc de Chartres la nomma « gouverneur » de ses enfants, au nombre desquels le futur Louis-Philippe, roi des Français, qui lui voua toute sa vie une adoration. L’ensemble de ces princes et princesses la préférèrent d’ailleurs toujours à leur propre mère. Félicité de Genlis se fit connaître par ses principes sur l’éducation des jeunes gens et notamment par son célèbre « Théâtre à l’usage des jeunes gens » imprimé en 1779-1780. Elle rencontra Rousseau et Voltaire et fut l’amie de Charles-Pierre Claret de Fleurieu, de Bernardin de Saint-Pierre, de Talleyrand, de Juliette Récamier, et composa une œuvre riche de quelque cent quarante volumes. Son premier essai ‘Théâtre à l’usage des jeunes personnes’ reçut les éloges de Marmontel, d’Alembert et Fréron. De 1789 à 1791, elle tient un salon, que fréquente le duc d’Orléans, où se retrouvent Talleyrand, David et de jeunes députés de la Constituante comme Lameth, Barère et Barnave. Tour à tour adulée, honnie, admirée, calomniée, Madame de Genlis demeure une des figures les plus intéressantes de cette période troublée. On lui a prêté beaucoup de liaisons, beaucoup d’ambition ; on lui a reproché de mettre « les vices en actes et les vertus en préceptes ». Elle avait une forte personnalité qui tranchait dans ce milieu versatile où les hommes n’avaient pas toujours des caractères bien trempés. Excellente pédagogue, inventeur de l’éducation moderne tournée vers le vrai et vers le réel autant que vers le beau, soucieuse d’éveiller les jeunes esprits, elle a mérité ce jugement de Stendhal qui la considérait comme « une femme d’infiniment d’esprit ». Dans ses Mémoires sur Joséphine, publiés sous le voile de l’anonyme en 1829, du vivant de madame de Genlis, sa tante, mademoiselle Ducrest dit beaucoup de bien de celle-ci. Dans un parallèle entre madame de Staël et madame de Genlis, tout l’avantage est à sa tante. « Le mot aimable, dit-elle, semble avoir été fait pour la conversation de madame de Genlis. » Rien de plus vrai ; car, jusqu’à la fin, l’auteur du « Théâtre à l’usage des Jeunes personnes » exerçait sur ceux qui la voyaient dans le monde cette puissance de fascination qui lui a fait tant d’admirateurs. « (D.R.R). Exceptionnel et merveilleux exemplaire de présent, comptant parmi les rares imprimés sur grand papier vélin, somptueusement relié en maroquin citron de l’époque à large dentelle ornée, selon les instructions de Madame de Genlis, de lyres – l’instrument qui lui avait permis d’entrer à la Cour – et de couples d’oiseaux destiné vraisemblablement à son royal élève, le futur Louis-Philippe alors âgé de sept ans. Cet ouvrage fut l’un des fleurons du catalogue Martin Breslauer n°110 avec reproduction en couleurs sur double page porté au prix de 32 000 $ en décembre 1992 il y a près de trente ans (n°151).

Lettres de Madame de Sévigné à sa fille et à ses amis. Nouvelle édition, mise dans un meilleur ordre ; enrichie d'éclaircissements et de notes historiques ; augmentée de lettres, fragments, notices sur Madame de Sévigné et sur ses amis ; éloges et autres morceaux inédits ou peu connus, tant en prose qu’en vers. Par Ph.-A. Grouvelle. La célèbre édition en partie originale des Lettres de Madame de Sévigné imprimée en 1806 reliée pour Pauline Bonaparte (1780-1825), la sœur préférée de l’Empereur, avec son chiffre frappé or au centre des plats.

Précieux et bel exemplaire imprimé sur papier d’Angoulême revêtu d’une élégante reliure au chiffre de Pauline Bonaparte et orné de 2 portraits en frontispice, 4 portraits hors texte et l’écriture de l’auteur. Paris, Bossange, Masson et Besson, 1806. 8 volumes in-8 de : I/ (2) ff. 6 portraits, xxxv pp., (1) f., clxiv pp., 334 pp., II/ (2) ff., 479 pp., III/ (2) ff., 478 pp., IV/ (2) ff., 494 pp., V/ (2) ff., 480 pp., VI/ (2) ff., 447 pp., VII/ (2) ff., 527 pp., VIII/ (2) ff., 536 pp., (1) f. d’errata general. Plein veau brun raciné, roulette aux pampres de vigne encadrant les plats avec le chiffre P frappé or au centre, dos lisses très richement ornés, pièces de titre et de tomaison en maroquin rouge, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure armoriée de l’époque portant l’étiquette de Baudet Relieur. 199 x 120 mm.

Edition en grande partie originale et la première classée par ordre chronologique. « Les éditions les plus complètes et les meilleures de Mme de Sévigné sont les éditions du XIXe ». Tchemerzine, V, 829. Aux Lettres imprimées dans les précédentes éditions, Grouvelle en a ajouté d’autres : celles de Madame de Grignan et du marquis de Sévigné. Celles de Bussy-Rabutin, de Coulanges, de Corbinelli, forment, par les différences de leur style, des contrastes piquants et une agréable variété. L’idée d’avoir classé dans l’ordre de dates où elles furent écrites toutes les Lettres indistinctement, qui jusqu’alors formaient autant de recueils séparés, qu’il y avait de correspondances particulières, est très-heureuse ; elle ôte les lacunes où, pendant la réunion de la mère et de la fille, on les perdait totalement de vue ; mais par ce moyen, depuis l'âge de 22 ans jusqu'au moment de sa mort (car on a recueilli sa dernière, que l'éditeur nomme ingénieusement le chant du cygne), on suit tous les instants de cette femme intéressante, et le recueil de ses Lettres devient presque l'histoire de sa vie. C'est à l'ancien bibliothécaire de Napoléon et du conseil d'État, A.-A. Barbier, que Grouvelle était redevable du plan de son édition ; notre érudit bibliographe avait indiqué ce plan dans le Magasin encyclopédique. Une autre idée non moins heureuse est celle d'avoir fait graver quelques fragments d'une de ces lettres d'après un original qu'à force de soins on est parvenu à se procurer : l'imitation exacte des caractères nous met pour ainsi dire en plus intime connaissance avec l'auteur. » Les notes sont beaucoup plus exactes que celles des précédentes éditions ; elles servent de complément à ce que les lettres ne laissent quelquefois qu’entrevoir, et elles lèvent l’anonymat des noms qui n’étaient auparavant indiqués que par des initiales, une amélioration non moins importante est une table des matières très étendue. Précieux et bel exemplaire imprimé sur papier d’Angoulême revêtu d’une élégante reliure au chiffre de Pauline Bonaparte et orné de 2 portraits en frontispice, 4 portraits hors texte et l’écriture de l’auteur. Pauline Bonaparte (1780-1825), née Maria-Paoletta, est la seconde fille de Charles Bonaparte et de Letizia Ramolino. Sa beauté remarquable lui vaut de nombreux prétendants dès son adolescence, tels le controversé commissaire extraordinaire du Directoire Stanislas Fréron ou le général Duphot. Mais c’est au brillant général Victor-Emmanuel Leclerc que Napoléon décide de la marier en 1797. Lorsque celui-ci est nommé commandant en chef de l’expédition de Saint-Domingue en octobre 1801, avec pour mission de réprimer l’insurrection de l’île, son épouse et leur fils Dermide (né en 1798) l’accompagnent. Quoiqu’elle ne fasse pas preuve d’une grande fidélité conjugale, Pauline est profondément affectée par la mort de son mari un an plus tard, lors de l’épidémie de fièvre jaune qui fauche une grande partie du corps expéditionnaire. Bien avant d’adopter une politique matrimoniale destinée à fédérer le nouvel Empire d’Occident, Napoléon, obligeamment secondé par sa sœur, va faire d’elle un instrument de conquête diplomatique en la mariant au prince Camille Borghèse, chef d’une des plus grandes familles romaines, en novembre 1803. Princesse, elle ne cesse pas pour autant d’être une aventurière sentimentale, et le couple va vivre séparé la plus grande partie de son existence, Pauline résidant à Paris tandis que Camille poursuit une carrière militaire sans éclat dans l’armée impériale. La plus belle victoire que celui-ci apporte à Napoléon lui est particulièrement douloureuse : c’est celle de la vente à l’État français de sa collection d’antiquités, l’une des plus anciennes et des plus prestigieuses d’Europe, en novembre 1807. Il y a été contraint par de graves difficultés financières, dues à la conjoncture politique autant qu’au train de vie de Pauline, et par les pressions de l’Empereur lui-même. D’abord flatteuse, l’alliance qu’il a contractée avec le clan Bonaparte s’avère ruineuse pour l’héritier des Borghèse. Il reçoit certes en compensation la concession des rentes du fief de Lucedio dans le Piémont. Napoléon le nomme par ailleurs gouverneur général des départements au-delà des Alpes, avec Turin pour siège du gouvernement, notamment dans l’espoir de voir Pauline lui revenir. Mais le rapprochement ne se fera qu’après la chute de l’Empire, après que la sœur de Napoléon aura dû abandonner l’espoir de l’accompagner dans son exil. La grande beauté de Pauline lui vaut une place à part dans la galaxie des napoléonides. Si elle jouit sans réserve du pouvoir que son physique et son charme lui permettent d’exercer sur les hommes, c’est sans autre but que de satisfaire son désir de liberté. Elle ne renonce pas aux aventures amoureuses en se soumettant aux volontés matrimoniales de Napoléon. Si elle met sa personne au service des desseins politiques de son frère, c’est par manque d’ambition personnelle, mais surtout en raison d’une affinité élective comparable à celle qu’Élisa partage avec Lucien. Son besoin d’exclusivité, qui trouve son origine dans les attentions que Napoléon lui a très tôt prodiguées, a d’ailleurs engendré des conflits avec Joséphine ainsi qu’avec Marie-Louise, dont elle se sent concurrente. Étrangère aux enjeux du pouvoir et sincèrement attachée à sa famille, Pauline est un agent de liaison entre ses frères et réussit parfois à les réconcilier. Elle est cependant la seule, Madame Mère exceptée, à partager le sort de l’Empereur au moment de sa chute, quand les autres napoléonides s’accrochent à leur couronne. Elle l’accompagne en exil sur l’île d’Elbe, lui envoie ses diamants quand elle le croit financièrement embarrassé au moment de son retour, et veut être à ses côtés à Sainte-Hélène. C’est néanmoins à Florence, près de son mari avec qui elle s’est réconciliée, qu’elle meurt le 9 juin 1825.

MADEMOISELLE DE MONTPENSIER, DITE « LA GRANDE MADEMOISELLE » / MME DE LA FAYETTE / MME DE SEVIGNE / LA ROCHEFOUCAULD, ETC…

Reference : LCS-17847

Recüeil des portraits et Eloges en vers et en prose. Dedié à Son Altesse Royalle Mademoiselle. Edition originale imprimée en l’année 1659 augmentée de 82 nouveaux portraits par rapport à la première de la même année qui n’en contient que 59.

Unique exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque passé sur le marché depuis plus d’un demi-siècle. Paris, Charles de Sercy et Claude Barbin, 1659. 2 volumes in-8 de : I/ (16) ff. dont 1 frontispice, 452 pp. mal chiffrées 454 (la pagination saute de 16 à 25, de 40 à 31, de 258 à 257, de 355 à 362) ; pp. 455-916 mal chiffrée 912 (la pagination saute de 758 à 755), 3 pp. pour la Clef des noms des portraits qui sont abregez dans la galerie de peintures. Veau brun granité, filet à froid encadrant les plats, dos à quatre nerfs ornés à la grotesque, filet doré sur les coupes, tranches jaspées. Reliure de l’époque. 166 x 102 mm.