Pages d'Histoire - Librairie Clio

8, rue Bréa

75006 Paris

France

E-mail : clio.histoire@free.fr

Phone number : 01 43 54 43 61-

Century

17th (3)

18th (13)

19th (252)

20th (2116)

21st (264)

-

Syndicate

ILAB (2656)

SLAM (2656)

Les Juifs de France de la Révolution française à nos jours.

Liana Lévi, 1998, in-8°, 445 pp, 29 illustrations et photos sur 24 pl. hors texte, biblio, index, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état

"Ecrit à plusieurs voix, comme pour refléter la diversité de l'historiographie du judaïsme en France, ce livre s'organise en neuf chapitres qu'enrichissent une soixantaine d'encadrés portant sur des points précis, souvent neufs et confiés à des spécialistes. On pouvait craindre l'effet de kaléidoscope résultant de ce choix éditorial. Il faut au contraire saluer la très grande cohérence que les directeurs de la publication ont su donner à une synthèse dont la richesse et la nouveauté sur nombre de points découragent le commentaire. On peut la lire à partir des trois moments fondateurs que sont l'affaire Dreyfus, Vichy et la guerre des Six-Jours..." (Denis Pelletier, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 1999)

Les Monnaies de France. Histoire d'un peuple.

Perrin, 1992, in-4°, 208 pp, 230 illustrations en noir et en couleurs, glossaire, reliure toile bleue de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état

"Il n'existait avant celui-ci aucun ouvrage français "grand public" sur l'histoire de nos monnaies. On ne trouvait, dans le commerce spécialisé, que des monographies érudites, des catalogues scientifiques ou des "argus" pour collectionneurs. La carence de l'édition française était totale en ce qui concerne les ouvrages de vulgarisation intelligente. L'objectif était de combler une lacune et de faire connaître les monnaies du sol de France, depuis l'avènement de la monarchie capétienne jusqu'à l'instauration du franc germinal. La monnaie est un miroir à plusieurs faces, reflétant à la fois l'évolution artistique, culturelle, économique, financière ou politique d'un pays. D'où le sous-titre de l'album. Pour retenir l'intérêt non seulement des numismates, mais des amateurs d'art et d'histoire, on a privilégié une iconographie aussi riche et représentative que possible. Issues des collections encore inédites de l'Administration des Monnaies et Médailles, les monnaies n'occupent qu'une partie des 230 illustrations. En regard des monnaies figure systématiquement une belle iconographie représentant la vie des Français à l'époque correspondante."

Le Souci de Sincérité.

Gallimard, 1944, in-12, 208 pp, broché, bon état (Coll. La Jeune philosophie). Edition originale, ex. du SP, envoi a.s.

"L'auteur ouvre et conclut son intéressant essai par cette affirmation : « Qu'est-ce que la sincérité ? Il est peu d'idées plus confuses. » Il montre qu'elle n'est pas le simple naturel ; qu'elle n'est pas toute dans la véridicité ; il l'accepte avec ses incertitudes, et y voit « une conduite d'échec ». Si le moi ne peut plus être conçu comme une substance donnée ou comme une nature immobile en ses traits constitutifs, s'il est mobile et évoluant, la sincérité sera toujours, en partie au moins, effort pour se construire soi-même et se faire être ce qu'on voudrait être : c'est-à-dire qu'elle exprime un certain idéal du moi qu'il tâche de mériter. C'est pour cela que le souci de sincérité parait se former surtout pendant l'adolescence, dans « la dernière étape de socialisation » ; c'est pour cela encore qu'on peut y voir « une sorte de conduite affectivo-magique » à l'égard du monde des adultes : « il s'agit d'enchanter ce monde, de se le rendre favorable ». En somme, c'est à l'aide du sens esthétique du mot, – au sens où l'on parle de la sincérité d'un écrivain, c'est-à-dire de l'effort par lequel celui-ci s'exprime et se dégage tel qu'il voudrait être, – que l'auteur essaye de délimiter son sens moral. La sincérité consisterait ainsi à chercher un acte d'accord de soi avec soi-même, de soi avec ses modes expressifs, et cet acte d'accord est une chance qu'on provoque et qu'il faut attendre : « au fond, c'est une trouvaille esthétique » (p. 207). Par là, M. Belaval en vient à accuser ce souci d'aboutir à l'inaction..." (Revue de métaphysique et de morale, juillet 1944)

BELLANGER (Claude), J. Godechot, P. Guiral et F. Terrou (dir.).

Reference : 33918

(1969)

Histoire générale de la Presse française. 1 : Des origines à 1814. Par Louis Charlet, Jacques Godechot, Robert Ranc et Louis Trénard.

PUF, 1969, fort gr. in-8°, xv-633 pp, préface de Pierre Renouvin, 24 pl. hors texte d'illustrations reproduites en héliogravure, biblio, index des noms, index des titres de journaux et périodiques, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état

Tome 1 seul (sur 5). — "Rendre compte du contenu de ces deux gros volumes illustrés revient, pour l'essentiel, à la réconfortante constatation que l'œuvre est à la hauteur de ses ambitions et offre un panorama complet des deux cent quarante premières années de la presse française. L'érudition des auteurs, mise en valeur par un bon appareil de références bibliographiques et deux gros index (titres et personnes) assure à ces deux premiers tomes une exceptionnelle richesse. L'esprit de synthèse qui les inspire, a évité à l'ouvrage de n'être qu'une histoire des journaux et surtout de tomber dans le trop fréquent travers de l'histoire à travers les journaux. L'équilibre de l'ensemble est bon et aucun des multiples aspects de ce vaste sujet n'est négligé. (...) Louis Charlet et Robert Ranc présentent au début de chaque volume les caractéristiques de l'évolution des techniques d'impression des journaux, de Gutenberg à Marinoni. Fernand Terrou brosse dans le second tome la genèse et les grands principes libéraux qui ont inspiré l'évolution de la législation sur la presse et dresse un très utile catalogue des divers textes juridiques et administratifs qui ont marqué l'histoire agitée des rapports de la presse et du pouvoir de 1789 à 1870. Louis Trénard analyse longuement la période des origines à 1788 ; il dresse un bilan très complet et son étude apporte beaucoup. Le doyen Godechot, dans une magistrale synthèse, retrace la naissance de la presse révolutionnaire, son développement anarchique jusqu'au 10 août 1792, ses épreuves sous la Terreur, sa remarquable expansion... Son étude nourrie de nombreuses monographies de titres montre le rôle joué par les journaux dans le processus révolutionnaire et la place désormais acquise par la presse dans la vie politique et sociale française. A Charles Ledré revient la présentation de la presse parisienne de 1815 à 1848 et le récit des multiples épisodes de son assaut contre la monarchie ; il mène cette étude avec une finesse et une précision remarquables, mais autant que sur l'aspect politique, son attention a été retenue par les transformations de la presse et les débuts de l'élargissement de son audience populaire. A.-J. Tudesq décrit un aspect souvent négligé de la vie de la presse : la presse provinciale qui acquiert alors, au milieu de bien des difficultés, une importance considérable et dont le rôle politique commence à s'affirmer. De la révolution de 1848 à la Commune la presse a fait des progrès et son audience s'est élargie dans des proportions notables. Avec de précision et un sens aigu des nuances, Pierre Guiral a su rendre compte, à travers la multiplication de ses titres, que l'arbitraire impérial a difficilement réussi à freiner, du rôle de la presse dans les crises politiques. Mais plus peut-être que l'analyse de la montée de la contestation à travers les journaux dans les années 1868-1870, qui fut pour beaucoup dans la chute de l'Empire et la de Commune et dont la présentation est en quelque sorte classique, on est heureux de trouver dans son étude une description de diversification du contenu des journaux et de leurs catégories et en particulier une analyse originale du phénomène Petit Journal qui fut la première réussite mondiale de la presse populaire à bon marché." (Pierre Albert, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1971)

BELLANGER (Claude), J. Godechot, P. Guiral et F. Terrou (dir.).

Reference : 33916

(1969)

Histoire générale de la Presse française. 2 : de 1815 à 1871. Par Louis Charlet, Pierre Guiral, Charles Ledré, Robert Ranc, Fernand Terrou, André-Jean Tudesq.

PUF, 1969, fort gr. in-8°, 465 pp, 24 pl. hors texte d'illustrations reproduites en héliogravure, biblio, index des noms, index des titres de journaux et périodiques, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état

Tome 2 seul (sur 5). — "Rendre compte du contenu de ces deux gros volumes illustrés revient, pour l'essentiel, à la réconfortante constatation que l'œuvre est à la hauteur de ses ambitions et offre un panorama complet des deux cent quarante premières années de la presse française. L'érudition des auteurs, mise en valeur par un bon appareil de références bibliographiques et deux gros index (titres et personnes) assure à ces deux premiers tomes une exceptionnelle richesse. L'esprit de synthèse qui les inspire, a évité à l'ouvrage de n'être qu'une histoire des journaux et surtout de tomber dans le trop fréquent travers de l'histoire à travers les journaux. L'équilibre de l'ensemble est bon et aucun des multiples aspects de ce vaste sujet n'est négligé. (...) Louis Charlet et Robert Ranc présentent au début de chaque volume les caractéristiques de l'évolution des techniques d'impression des journaux, de Gutenberg à Marinoni. Fernand Terrou brosse dans le second tome la genèse et les grands principes libéraux qui ont inspiré l'évolution de la législation sur la presse et dresse un très utile catalogue des divers textes juridiques et administratifs qui ont marqué l'histoire agitée des rapports de la presse et du pouvoir de 1789 à 1870. Louis Trénard analyse longuement la période des origines à 1788 ; il dresse un bilan très complet et son étude apporte beaucoup. Le doyen Godechot, dans une magistrale synthèse, retrace la naissance de la presse révolutionnaire, son développement anarchique jusqu'au 10 août 1792, ses épreuves sous la Terreur, sa remarquable expansion... Son étude nourrie de nombreuses monographies de titres montre le rôle joué par les journaux dans le processus révolutionnaire et la place désormais acquise par la presse dans la vie politique et sociale française. A Charles Ledré revient la présentation de la presse parisienne de 1815 à 1848 et le récit des multiples épisodes de son assaut contre la monarchie ; il mène cette étude avec une finesse et une précision remarquables, mais autant que sur l'aspect politique, son attention a été retenue par les transformations de la presse et les débuts de l'élargissement de son audience populaire. A.-J. Tudesq décrit un aspect souvent négligé de la vie de la presse : la presse provinciale qui acquiert alors, au milieu de bien des difficultés, une importance considérable et dont le rôle politique commence à s'affirmer. De la révolution de 1848 à la Commune la presse a fait des progrès et son audience s'est élargie dans des proportions notables. Avec de précision et un sens aigu des nuances, Pierre Guiral a su rendre compte, à travers la multiplication de ses titres, que l'arbitraire impérial a difficilement réussi à freiner, du rôle de la presse dans les crises politiques. Mais plus peut-être que l'analyse de la montée de la contestation à travers les journaux dans les années 1868-1870, qui fut pour beaucoup dans la chute de l'Empire et la de Commune et dont la présentation est en quelque sorte classique, on est heureux de trouver dans son étude une description de diversification du contenu des journaux et de leurs catégories et en particulier une analyse originale du phénomène Petit Journal qui fut la première réussite mondiale de la presse populaire à bon marché." (Pierre Albert, Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1971)

La citadelle d'Allah. Voyage en Arabie Séoudite.

P., Del Duca, 1961, in-8°, 273 pp, 48 pl. de photos hors texte, cart. éditeur, jaquette illustrée

Le Livre des autres. Entretiens.

P., Union Générale d'Editions, 1978, in-12, 444 pp, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. 10/18)

Entretiens avec Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Pierre Francastel, Jacques Laplanche et J. B. Pontalis, Clémence Ramnoux, Michel Zéraffa, Christian Metz, Guy Rosolato, Jacques Le Goff et Pierre Nora, Pierre Clastres.

Les Guides ont leurs étoiles.

Avignon, Aubanel, 1958, pt in-8°, 159 pp, broché, bon état, long envoi a.s. de l'auteur en page de faux-titre

Un très bon, un très grand livre de montagne, écrit dans un style absolument extraordinaire, à qui le Jury des Écrivains Sportifs a attribué le Prix de littérature sportive en 1958. Le thème de ce récit est simple. C'est l'histoire d'un jeune garçon dont le père, un guide, s'est tué en montagne, et qui rêve d'accomplir la même course par un sentiment de fidélité. Son projet devient possible grâce à l'aide et à l'expérience d'un vieux montagnard. On assiste à leurs préparatifs, à leur ascension, remarquablement contée...

Des Noirs marrons aux conquistadors de la diaspora.

Saint-Denis (Réunion), s.d. (1989), in-8°, 72 pp, qqs illustrations

La Littérature hébraïque entre les deux guerres mondiales.

Jérusalem, Département de la jeunesse et du Hèhalouts de l'Organisation sioniste mondiale, 1962, in-12, 118 pp, 2e édition, traduit de l'hébreu par Mochè Catane, index biographique de B. Schochetman, 52 portraits photo sur 13 planches hors texte, cart. illustré de l'éditeur, bon état

Alexeieff. Itinéraire d'un Maître / Itinerary of a Master.

Annecy, CICA ; P., Dreamland-Cinémathèque française, 2001, in-4°, 320 pp, nombreuses illustrations en noir et sur 16 pages en couleurs, biblio, broché, couv. illustrée, bon état. Edition bilingue français-anglais

Catalogue de l'hommage-rétrospective Alexeiff organisé par le Festival International du Film d'Animation d'Annecy du 4 au 9 juin 2001. Textes de Bendazzi, Youri Norstein, Oleg Kovalov, Nicolaï Izvolov, Michèle Reverdy, Georges Nivat, Svetlana Alexeieff-Rockwell, Alexandre Rockwell, etc. Lettres, catalogue des livres illustrés, filmographie, nomenclature des écrans d'épingles, chronologie et bibliographie. — "Un maître. Mais avec combien d'élèves ? Un génie. Mais les gens comprenaient-ils vraiment ses thèmes ? Un homme bon. Mais n'était-il pas plutôt sévère ? Un précurseur. Mais en quoi, exactement ? La moitié d'un couple, mais quel rôle avait l'autre moitié ? Le cinéma d'animation. Mais la gravure au même titre. Un esprit russe. Mais pas plus que français. Une énigme, si l'on veut, cachée sous la notoriété de chefs-d'œuvre comme le film Une nuit sur le mont Chauve ou les eaux-fortes dédiées à Edgar Allan Poe, E.T.A. Hoffmann, Dostoïevski, Gogol... Un auteur à découvrir, au-delà des incontournables fleurs normalement lancées par tous les historiens du cinéma dans leur survol sur l'animation. Au début du nouveau millénaire, ce livre nous permet donc, pour la première fois, de jeter un rayon de lumière sur l'un des artistes qui a marqué le XXe siècle de son originalité et de sa force poétique."

La Franc-maçonnerie pour les nuls.

France Loisirs, 2010, xviii-362 pp, biblio, index, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état

Mettez de côté vos idées reçues, fermez vos oreilles aux rumeurs et ouvrez grands vos yeux ! Cet ouvrage propose aux hommes et aux femmes de tous horizons de découvrir l'une des plus anciennes sociétés secrètes du monde occidental : la franc-maçonnerie. Sans faire de prosélytisme, ni verser dans l'ésotérisme, il permet de mieux comprendre les mécanismes et le caractère sacré de l'expérience initiatique tout en dépoussiérant certaines légendes attachées aux francs-maçons. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie ? Quelle est son histoire ? Quel est son poids dans la vie publique ? Quelle philosophie sous-tend son action ? Comment déchiffrer les symboles maçonniques ? Qu'est-ce que l'initiation ? Comment devenir franc-maçon ? Toutes les réponses à ces questions dans un ouvrage didactique dépourvu de jargon !

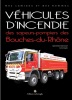

Véhicules d'incendie des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône.

La Seyne-sur-mer, Editions Carlo Zaglia, 2015, in-4°, 287 pp, 405 photos en couleurs, 3 cartes sur double page, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, bon état (Coll. Des camions et des hommes)

Un ouvrage exceptionnel sur les Soldats du Feu à travers la vie, les activités et le matériel roulant des sapeurs-pompiers des Bouches du Rhône. Au fil des chapitres, on apprend l’histoire des véhicules des soldats du feu, accompagnée de photos de leur évolution, on découvre aussi tous les types de véhicules utilisés aujourd’hui, avec un descriptif du type de mission ou de situation dans lesquels tel ou tel engin est utilisé, les différentes menaces justement auxquelles il est possible de faire face entre un feu domestique, un feu naturel, un feu industriel, etc. Enfin, le recueil s’achève sur une liste de tous les types de véhicules utilisés depuis les années 80 pour la lutte contre le feu dans le département, les marques, les modèles, la date et le lieu de la 1ère mise en circulation et même leurs plaques d’immatriculation ! Le service d’incendie des Bouches-du-Rhône, l'un des premiers Sdis de France, protège la population du département de tous les risques qui existent. Pour remplir ses missions de secours, le parc automobile du Sdis 13 est l’un des plus complets et des plus modernes de France, avec des choix technologiques hors du commun. Découvrez dans ce livre tous les véhicules du «13 », des fourgons aux échelles et des véhicules légers aux engins spéciaux, sans oublier l'importante force de frappe contre les feux de forêt !

Le Sacré-Coeur des femmes de 1870 à 1960. Contribution à l'histoire du féminisme, de l'urbanisme et du tourisme. (Thèse).

Editions de l'Atelier, 2000, gr. in-8°, 488 pp, paginé 1289-1776, préface de Jean-Michel Leniaud, 28 illustrations, sources et biblio, index, broché, bon état (Coll. Patrimoine)

Cet ouvrage complète la monumentale histoire du Sacré-Cœur de Montmartre entreprise par Jacques Benoist depuis plus de dix ans. En 1992, paraissaient les deux premiers tomes de cette étude : Le Sacré-Cœur de Montmartre I : spiritualité, art et politique (1870-1923) et Le Sacré-Cœur de Montmartre II : contestation (de 1870 à nos jours). Le présent volume traite du rapport singulier qui s'est établi entre ce monument et les femmes notamment à travers la présence de plus d'une quinzaine de congrégations féminines aux abords du site. Ces congrégations jouent un triple rôle dans l'histoire du Sacré-Cœur : elles vont présenter un modèle de piété féminine incluant les figures de Marie et de Marie-Madeleine dans une France républicaine marquée par la figure de Marianne. Ces congrégations vont par ailleurs assurer une fonction d'accueil des pèlerins qui contribuent au renom du sanctuaire et à son fonctionnement. Par leur implantation sur la butte, elles contribuent enfin à une "urbanisation tempérée" du site en préservant des terrains qui comportent de nombreux espaces verts. Les congrégations féminines participent ainsi au maintien du style villageois de ce quartier de Paris. En dévoilant l'impact de la présence des congrégations féminines sur un site qui accueille désormais six millions de visiteurs par an (1 million en 1900, 3 millions en 1960), cet ouvrage est une contribution importante à l'histoire religieuse, urbaine et sociale de Paris.

La Sculpture française.

PUF, 1963 pt in-8°, vi-186 pp, 7 pl. d'illustrations en couleurs et 32 pl. d'illustrations en noir hors texte, biblio, cart. illustré de l'éditeur, étui cartonné, bon état (Coll. Le Lys d'Or, Histoire de l'art français)

"M. Luc Benoist vient de nous donner une histoire de la sculpture française qui abonde en vues nouvelles, en analyses fines et sensibles, en expressions heureuses." (Bulletin Monumental)

L'Islam d'hier et de toujours.

Arthaud, 1969, in-8° oblong à l'italienne, 139 pp, 50 photos en héliogravure hors texte, une carte, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état

La Vierge et le Sagittaire, roman.

P., Le Portulan, 1948, pt in-8°, 330 pp, broché, bon état. Edition originale (il n'est pas mentionné de grand papier), envoi a.s. à Alfred Fabre-Luce

Gaston-François est le pseudonyme de Gaston Bergery (1892-1974). — "Il paraît que Gaston-François, c'est Gaston Bergery. Cela semble incroyable. Parce qu'il est incroyable qu'un homme si intelligent écrive des phrases si plates, et qu'un ancien ministre imagine des personnages si purs." (Chris Marker, revue Esprit, octobre 1948)

Durée et simultanéité. A propos de la théorie d'Einstein.

P., Félix Alcan, 1922, in-12, viii-245 pp, broché, qqs rares piqures, tache sur les pages 96 et 97, bon état (Coll. Bibliothèque de philosophie contemporaine). Edition originale (pas de grands papiers), premier tirage

"Quelques mots sur l’origine de ce travail en feront comprendre l’intention. Nous l’avions entrepris exclusivement pour nous. Nous voulions savoir dans quelle mesure notre conception de la durée était compatible avec les vues d’Einstein sur le temps. Notre admiration pour ce physicien, la conviction qu’il ne nous apportait pas seulement une nouvelle physique mais aussi certaines manières nouvelles de penser, l’idée que science et philosophie sont des disciplines différentes mais faites pour se compléter, tout cela nous inspirait le désir et nous imposait même le devoir de procéder à une confrontation. Mais notre recherche nous parut bientôt offrir un intérêt plus général. Notre conception de la durée traduisait en effet une expérience directe et immédiate. Sans entraîner comme conséquence nécessaire l’hypothèse d’un Temps universel, elle s’harmonisait avec cette croyance très naturellement. C’était donc un peu les idées de tout le monde que nous allions confronter avec la théorie d’Einstein."

Essai sur les données immédiates de la conscience. (Thèse).

Félix Alcan, 1924, in-8°, viii-184 pp, 23e édition, reliure demi-chagrin carmin, dos lisse avec titres et quadruples filets dorés (rel. de l'époque), bon état. Exemplaire fort bien relié

"Je me proposai, pour ma thèse de doctorat, d'étudier les concepts fondamentaux de la mécanique. C'est ainsi que je fus conduit à m'occuper de l'idée de temps. Je m'aperçus, non sans surprise, qu'il n'est jamais question de durée proprement dite en mécanique, ni même en physique, et que le "temps" dont on y parle est tout autre chose. Je me demandai alors où est la durée réelle, et ce qu'elle pouvait bien être, et pourquoi notre mathématique n'a pas de prise sur elle. De ces réflexions est sorti l'Essai sur les données immédiates de la conscience où j'essaie de pratiquer une introspection absolument directe et de saisir la durée pure." (Bergson, lettre à G. Papini, 21 octobre 1903). À la croisée de la psychologie et de la métaphysique, le premier ouvrage de Bergson, paru en 1889, contient en germe l'ensemble de sa philosophie. En nous invitant à nous déprendre de nos cadres de pensée figés, il y montre que le temps n'est pas une réalité physique, mais une dimension de la conscience vivante, et, tissant un lien entre philosophie de la conscience et théorie de l'action, il aborde à nouveaux frais la question de la liberté. L'influence de Bergson fut sensible chez certains socialistes, et des mouvements religieux libéraux qualifiés de modernistes ou néo-catholiques tentèrent de s’approprier ses thèses. L’Église catholique romaine réagit en mettant les trois ouvrages principaux de Bergson, dont celui-ci, à l’Index (décret du 1er juin 1914).

La Pensée et le Mouvant. Essais et conférences.

PUF, 1950, in-8°, 291 pp, 27e édition, broché, bon état (Bibliothèque de philosophie contemporaine)

"Tout le long de l’histoire de la philosophie, temps et espace sont mis au même rang et traités comme choses du même genre. On étudie alors l’espace, on en détermine la nature et la fonction, puis on transporte au temps les conclusions obtenues. La théorie de l’espace et celle du temps se font ainsi pendant. Pour passer de l’une à l’autre, il a suffi de changer un mot : on a remplacé “juxtaposition” par “succession”. De la durée réelle on s’est détourné systématiquement. Pourquoi ?"

La Pensée et le Mouvant. Essais et conférences.

PUF, 1975, in-8°, 291 pp, 91e édition, broché, bon état (Bibliothèque de philosophie contemporaine)

"Tout le long de l’histoire de la philosophie, temps et espace sont mis au même rang et traités comme choses du même genre. On étudie alors l’espace, on en détermine la nature et la fonction, puis on transporte au temps les conclusions obtenues. La théorie de l’espace et celle du temps se font ainsi pendant. Pour passer de l’une à l’autre, il a suffi de changer un mot : on a remplacé “juxtaposition” par “succession”. De la durée réelle on s’est détourné systématiquement. Pourquoi ?"

L'Energie spirituelle. Essais et conférences.

PUF, 1946, in-8°, 214 pp, 42e édition, broché, qqs petites marques au crayon en marges, bon état (Bibliothèque de philosophie contemporaine)

L’énergie spirituelle : telle est, non pas l’évidence facile, mais le problème commun posé par Bergson. Psychologique (ainsi sur « le rêve »), philosophique (ainsi sur « l’âme et le corps »), ce problème est surtout d’ordre pratique. L’« énergie » ne s’atteste ici que par des actions surmontant des obstables, non pas ceux d’un dualisme abstrait, mais d’une résistance concrète, qui sera bientôt celle de la morale ou de la religion « closes ». Ainsi, à travers chacun de ces essais devenus des classiques, trouvera-t-on à la fois l’unité et la diversité d’une œuvre encore en mouvement.

Les Deux Sources de la morale et de la religion.

Félix Alcan, 1932, in-8°, 346 pp, 10e édition, broché, bon état (Bibliothèque de philosophie contemporaine)

"Le souvenir du fruit défendu est ce qu’il y a de plus ancien dans la mémoire de chacun de nous, comme dans celle de l’humanité. Nous nous en apercevrions si ce souvenir n’était recouvert par d’autres, auxquels nous préférons nous reporter. Que n’eût pas été notre enfance si l’on nous avait laissés faire ! Nous aurions volé de plaisirs en plaisirs. Mais voici qu’un obstacle surgissait, ni visible ni tangible : une interdiction. Pourquoi obéissions-nous ? La question ne se posait guère ; nous avions pris l’habitude d’écouter nos parents et nos maîtres. Toutefois nous sentions bien que c’était parce qu’ils étaient nos parents, parce qu’ils étaient nos maîtres. Donc, à nos yeux, leur autorité leur venait moins d’eux-mêmes que de leur situation par rapport à nous. [...] En d’autres termes, parents et maîtres semblaient agir par délégation."

Write to the booksellers

Write to the booksellers