Pages d'Histoire - Librairie Clio

8, rue Bréa

75006 Paris

France

E-mail : clio.histoire@free.fr

Phone number : 01 43 54 43 61-

Century

18th (1)

19th (862)

20th (2145)

21st (175)

-

Syndicate

ILAB (3194)

SLAM (3194)

Michelet.

Armand Colin, 1974, in-8°, 192 pp, 7 études érudites et des lettres inédites de Michelet, biblio, broché, bon état (Revue d'histoire littéraire de la France, 74e année, n° 5)

Victor Hugo.

Armand Colin, 1986, in-8°, 192 pp, 13 études érudites, biblio, broché, bon état (Revue d'histoire littéraire de la France, 86e année, n° 6)

Benjamin Constant.

Revue Europe n° 467, 1968, in-8°, 322 pp, 2 pl. de gravures hors texte, broché, bon état. Numéro spécial de la revue "Europe" consacré à Benjamin Constant

18 études érudites. La deuxième partie de ce numéro spécial est consacré à André Spire.

Revue Historique de l'Armée, 4e année, n° 4. Publication trimestrielle rédigée à l'état-major de l'armée. Service historique.

Revue Historique de l'Armée, 1948, in-4°, 124 pp, nombreuses gravures et cartes, 1 pl. et une carte dépliante hors texte, broché, bon état

La voix de Foch, les Français en Afrique du Nord (Général Paul Azan), l'Armée d'Afrique (Colonel Spillmann), Secteur fortifié de la Sarre : attaque allemande du 14 juin 1940, l'Armée polonaise en France (1939-1940), la fin de l'Afrique Orientale Italienne, le 5e RTM en Italie, Bugeaud et le Piémont.

Napoléon, Mme de Staël et Benjamin Constant (dir. Charles-Otto Zieseniss). Le Souvenir Napoléonien n° 284.

Société d'Histoire Napoléonienne, 1975 in-4°, 32 pp, 6 gravures, broché, bon état

Napoléon et Mme de Staël (Ch.-Otto Zieseniss), Napoléon et Benjamin Constant (F. Bartholoni), etc.

Etudes sur les Réformateurs ou Socialistes modernes.

P., Guillaumin et Cie, 1848, 2 vol. in-12, 428 et 389 pp, reliures demi-chagrin bleu, dos à 4 nerfs ornés de fleurons dorés, tranches jaspées (rel. de l'époque), rares rousseurs, bon exemplaire

Tome I : Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen. Tome II : La société et le socialisme, les communistes, les chartistes, les utilitaires, les humanitaires.

Jérome Paturot à la recherche de la meilleure des républiques.

P., Michel Lévy, 1848, 4 vol. in-12, 287 pp chacun, brochés, couv. imprimées, qqs très rares rousseurs, bon état. Edition originale (Vicaire VI, 1102)

Célèbre satire du monde politique et des institutions qui eut un immense succès : Jérôme Paturot, qui a fait la gloire de son auteur, est "une de ces natures qui ne savent pas se défendre contre les nouveautés". Au lendemain de la révolution de 1848, il se regarde dans une glace et se trouve le profil républicain. Il assiste ainsi au remue-ménage que provoque la République : les républicains de la veille se voient supplantés par les républicains du lendemain, les réactionnaires s'étonnent de ne pas voir la ville mise à sac, et les exaltés prétendent que l'on est pas en république puisque les rues sont tranquilles. Tous les membres du gouvernement provisoire sont moqués sans exception et le prince Louis-Napoléon est plaisamment représenté avec son aigle empaillé, ses acolytes étant déguisés en dragons de la vieille garde. Le personnage de Paturot est un résumé de tout ce qu'on faisait à l'époque pour établir une position sociale : "cet homme qui se croit propre à tout et qui ne sait réussir à rien, ce fruit sec de la société, tout aussi apte à faire un danseur qu'un calculateur, et qui, selon les temps, est tour à tour poète chevelu, romancier, réaliste, saint-simonien, faiseur d'affaires, boursier, journaliste, feuilletoniste, publiciste officiel, aux gages des gouvernements, et finit par où il aurait dû commencer, par se faire bonnetier, comme l'était son père." (Larousse du XIXe)

Jérome Paturot à la recherche d'une position sociale.

Paulin, 1846-1847, 2 vol. pt in-12, 272 et 264 pp, rel. demi-maroquin vert, dos à 4 nerfs ornés de fleurons dorés. Bel exemplaire. Troisième édition, après deux éditions publiées sans le nom de l'auteur.

Philosophie religieuse. Terre et ciel.

Furne, 1854, in-8°, 460 pp, 9 figures dans le texte, reliure demi-veau glacé cerise, dos lisse à faux-nerfs à froid, titres et filets dorés, roulette dorée en queue (rel. de l'époque), un coin abîmé, bon état (Walch, 799 ; Maitron III, p. 307 ; Caillet III, 9361)

Le livre le plus important de cet auteur saint-simonien visant à la réconciliation du spiritualisme catholique avec les idées révolutionnaires et démocratiques. Ouvrage rare, paru pour la première fois en 1854, condamné par le concile de Périgueux en 1864 et mis à l'Index en 1865. Reynaud, ingénieur des mines et philosophe saint-simonien, y défend la croyance en la métempsychose en rapportant un dialogue entre un théologien, représentant de l'orthodoxie catholique, et un philosophe ; il nie les notions théologiques d'Enfer et de Paradis en affirmant l'immortalité de l'âme, qui se perpétue dans une transmission infinie de corps en corps. Il insiste sur le caractère national et druidique de cette doctrine. Jean Reynaud (1806-1863) fut amené à la doctrine saint-simonienne par Pierre Leroux, avec lequel il avait édité la volumineuse "'Encyclopédie nouvelle".

La Seconde République dans l'Ardèche (1848-1852).

Maison de l'Enfance, 1948, gr. in-8°, 151 pp, préface de M. Maugendre, 4 pl. hors texte dont un portrait de Laurent (de l'Ardèche), une carte politique, sources, index, broché, bel état

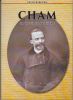

Cham. Sa vie et son oeuvre.

Editions Douin, 2014, in-8°, 208 pp, texte entièrement recomposé, broché, couv. illustrée, bon état

Amédée de Noé, dit Cham (1818-1879), est un dessinateur et caricaturiste de grand talent, il collabora de nombreuses années au «Charivari » et à «L’Illustration». Une personnalité comique et joyeuse, une capacité de travail peu commune et une imagination féconde, lui ont permis de s’intégrer facilement à la vie parisienne des années 1840 à 1870. Il cotoyait les plus grands artistes et les principales célébrités de cette moitié du XIXe. Il n’existe, à ce jour, aucune bibliographie complète des oeuvres de Cham. Son activité artistique a été si féconde qu’un volume de 500 pages ne suffirait pas à référencer les milliers de dessins qu’il a produit. Comment un tel prodige a-t-il pu être autant oublié ! La seule et unique biographie sérieuse jamais écrite est celle-ci. Félix Ribeyre la publia en feuilletons dans le “Figaro” juste après le décès de Cham et Plon en donna un volume en 1884. Depuis cette époque, elle ne fût jamais rééditée. Cette édition est illustrée d’une vingtaine de planches et fac-similés de lettres manuscrites. Le portrait de couverture, un cliché de Ferdinand Mulnier, est extrait de la Galerie contemporaine des illustrations.

Le Cardinal Bourret. Souvenirs intimes. Par M. l'Abbé E. Ricard, son ancien scrétaire, son ancien vicaire général.

P., Bloud et Barral, s.d. (1897), in-8°, viii-357 pp, un portrait photo en frontispice, reliure demi-basane verte, dos à 5 nerfs soulignés à froid, titres dorés (rel. de l'époque), dos uniformément passé, bon état

Joseph Christian Ernest Bourret (1827-1896), né en Ardèche, évêque de Rodez en 1871, créé cardinal par Léon XIII en 1893. Historien de l’art, il encourageait les prêtres de son diocèse à poursuivre leurs études. — "Ordonné prêtre en 1851, il poursuit un triple cursus universitaire en lettres, en droit et en théologie. Il conquiert en 1855 à la Sorbonne son doctorat ès lettres avec une thèse française sur l'École chrétienne de Séville sous la monarchie des Visigoths et une thèse latine sur l'École chrétienne de Cordoue. En 1870, il accompagne Mgr Dabert, évêque de Périgueux, comme théologien au concile du Vatican. L'abbé Bourret est très proche des milieux néo-gallicans de la capitale. Il est de ce fait recommandé pour l'épiscopat par Mgr Hugonin, évêque de Bayeux, par Mgr Dabert, évêque de Périgueux, par Mgr Meignan, évêque de Châlons, et surtout par son ami, Mgr Lavigerie, archevêque d'Alger. Mais en revanche, il n'est pas appuyé par Mgr Darboy qui le trouve trop favorable aux idées romaines. En 1871, Mgr Guibert le place en tête des ecclésiastiques qu'il recommande à Jules Simon. Il est également proposé par le nonce, qui le compare à Mgr Freppel et souligne ses bonnes dispositions à l'égard du Saint-Siège, si bien qu'il est nommé évêque de Rodez le 19 juillet 1871. Évêque batisseur, il construit ou reconstruit de nombreuses églises dans son diocèse où il accueille aussi, dans les années 1870, plusieurs congrégations religieuses. Il restaure également l'abbaye Notre-Dame-de-Bonnecombe, rachetée à la Compagnie des mines de Carmaux. Mais il doit aussi faire face à la politique de laïcisation. Dans une longue lettre à son clergé, datée du 11 novembre 1882, il dénonce l'idée de neutralité dans l'enseignement. Évêque très en cour à Rome, il est plusieurs fois proposé pour un archevêché, notamment en 1893 pour l'archevêché de Lyon, de Cambrai ou de Tours, mais le gouvernement refuse d'y souscrire. Mgr Bourret de son côté refuse d'envisager la combinaison qui consisterait à l'envoyer à Chambéry ou à Besançon. Il devient cardinal le 12 juin 1893. Il meurt le 10 juillet 1896 à Rodez." (Jacques-Olivier Boudon, Dictionnaire des évêques français du XIXe siècle)

La Vénérable Emilie de Rodat (1787-1852).

Victor Lecoffre, 1925, in-12, 210 pp, broché, état correct (Coll. Les Saints)

Principes de l'économie politique et de l'impôt.

Calmann-Lévy, 1970, gr. in-12, lxviii-349 pp, préface de Christian Schmidt, broché, couv. à rabats, bon état

"Les Principes de Ricardo (1817) sont loin de constituer une oeuvre achevée : nés d'une polémique avec Malthus, James Mill et J.-B. Say, au sujet de la rente et des lois de la population d'une part, des coûts et de la demande de l'autre, conservant également la trace des controverses sur la loi des pauvres, ils combinent l'analyse de la reproduction de Quesnay avec celle des mécanismes du marché de Smith. Refusant la coupure classique entre le Ricardo du chapitre sur le commerce extérieur et la monnaie, jugé quantitativiste et libéral, et celui du chapitre sur la valeur, réservé à Marx, Christian Schmidt veut souligner l'unité du projet ricardien. Recensant tout d'abord l'héritage transmis aux économistes modernes, il analyse la théorie quantitative de Ricardo, sa théorie des coûts comparatifs, et montre comment sa théorie des rendements décroissants a pu mener au raisonnement « à la marge ». En seconde partie, est décrit le fonctionnement du système ricardien, ancêtre des modèles d'équilibre dynamique de nature causale..." (J. Hecht, Population, 1971)

E.T.A. Hoffmann, l'homme et l'oeuvre. (Thèse).

P., José Corti, 1947, gr. in-8°, 586 pp, notes, biblio, index, broché, papier lég. jauni, bon état

Guide du voyageur et du promeneur aux environs de Paris. Indiquant la description des villes, bourgs, villages et hameaux ; des résidences et maisons royales, châteaux et maisons de plaisance ; des monumens, églises, chapelles, ponts et tombeaux ; la population exacte, les mœurs, l'industrie, les productions agricoles ; les eaux minérales ; les forêts, bois, parcs et jardins ; la désignation des lieux les plus propres aux divertissemens de la chasse et de la pêche ; les établissemens industriels ; les maisons de santé particulières ; les établissemens de bains et les médecins ; les fêtes patronales et communales ; les auberges, restaurateurs, cafés et guinguettes ; les théatres, bals publics ; les postes, relais, coches, bateaux et voitures particulières pour chaque destination ; les lieux et heures fixes de départ, avec les prix des différentes places. Dans un rayon de 15 lieues.

P., Audin, Urbain Canel, Ponthieu, Béchet, 1827, pt in-12, 482 pp, 5 gravures hors texte, reliure plein veau, dos lisse à filets et fleurons dorés, pièce de titre maroquin rouge, tranches jaspées (rel. de l'époque), reliure lég. usée, état correct. Manque la carte annoncée

Le Mouvement décadent. Dandys, esthètes et quintessents.

P., Nizet, 1968, in-8°, 284 pp, 16 pl. de gravures et portraits hors texte, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

Excellente étude, très bien documentée. — "Il est surprenant qu'aucun ouvrage d'ensemble n'ait été consacré au mouvement de la décadence, aux alentours des années 1886-1890..." (Avant-propos)

Les Courtisanes. Le demi-monde au XIXe siècle en France.

Stock, 1968, gr. in-8°, 272 pp, traduit de l'anglais, 80 planches de gravures et photos en noir et 8 planches en couleurs hors texte, notes, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

La courtisane, dite aussi : femme de qualité, femme galante, scandaleuse, cocotte, demi-mondaine... La différence entre une prostituée et une courtisane : celles-ci sont plus lettrées (écrivaine, poétesse, philosophe, scientifique, actrice, chanteuse), elles vivent avec des hommes célèbres (écrivains, artistes), politiques, riches hommes d’affaires, nobles (prince, comte, roi, empereur), hommes d’Église. L’argent, la célébrité, les titres de noblesse restent l’objectif premier de la courtisane, elles représentent le côté romantique et idéalisé de la prostitution. De la Païva à Marie Duplessis, la Dame aux Camélias, Joanna Richarson nous présente les plus célèbres...

Journées de la révolution de 1848, par un Garde national. Contenant, par chaque journee : Resume des faits. – Physionomie de Paris. – Compte rendu des dernieres seances de la Chambre des Deputes et de la Chambre des Pairs. – Episodes. – Pièces et Documents officiels. – Proclamations et arrêtés du Gouvernement provisoire. – Départ du Roi. – Retraite de le duchesse d'Orléans à l'Hôtel des Invalides. – Installation du Gouvernement provisoire. – Anecdotes. – Bons mots et Chansons. – Mosaïque. – Conclusion.

P., Mme Ve. Louis Janet, 1848, in-8°, 224-48 pp, reliure demi-basane noire de l'époque, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titre doré (“Brochures politiques”), bon état. Peu courant

Avec relié à la suite : “L'Echo des Lois et Codes de la République, ou Le Livre de tous les citoyens contenant les Lois, Décrets, Arrêtés, etc., du Gouvernement, avec les déclarations des Droits de l'Homme”, Paris, au Bureau des Publications utiles, 1848, 48 pp, une planche en frontispice avec les portraits gravés des membres du Gouvernement provisoire (Crémieux, Lamartine, Dupont (de l'Eure), Garnier Pagès, Arago, Marie, Flocon, Marrast, Albert, Louis Blanc et Ledru Rollin). Rare

Où mène le socialisme. Journal d'un ouvrier. Edition française d'après le 225e mille de l'original par P. Villard. Avec une préface de Paul Leroy-Beaulieu.

P., Librairie H. Le Soudier, 1892, pt in-8°, viii-82 pp, 2e édition, traduit de l'allemand, broché, état correct

Journal fictif d'un petit ouvrier relieur de Berlin décrivant naïvement, d'abord avec enthousiasme, puis avec amertume, les changements occasionnés par un supposé triomphe du socialisme.

Histoire du Far West.

P., Tchou, s.d. (1977), gr. in-8°, 729 pp, très nombreuses gravures et photos, 19 cartes hors texte, biblio, index, reliure simili-cuir acajou , titres dorés au 1er plat et au dos, une vignette illustrée contrecollée au 1er plat (rel. de l'éditeur), bon état

1. L'aventure européenne en terre américaine de ses origines à l'achat de la Louisiane (1513-1804) ; 2. Les chemins du Grand Ouest américain (1804-1848) ; 3. Le demi-siècle qui conquit l'Ouest (1848-1900) ; 4. Vers la mythologie. — "Les ouvrages sur le Far-West sont légion. Il manquait jusqu'ici, pourtant, ce que l'on entend d'ordinaire par le mot "somme". Ecrit par un spécialiste du western, cet ouvrage en a toutes les caractéristiques : sept cents pages grand format, un index d'importance, une table de sources biographiques fort nourries, un riche ensemble de cartes... La foisonnante iconographie est très amusante ou suggestive, ou émeut. Les citations dans le corps du texte sont heureuses. L'auteur coupe un récit qui galope sur plus de cent ans d'histoire par des biographies ou par ce qu'il appelle des "livrets de famille", quand les personnages évoqués en valent la peine – Buffalo Bill, David Crockett, – à la lumière des travaux les plus récents ; par des calendriers qui situent, dans le temps, les grands événements dont la Californie ou l'Oregon furent le cadre – ou qui affectent le sort des Sioux ; par des glossaires techniques, et l'on connaît ainsi l'essentiel du parler du cow-boy et du chercheur d'or. Jean-Louis Rieupeyrout a passé quelque douze ans à écrire son livre. On ne s'en étonnera pas. Aussi bien, puisque de somme il s'agit, a-t-il dû se faire géographe, historien, botaniste, zoologiste, économiste – voire ethnographe. La différence entre le "Conestoga wagon" et le "prairie schooner", on la trouve dans cette Histoire, qui conte par le menu aussi bien les avatars des transports en commun (de la diligence au chemin de fer) que l'épopée du bétail, le grand essaimage des bêtes à cornes du Texas vers le Nord. Le fil de fer barbelé et l'éolienne, dont l'invention marque la fin du règne de l'éleveur et la toute-puissance du fermier qui lui succède, ce qui a modifié en profondeur les structures de la société américaine, font l'objet d'une étude poussée. Jusqu'à des statistiques, qui portent sur les déplacements des troupeaux de "longhorns", dans le Sud-Ouest, entre 1866 et 1880. Un livre passionnant, le western sur sa table, l'Ouest lointain (far-west) à portée de la main, et l'on voudrait que le livre, comme enfant le conte de fées, ne se terminât jamais..." (Yves Berger, Le Monde, 6 sept. 1967) — "... Seul Jean-Louis Rieupeyrout est alors parvenu à se forger une réputation d’historien de l’Ouest. Professeur de français dans l’enseignement secondaire, il est d’abord auteur d’études sur le western et de matériel pédagogique sur question dans les années 1950, avant de livrer une synthèse d’Histoire du Far West chez Tchou en 1967. Rieupeyrout s’impose alors, auprès du grand public et au fil de ses ouvrages successifs, comme le spécialiste de l’Ouest et des Indiens jusqu’aux années 1990. Son rôle de vulgarisateur est essentiel." (Tangi Villerbu, “Écrire l’histoire de l’Ouest américain en France, 1917-1969”, 2010)

Un village pour aliénés tranquilles.

Fayard, 2019, in-8°, 311 pp, 18 photos, 3 fac-similés, une carte, notes, sources, broché, couv. illustrée, bon état

A la fin du XIXe siècle, face à la faillite de l'asile où l'on retient, plus qu'on soigne, les "aliénés" dans des établissements surpeuplés, des psychiatres réfléchissent à une solution alternative. Pourquoi ne pas faire sortir de ces hôpitaux les "incurables tranquilles" en les installant, contre rétribution, dans des familles, à la campagne ? Le conseil général de la Seine décide, en 1891, de tenter l'expérience. Un an plus tard, la petite ville de Dun-sur-Auron, dans le Cher, est choisie pour accueillir, "à titre d'essai" , la première "colonie familiale pour aliénés" en France. L'essai est si concluant que le nombre de familles prêtes à héberger des patients augmente de façon exponentielle. En 1913, la colonie de Dun compte plus de 1.000 malades mentaux pour environ 4.000 habitants. Appelé aujourd'hui "Accueil familial thérapeutique" , ce mode de soins existe toujours à Dun, même si les patients y sont moins nombreux qu'autrefois. En s'appuyant sur les archives hospitalières et sur des témoignages de patients, de familles d'accueil, de villageois, Juliette Rigondet raconte l'histoire de ce lieu à part dans la psychiatrie française et reconstitue l'existence de ces hommes et de ces femmes qui ont fait partie, jusqu'à leur mort, de la vie quotidienne des Dunois. Elle nourrit ainsi la réflexion sur ce que notre société fait des "fous" et de l'Autre.

Verlaine.

P., Albert Messein, s.d. (1923), in-12, 544 pp, broché, qqs rares annotations stylo, état correct

La Révolution industrielle, 1780-1880.

Seuil, 1971, in-12, 248 pp, 18 tableaux, chronologie, biblio, broché, soulignures stylo sur 27 pp, bon état (Coll. Points Histoire). Edition originale, ex. du SP, envoi a.s. à l'historien Ernest Labrousse : « A notre maître E. Labrousse, cet essai de “synthèse”. En très respectueux hommage »

Quand commence la révolution industrielle ? L'expression de « révolution industrielle » est-elle propre à décrire son objet : faut-il lui préférer le terme anglais de take off ?, ou celui, plus général et plus synthétique, de « croissance » ? Quelles conditions président à son démarrage et à son expansion ? Quelles en sont les conséquences - sociales, culturelles, psychologiques, humaines en un mot ? Ouvre-t-elle le fossé entre les nations dominantes et les nations «prolétaires» ? Où en est aujourd'hui la réflexion des historiens sur cette formidable mutation du travail de l'homme ? Ce sont là quelques-unes des questions auxquelles répond ce livre devenu un classique.

Voyage à la découverte dans l'Afrique Australe.

P., Librairie d'éducation laïque, s.d. (1880), in-12, 156 pp, 12 illustrations (dont 6 à pleine page) et une carte dessinées par E. René Ménard, reliure demi-basane brune, dos lisse avec titres, faux-nerfs à froid pointillés et doubles filets dorés (rel. de l'époque), dos et plats lég. frottés, fer doré au 1er plat, bon état

Write to the booksellers

Write to the booksellers