Pages d'Histoire - Librairie Clio

8, rue Bréa

75006 Paris

France

E-mail : clio.histoire@free.fr

Phone number : 01 43 54 43 61-

Century

18th (7)

19th (131)

20th (1326)

21st (116)

-

Syndicate

ILAB (1586)

SLAM (1586)

Drancy. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1898, gr. in-8°, 67 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, broché, bon état (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

Dugny. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1896, gr. in-8°, 61 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, broché, état correct (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

Epinay. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1896, gr. in-8°, 71 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, broché, bon état (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

Les faits historiques ; Les modifications administratives et territoriales ; Les annales administratives. La liste des maires ;Les édifices publics. Les renseignements administratifs couvrent la topographie, la démographie, les finances, les services publics, des renseignements divers...

Les Lilas. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1900, gr. in-8°, 108 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, une planche d'armoirie, biblio, broché, bon état (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

L'Ile-Saint-Denis. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1900, gr. in-8°, 71 pp, 2 tableaux et 2 cartes dépliantes hors texte, broché, bon état (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

Malakoff. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1901, gr. in-8°, 102 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, broché, dos abîmé recollé, bon état (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

Vanves. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1901, gr. in-8°, 106 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, broché, dos abîmé recollé, état correct (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

Villetaneuse. Notice historique et renseignements administratifs.

Montévrain, Imprimerie typographique de l'École d'Alembert, 1896, gr. in-8°, 62 pp, 2 tableaux et 2 cartes hors texte, broché, bon état (Coll. Etat des communes à la fin du XIXe siècle)

La Résistance au fil du Var, en remontant le fleuve de Nice aux Entraunes.

Nice, Editions Serre, 2003 gr. in-8°, 119 pp, 109 illustrations et photos en noir et en couleurs, 6 cartes, notes bibliographiques, reliure souple illustrée de l'éditeur, bon état

L’abbaye de Lagrasse, entre Renaissance et réforme mauriste (1501-1792) : les trois derniers siècles d'une abbaye bénédictine. (Thèse).

Mayrac, Chez l’auteur, 2014, gr. in-8°, 317 pp, 30 photos en couleurs sur 6 pp, plans, annexes, sources et biblio, glossaire, index, broché, couv. illustrée, bon état

On pensait tout connaître de l'abbaye de Lagrasse, en particulier son histoire médiévale. Mais le travail de l'historienne Bénédicte Bousquet, docteur en histoire, porte à notre connaissance sur un monde jusqu'ici peu connu, celui des moines bénédictins des XVIe-XVIIIe siècles. Elle fait tomber un certain nombre d'idées reçues. Son livre fait apparaître un monde complexe et fascinant tiraillé entre conservatisme et modernisme, entre immobilisme et réforme. On découvre une abbaye de Lagrasse partagée entre deux communautés, la première incarnée par les religieux anciens, héritiers des moines du Moyen Age qui demeurent les occupants de l'abbaye jusqu'au XVIIe siècle et une seconde représentée par les religieux mauristes qui viennent à Lagrasse réformer l'abbaye à partir de 1663. Les deux communautés avec chacune leur cohérence, leurs particularités et leurs limites vont violemment s'affronter pour le contrôle de l'abbaye. Bénédicte Bousquet nous propose ici une vaste fresque historique nous plongeant dans le quotidien d'une abbaye bénédictine partagée entre deux idéaux monastiques. Se faisant, elle le voile pour la première fois sur les faits marquants de son histoire entre le XVIe et le XVIIIe siècles.

Enquête sur les commodités du Rouergue en 1552. Procès avec l'Agenais, le Quercy et le Périgord.

Toulouse, Privat, 1969, gr. in-8°, 265 pp, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Le texte édité par notre confrère Jacques Bousquet est d'un intérêt capital pour la connaissance du Rouergue au XVIe siècle. Il s'agit d'une enquête sur la richesse de cette province, nécessitée par des raisons fiscales ; les 4 provinces du Rouergue, du Périgord, du Quercy et de l'Agenais étant grevées d'impositions selon un chiffre global fixé par le Roi, chacune cherche à prouver qu'elle est surchargée par rapport aux autres. Les résultats ont été consignés dans un procès-verbal de visites qui correspond à des tournées réellement faites dans le pays avec le souci de chiffrer la production et les revenus ; dix témoins ont rectifié ou complété cette enquête ; fort habilement, l'éditeur a présenté leurs déclarations sur la même page que l'enquête, mais seulement lorsqu'elles apportaient quelque chose de nouveau. Cette enquête publiée avec beaucoup de soin et munie d'excellents index est précédée d'une copieuse introduction de plus de 120 pages. Les résultats y sont rassemblés et commentés dans un ordre méthodique et la situation du XVIe siècle est comparée, grâce à un rapport de 1699 et à une enquête de 1780, à celle des deux siècles qui vont suivre. Au milieu du XVIe siècle le Rouergue semble à un sommet de sa prospérité due essentiellement à l'essor de l'élevage, à l'exploitation des mines et à la vitalité commerciale. Villefranche en est le chef lieu administratif et la capitale marchande, Rodez la métropole religieuse, mais l'abondance des foires et marchés souligne la vitalité des petites villes. A une époque où la quasi totalité des transports se font encore à dos de mulets, le Rouergue est fort bien situé et traversé notamment par les grands axes Lyon-Toulouse et Marseille-La Rochelle ; le développement du roulage aboutit à l'anémie de la province au XVIIe siècle, les routes construites sous l'Ancien Régime contournant les régions montagneuses. Pour l'histoire sociale, l'intérêt de cette enquête est aussi considérable, car on y trouve des évaluations sur les revenus des seigneuries laïques et ecclésiastiques, et également des estimations des fortunes de quelques bourgeois et même de riches paysans. Ce sont là des renseignements d'ensemble très précieux et rares pour cette époque. L'auteur souligne aussi à cette occasion le rôle de mécénat du cardinal d'Armagnac évêque de Rodez, et de riches familles. En conclusion il s'interroge sur les causes du déclin du Rouergue entre le XVIe siècle et la fin de l'Ancien Régime : la grande crise de 1557-1559, les épidémies et les guerres de religion, les détournements de circulation, la centralisation qui attira nobles et prélats à la cour de Versailles. Ainsi cet ouvrage est non seulement une parfaite publication d'un document très riche pour la connaissance du Rouergue au XVIe siècle, mais aussi un essai d'explication sur l'évolution économique et sociale de ce pays depuis cette époque." (Édouard Baratier, Gazette des archives, 1970)

Histoire de Reims depuis les origines jusqu'à nos jours, d'après un Cours préparé et donné à Reims de 1911 à 1914 revu, annoté, complété et illustré de nombreux plans, cartes, portraits, dessins et gravures.

Reims, Matot-Braine, 1933, 2 tomes en 3 vol. gr. in-8°, xx-510 et 969 pp, une photo de Georges Boussinesq et 2 vues de Reims au XVIIe et XIXe siècles en frontispices, 500 gravures, portraits, dessins, cartes et plans, index, reliures demi-percaline tabac, dos lisses avec titres dorés (rel. de l'époque), bon état

Complet : Tome I : Reims ancien, des temps préhistoriques à la mort d'Henri IV. Tome II, première et seconde parties : Reims moderne, de 1610 à 1914.

Histoire de Monéteau.

Auxerre, Imp. Moderne, 1983, in-8° à l'italienne, 91 pp, texte sur 2 colonnes, 24 pl. de photos imprimées en sépia (44 cartes postales anciennes) et un plan de Monéteau en 1894 dépliant hors texte, pièces justificatives, broché, couv. illustrée, bon état, envoi a.s. de François Babay

Réédition du texte de 1897 de l'abbé Henri Bouvier, curé de Monéteau, commune rurale proche d'Auxerre, de 1892 à 1898, et membre de plusieurs sociétés savantes, augmenté d'un chapitre sur Monéteau au XXe siècle par François Babay, maire de Monéteau de 1965 à 1995.

Évocation du vieux Marseille.

Editions de Minuit, 1985, in-8°, 445 pp, nouvelle édition, 34 gravures sur 20 pl. hors texte, 25 plans, index, broché, couv. illustrée, bon état

L'histoire des quartiers de la cité phocéenne et de leurs monuments, des origines au milieu du XIXe siècle, par le conservateur de la Bibliothèque municipale de Marseille (1894-1967), secrétaire perpétuel de l'Académie de Marseille depuis 1956. Histoire de Marseille ; sur les bords du Lacydon ; les quartiers détruits du vieux Marseille ; du clocher des Accoules à la place de Lenche ; de la place de Lenche à la Major par la ville haute et la Vieille Charité ; le quartier des Grands-Carmes ; la Canebière ; du cours Belsunce au cours du Chapitre et à l'Eglise des Chartreux ; de la place d'Aix au Lazaret et à la place d'Arenc ; le quartier construit à l'emplacement de l'Arsenal des galères ; le Quartier Paradis, Saint-Ferreol ; de la préfecture à la colline Puget ; autour du chemin de Rome ; de la place de Rome au château Borely ; le quartier de la Plaine ; Notre-Dame de la Garde ; le terroir marseillais. — "Une véritable somme, quartier par quartier, rue par rue, sur l'histoire marseillaise, des fondateurs phocéens à la destruction du secteur ancien du Vieux-Port en 1943." (Le Monde)

Les trompettes d'écorce ou mon passé simple. Souvenirs.

Editions La Bruyère, 1982, pt in-8°, 160 pp, 9 illustrations à pleine page de R. Reille, broché, couv. illustrée, bon état

Maurice Brajon est né à Langlade, Lozère, en 1910, dans une famille pauvre. Ainsi que ses frères et soeurs, à six ou sept ans, il gagnait sa vie comme petit berger... Loué pendant sept ans, vivant nuit et jour avec ses moutons et son chien, dans de petites fermes, avec des maîtres pas toujours bons, il raconte ses souvenirs...

Le Lieu de naissance du premier président La Vacquerie et son rôle politique à Arras, avec une note sur la famille Tauvé, dit de La Vacquerie.

Douai, Lucien Crépin, 1885, gr. in-8°, 36 pp, une pl. de fac-similé hors texte, broché, bon état. Tiré à 35 ex. numérotés sur papier vergé seulement, envoi a.s.

Un équilibre dans la tension : économie et société Franc-comtoises traditionnelles (1789-1870).

Toulouse, Privat, s.d. (1977), gr. in-8°, 57 pp, paginé 351-407, biblio, broché, bon état. Tiré à part extrait de l' "Histoire de la Franche-Comté", envoi a.s. à Philippe Vigier

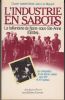

L'industrie en sabots. La taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne (Doubs). Les conquêtes d'une ferme-atelier aux XIXe et XXe siècles.

P., J.-J. Pauvert aux Editions Garnier, 1982, gr. in-8°, 278 pp, préface de Louis Bergeron, 16 pl. de photos en couleurs hors texte, 72 photos, dessins et fac-similés dans le texte, 28 cartes et graphiques, sources, biblio, broché, couv. illustrée, bon état

"Au milieu du XIXe siècle, entre 1848 et 1853, le capitalisme fait brusquement irruption dans le petit village comtois de Nans-sous-Sainte-Anne, dans le Doubs. Il a le visage de Théodore Amet, négociant et banquier de Besançon lié aux nouvelles organisations de crédit qui se constituent alors, et la forme d'une société par actions destinée à mettre en valeur les équipements artisanaux locaux : moulins, forges, faïencerie, taillanderie. Un ambitieux projet de développement du potentiel artisanal, soutenu par les techniciens et représentants de l'administration, financé par les capitaux locaux et la banque, semble devoir faire surgir la grande, industrie des ateliers artisanaux du village (l'usine projetée emploiera une centaine d'ouvriers). Mais, en 1853, la faillite du banquier Amet sonne le glas de ces projets : le démarrage industriel n'aura pas lieu. Au contraire, l'artisanat rural va croître à Nans jusqu'au-delà du milieu du XXe siècle. C'est donc l'histoire du « dynamisme séculaire [...] d'un artisanat rural » épanoui en « proto-industrialisation » qu'analyse le livre de Cl. I. Brelot et J.-L. Mayaud. (...) Il semble bien que l'originalité de la Franche-Comté réside en ce que, mis à part le pays de Montbéliard et le territoire de Belfort où s'est installée une industrie concentrée et urbanisée, les formes de la proto-industrialisation ont conservé un dynamisme conquérant durant tout le XIXe siècle et ont survécu tardivement au XXe siècle..." (Pierre Goujon, Etudes rurales, 1984) — "Cette étude de cas s'attache à faire ressortir les particularités de l'évolution de l'une de ces nombreuses petites entreprises rurales nichées dans ces «vallées industrielles» qui jalonnent la Franche-Comté. L'histoire des entreprises a négligé les ateliers ruraux et leur rôle dans le processus d'industrialisation et ce beau travail, fruit d'une vaste collaboration, comble une lacune de taille en mettant en évidence les étapes et les moyens de ce lent passage de l'atelier artisanal à l'usine proto-industrielle. Dans sa préface, Louis Bergeron souligne l'apport de ce travail à la thèse de la proto-industrialisation triomphante en Franche-Comté au XIXe siècle, de ce «modèle conquérant de la ferme-atelier» qui s'est révélé mieux adapté aux conditions locales du développement que la grande industrie capitaliste. La première partie présente la lente insertion locale de la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne de la fin du XVIIIe siecle à 1880 et le rôle déterminant des forces hydrauliques, des ressources forestières et de la migration professionnelle d'ouvriers spécialisés. Les conditions du développement de la ferme-atelier sont analysées en détail d'autant plus qu'elles vont de pair avec la dérive des grands projets capitalistes relatifs à la region. La réussite de l'atelier familial atteste ainsi clairement le dynamisme de la proto-industrialisation. La seconde partie traite du succès et de l'essor de la taillanderie de 1880 à 1914 au prix de nombreuses améliorations touchant tous les domaines techniques, l'organisation du travail et surtout une profonde transformation des méthodes commerciales, dont la réussite se mesure à la conquête de nouveaux marchés, qui absorbe une production en pleine croissance. Entre 1900 et 1914, la taillanderie de Nans-sous-Sainte-Anne livre annuellement 20 000 faux et 10 000 outils taillants, soit le vingtième de la production française. Le réseau commercial dépasse largement le cadre régional pour s'étendre aux départements voisins. La troisième partie, de loin la plus originale vu l'absence traditionnelle de sources en la matière, aborde avec une rare maîtrise l'anthropologie patronale et ouvrière. Les petits patrons omniprésents sont bien campés comme est finement dessinée la trame de toutes leurs activités économiques, sociales et politiques. Utilisant les méthodes récentes de la biographie sociale collective, C.-I. Brelot et J.-L. Mayaud brossent un tableau saisissant de l'insertion d'un milieu proprement ouvrier dans une société villageoise. L'évolution des effectifs, l'origine et les conditions de recrutement, le travail quotidien, les qualifications, la hiérarchie des salaires et la mobilité de la main d'oeuvre sont successivement examinés avec des précisions remarquables. La typologie ouvrière qui se dégage de ces longues et patientes enquêtes personnelles pourra servir de modèle. La IVe partie couvre la période de 1914 à 1967. La rupture de la Première Guerre mondiale est nette, la taillanderie voit sa production réduite de moitié et les trois frères adoptent une politique malthusienne. La crise du début des années vingt, aggravée par la sécheresse qui tarit les sources d'énergie, fige l'entreprise dans une politique défensive, les perspectives s'assombrissent et l'insecurité déroute les patrons. Les lois sociales du Front populaire suivies par le cataclysme de la Seconde Guerre mondiale vont accentuer le déclin de la taillanderie minée par des circonstances familiales : « l'amenuisement de la famille Philibert à la quatrième génération est peut-être la cause essentielle de la disparition de l'entreprise ... l'impossibilité d'une relève avait rendu inutile le dynamisme des générations antérieures ». Cette superbe monographie sort largement du cadre franc-comtois en rejoignant les perspectives économiques et sociales de l'histoire régionale et celles de l'histoire nationale, parties à la découverte de toutes ces activités artisanales rurales dispersées au fil de l'eau. Ces nouvelles recherches sur le terrain sont appelées à nuancer considérablement l'imagerie traditionnelle des grandes usines urbaines en réhabilitant le rôle de ces innombrables petites et moyennes entreprises. L'ouvrage est truffé de cartes, graphiques, croquis, tableaux statistiques et autres plans. L'inconographie, comptant de nombreuses photographies en couleur, est soigneusement commentée, ce qui permet au lecteur de se familiariser avec un domaine, une région et un métier. Ce beau livre pourrait inspirer tous les chercheurs qui oeuvrent dans l'un ou l'autre domaine du patrimoine industriel." (François Jéquier, Revue suisse d'histoire, 1984)

Documents pour servir l'histoire de Grigny-en-Lyonnais des origines à 1789.

Grigny, Œuvre municipale pour l’enfance et la jeunesse, 1980, in-8°, 383 pp, nombreux documents et photos dans le texte, broché, couv. illustrée, bon état

Décret de l'Assemblée nationale au sujet de la Chambre des Vacations du Parlement de Rennes du 11 janvier 1790.

P., Imprimerie nationale, 1790, in-12, 2 pp, reliure demi-maroquin ocre, dos lisse orné de motifs dorés, titres dorés, bel exemplaire très finement relié

Décret de l'Assemblée nationale au sujet de la Chambre des Vacations du Parlement de Rennes du 11 janvier 1790.

P., de l'Imprimerie Nationale, 1790, in-12, 2 pp, reliure demi-maroquin ocre, dos lisse orné de motifs dorés, bel exemplaire très finement relié

La Bretagne en compagnie de Balzac, Barrès, Le Braz, Briand, Châteaubriand, Lamennais, Michelet, E. Reclus, Renan, Stendhal, etc.

Arts et métiers graphiques, s.d. (1934), in-4°, 64 pp, nombreuses photos, cartes, dos abîmé

L'écrit, instrument de communication. Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne - 1485-1985, Cinquième centenaire de l'introduction de l'Imprimerie en Bretagne.

Rennes, Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 1985, gr. in-8°, 628 pp, illustrations, broché, bon état (Mémoires de la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne, 62)

"La Bretagne des cinq derniers siècles ne fut pas un « désert du livre ». C'est ce que s'attachent à souligner, entre autres, les vingt-six contributions historiques et la vaste chronique des bibliothèques bretonnes du volume consacré par la Société d'histoire et d'archéologie de Bretagne au demi-millénaire de l'introduction de l'imprimerie en Bretagne. Avant même l'apparition de la typographie, la province déjà fait place à l'écrit : des scriptoria monastiques, dont l'activité reste cependant difficile à cerner, y fonctionnent dès le haut Moyen Age (H. Guillotel) ; il est attesté dès la fin du XIVe siècle que les ducs de Bretagne sont aptes, non seulement à lire, à écrire et à signer, mais aussi à favoriser le développement des métiers du manuscrit puis de l'imprimé (M. Jones). Implantée de bonne heure à Brehan-Loudéac, l'imprimerie a peine toutefois à s'acclimater définitivement en Bretagne. Passé le temps des pionniers et des mécènes nobiliaires ou monastiques, le marché impose sa loi et toute une province se trouve marginalisée pour plusieurs siècles. L'analyse et l'explication de ce phénomène d'ensemble sont donc au centre des réflexions. Ainsi M. Simonin, tirant « Les leçons de Brehan » (p. 99-110), propose à juste titre de recentrer la recherche sur la « face inconnue de la Gallia typographica », à savoir la librairie et ses réseaux, « l'histoire de la pénétration du livre » plus que de sa production locale. J. Quéniart, à partir des résultats fort médiocres de l'alphabétisation bretonne, tente de cerner, en amont, la persistance d'une culture orale péninsulaire fortement enracinée et le poids de la langue bretonne, et, en aval, les « limites de la clientèle », le sous-développement typographique et la dépendance vis-à-vis des libraires normands et parisiens (« Livre et lecture en Bretagne », p. 287-300). Confirmant ces analyses, des articles plus circonstanciés font la démonstration d'une implantation typographique fragile, nettement tributaire des marchés monopolistes et de l'activité institutionnelle (Rennes, seul foyer stable, est le siège du parlement de Bretagne, dont l'exil, en 1675-1689, est une véritable catastrophe provinciale), de l'immigration des talents (parmi les plus grandes dynasties d'imprimeurs bretons, les Doublet sont originaires de Coutances, les Vatar probablement d'Auxonne, via Tours et Angers, et les Hovius des Pays-Bas), et menacée quotidiennement par la concurrence de diffuseurs ambulants, voire clandestins (A.-J. Lemaître, « Diffusion du livre et publications clandestines », p. 313-328). A ces caractéristiques de l'Ancien Régime, il semble bien que la Révolution et le début du XIXe siècle n'aient pas apporté de progrès immédiats. Le cas de Rennes (J. Gury, « Lire à Rennes de Louis XVI à Louis-Philippe », p. 395-405), laisse même apparaître les indices d'une régression... Il n'en reste pas moins qu'échappant au strict point de vue comparatiste qui la cantonne dans son image de province retardataire de notre hexagone, la Bretagne a développé une forme originale et parallèle d'échanges culturels. La langue bretonne, copieusement raillée par Voltaire, n'en est pas moins restée le fondement vivant de la culture orale locale ; elle a joué aussi un rôle majeur dans l'alphabétisation populaire, campagnarde notamment, et cela dès l'expansion de la Réforme catholique dans la province..." (Jean-Dominique Mellot, Bibliothèque de l'école des chartes, 1991)

La Fin du Lys. L'Abbaye royale du Lys pendant la Révolution.

Dammarie-les-Lys, Chez l'Auteur, 1946, gr. in-12, viii-137 pp, une planche et un plan dépliant hors texte, broché, bon état

Melun ville royale.

Melun, Syndicat d'Initiative, 1957, in-8°, 180 pp, avant-propos de Marcel Houdet, préface d'André Billy, 19 pl. de gravures et photoset un grand plan dépliant de Melun hors texte, biblio, index, broché, bon état

"L'histoire de cette cité qui vit naître Philippe Auguste. Peu de villes de la même importance ont un passé plus riche. J'ai l'impression qu'il s'en est fallu de fort peu que l'actuel chef-lieu du département de Seine-et-Marne ne devint la capitale de la France. L'analogie de sa destinée et de celle de Paris est assez frappante, de leur configuration géographique aussi. Ah ! si les Capétiens l'avaient voulu ! On a expliqué le développement de Paris par la proximité de ce magnifique grenier à blé qu'est la Brie; mais la Brie est encore plus près de Melun..." (André Billy, préface)

Write to the booksellers

Write to the booksellers