Librairie Camille Sourget

93, Rue de Seine

75006 Paris

France

E-mail : contact@camillesourget.com

Phone number : 01 42 84 16 68Phone number : 06 13 04 40 72

Fax number : 01 42 84 15 54

-

Latest

Last 3 days (3)

Last month (2)

Last week (1)

-

Syndicate

ILAB (218)

SLAM (218)

Pianta delle fabriche esistenti nella Villa Adriana. Piranèse conservé dans ses reliures romaines de l’époque.

Précieuse réunion de quatre ouvrages importants sur l’architecture classique et l’histoire de l’art, tous somptueusement reliés de manière uniforme en veau orné de l’époque. Piranesi, Francesco. Pianta delle fabriche esistenti nella Villa Adriana. (Rome, 1781). - Et: [Monumenti degli Scipioni pubblicati dal cavaliere Francesco Piranesi. Rome: 1785.] [And:] - Peintures de la Sala Borgia, au Vatican. Paris: Piranesi & Leblanc, Rome: Piroli, An II-1803. [Bound with:] - Peintures de la Villa Lante a Rome. Paris: Piranesi & Leblanc, Rome: Piroli, Xn II-1803. Hamilton, G. Schola Italica Picturae … incisae cura et impensis Gavin Hamilton. Rome, 1773. 4 volumes in-folio, veau brun, décor doré, grand losange central brun avec des fleurs stylisées, des têtes d'anges et de lions et une couronne évoquant la couronne papale, large bande en encadrement, de teinte plus sombre, ornée de feuillages et de dessins floraux, de motifs d'urne et de têtes de lions aux angles, dos à nerfs ornés de motifs dorés refaits, tranches dorées. Riche reliure romaine de l'époque. 533 x 360 mm / 530 x 395 mm / 552 x 400 mm / 632 x 460 mm.

[video width="1684" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/07/PIRANESE.mp4"][/video] Précieuse réunion de quatre ouvrages importants sur l’architecture classique et l’histoire de l’art, tous somptueusement reliés de manière uniforme en veau orné de l’époque. L’ensemble comporte trois ouvrages de Francesco Piranèse (1756-1810) et un ouvrage de Gavin Hamilton (1723-1798). L’illustration consiste en 1 plan sur 6 feuilles, 6 gravures, 12 gravures sur 6 feuilles et 16 gravures sur 8 feuilles pour les ouvrages de Piranèse, et 1 titre gravé et 39 planches par Cunego et Volpato pour l’ouvrage de Hamilton.

PLAN DE PARIS, commencé l’année 1734, dessiné et gravé sur les ordres de Messire Michel-Etienne Turgot, Marquis de Sousmons, Seigneur de St-Germain-sur-Eaulne… achevé de graver en 1739. Levé et dessiné par Louis Bretz, gravé par Claude et écrit par Aubin. Le plan de Paris, dessiné et gravé sur les ordres de Turgot, en 1739.

Premier tirage du plus célèbre plan ancien de Paris, dit Plan de Turgot. S.l., 1739. In-folio relié en maroquin rouge, plats ornés d’une roulette fleurdelisée, fleurs-de-lys aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs orné de fleurs de lys de différentes tailles, d’étoiles et de filets dorés, coupes décorées, roulette intérieure fleurdelisée, tranches dorées. Reliure de l’époque. 558 x 443 mm.

Premier tirage du plus célèbre plan ancien de Paris, dit Plan de Turgot. James de Rothschild. 2312 ; Cohen 807. Il se compose d’un plan d’assemblage et de 20 planches gravées à double page (800 x 515 mm) représentant la Capitale, maison par maison, en vue panoramique. « On s’est proposé en faisant graver ce plan de faire voir d’un seul coup d’œil tous les édifices et toutes les rues qu’elle renferme » avertit l’éditeur. « Ce plan à vol d’oiseau, le plus vaste en ce genre qu’on ait entrepris, est connu sous la désignation impropre de ‘Plan de Turgot’. Il se compose (outre le plan d’assemblage) de vingt feuilles qui, réunies, forment cinq rangs. Chaque feuille a d’encadrement 79 centim. De largeur sur 50 de hauteur. Les vingt feuilles réunies forment donc un carré d’environ 316 centim. Sur 245, non compris la marge. Cette surface embarrasserait plus d’un amateur parisien, trop étroitement logé pour en garnir son cabinet. Le titre gravé se trouve au bas des feuilles 18 et 19, au milieu d’un cartouche de forme très contournée, entouré de volutes et surmonté de la figure allégorique de la ville de Paris appuyée sur son blason. Ce plan forme, le plus souvent, un atlas grand in-folio ; chaque feuille, tirée sur un papier fort, est pliée en deux et collée sur onglet. Il paraitrait que la plupart des exemplaires furent reliés dans le temps avec plus ou moins de luxe, pour être distribués gratuitement, sans doute, à tous les personnages éminents ; toutes les reliures, en mouton ou en maroquin du Levant, sont ornées au centre des armes de Paris. Il y a des exemplaires tirés sur grandes marges. Ce plan termine la série des plans à vol d’oiseau, et si, passé cette époque, on en voit paraitre encore quelques-uns de ce genre, ce sont des plans plus anciens, copiés ou rajeunis. Louis Bretez, qui le dessina vers 1734, dérogea à l’usage généralement admis d’orienter les cartes selon la méridienne, parce que, voulant donner de Paris une image en élévation, il dut, à l’exemple des anciens géographes, préférer un système qui permît de voir de face les portails de nos anciennes églises, si nombreuses ncore, églises qui, pour la plupart, avaient leur façade tournée vers l’occident. Il est à regretter que le plan, tel qu’il a été conçu, n’ait pas une date antérieure d’au moins un siècle. Il eût été, à raison de sa dimension, d’un bien haut intérêt pour les archéologues d’aujourd’hui. Le dessin ordonné par Turgot était achevé en 1734 ; il représente donc l’état de Paris à cette époque. Claude Lucas, qui le grava, est le même sans doute qui travailla aux plans des quartiers de La Caille, 1714, ou peut-être son fils. Le choix qu’on fit du genre à vol d’oiseau dut entrainer des frais immenses… L’image de Paris qu’il représente offre encore, je le répète, beaucoup d’attraits et de documents à l’archéologie. Le petit nombre de vieux édifices qui ont survécu disaparaît, de nos jours, si rapidement, ou subit de si étranges métamorphoses sous le hideux masque du replâtrage, que la Paris de Turgot, en proie à nos mille projets d’alignements et d’agrandissements, devra bientôt s’appeler à son tour le ‘vieux Paris’ […]. (A. Bonnardot, Etudes archéologiques sur les anciens plans de Paris, pp. 199-203). Ces planches, d’une gravure remarquable, montrent d’une façon très vivante la disposition ancienne, en perspective, des sites, des demeures et des monuments parisiens. Exemplaire imprimé sur papier fort, orné de brillantes épreuves, revêtu d’une reliure de Padeloup aux armes de la ville de Paris. Le titre est gravé au centre d’un assemblage de deux planches (1600 x 540 mm).

L’Instruction du Roy, en l'exercice de Monter à Cheval. Par Messire Antoine de Pluvinel, son Soubs-Gouverneur, Conseiller en son Conseil d'Estat, Chambellan ordinaire, & son Escuyer principal... Le célèbre exemplaire Henri Gallice de la « première édition conforme au manuscrit de Pluvinel » de l’Instruction du Roy en l’exercice de monter à cheval.

Exemplaire remarquable riche de 67 planches par le graveur virtuose Crispin de Passe (1564-1637), ami de Pluvinel. A Paris, Michel Nivelle, 1625. In-folio de 1 frontispice gravé sur double-page, (8) ff. préliminaires dont le titre, un portrait de Louis XIII à pleine page, un portrait de Roger de Bellegarde, un portrait de l’auteur, l’extrait du privilège, un portrait de Menou, 207 pp., 62 planches sur double-page. Plein maroquin rouge janséniste, dos à nerfs avec le titre doré, filets or sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées. Reliure signée deThibaron-Joly, vers 1875. 371 x 250 mm.

«Première édition conforme au ms de l’auteur.» (Brunet, suppl.). Elle est fort rare. «Cette édition est, à bien dire, la première de cet ouvrage, puisqu’elle est la première qui ait été faite conformément au manuscrit de l’auteur. On y a inséré aussi les planches originales de Crispian de Pas, avec le frontispice et les deux portraits qui ont été gravés pour le Maneige royal. On y trouve de plus le portrait de Roger de Bellegarde, grand écuyer, et celui de René Menou. Le titre imprimé manque souvent.» (Brunet) – le titre imprimé est ici bien présent. «L’édition de Paris, Pierre Rocolet, 1627, grand in-folio avec un frontispice gravé, daté de 1629, est moins chère.» Un des plus beaux livres existant sur l’art du dressage, dont Pluvinel (1552-1620), premier écuyer du jeune Louis XIII, fut un des plus considérables maîtres. Exemplaire remarquable riche de 67 planches par le graveur virtuose Crispin de Passe (1564‑1637), ami de Pluvinel, soit : le frontispice, 4 portraits, 56 double-planches, et 6 planches de mors, soit deux planches de plus que l’exemplaire de la B.n.F. (Arsenal, FOL-S-1780). «Dans l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale, il y a 65 pl. y compris le frontispice, les portraits et les 6 pl. de mors. Il est très rare de les rencontrer au complet.» (Mennessier de la Lance). Pluvinel (1555-1620) est envoyé tout enfant s'instruire en Italie sous la direction de Pignatelli. Ramené en France en 1572 par Sourdis, premier écuyer de Charles IX, il est nommé premier écuyer du duc d'Anjou, futur Henri III, qui devait le combler d'honneurs, de même que Henri IV, qui le maintient dans ses charges et bénéfices. Lorsque paraît le traité de La Broue, Antoine de Pluvinel fonde une académie à Paris, à l'emplacement de l'actuelle place des Pyramides. Elle est destinée à la jeune noblesse française afin de lui épargner le voyage d'Italie où elle laissait parfois la vie et souvent la fortune et la santé. Outre l'équitation, la danse et les armes, on enseignait aussi les mathématiques, la littérature, la poésie, la peinture et la musique. Obliger le cheval à prendre plaisir à tout ce qu'il fait jusqu'à ce qu'il y aille librement. «C'est à lui qu’on est redevable de l'établissement en France des académies d'équitation. On a de lui le Manége royal, où l'on peut remarquer le défaut et la perfection du cavalier en tous les exercices de cet art, fait et pratiqué en l'instruction du roi (Louis XIII), Paris, in-fol. Cet ouvrage, publié après la mort de l'auteur par J.-D. Peyrol, est orné d'un frontispice gravé du portrait de Louis XIII et de celui de Pluvinel, et de 63 grandes planches gravées par le fameux Crispin de Pas, et représentant, dans les différentes positions du cavalier, les jeunes seigneurs qui fréquentaient alors académie. Cette édition, est très recherchée à cause de la beauté des gravures, quoique l'éditeur ait tronqué le texte d'une manière fâcheuse ; elle a été reproduite en 1624 ; mais cette réimpression, où les planches sont ployées, est moins précieuse. René Menou de Charnizay, ami de Pluvinel, fit reparaître cet ouvrage plus complet, conformément au manuscrit de l'auteur, en 1625, in-folio, sous ce titre : Instruction du roi en l’exercice de monter à cheval, etc. Outre les planches de l'édition précédente, celle-ci contient le portrait de Roger de Bellegarde, grand écuyer, et celui de Menou. C’est cette édition qui a servi de base à toutes les réimpressions qui ont été faites de cet ouvrage, tant en français qu’en allemand.» (Michaud). On attribue à Pluvinel l'invention du « pilier unique » et du « double pilier ». Employé pour le débourrage, le pilier unique autour duquel on enroule la longe remplace l'homme à pied. Il sert à l'apprentissage des voltes rondes sur lesquelles le cheval peut chasser les hanches. Attaché ensuite dans le double pilier le cheval apprend à se mettre sur les hanches puis à former des sauts d'école. L’édition de 1625 fut tirée à petit nombre et se rencontre peu souvent sur le marché. L'illustration, superbe, comprend 56 grands tableaux gravés sur cuivre, d'après les dessins de Crispin de Passe. Très bien dessinées ces planches animées représentent Antoine de Pluvinel enseignant l'art équestre aux grands de la Cour: le roi Louis XIII figure lui-même sur plusieurs gravures, de même que Roger de Bellegarde ou Bellou, le grand Ecuyer du Roi. Tous ces tableaux sont entourés d'encadrements de colonnes et portiques surmontés des armes royales. Certaines des estampes offrent des perspectives intéressantes sur la cité de Paris et sur certains bâtiments du temps, tel le Louvre. Le portrait de Pluvinel est inséré en tête de l'ouvrage. Livre fort rare et très recherché complet. La Librairie Sourget n’avait possédé que la seconde édition de 1627, catalogué et vendue 130000 FF (20000 €) en décembre 1992, il y a 32 ans. Deschamp cite un exemplaire de cette édition de 1625 relié en maroquin de Padeloup «porté au prix extraordinaire de 4450 fr. baron Pichon, et surélevé à 6200 au catalogue du libraire acquéreur.» (Brunet). 6200 F.Or à une époque à laquelle un livre de bibliophilie se négociait à compter de 2 Fr. Or. Provenance célèbre: ex-librisHenri Gallice (1853-1930), héritier et directeur de la maison de champagne Perrier-Jouët ; Stephen Vincent Grancsay (1897-1980), historien, conservateur du département des Armes et Armures du MoMA de New-York. Références: Franken, L’œuvre gravé des Van de Passe (1881), 1360; Nissen, Zoologische Buchillustration, 3201; Mennessier de la Lance, Bibliographie Hippique, II, p. 330.

Poésie libre de Piron, Voltaire, Grécourt, etc. [Suivi de] : Recueil de Poésies diverses de La Fontaine, Piron, Voltaire et Grécourt, etc.- Gaudrioles. Un « unica libre » à l’érotisme affiché d’une saisissante modernité

Paris, 1833.In-18 de: 206 pp., 36 pp., 1 frontispice aquarellé, 7 gravures coloriées, 9 gouaches originales ajoutées, Plein chagrin vert, encadrement de filets dorés et à froid sur les plats, dos à nerfs finement orné, tranches dorées. Reliure de l’époque. 115 x 70 mm.

Édition originale de la plus grande rareté. Rarissime volume d’un érotisme puissant tant au plan du texte que de l’illustration. Gay, Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour, aux femmes, ..., p. 89. Ce volume est si rare que Gay, dans sa Bibliographie des ouvrages relatifs à l’amour le cite, mais ne mentionne aucun exemplaire en main-privée ni en vente publique. «Ce livre renferme en outre un opuscule intitulé: ‘Gaudrioles’, qui a 36 pages. Condamnation insérée au Moniteur du 9 juin 1839» (Gay). Le présent recueil contient 5 contes de La Fontaine : "Le Juge de Mesle, Le Paysan qui avait offensé son seigneur, Le Faiseur d'oreilles, L'Anneau d'Hans Carvel, Le Muletier". Continuellement poursuivi, notamment au XIXe siècle, la destruction de cette édition fut ordonnée par arrêt de la cour d’assises de la Vienne du 12 décembre 1838, inséré au Moniteur du 9 juin 1839. Des gravures destinées à illustrer ce recueil et notamment celles intitulées le Mal d’aventure, Tirliberly, l’Hospitalière, la Puce, la Planche, ont été également condamnées par jugement du tribunal correctionnel de la Seine du 6 mars 1852. Le volume constitue un véritable objet érotique; notre exemplaire est orné d’un titre libre à la date de 1804 peint à la main à l’époque, de 6 gravures libres à pleine page aquarellées à l’époque rehaussées d’un cadre plein or. Le volume fut en outre enrichi de 9 gouaches originales érotiques d’une rare intensité et modernité. Ces illustrations originales furent peintes sur les feuillets blancs reliés au début et à la fin du volume magnifiant celui-ci en un véritable unica érotique ancien. Localisation des exemplaires: 1 seul dans le monde, à la B.n.F.!

Histoire de l’électricité, Traduite de l’Anglois de Joseph Priestley avec des Notes critiques. Ouvrage enrichi de Figures en Taille-Douce. L’Abbé Nollet (1700-1770) était alors « maître de physique des Enfants de France ».

Le superbe exemplaire – en édition originale –relié en maroquin de l’époque aux armes du Comte d’Artois, futur Charles X, alors âgé de 14 ans. Paris, Chez Herissant le fils, 1771. 3 volumes in-12 de: I/ xlvi pp., (1) f. d’errata et d’Avis au relieur, 432 pp.; II/ (2) ff., 531 pp., (1) p. d’errata, 1 planche dépliante hors-texte; III/ (2) ff., 474 pp., (3) ff., 8 planches dépliantes hors-texte. Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, fleurs-de-lys aux angles, armoiries au centre, dos à nerfs ornés de fleurs-de-lys, pièces de titre et de tomaison de maroquin vert, tranches dorées. Reliure de l’époque. 166 x 95 mm.

Edition originale française très appréciée, ornée de neuf planches gravées repliées. Connu pour ses travaux dechimisteet dephysicien, on attribue à Joseph Priestley la découverte de l’oxygènequ’il a isolé dans son étatgazeux. C’est en 1774 que Priestley produisit pour la première fois de l’oxygène. Cependant, en tant que partisan de la théoriephlogistique, il nomma ce nouveau gaz «air déphlogistiqué», et ne se rendit pas compte de l’importance de sa découverte.Carl Wilhelm Scheele, lui aussi partisan duphlogistique, revendiqua la découverte de l’«oxygène», mais il devait revenir au chimiste françaisAntoine Lavoisier, père de la chimie moderne et démystificateur de la théorie duphlogistique, d’identifier le nouveau gaz par son poids spécifique et de donner à l’oxygène son nom. De son vivant, la réputation scientifique de Priestley résulte de sa «découverte» de l’eau gazeuse, de ses traités sur l’électricitéet de ses études sur les différents «airs» (gaz), le plus connu étant celui qu’il baptise «l’air déphlogistiqué» (oxygène). L’Abbé Nollet est parmi les invités des salons littéraires deSceauxet des fêtes desGrandes Nuits de Sceaux, que donne laduchesse du Maine, dans le cercle desChevaliers de la Mouche à Miel, auchâteau de Sceaux. De 1730 à 1732, il est associé aux recherches dusurintendant du Fay, spécialiste de l’électricité, l’un des deux plus grands électriciens du début duXVIIIesiècle avec l’AnglaisStephen Gray. Prenant connaissance des observations de Maimbray en 1747 - expérience princeps d’électroculture, Nollet, qui étudiait alors la capillarité, se décide à étudier l’effet de l’électricité sur la végétation. Nollet, qui, en outre, avait découvert l’osmoseen 1748, se heurte d’abord àThomas-François Dalibard, puis àBenjamin Franklinsur la théorie de l’électricité et surtout sur la paternité de la découverte de l’origine électrique de la foudre. A partir de 1758, il prend le titre et la fonction de maître de physique desEnfants de France, ce qui a pour effet d’installer définitivement la physique expérimentale à la cour de France. Mort le 24 avril 1770, cette «Histoire de l’électricité» publiée quelques mois après sa mort sera l’une de ses toutes dernières œuvres scientifiques. Très bel exemplaire relié en maroquin de l’époque aux armes de Charles Philippe de France, Comte d’Artois, futur Charles X (1757-1836) (avec son rare premier fer: écartelé de France et d’Artois, portant, aux 2 & 3, d’azur semé de fleurs de lys d’or, au lambel de gueules (Olivier, 2540)), alors âgé de 14 ans. De la bibliothèque A. de Grateloup, avec ex-libris manuscrits en pages de garde.

Le diverse et artificiose machine del capitano Agostino Ramelli. Le plus important traité illustré de technique du XVIe siècle

Le grand traité de Ramelli orné de 194 estampes “among the best in technological illustration”. Exemplaire privilégié d’une grande pureté conservé dans sa reliure en maroquin ancien, condition des plus rares. Paris, in casa del autore, 1588. In-folio de (16) ff., 338 ff. 194 planches gravées dont 20 sur double page. Dernière planche légèrement tachée, pâle mouillure dans la marge inférieure des ff. 58 à 63. Plein maroquin rouge, plats ornés d’un décor à la Du Seuil, dos à nerfs orné insolé, coupes décorées, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure de la fin du XVIIe siècle. 320 x 210 mm.

Édition originale de l’important traité illustré d’Augustin Ramelli, l’ingénieur italien du roi Henri III, dédiée à ce monarque. Brunet, IV, 1095 ; Mortimer, French, 452 ; Dibner, Heralds of Science, 173 ; Norman 1777. Le duc d’Anjou, futur Henri III, le sauva en payant sa rançon lorsqu’il fut dangereusement blessé et fait prisonnier au siège de La Rochelle en 1573. Devenu roi, Henri III fixa Ramelli près de lui en le gratifiant d’une pension considérable. Ce traité fondamental de mécanique est ainsi dédié à Henri III et Ramelli exprime toute sa gratitude pour la faveur royale dans sa dédicace. L’auteur se plaint également dans son adresse au lecteur, du piratage de ses dessins publiés à son insu et inutilisés. Pour pallier ces problèmes Ramelli planifia lui-même et supervisa une mise en page rigoureuse destinée à écarter toute mutilation. L’ouvrage fut imprimé aux frais de l’auteur, dans sa propre maison (« In casa del autore »). Ceci explique le caractère artisanal de l’impression et le fait que certains exemplaires privilégiés possèdent quelques estampes montées et collées à l’époque par Ramelli et son équipe d’imprimeurs. Tel est le cas du présent exemplaire, l’un des plus purs et beau passé sur le marché depuis longtemps, avec les gravures I-V et CXXVIII montées à l’époque par Ramelli « In Casa del autore ». « Cet ouvrage, écrit en italien et en français, est rare et recherché » (Brunet). “His machines became part of the common stock of mechanical knowledge and his mechanical treatise remained a primary influence for at least two centuries” (Norman). L’illustration, absolument remarquable, comprend 194 grandes estampes, dont 20 sur double page. D’un intérêt capital dans l’histoire de l’ingénierie, elles décrivent d’extraordinaires machines hydrauliques ou de guerre, représentées en action, telles ces machines destinées à élever l’eau, à traîner de lourdes charges, à lancer des traits et des grenades enflammées, balistes et catapultes. Certaines des gravures représentent également plusieurs machines ingénieuses à usage domestique, telles que la célèbre « roue à livres », des moulins à eau, des fontaines, des automates. On y remarque l’application de l’axe coudé, de la pompe aspirante et foulante, de la vis d’Archimède et de la fontaine de Héron. Y figure même, moins la vapeur, notre bateau à aubes ainsi qu’une scierie mécanique. “The engravings are among the best in technological illustration”. Dibner. Ce bel ouvrage, imprimé en français et en italien, est également illustré d’un titre inséré dans un encadrement architectural grave et d’un portrait de l’auteur par Léonard Gaultier. Toutes ces illustrations sont elles aussi présentées dans des encadrements gravés. Le plus important traité illustré de technique du XVIe siècle. Exemplaire de grande beauté intérieure, très pur, l’un des rarissimes reliés en maroquin ancien orné d’un décor à la Du Seuil au dos quelque peu insolé.

Loggie del Rafaele nel Vaticano. Première édition en reliure uniforme de l’époque.

Le recueil consacré aux réalisations de Raphaël est un témoignage d'un intérêt artistique manifeste de l'harmonie et de l'extraordinaire richesse imaginative de l'artiste dans la décoration des stucs, plafonds et voûtes de la galerie du Vatican. Roma, Pagliarini, 1772-1777. 3 volumes grand in-plano, oblong in plano et éléphant in-plano; demi-maroquin rouge, dos lisses ornés. Reliure de la toute fin du XVIIIe siècle. 680 x 475 mm; 525 x 660 mm; 750 x 660 mm.

[video width="1852" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/07/RAPHAEL1.mp4"][/video] Un recueil somptueux de l’Œuvre de Raphaël. Brunet, IV, 1110. Splendide ouvrage reproduisant les décorations du second étage des Loges du palais du Vatican, que Raphaël (1483-1520) construisit pour le pape Léon X en 1514 et décora en 1518 et 1519 avec ses assistants Giulio Romano et Giovanni da Udine. Publié en trois parties entre 1772 et 1777, c'est la première tentative de montrer tout le schéma décoratif des pilastres et des piliers dans la célèbre "Logge" du Vatican. Un frontispice et 57 grandes planches gravées, certaines dépliantes, dont: - une planche triple dépliante représentant un plan et une coupe (environ 48 x 175 cm), - 4 planches représentant les portes (environ 80 x 48 cm chacune, numérotées A et B), - 28 planches représentant les stucs et grotesques (environ 110 x 48 cm chacune, numérotées I à XIV), - 13 planches représentant les plafonds (environ 71 x 71 cm numérotées I à XIII), - Terza ed ultima parte delle Loggie di Rafaele nel Vaticano, che contiene il compimento degli ornati, e de' bassi-rilievi antichi esistenti nelle Loggie medesime]: 1 titre et 11 (sur 12) planches en deux feuilles chacune représentant les stucs et grotesques (environ 110 x 48 cm chacune). Il s'agit de la troisième partie de cette série, dont les planches présentent les embrasements du Vatican, dessinés par Ludovicus Teseo Taurinensis d'après Raphaël et gravés par Joannes Vaolpato. Les planches sont datées entre 1774 et 1776. Brunet, IV, col. 1110 ; Guilmard, Les Maîtres ornemanistes, 1880, p. 283. Peintre favori de Jules II, Raphaël allait voir sa fortune et sa renommée s'accroître avec l'accession de Léon X au trône pontifical en mars 1513. Le pape fit de Raphaël son conseiller, l'ordonnateur de ses fêtes et lui donna la succession de Bramante dans la direction des travaux de St-Pierre. Promu architecte du Pape en 1514, l’artiste reçut l'ordre de continuer les galeries nommées les Loges, alors à peine commencées. C'est pour les voûtes du portique du deuxième étage qu'il composa en 1519 la célèbre suite de 52 dessins sur des sujets bibliques. Le recueil consacré aux réalisations de Raphaël est un témoignage d'un intérêt artistique manifeste de l'harmonie et de l'extraordinaire richesse imaginative de l'artiste dans la décoration des stucs, plafonds et voûtes de la galerie du Vatican. Précieux recueil d’architecture, rare en demi-maroquin uniforme de l’époque.

RECUEIL DE GOUACHES DU CHÂTEAU DE CHENONCEAU Recueil original gouaché du XVIIIe siècle, provenant du Château de Chenonceau

Le recueil original gouaché provenant du château de Chenonceau conservé dans sa reliure du XVIIIe siècle. S. l. n. d. vers 1770. Grand oblong in-8, vers 1770, demi-maroquin rouge à rabat de l’époque. 210 x 180 mm.

Précieux album composé de feuilles de papier fort dont le recto et le verso sont soit bleutés, soit peints en vert sombre. Sur ce support peint ont été montés à l’époque des personnages, et scènes diverses sur carton découpé et gouaché à l’époque. Constitué à l’époque où la France s’entichait de l’Extrême-Orient, l’album présente nombre de scènes extrême-orientales : danses chinoises, musiciens chinois, mandarins, courtisanes et courtisans de Pékin, guerrier d’Extrême-Orient. Parmi les 96 personnages et scènes découpés et somptueusement gouachés, outre les aristocrates, gentilshommes et bourgeoises du temps, l’on remarque plus particulièrement d’admirables scènes baroques avec fontaines, bosquets et déjeuner sur l’herbe, des comédiens, danseurs, perroquets et perruches diverses, cavaliers, jeux d’enfants, fleurs, oiseaux, village sur fond de paysage, sans omettre une intéressante scène musicale exotique. De tels albums conservés tels que depuis le XVIIIe siècle sont fort rares et celui-ci, dans sa condition de l’époque, portant l’inscription manuscrite ancienne en tête « cet album vient du château de Chenonceaux » est porteur d’un charme et d’une atmosphère particulièrement attrayants, typiquement d’esprit Louis XV.

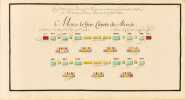

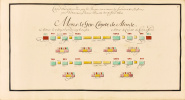

[RECUEIL D'UNIFORMES MILITAIRES]. Précieux recueil orné de 333 planches d’uniformes militaires entièrement aquarellées au pochoir.

Très beau et précieux témoignage sur les uniformes militaires à la veille de la Révolution française. -Tenues des troupes à pied d’après le règlement arrêté par le Roi le 21 Février 1779, d’après Hoffmann dont on a gravé et copié une planche sur papier ancien mises en couleur et expliquées par Gabriel Cottreau, membre de la Sabretache. [Gravé c. 1780] Aquarellé à La Mézière, 1900-1901. -Planches gravées d’après Nicolas Hoffman par Gosselin Exemplaire entièrement colorié par Gabriel Cottreau. [Gravé c. 1780] Aquarellé à La Mézière, 1902-1903. -Les grenadiers de l’Infanterie, Royal Artillerie, les chasseurs à pied et les milices, dans leurs uniformes des ordonnances du 1 octobre 1786 – 17 mars 1788, copiés sur l’histoire généalogique des régiments de France, ouvrage manuscrit orné de planches gouachées et coloriées donnant l’uniforme de chaque régiment présenté au roi Louis XVI par le Comte de la Cour du Pin, ministre de la guerre en 1789, par G. Cottreau sur les indications relevées par Hollander sur le Manuscrit de la collection Balsan. [Gravé c. 1780] Aquarellé à La Mézière, 1905. Soit 3 volumes in-folio de : I/ (1) f. de titre et 118 planches à pleine page numérotées ; II/ 99 planches à pleine page numérotées ; III/ (1) f. de titre manuscrit et 116 planches à pleine page numérotées. Reliés en demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de fleurs-de-lys dorées dans les caissons, non rognés. Reliures de l’époque. 395 x 310 mm.

Superbe recueil réunissant 333 planches d’uniformes militaires en couleurs. Le présent recueil fut composé entre 1900 et 1905 par Gabriel Cottreau, un membre actif de « La Sabretache ». Fondée en 1891 par le peintre Édouard Detaille, "La Sabretache" était à l'origine un musée de l'armée. Cette société française d’études d’Histoire militaire regroupe des amateurs souhaitant conserver la mémoire et sauvegarder les glorieux souvenirs de l'armée française en diffusant le goût et l'étude de l'histoire militaire et en réunissant des objets de collections et des souvenirs militaires. Gabriel Cottreau a réuni en 3 volumes in-folio les gravures des tenues des troupes de toutes les régions françaises à la veille de la Révolution, entre 1779 et 1788, y compris celles de Port-au-Prince, de la Martinique, de la Guadeloupe... Le recueil présente également les uniformes des régiments d’infanterie suisses, irlandais, suédois, italiens, allemands... Chaque gravure est accompagnée d’une légende manuscrite rédigée par Gabriel Cottreau. L’abondante illustration comprend 333 superbes planches à pleine page d’uniformes gravées par Gosselin d’après Nicolas Hoffmann (1740-1832), entièrement aquarellées au pochoir par Gabriel Cottreau entre 1900 et 1905 : grenadiers, chasseurs à pied, milices, canonnier, mineur, ... Très beau et précieux témoignage sur les uniformes militaires à la veille de la Révolution française. Provenance : ex libris « Collection militaire G. Cottreau ».

Desseins, ou Delineations des Batailles et Campements. Faites et formez des Turcs et contre eux, de meme des Puissances Chretiennes de la plupart de l’Europe à Savoir, des Empereurs Romains, et de leurs hauts Allier, du grand Czaar de Moscovie, des Couronnes de l’Angleterre, Dennemarc, Suede, Pologne, Espagne et de la France gagnées ou perdües ou Seleument formez depuis l’an : 1620, jusqu’à 1716. Précieux album manuscrit entièrement aquarellé à la main à l’époque de plans de batailles et de plans des camps des armées.

Album manuscrit illustrant la plupart des grandes offensives européennes du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Dresde, 1716. In-folio oblong. Manuscrit à l’encre et à l’aquarelle comportant un titre calligraphié, un index de 8 pages et 140 plans de batailles et plans des camps des armées (sur 153) illustrant les plus importantes batailles européennes livrées sur une période de presque un siècle. Chaque plan est inséré dans un liseré à l’encre noire. Marge inf. du titre restaurée, qq. taches. Demi-maroquin rouge moderne non rogné. 299 x 570 mm.

Précieux album manuscrit entièrement aquarellé à la main à l’époque de plans de batailles et de plans des camps des armées, illustrant la plupart des grandes batailles européennes du XVIIe et du début du XVIIIe siècle. Ces batailles impliquent des armées dirigées par le roi Gustave II Adolphe de Suède, le roi William III d’Angleterre, le Prince Eugène de Savoie, le Duc de Marlborough et de nombreux autres, y compris la tsarine Catherine Ière de Russie. L’album traite ainsi de la Guerre de Trente ans, des guerres Anglo-néerlandaises, des guerres du Saint Empire Romain et de Venise contre les Turcs Ottomans, de la guerre de succession d’Espagne, etc. Pour chaque plan, le titre donne le lieu et la date de la bataille ou du camp avec les principaux protagonistes. Vient ensuite le nom des commandants, et en général ses principaux officiers. Les positions des troupes sont indiquées de manière graphique, avec des rectangles et des drapeaux de couleur montrant leur allégeance, leur nationalité ou le type de troupe. Les noms des commandants et la nationalité des troupes sont écrits sous leur symbole. L’armée turque, victorieuse à la Bataille de Saint-Gothard Abbey en Hongrie en 1664, comportait ainsi 136 000 hommes en 32 divisions, chacune classée avec son groupe ethnique et le nombre d’hommes. Certains plans montrent aussi des fortifications et la topographie des terres environnantes, avec les rivières, les collines, les arbres… Le compilateur « F.M.P. » est décrit comme étant lieutenant à Dresde. La réalisation de ces plans a dû l’occuper pendant des années et le feuillet de titre est daté de 1716. Un précieux recueil manuscrit d’une grande rareté et d’un intérêt historique majeur, entièrement aquarellé à l’époque, montrant le déroulement des batailles majeures ayant eu lieu en Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles.

REVUE DE LA BIJOUTERIE, JOAILLERIE, ORFEVRERIE Rare revue parisienne consacrée à la bijouterie et à la joaillerie dans les premières années du XXe siècle.

Elle est abondamment illustrée de centaines d’illustrations. Paris, Brockhaus, mai 1903 - avril 1904. In-4 de (2) ff.,436 pp. mal numérotées 336 et 8 feuillets intercalés entre les pages de texte. Parfait état intérieur. Relié en demi-basane brune, dos à nerfs, quelques accrocs sur les coiffes et le dos, coins émoussés. Reliure de l’époque. 259 x 180 mm.

Rare revue consacrée à la bijouterie et à la joaillerie couvrant les années 1903 et 1904, soit 12 numéros de cette revue mensuelle parisienne. «Chaque année de l’existence de la revue, réunie en volume, forme une œuvre unique en son genre pour l’histoire de la Bijouterie-Joaillerie et de l’Orfèvrerie à notre époque; c’est une source considérable, à laquelle viendront puiser des documents et des enseignements tous ceux qui voudront étudier cette manifestation d’un Renouveau dans l’art du bijou, qui s’est affirmée, pour grandir sans discontinuer depuis le commencement de ce vingtième siècle! [...] Nous supposons qu’on a dû comprendre que si nous avons reproduit de préférence les œuvres admirables des chefs d’école, c’était précisément pour mettre sous les yeux des grands fabricants, comme des plus modestes et des plus humbles, des spécimens choisis parmi les meilleures productions de notre temps, des objets caractéristiques, typiques, qui, souvent, ont décidé de la mode et provoqué une orientation nouvelles.» (Préface de la Revue) «Nos fabricants de Paris et de la province nous présentent donc des spécimens de bijoux nouveaux tout à fait intéressants; leur habile facture n’a pas changé, mais ils ont apporté un je ne sais quoi qui les rend plus artistiques, plus agréables aux yeux, plus en harmonie avec les désirs secrets ou avoués de leur féminine clientèle, et qui constitue la mode…» La revue est ornée de centaines d’illustrations, dont nombre de créations de l'époque, toujours très recherchées. Précieux exemplaire de cette revue très recherchée, du plus haut intérêt pour l’histoire du bijou.

Fürstenlust… Parfaite & exacte Representation des Divertissemens de Grands Seigneurs où Parfaite Description des Chasses de toutes sortes des Bêtes. Selon les diverses manières des Chasses, de la Nature des Bêtes,… [six parties] inventées et gravées par Jean-Elias Ridinger. Editions originales de « Fürstenlust », l'oeuvre majeure de Ridinger et de « Contemplatio Ferarum Bestiarum ».

Précieuse suite en état avant les numéros, à grandes marges, en reliure de l’époque. Augsbourg, 1729.In-plano oblong, papier Jésus. Titre-frontispice gravé avec dédicace et 36 estampes en hauteur et en largeur, avec explications en français et en allemand. - [Relié avec] : RIDINGER, Johannes-Elias. Contemplatio Ferarum Bestiarum!Augustae Vind [elicorum], 1736.Grand in-folio oblong. Titre-frontispice en allemand et en latin et 40 estampes gravées sur cuivre.Ensemble 2 ouvrages reliés en 1 volume in-folio oblong, plein veau havane marbré, dos à nerfs orné, tranches jaspées, qq. restaurations anciennes à la reliure. Reliure de l'époque.396 x 475 mm.

Editions originales de Fürstenlust, l’œuvre majeure de Ridinger et de « Contemplatio Ferarum Bestiarum ».I - Fürstenlust, 1729.Références: Huzard, II, n° 5279, Jeanson, 1793 ; Thiébaud, 784; Schwerdt, III, P. 134; Thiennemann, 13-48.Edition originale et premier tirage.« Fine impressions of one of Ridinger's important and highly instructive sets, engraved by himself ».(Schwerdt, III, 134).Précieuse suite en état avant les numéros, à grandes marges, en reliure de l’époque.Titre et légendes des 36 estampes en français et en allemand. Cette suite seule, mais en reliure moderne, fut vendue 66 600 F (environ 10 000 €) il y a plus de 30 ans (Bibliothèque Marcel Jeanson, février 1987, Sotheby's Monaco, n° 493). II- Contemplatio Ferarum Bestiarum! Augustae-Vind, 1736.Thiébaud, 784.Edition originale et premier tirage.Titre-frontispice en allemand et en latin et 40 estampes gravées sur cuivre représentant les animaux de vénerie et de chasse dans de beaux paysages : Biche, Cerfs (11 pl.), Sangliers, laie, marcassins (4 pl.), Daims (2 pl.), Chevreuil, Loup, Lynx, Renard, Ours, Lion, Léopard, etc.Les légendes des planches sont en allemand, en français et en latin. Les descriptions, en vers, qui sont en bas de chaque planche, sont en allemand.Très bel exemplaire à grandes marges conservé dans sa première reliure de l’époque en veau brun décoré.

THE 20-25 H.P. ROLLS-ROYCE. Un catalogue commercial luxueusement édité pour présenter la série 20-25 HP mise en vente par Rolls-Royce en 1931.

L’ouvrage contient 7 illustrations en couleur de voitures Rolls-Royce et de leurs conducteurs. Londres, Rolls-Royce Limited, s.d. [1931]. Grand in-4, 36 pp. avec des illustrations en noir et blanc et 7 illustrations en couleur de voitures Rolls-Royce (avec chauffeurs). Broché, couverture de l'éditeur gris foncé avec lettrage argenté, ruban de soie. Imprimé sur du papier de haute qualité, initiales imprimées en bleu. Une petite tache au dos de la couverture. 313 x 242 mm.

Comme on peut s'y attendre de la part de cette société, il s'agit d'un catalogue commercial luxueusement édité pour présenter la série des 20-25 HP. Le modèle le moins cher est la « Touring Car Four Seats », qui coûte £1848. Le Cabriolet-De-Ville Quatre Sièges coûte £2044. Même Rolls-Royce n'était pas insensible au climat économique qui régnait. Une personne à l'époque a corrigé le prix imprimé du châssis, qui est passé de 1185 £ à 1050 £. L’ouvrage contient 7 illustrations en couleur de voitures Rolls-Royce et de leurs conducteurs. Très bel exemplaire.

Mémoire sur La meilleure manière de faire & de gouverner les Vins de Provence, soit sur l’usage, soit pour leur faire passer les mers. Ouvrage utile à tous les pays de vignoble. Qui a remporté le prix, au jugement de l’Académie de Marseille, en l’année 1770. Edition originale de la plus grande rareté de cet excellent mémoire sur l’art de faire les vins de Provence.

Cette dissertation, sur l’art de faire le vin, est tout entière basée sur les expériences de son auteur ; c’est un vrai manuel pour les propriétaires de vignobles dans le Midi. A Lausanne, et se trouve à Lyon chez L. Rosset et à Paris chez Le Jay, 1772. In-8 de viii pp., 350 pp., (1) f. de table, (1) f. d’errata, 3 planches dépliantes. Pte. mouillure sans gravité en marge sup. Conservé à toutes marges, broché et non rogné. Brochure de l’époque. 217 x 135 mm.

Édition originale de la plus grande rareté de ce mémoire sur l’art de faire les vins de Provence. Simon, Bibliotheca Gastronomica, 1315 (Paris) ; Simon, Vin, 16 ; Dartois, II, 476 (Paris). Inconnu de Vicaire, Bitting, Schraemli. Le présent exemplaire appartient au premier tirage, paru avant que les fautes listées dans l’errata ne soient corrigées. « Cet excellent ouvrage remporta le prix de l’Académie de Marseille en 1770. Outre une étude sur les cépages rouges et blancs implantés en Provence, l’auteur y a ajouté une dissertation sur les moyens employés pour renouveler une vigne, une dissertation sur les usages économiques des différentes parties de la vigne et une dissertation sur les vaisseaux propres à contenir, à perfectionner le vin, et sur les objets qui y ont rapport. François Rozier, né à Lyon en 1734, fut un agronome célèbre. Successivement docteur en théologie, directeur de l’école vétérinaire de Lyon, il fut aussi curé constitutionnel sous la Révolution, et membre d’un grand nombre de Sociétés de botanique. Il mourut en 1793, tué dans son lit par une bombe. Simon 1315 – Lambert 381 – Inconnu de Vicaire, Bitting, Schraemli. » (Oberlé, Les Fastes de Bacchus et de Comus, n°936) « En 1796, l’Académie de Marseille proposa la solution de cette question : ‘Quelle est la meilleure manière de faire et de gouverner les vins de Provence, soit pour l’usage, soit pour les transporter par mer ?’. Rozier concourut ; son Mémoire plein de vues nouvelles et de faits importants fut couronné. Cette dissertation, sur l’art de faire le vin, est tout entière basée sur les expériences de son auteur ; c’est un vrai manuel pour les propriétaires de vignobles dans le Midi. Ce Mémoire, d’abord imprimé dans le recueil des travaux de l’Académie de Marseille, fut ensuite réimprimé en 1772, avec trois dissertations du plus grand intérêt : la première, sur les moyens employés pour renouveler une vigne ; la seconde, sur les usages économiques des différentes parties de al vigne ; et la troisième, sur les vaisseaux propres à contenir, à perfectionner le vin, et sur les objets qui y ont rapport. » (A. de Boissieu, Eloge de l’Abbé Rozier, p. 13) L’illustration se compose de trois planches gravées dépliantes in fine montrant des instruments œnologiques. Ce livre très rare manque à presque toutes les collections et les rares bibliographies qui le citent ne connaissent pour la plupart que le tirage de Paris paru postérieurement sans le feuillet d’errata. Précieux exemplaire conservé tel que paru, à toutes marges, broché et non rogné.

Nouveau cours complet d’agriculture théorique et pratique, contenant la grande et la petite culture, l’économie rurale et domestique, la médecine vétérinaire, etc., ou Dictionnaire raisonné et universel d’agriculture ; Ouvrage rédigé sur le plan de celui de feu l’abbé Rozier, duquel on a conservé les articles dont la bonté a été prouvée par l’expérience ; par les membres de la section d’agriculture de l’institut de France, etc., avec figures en taille-douce. Le somptueux exemplaire de présent imprimé sur grand papier vélin, en maroquin vert de l’époque, aux armes et pièces d’armes de la Duchesse de Berry, épouse du duc de Berry, second fils du futur Charles X.

L’exemplaire de présent imprimé sur grand papier vélin aux armes de la Duchesse de Berry, illustré de nombreuses planches dépliantes A Paris, chez Deterville, libraire et éditeur, rue Hautefeuille, n° 8, 1821-1823. 16 volumes in-8 ornés de 67 planches dépliantes. Plein maroquin vert à grain long, armoiries dorées au centre des plats, roulette dorée et à froid sur les plats, fleurons et fleurs de lys d’angle, dos à nerfs passés richement ornés à l’or et à froid, coupes décorées, roulette dorée intérieure, tranches dorées. Reliures armoriées de l’époque signée de Simier, relieur du roi. 206 x 124 mm.

L’exemplaire de présent imprimé sur grand papier vélin aux armes de la Duchesse de Berry, illustré de nombreuses planches dépliantes. Le titre de « Cours » que Rozier donna à son ouvrage, annonçait qu’il serait distribué méthodiquement. Ce fut un dictionnaire, dont plusieurs articles formaient, il est vrai, des traités complets divisés en sections et en chapitres ; malgré cela, il arrive souvent que le sujet n’est pas épuisé ; l’auteur y revient dans de nouveaux articles ; c’est ainsi qu’après cent onze pages employées à traiter des abeilles, on retrouve encore deux sections sous le titre d’Alvéoles. Il parait que Rozier avait préparé d’avance la plupart de ces traités : quelques-uns lui appartenaient quant au fond ; il en avait tiré beaucoup d’autres des auteurs précédents, seulement par la rédaction il les avait adaptés à son plan ; c’est ainsi qu’il avait fait passer le traité des arbres fruitiers de Duhamel ou plutôt de le Berriais, dans son « Cours ». Il en fit de même des ouvrages de Roger Schabol ; d’autres articles lui furent fournis par ses collaborateurs, parmi lesquels on se contentera de citer Parmentier. C’est donc dans l’art avec lequel Rozier a mis en œuvre les travaux de ses prédécesseurs, que consiste son principal mérite ; il ne parle que très rarement de cet Olivier de Serres qu’il estimait tant. On peut, à l’article Agriculture prendre une idée de ce qu’il voulait faire. Cet article est précédé par un tableau synoptique qui présente tout l’ensemble de son travail. Dans cet article, outre plusieurs idées ingénieuses, on trouve une division de la France agricole partagée en zones caractérisées par leurs principales productions, comme l’olivier, le maïs, la vigne et le blé. Les planches sont exécutées avec soin. Cet ouvrage acquit, dès son apparition, une grande vogue. On ne pouvait disconvenir qu’il ne l’emportât, d’un côté au moins, sur tous les traités généraux publiés jusqu’alors. C’est qu’il s’élevait réellement au niveau des connaissances acquises ; et comme l’agriculture n’est autre chose que l’application de toutes les sciences naturelles, il en est résulté que ce cours est une Encyclopédie rurale, aussi complète qu’il était possible de la faire. Quant à la rédaction, elle fait honneur à l’auteur. Dans ses grands articles, on remarque l’art avec lequel il expose son sujet, l’ordre et la clarté qu’il met dans ses discussions. Son style paraît toujours d’accord avec l’objet qu’il traite : il est en général coulant et facile. Précieux exemplaire de Présent relié en maroquin vert de l’époque aux armes et pièces d’armes de la Duchesse de Berry.

Passio Verbigenae quae nostra Redeptio Christi, nos dvcit ad svmmi tecta paterna poli ... [La Passion du Christ]. L’œuvre gravée originale du peintre de la reine Elisabeth.

12 estampes du XVIe siècle en premier tirage. S.l.n.d. [Antwerp, 1570-1580]. Suite de 12 gravures originales au burin (sur 13 ?) montées sur papier fort en un album in-4. La suite a été reliée sans le feuillet de titre. Vélin ivoire rigide, triple encadrement de filets dorés sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin rouge, coupes décorées, roulette dorée intérieure, tranches rouges. Reliure du XIXe siècle. Dimensions des gravures : 161 x 111 mm. Dimensions des pages : 220 x 156 mm.

Premier tirage des 12 estampes composant cette rare suite de la Passion. Superbe suite gravée par Jan Sadeler (1550-1600) d’après Marcus Geeraerts l’ancien (1530-1590) dans des médaillons ovales, dans laquelle les personnages, d’une extrême finesse d’exécution, sont intégrés dans un décor grotesque foisonnant. Elles sont l’œuvre du peintre de la reine Elisabeth d’Angleterre, Marcus Geeraerts le Vieux, né à Bruges vers 1530. Peintre et graveur, il fut élève de son père, Egbert Gérards, dans la Gilde à Bruges en 1558, puis de Martin de Vos. En 1571 il était peintre de la reine Elisabeth d’Angleterre. Les 12 planches représentent la Cène, la Prière dans le Jardin de Gethsémani, l’Arrestation du Christ, le Christ emmené par les soldats, le Christ devant Pilate, le Christ insulté par les soldats, le Portement de Croix, le Christ déshabillé par les soldats, la Crucifixion, la Descente de la Croix et la mise au tombeau, la Descente aux enfers, la Résurrection. Parmi les 4 exemplaires que nous avons pu localiser dans les collections publiques, ceux conservés à la National Gallery of Art de Washington, au Rijksmuseum d’Amsterdam et à la Bibliothèque centrale de Zurich comportent un titre et 13 planches (la planche supplémentaire représentant la Flagellation du Christ) tandis que celui du British Museum comporte 12 planches. Quant au seul exemplaire passé sur le marché public depuis le début des relevés, il fut vendu comme complet par Christie’s le 29 novembre 1991 (Manhattan College Rare book collection) et comportait un titre et 12 planches. Un chef-d’œuvre de la gravure de la fin du XVIe siècle. Une note manuscrite sur la garde indique « Suite fort rare, épreuves du 1er état ». Références: Hollstein, F W H, Dutch and Flemish etchings, engravings and woodcuts, 87-99; Hollstein, Dutch & Flemish, vol. XXI, S. 114, Nr. 207; Hollstein, Dutch & Flemish, vol. XXII, S. 124, Nr. 207; Hollstein, Dutch & Flemish, vol. VII, S. 102, Nr. 87-99; Thieme-Becker, vol. XIII, M. Geeraerts.

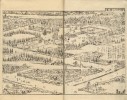

Edo Meisho zue. (= Illustration des sites célèbres de la ville d’Edo). Édition originale de la meilleure description de la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo), la plus grande ville du monde au milieu du XIXe siècle

Édition originale de la meilleure description de la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo) au milieu du XIXe siècle, ornée de plus de 600 gravures sur bois. Précieux exemplaire conservé dans ses élégantes brochures japonaises d’origine. Tokyo, 1834-1836. Tokyo, Suwaraya Ihachi, Tenpo 5- Tenpo 7, [1834-1836].20 volumes in-4 sur papier japonais de riz ou de mûrier. Conservés dans leurs brochures d’origine bleues à motifs gaufrés de branches de pins, pièce de titre sur le plat supérieur de chaque volume, sutures probablement renouvelées. Deux étuis modernes de toile beige. Reliure de l’époque. 258 x 170 mm.

Édition originale de la meilleure description de la ville d’Edo (l’actuelle Tokyo), la plus grande ville du monde au milieu du XIXe siècle. H. Kerlen, Catalogue of Pre-Meiji Japanese Books and Maps in Public Collections in the Netherlands, Amsterdam, 1996, n 224; V. Béranger, Recueils Illustrés des Lieux Célèbres, Ebisu, Tokyo, 2002, pp. 81-113; T. Screech, The Western Scientific Gaze and Popular Imagery in Later Edo Japan, Cambridge Univ. Press, 1996. “Le genre des Meisho-zue nait au Japon a la fin du XVIIIe siècle. Gravures et texte concourent au recensement de l’histoire locale et du patrimoine des villes traversées par les voyageurs. Destinés à vulgariser l’histoire des lieux, à faciliter l’appropriation topographique et intellectuelle de la géographie du pays, ils connurent un large succès.”(V. Béranger, La réception des Meisho-zu dans la France du XIXe siècle.) « Meisho-zue : dénomination des livres illustrés qui décrivent les paysages et présentent l’histoire des lieux célèbres de Kyôto, Edo et quelques provinces. Ils furent publiés vers la fin de l’époque d’Edo. L’origine de ce genre d’ouvrage remonte aux guides des lieux célèbres (meisho-ki) écrits au début de l’époque d’Edo. Si on compare le meisho-zue au meisho-ki, on remarque que les images y sont plus nombreuses et ont plus d’importance que les descriptions verbales. Les illustrations sont réalistes et ont subi l’empreinte de la peinture de genre… Les Meisho Zue les plus connus sont le ‘Yamato Meisho Zue’, ‘l’Ise Sangu Meisho zue’ et ‘l’Edo Meisho zue’ sur Edo (1836). » (Seiichi Iwao, Dictionnaire historique du Japon, II, 115). Pendant 40 ans, trois membres de la famille Saito qui faisaient partie du gouvernement d’Edo, se sont succédé afin de rassembler les informations nécessaires à la description de la capitale shogunale. Les lieux célèbres d’Edo ne voient vraiment le jour qu’après le terrible incendie qui détruisit la ville antérieure en 1657 car après cette date la ville fut entièrement reconstruite. Saitō Yukio Nagaaki (1737–1799) initia le projet en 1791 mais mourut avant de l’avoir terminé. Son beau-fils, Saitō Yukitaka Agatamaro (1772–1818), entreprit de nouvelles recherches dans la région d’Edo et continua son œuvre. Il mourut aussi avant de terminer le projet. Son fils, Saitō Yukinari Gesshin (1804–1878), rédigera le projet final, une géographie humaine très détaillée, qu’il rendra public en 1834. Le succès de l’ouvrage fut considérable et il devint rapidement un best-seller au Japon. Le texte mélange le chinois et le japonais. L’abondante illustration se compose de plus de 600 gravures sur bois, la plupart sur double page, réalisées par Hasegawa Settan (1778-1843). Ce dernier excelle dans l’illustration de temples, ruines, monuments, foires, festivals populaires, la vie des paysans, négociants de saké, théâtres, lieux de divertissements, maisons closes... Les illustrations, très vivantes sont empruntées à la littérature, à des évènements historiques ou légendaires, et à des scènes de mœurs contemporaines. L’une des illustrations du volume 7 montre la grande statue du Buddha Amida dans son environnement de l’époque. Très bel exemplaire de toute pureté conserve dans ses élégantes brochures japonaises d’origine.

La Conjuracion de Catilina y la Guerra de Jugurta. L’un des chefs-d’œuvre du livre illustré du XVIIIe siècle.

Premier tirage de cette célèbre édition illustrée. Madrid, J. Ibarra, 1772. In-folio de (10) ff. dont 1 frontispice et 1 portrait, 395 pp., (1) p., 8 planches hors-texte et 1 carte. Mouillure claire à 2 ff. Maroquin rouge de l’époque, roulette dorée encadrant les plats, dos à nerfs richement orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin vert, roulette dorée sur les coupes, roulette intérieure dorée, doublures de papier moiré bleu, tranches dorées. Reliure de l’époque. 355 x 248 mm.

Premier tirage de cette célèbre édition illustrée, l’un des chefs-d’œuvre de la typographie espagnole et l’un des livres les plus parfaits produits au XVIIIe siècle par un admirateur et ami de Bodoni, Joachim Ibarra, imprimeur du roi Charles III d’Espagne, lui-même imprimeur amateur. The Huth Library, 1294 ; Brunet, V, 91 ; Cohen, 938 ; Palau, XVIII, 425; Updike, Printing types, II, 71-73; Dibdin, II, 387. « Cette édition de la traduction de Salluste, faite par l’Infant Don Gabriel, sous la direction de Fr. Perez Bayer, son précepteur, est regardée avec raison comme un chef-d’œuvre typographique. » Brunet, V, 91. Très belle illustration, entièrement gravée à l’eau-forte ; elle comprend quantité de lettres et lettrines ornées, de nombreuses figures dans le texte, 32 remarquables vignettes ou culs-de-lampe par Fabregat et Ballester ou par Salvador Carmona, d’après M.S. Maëlla, un très beau titre gravé et, hors texte, un portrait de Salluste, une carte d’Afrique gravée par Joan de la Crux, six planches de batailles, de monnaies et d’armures, et deux figures par Salvador Carmona, d’après M.S. Maëlla, l’une en tête de La Conjuracion de Catilina, l’autre en tête de La guerra de Jugurta. « Retiré, après la mort de son protecteur, César, dans la somptueuse villa entourée de jardins qu’il s’était fait construire à Rome, Salluste a consacré son œuvre à la glorification de l’Empereur et à la défense d’une morale politique hautaine ; styliste rigoureux, incisif et hardi, il suit les traces de Thucydide et reste, au sens moderne du terme, le premier historien de Rome. » Cette traduction des deux œuvres de Salluste, La Conjuracion de Catilina et La Guerra de Jugurta, donnée par le frère Perez Bayer, a été attribuée à l’Infant Don Gabriel, dont ce religieux était le précepteur. Le texte original latin est en romain à double colonne au-dessous de la version espagnole en italiques. Cette première édition est la seule renfermant la Dissertation de frère Perez Bayer sur l’alphabet et la langue des Phéniciens. Exemplaire appartenant au tout premier tirage, sur papier filigrané blanc, sans azur avec les figures avant lettre, imprimé pour l’Infant Gabriel et destiné à être distribué dans l’entourage royal. Le présent exemplaire fut ainsi offert par l’Infant Gabriel à la Duchesse de Wharton en 1774 comme l’atteste cette note manuscrite sur le faux-titre : « Ce livre est un présent de Son Altesse Royale l’Infant Don Gabriel de Bourbon à la Duchesse de Wharton, présent si précieux qu’elle gardera à jamais et qu’elle désire être conservé en sa famille par reconnaissance au très illustre Donateur. En l’année 1774. » Miss O’Byrne, fille d’un colonel irlandais exilé en Espagne, et demoiselle d’honneur de la reine d’Espagne, devint la Duchesse de Wharton lorsque le duc de Wharton qui tomba éperdument amoureux d’elle l’épousa en 1729. Il est revêtu d’une élégante reliure de l’époque en maroquin rouge. La dimension du volume (l’un des plus grands répertoriés, hauteur : 355 mm), la richesse de l’illustration, en font l’un des chefs-d’œuvre du livre illustré du XVIIIe siècle. Provenance : Duchesse de Wharton, gouverneur Wybicki (inscription manuscrite en polonais sur le faux-titre expliquant qu’après la prise de Tarragon, où l’armée polonaise fit preuve de bravoure, ce livre fut remis par un des grenadiers du colonel Wiczowi qui l’offrit au gouverneur Wybicki, connu pour les servies qu’il avait rendus à la Pologne).

Sammlung verschiedener Spanischer National-Trachten und Uniformen der Division des Marquis de la Romana

Reference : LCS-18372

Sammlung verschiedener Spanischer National-Trachten und Uniformen der Division des Marquis de la Romana, 1807 und 1808 in Hambourg in Garnison [Les troupes espagnoles en garnison à Hambourg en 1808]. Le superbe exemplaire du Tsar Alexandre Ier.

18 planches en couleurs consacrées aux soldats espagnols en garnison durant les guerres napoléoniennes. S.l.n.d. [Hambourg, vers 1808]. In-folio de (1) f. de titre, 18 planches numérotées gravées sur cuivre. Cachet à froid de C. Suhr au pied de chaque planche. Cartonnage de papier marbré, filet doré encadrant les plats, dos lisse, non rogné. Reliure de l’époque. 369 x 235 mm.

[video width="1280" height="720" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2023/07/SUHR.mp4"][/video] Premier tirage de cette suite complète et fort rare, d’un grand intérêt documentaire: titre et 18 planches gravées sur cuivre et finement coloriées à l’époque à l’aquarelle et à la gouache représentant un ou plusieurs personnages en costumes espagnols, à pieds, à cheval ou en voiture, la plupart dans de très beaux paysages. Colas 2833; Lipperheide 2357. Don Pedro Caro y Sureda (1761-1811), Marquis de La Romana, fut, aux côtés des Anglais, l’un des grands généraux espagnols de la Guerre d’Espagne. En 1807-1808, le Roi d’Espagne, alors allié de Napoléon, envoya les troupes de La Romana en garnison à Hambourg. On les voit représentés ici par Suhr avec femmes, familles, domestiques, ânes et chevaux. A l’été 1808, La Romana les fit passer en Espagne grâce aux Anglais. L'entrevue d'Erfurt réunit l'empereur Napoléon 1er et le tsar de Russie Alexandre 1er. Voulue par Napoléon, elle se tient en Saxe à Erfurt, du 27 septembre au 14 octobre 1808, dans le but de renforcer l'alliance franco-russe conclue l'année précédente lors du traité de Tilsit, signé à la suite de la guerre menée par la Quatrième Coalition. Les armées françaises jusque-là au faîte de leur gloire, ont connu leur premier important revers en Espagne avec la capitulation du général Dupont à Bailén battu par les troupes espagnoles en juillet 1808. Napoléon veut régler lui-même le problème espagnol en emmenant une partie de la grande armée en Espagne, mais craint d'être attaqué à l'Est par l'Autriche qui renforce ses armées. Superbe exemplaire de toute fraîcheur, conservé dans son très élégant cartonnage de l’époque, condition rarissime, provenant de la bibliothèque impériale du Tsar Alexandre 1er avec ex-libris armorié.

Picturesque Tour of the Seine from Paris to the Sea : with Particulars Historical and Descriptive. Illustrated with Twenty-Four Highly Finished and Coloured Engravings, from Drawings by A. Pugin and J. Gendall ; and Accompanied by a Map. La vallée de la Seine à l'aube de la révolution industrielle. Édition originale ornée de 26 estampes en couleurs.

Superbe exemplaire, sans rousseur, l’un des rarissimes connus relié en plein maroquin décoré. London, R. Ackermann, 1821. In-4 de viii pp., (1) f., 177 pp., 24 planches coloriées hors texte, 1 carte. Maroquin rouge à grain long, filets et fleurons dorés ornant les plats, dos à nerfs orné. Reliure anglaise signée de l’époque (vers 1845). 327 x 272 mm.

Premier tirage de l’un des beaux albums sur Paris et la Seine : il est illustré de 24 gravures imprimées en couleurs et rehaussées à l’aquarelle d’après les compositions de Gendall et Pugin. Abbey, Travel, 90; Tooley, n°445; Bobins, Exotic and the Beautiful, II, 548. Gravée par Sutherland et Havell, l’illustration comprend en outre une vignette sur le titre représentant le château de Rosny (propriété de la duchesse de Berry), un grand cul-de-lampe en couleur et une carte coloriée. Vues du Havre, Rouen, Elbeuf, Honfleur, Vernon, Mantes, Saint-Germain, Saint-Cloud, Paris, etc. L'album est dédié au roi Louis XVIII. Les épreuves sont d'un très beau tirage sur papier Whatman dont le filigrane est daté de 1818. L’ouvrage de Sauvan est considéré à juste titre comme le plus beau livre illustré de la Restauration sur la vallée de la Seine de Paris au Havre. Les estampes en couleurs forment de véritables tableaux présentant l'architecture, les paysages et les habitants de cette région avant la révolution industrielle. "The River Seine is well known to form a distinguished feature in the Tour of France, as it winds through and adorns the important province of Normandy, and is the great commercial Channel of the Metropolis of that Kingdom. This River reflects, in its earlier stream, the most striking views of metropolitan grandeur; and, as it proceeds, Nature has been most lavish in beautiful pictures on its banks, and presents, in its course, a succession of objects, whose landscape enrichments are connected with antiquarian circumstances peculiarly interesting to the English Traveller" (prospectus). Superbe exemplaire, sans rousseur, l’un des rarissimes connus relié en plein maroquin décoré.

Opera di M. Bartolomeo Scappi, cvoco secreto di Papa Pio Quinto, divisa in sei libri. Nel primo si contiene il ragionamento che fa l’Autore con Gio suo discepolo. Nel secondo si tratta di diverse vivande di carne, si di quadrupedi, come di volatili. Nel terzo si parla della Statura, e stagione de pesci. Nel quarto si mostrano le liste del presentar le vivande in tavola, cosi di grasso come di magro. Nel quinto si contiene l’ordine di far diverse sorti di paste, & altri lavori. Nel sesto, & ultimo libro si ragiona de convale scenti, & molte altre sorti di vivande per gli infermi […]. Scappi, « Le Michel-Ange de la cuisine ».

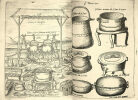

Édition originale de «l’un des plus importants livres illustrés sur la cuisine pendant la Renaissance » (Oberlé) orné de 28 superbes planches en premier tirage. [Venise, Michele Tramezzino, c.1570]. In-4 de (6) ff. y compris le titre, la dédicace et le portrait de l’auteur, 369 ff., (7), 28 planches numérotées gravées sur bois à pleine page. 3 premiers ff. renforcés à la gouttière, marge blanche extérieure du titre renforcée, trou de vers dans la marge intérieure des 15 derniers ff. sans atteinte au texte, deux des planches ont été légèrement rognées et placées tête en bas par le relieur. Relié en demi-veau avec le dos ancien du XVIIIe siècle réutilisé, tranches rouges. 195 x 142 mm.

Rare edition originale du livre de gastronomie illustré le plus intéressant de la renaissance par « Le Michel-Ange de la Cuisine » (Oberlé). Simon, Bibliotheca Gastronomica, 1356; Graesse, Trésor de Livres rares et précieux, 290; Vicaire 771-773;Brunet, V, 180-181;Mortimer, Italian Books, 467; Wellcome 5811 (pour l’édition datée); Oberlé, Les Fastes de Bacchus et de Comus, n°75 (pour l’édition de 1605). Cet ouvrage prodigieux est l’œuvre du cuisinier personnel du pape Pie V. Il est dédié à Matteo Barbini, célèbre cuisinier vénitien. C’est le livre de gastronomie italien le plus détaillé du XVIe siècle. Il s’agit de la première des deux éditions imprimées par Michele Tramezzino, l’autre comportant un colophon daté de 1570 et une collation différente. «Aucun chef du XVIe siècle n’a autant contribué au progrès de l’art culinaire que Bartolomeo Scappi. Ann Willan considère qu’il est à la cuisine ce que Michel-Ange fut à la peinture» (Gernon). «Dans le premier livre, Scappi enseigne à son disciple à connaître les bons produits, leur fraicheur, etc. Le deuxième présente la manière de traiter les viandes et volailles en 231 recettes; le troisième en donne 286 pour accommoder les poissons; le quatrième livre énumère d’abord ce qu’un cuisinier doit emporter s’il voyage avec un prince, puis les types de menus à servir suivant le calendrier; le cinquième livre propose 237 sortes de pâtes; le dernier est consacré aux malades avec 216 façons de potages, soupes, tartes, fruits cuits… Scappi nous apprend qu’il a pratiqué tout cela lorsqu’il était au service du Cardinal Carpi qui fut longtemps malade. C’est le physicien Federigo Donati qui l’aurait encouragé à publier ces recettes dans son ouvrage. A cette époque, seuls les savants se permettaient d’imprimer des traités diététiques. Scappi est certainement le premier cuisinier à l’avoir osé». (Oberlé). «Scappi’s book is one of the most interesting of the sixteenth-century cookery books. The plates are so attractive that copies containing them all are extremely rare; they represent all kinds of kitchen utensils, kitchen interiors, furniture, fireplaces, etc., whilst a double-page plate represents the various dishes and wines brought by servants to the examiners before being sent in to the Cardinals sitting in Conclave, in 1549” (Simon). “On le trouve rarement complet et en bon état. Les planches sont tellement intéressantes, dit Simon, que les exemplaires qui les possèdent encore sont devenus très rares” (Oberlé). L’illustration, du plus haut interet, est composée d’un portrait de l’auteur gravé dans un médaillon et de 28 planches extrêmement détaillées représentant des intérieurs de cuisines avec toutes sortes d’aliments en préparation, ainsi qu’une grande variété d’ustensiles et de meubles de cuisine. Deux des gravures, formant une double page, représentent la présentation pour l’inspection du repas qui va être servi aux cardinaux réunis au conclave pour choisir un nouveau pape après la mort de Paul III en 1549. «Les 27 illustrations gravées sur bois présentent les instruments du cuisinier: un appareil de levage pour les grandes marmites, les tamis, râpes à sucre et à noix de muscade, mobiliers divers, cassettes et marmites, instruments pour cuisine en plein air, couteaux, intérieur d’une cuisine, cruches, plats, vases, intérieur d’une laiterie, presses à volaille. Une grande planche montre le banquet servi au Conclave, une autre enseigne à faire la pasta. Au point de vue de l’histoire de l’architecture, le livre de Scappi est sans doute le premier à décrire d’une façon détaillée l’aménagement d’une cuisine». (Oberlé) Précieux exemplaire de ce livre de la plus grande rareté, du plus haut intérêt pour l’histoire de la gastronomie, bien complet de toutes ses planches en premier tirage.

Le Théâtre d’agriculture et Mesnage des champs [...] Ici est représenté tout ce qui est requis et nécessaire pour bien Dresser, Gouverner, Enrichir et Embellir, la maison rustique. Le premier grand traité français d'agronomie

Première édition complète du premier grand traité français d’agronomie dédiée au roi Henri IV. Exemplaire relié en vélin doré du XVIIe siècle, au frontispice enluminé. Paris, Abr. Saugrain, 1603.In-4 de (16) pp. dont le frontispice gravé, 907 pp., (1) p.bl., (26), (2) pp.bl. Vélin doré à recouvrement, plats ornés d’un double encadrement de filets et motifs géométriques sur les plats avec fleurs-de-lys et fleurons aux angles, dos à nerfs, tranches dorées, feuillets blancs réglés reliés en tête et en fin de volume. Quelques restaurations au vélin. Reliure ancienne du milieu du XVIIe siècle. 246 x 178 mm.

Édition originale définitive du premier grand traité français d’agronomie. Tchemerzine, V, 817. « C’est la première complète, elle est augmentée de nombreuses additions dans divers livres. Cette seconde édition, qui est également fort belle, est au moins aussi rare que celle de 1600. » (Thiebaud, 840). « Édition fort rare ». « Ce livre célèbre fut maintes fois réimprimé pendant le XVIIe siècle, et copieusement pillé et démarqué au coure du XVIIIe, par Liger et autres. Le chapitre vii du lieu huictième traite « De la Chasse et autres honnestes exercices du Gentilhomme ». La première édition est la plus belle de toutes et la seule de format in-folio. Elle présente, toutefois, l’inconvénient de ne pas être aussi complète que les suivantes, Olivier de Serres ayant apporté de nombreuses augmentations à son œuvre dans l'édition de 1603 » (Thiébaud). « Il s’agit là du premier grand traité français d’agronomie. La prose de Serres, dans le sillage de Montaigne et de Saint François de Sales, est claire et belle. Le titre du Théâtre d’Agriculture, composé de deux groupes de mots usuels unis de façon heureuse et inattendue, dénote une haute maîtrise de la langue. Plus de vingt éditions successives en attestent le succès. » En français dans le texte, n° 79. Olivier de Serres, seigneur du Pradel (1539-1619) est un gentilhomme paysan, attaché à sa terre. Il peut s’y installer paisiblement à partir de 1573 et multiplie dès lors ses efforts pour en faire une exploitation modèle, pratiquant la culture du maïs et du mûrier, amenant l’eau par des canaux d’irrigation, implantant la pomme de terre dans le sol du Vivarais, utilisant même des prairies artificielles. Il fut appelé à Paris par Henri IV. Pour encourager l’industrie de la soie, il publia en 1599, sur la demande du roi, un traité de La Cueillette de la soie. C’était un traité de l’éducation des vers à soie, propice à favoriser le désir que témoignait le roi de propager cette branche de prospérité, de manière à fournir non-seulement aux besoins de son peuple, mais à l’exportation. Il était déjà devenu un chapitre de son ouvrage en 1600 ; mais cette addition ne put paraître que dans la seconde édition de 1603, qui fut précédée d’un morceau détaché, sous ce titre : la Seconde richesse du meurier blanc, qui se trouve en son escorce, pour en faire des toiles de toutes sortes, non moins utile que la soie provenant de la feuille d’icelui. Un an plus tard, en 1600, son Théâtre d’agriculture et ménage des champs, où il consigne avec une simplicité savoureuse les résultats de 40 ans de recherche et de pratiques, lui apporta une gloire qui ne s’éclipsera qu’à la fin du XVIIe siècle, devant la vogue, alors, de La Maison rustique de Ch. Estienne et Liébault. Il vint à un moment décisif de l’économie française, alors que la vie rurale reprenait son essor, que les pillages et les dévastations, suites de la guerre, permettaient un renouvellement des instruments et des méthodes de culture restés inchangés depuis le moyen-âge. L’action d’Olivier de Serres, d’abord isolée, devint un symbole du relèvement économique qu’Henri IV s’efforça de susciter. « Il n’est pas besoin d’être un technicien de l’agronomie ni un historien pour trouver plaisir à lire Olivier de Serres : son livre, comme son action, marque bien le moment où la France retourne au calme, où elle retrouve un bon sens alerte, malicieux, la joie profonde d’être naturelle. » L’ouvrage est dédié à Henri IV, qui comprit aussitôt à quel point ce livre pouvait être un appui pour l’œuvre de pacification des esprits et de redressement économique qu’il entreprenait, aussi le roi ne lui ménage-t-il pas ses éloges. Souvent l’expression est ingénieuse et raffinée ; il appelle le jardinier « l’orfèvre de la terre ». Pendant plusieurs mois, Henri IV s’en faisait lire des passages, après chaque diner, une demi-heure durant, et il y eut, avant 1675, une vingtaine d’éditions. Olivier de Serres rendit un service éminent à son pays, en renfermant dans son Théâtre d’agriculture, tout ce qu’une longue pratique et une vaste érudition avaient pu lui apprendre sur le premier des arts Le Théâtre d’agriculture et mesnage des champs d’Olivier de Serres, imprimé à Paris en 1600 par Jamet Mestayer, est sans contredit la plus belle édition de celles qui ont été publiées du vivant d’Olivier ; mais c’est la plus incomplète, à cause des augmentations nombreuses qu’il a faites à la seconde édition, « revue et augmentée par l’auteur. Ici est représenté tout ce qui est nécessaire pour bien dresser, gouverner, enrichir embellir sa maison rustique. » Paris, chez Saugrain, 1603, in-4, de 907 pages de texte et 21 feuillets pour les pièces préliminaires et la table. Il est dit, à la fin, que la première impression a été achevée le dernier jour de juillet ; et dans l’in-folio, il y a le 1er juillet. Il s’y trouve donc beaucoup d’augmentations, entre autres la seconde cueillette de la soie, qui fait le quinzième chapitre du cinquième livre. » L’ouvrage est illustré d’un beau titre-frontispice gravé sur cuivre par Mallery, ici enluminé, avec portrait d’Henri IV, et de 15 figures sur bois de parterres dans le texte ; entre les pp. 554-555, planche hors texte dépliante représentant le « Corps du iardin medecinal carré. » Bel et précieux exemplaire relié en vélin doré du XVIIe siècle, avec le frontispice enluminé. Provenance : « Constant dans l’inconstance...- C. Blyenburch 1656 » (ex-libris manuscrit sur une des gardes) ; « Fuit Jan Rietmaier anno 1675 in Febriwari... » (ex-libris manuscrit face au titre) ; « J. F Schmidt m.dcc.lv [1755] » (ex-libris en marge du titre) ; ex-libris G. I. H. Mingardi V. D. M. » (ex-libris imprimé et collé au verso du titre).

La première [et seconde] partie des desseins artificiaulx de toutes sortes des moulins à vent, à l'eau, a Cheval & à la main, avec diverses sortes des pompes & aultres inventions, pour faire monter l'eau au hault, sans beaucoup de peine & despens, jamais veux par cy devant. Faits et mis tracez tant pour l'exercice des amateurs de telles sciences, que pour le bien de ceulx, qui ou en temps de guerre ou de paix en auroint à faire. Par feu le tres noble seigneur lacques de Strada a Rosberg, Bourgeois Romain, Antiquaire & Commissaire de guerre des Emppp. Ferdinand, Maximilian & Rodolphe II. Maintenant mis en lumière & publiéz par Octave de Strada a Rosberg. Bourgeois Romain, Nepueu & heritier unique du dit Seigneur. Rarissime ouvrage sur les moulins et leur mécanique.

Superbe exemplaire de cette édition originale imprimée en 1617 et 1618 ornée de 100 estampes sur les moulins et leur mécanique. Francfort sur le Main, Paul Jacques, aux despens dudit Octave, & se vendent en la boutique de Lucas Jennis, 1617-1618. In-foliode (10) pp., 50 planches doubles numérotées de 1 à 50; 18 pp., (1) f.bl., 50 planches numérotées 51 à 100; relié à l’époque comme la plupart des rares exemplaires passés sur le marché sans les 8 ff. d’explication de la première partie tels les exemplaires Christie’s du 12 juin 2013 relié en vélin moderne (vendu 11000 €) et l’exemplaire Koller du 2 avril 2012; ces deux exemplaires étaient considérés complets. 5 pl. légèrement piquées, pl. 22 et 64 brunies, pl. 57 et 66 fendues sans manque, pl. 67, 68, 93et 94 reliées à l’envers. Plein veau havane, plats entièrement cernés de roulettes variées et de filets à froid avec fleurons d'angles et fleuron central doré, dos à nerfs orné de filets dorés et entrenerfs fleuronnés dorés, tranches bleutées. Superbe reliure de l’époque. 289 x 183 mm.

Édition originale bien complète des 100 gravures parue simultanément en langues française et allemande. Rarissime ouvrage sur les moulins et leur mécanique. Édition originale et unique, parue en même temps qu'une édition en allemand (l'édition allemande sera rééditée en 1623), constituée d'une dédicace, de quelques pages explicatives mais surtout de 2 beaux frontispices et 100 eaux-fortes sur doubles pages (beau tirage des gravures) figurant divers types de systèmes mécaniques destinés à actionner les fontaines de plaisance ou les abreuvoirs à animaux, à moudre des céréales ou autres produits, à extraire du minerai, à actionner des scies pour couper du bois, à soulever des ballots, à faire tourner des rôtissoires (pl.49), à faire du papier (pl.100), etc, le tout entraîné par des hommes, des bêtes, l'action de l'eau, du vent ou un contrepoids. Les planches sont gravées par Balthasar Schwan et Eberhard Kiefer d'après les dessins de Jacopo Strada (Mantua 1507-1588 Prague), un pur esprit de la Renaissance, aux talents multiples puisqu'il excella comme orfèvre, inventeur de machines, numismate, linguiste, collectionneur et marchand d'art, mais surtout peintre et architecte attaché au service de trois empereurs Habsbourg successifs : Ferdinand Ier, Maximilien II et Rodolphe II. Ottavio Strada (1550-1612) publia les dessins de son oncle (cfr titre) ou grand-père (cfr dédicace) près de 30 ans après la mort de celui-ci, donc avec un certain retard par rapport aux récentes innovations. Il dédia la 1ère partie au duc de Bavière Frédéric V, dont les grandes armoiries sont imprimées à mi-page, et la 2nde aux gouverneurs des Provinces-Unies. Les quelques pages explicatives sont de Benjamin Bramer (1588-1652), un architecte et mathématicien allemand, qui « espère de monster (Dieu aydant) en bref aussi apprès la publication de toutes les machines de nostre auteur, quelques aultres desseings de ma propre invention » Les beaux titres, signés Matthias Merian, montrent Archimède, Vitruve, Hermès et Diane ainsi que des petites scènes avec moulins à vent ou à eau, système de rotation, etc. “First edition of Strada work on engineering designs, mills, pumps, and other machinery. Jacobus de Strada was a slightly older contemporary of Ramelli, whose own work on mechanical engineering was published in the year of Strada's death. It is clear that each man's work was independent; Beck suggests that Strada may have been aware of Ramelli's publication and decided against publishing his own designs in deference to the Italian. For whatever reason, publication was posthumous, edited by his grandson Octavius, and the 30-year delay resulted in Strada's designs losing their innovative edge. Nonetheless, the work shows Strada's close attention to detail and illustrates a wide range of machinery and engineering. One mill (plate 90) is described as best for producing ink black and is also ideal for such things as mustard, where the operator needs a certain distance from the burning dust (Cf. T. Beck, Beitraege zur Geschichte des Mashinenbaues, chapter 23.)” Superbe exemplaire très bien conserve dans son élégante reliure de l’époque estampée à froid.

Venationes Ferarum, Avium, Piscium. Pugnae Bestiarorum: & mutuae Bestiarum, Depictae A Joanne Gallaeo : Carmine illustratae a C. Kiliano Dufflaeo. Generoso, prudenti, ac consultissimo viro, D. Henrico ab Osthoorn et Sonnevelt, I. V. Licentiato, cognato suo, Philippus Gallaeus amoris ergo libens merito D. D. La fameuse suite d’estampes de chasse de Jean Stradanus ornée d’un titre frontispice et 104 estampes imprimée à Anvers en 1585.

Sont ardemment recherchés les exemplaires de ce livre célèbre du XVIe siècle conservés dans leur reliure de l’époque mais ils sont rares. Anvers, J. Galle, [vers 1585]. In-folio oblong de 1 f. de titre et 104 planches numérotées de 1 à 104. Les gravures n° 4 et 17 sont réenmargées, la gravure n°103 est doublée, manque à la gravure n°104 de 5cm sur 5cm et elle est doublée. Tâche d'encre au verso de la planche 3 et de la n° 6 sans gravité et n'affectant pas la gravure. Petite tâche brune en marge des planches 9, 10, 11, 12, les planches 28, 50, 56 sont mal placées, restaurations marginales au titre. Veau brun, dos à nerfs orné. Reliure début du XVIIème. 250 x 347 mm.