Pages d'Histoire - Librairie Clio

8, rue Bréa

75006 Paris

France

E-mail : clio.histoire@free.fr

Phone number : 01 43 54 43 61-

Century

19th (25)

20th (132)

21st (15)

-

Syndicate

ILAB (173)

SLAM (173)

Expédients provisoires. Le Coup d'Alger. (Algérie 1940-1944).

Fasquelle, s.d. (1945), fort in-12, 432 pp, broché, état correct

Les luttes politiques entre Giraud et De Gaulle. – Ecrit en 1945, un témoignage de première main sur la période trouble des relations politiques et militaires en Afrique du Nord entre 1940 et 1943, en particulier sur le rôle de Robert Murphy d'octobre 1942 à mars 1943 auprès de Giraud, de Darlan et des gaullistes d'Alger. L'analyse fouillée des faits nous plonge dans toute la complexité des convictions des royalistes et leur déception du rôle de l’Amérique dans la gestion du conflit en Afrique du Nord française. Un récit passionnant. – Par Renée Gosset (1918-1998). En 1941, elle rejoint Alger, où son mari le journaliste parisien Pierre Gosset ne tarde pas à la laisser pour s’engager dans les Forces navales françaises libres. Peu après le débarquement allié en Algérie, elle fait ses débuts de journaliste avant de retrouver, en 1943, son époux à Londres. Elle écrit son premier ouvrage (“Le Coup d’Alger”, Montréal, La Revue moderne, 1944) dont “Expédients provisoires” (Fasquelle, 1945) est la première édition française.

Expédients provisoires. Le coup d'Alger. (Algérie 1940-1944).

Fasquelle, s.d. (1945), fort in-12, 432 pp, reliure demi-basane chocolat, dos à 5 larges nerfs, titres dorés, couv. conservée (rel. de l'époque), bon état

Les luttes politiques entre Giraud et De Gaulle. – Ecrit en 1945, un témoignage de première main sur la période trouble des relations politiques et militaires en Afrique du Nord entre 1940 et 1943, en particulier sur le rôle de Robert Murphy d'octobre 1942 à mars 1943 auprès de Giraud, de Darlan et des gaullistes d'Alger. L'analyse fouillée des faits nous plonge dans toute la complexité des convictions des royalistes et leur déception du rôle de l’Amérique dans la gestion du conflit en Afrique du Nord française du Nord. Un récit passionnant. – Par Renée Gosset (1918-1998). En 1941, elle rejoint Alger, où son mari le journaliste parisien Pierre Gosset ne tarde pas à la laisser pour s’engager dans les Forces navales françaises libres. Peu après le débarquement allié en Algérie, elle fait ses débuts de journaliste avant de retrouver, en 1943, son époux à Londres. Elle écrit son premier ouvrage (“Le Coup d’Alger”, Montréal, La Revue moderne, 1944) dont “Expédients provisoires” (Fasquelle, 1945) est la première édition française, légèrement modifiée.

Campagnes d'Afrique (1830-1910). Algérie - Tunisie - Maroc.

Charles-Lavauzelle, 1912, in-12, 373 pp, préface de M. A. Messimy, 2e édition mise à jour, 5 cartes (dont 4 dépliantes), reliure demi-percaline bronze, dos lisse, titres dorés, couv. conservées (rel. de l'époque), C. de bibl., bon état

Campagnes d'Afrique 1830-1910. Algérie, Tunisie. Maroc.

Charles-Lavauzelle, 1912, in-12, 373 pp, 2e édition revue, préface par Adolphe Messimy, ancien ministre de la Guerre, 5 cartes dont 4 repliées, reliure demi-percaline vert militaire, dos lisse avec titres et monogramme doré du Cercle de l'Union artistique en queue, couv. conservées (rel. de l'époque), bon état

"C’est la première fois que l’on fait en un volume le tableau d’ensemble des opérations diplomatiques et militaires dont l’Algérie, la Tunisie et le Maroc ont été le théâtre dans ces quatre-vingts dernières années. La prépondérance de la France dans ces régions y est nettement mise en lumière. Cette suprématie de la France est le résultat nécessaire des sacrifices d’hommes et d’argent qu’elle y a fait depuis près d’un siècle et de la correction de son attitude vis-à-vis des musulmans. On peut dire hardiment aujourd’hui, comme le permet la longue expérience de quatre-vingts années tant de conquête que d’occupation sans soulèvements importants – je laisse de côté la révolte de Mokrani dont les causes sont bien exposées par M. Piquet (p. 115 et suiv.) et sont tout spéciales – que les musulmans algériens acceptent sans trop de regret notre domination et sont de plus en plus préparés à nous donner une collaboration plus confiante et plus utile dans la mise en valeur de cette colonie. Le livre de M. Piquet n'est pas seulement, comme le titre semblerait l'indiquer, un exposé des opérations militaires effectuées dans l’Afrique du Nord jusqu'en 1910 depuis la conquête d’Alger. L'auteur a cherché à mettre en lumière notre action administrative, politique et diplomatique dans ces pays et à tirer pour le présent et l’avenir un enseignement puisé dans le passé. Il y a parfaitement réussi. Il a fait ressortir sans parti-pris les fautes commises et en a recherché les causes. Il a montré notamment comment pendant longtemps les difficultés de la conquête du pays avaient tenu aux hésitations de la Métropole et du Parlement. On n’envoyait pas assez de troupes aux généraux pour leur permettre d’étouffer dès le début les moindres soulèvements et pour faire face aux ennemis qui s'offraient à eux. La conclusion qui s’impose c'est que l'on ne saurait recommencer dans des régions, comme les différentes parties du Maroc dans lesquelles nous avons mission d'assurer l’ordre, le système des « petits paquets ». Envoyer une poignée d'hommes montrer à des rebelles comment des soldats français savent mourir est une action vaine. Ce qu’il faut, c’est maintenir le respect de notre drapeau. Au Maroc, comme ailleurs, on imposera le calme par la crainte salutaire qu’inspire la présence de forces suffisantes contre lesquelles toute attaque serait inutile et dangereuse, C’est ce qu'avaient déjà préconisé les Lamoricière et les Cavaignac, et ce qu’avait très sagement mis en pratique le général Lyautey dans la région marocaine où il avait mission d’assurer l'ordre, de là les résultats heureux obtenus sans violence brutale et à peu près sans effusion de sang. Telle est la vraie pénétration pacifique : elle consiste à développer le commerce et la mise en valeur du sol dans la sécurité du lendemain assurée par la présence de baïonnettes assez nombreuses. La lecture de ce livre dans lequel la clarté de l'exposition, la netteté des vues sont alliées à la pureté du style, est réellement attachante et instructive et l’on se plaira à reconnaître que l’auteur a tiré un bon parti des travaux de ses devanciers, des documents militaires et diplomatiques qu’il a consultés et dont il a souvent donné d'intéressants extraits." (Alfred Bel, Société de géographie et d’archéologie de la province d'Oran, 1911)

France Nouvelle, revue mensuelle publiée par MM. Berlioz, Billoux, Bonte, Fajon, Marty, Midol.

Alger, 1943-1944 8 vol. pt in-8°, 72, 80, 80, 80, 80, 80, 128 et 112 pp, brochés, bon état. Rare

Série complète de ce rare mensuel communiste publié à Alger pendant la guerre, en très bon état, ce qui est rare pour ces fragiles fascicules agrafés. — Le périodique “France Nouvelle” naît à Alger en décembre 1943 (date du 1er numéro). Il s’agit d’un mensuel dirigé par des membres du Parti communiste envoyés ou déportés à Alger, Joanny Berlioz, François Billoux, Florimond Bonte, Étienne Fajon (futur directeur de L'Humanité), André Marty et Lucien Midol. Le mensuel s’intéresse aux « questions que posent la guerre et la grande lutte pour libérer la France » et fournit « des arguments au propagandiste, au journaliste, au patriote ». Neuf numéros paraissent jusqu’en août 1944 (dont un numéro double 7-8), proposant des articles de fond essentiellement consacrés à la situation mondiale et à la politique du PCF. “France Nouvelle” interrompt alors sa parution. il renaîtra sous la forme d'un hebdomadaire dirigé par Florimond Bonte plus d’un an après (le 24 novembre 1945) avec comme sous-titre « organe central du parti communiste français », lequel perdurera jusqu’en 1979. — Articles d'André Marty (8), Johany Berlioz (6), Etienne Fajon (5), François Billoux (3), Roger Garaudy (3), Jacques Duclos (2), Lucien Midol (1), A. Puig (1), Giovoni (1).

Gens et bêtes de l'Oued-Melhouf. (Récits du Bled Algérien).

Constantine, Impr. Boet, 1917, in-12, 251 pp, broché, bon état. Rare

Bien connu sous le pseudonyme de Père Robin, S. Chaserey est notamment l'auteur de L'Oued-Melhouf (1900), Chroniques de l'Oued-Melhouf (1913), et de Récits du Djebel Melhouf (1921).

L'Enigme d'Alger. La Bissectrice de la guerre : 8 novembre 1942.

Fayard, 1947, in-12, 290 pp, 2e édition revue (la première a paru à Alger en 1945 sous le titre : La Bissectrice de la guerre), nombreux documents en annexes, broché, papier jauni comme toujours, bon état, envoi a.s. au philosophe Louis Lavelle

"Il apparaît tout à fait clair, sans s’avancer plus avant dans l’analyse politique de la période – il suffit de se reporter, notamment aux ouvrages postérieurs de Robert Paxton et de quelques autres sur ce sujet, que novembre 1942 aura bien été la « bissectrice » de la guerre, ou, comme l’a écrit Raymond Aron, « la date de la rupture essentielle, radicale, finale ». C’est le moment où tout a changé, en même temps que le vent a commencé à tourner : les forces de l’Axe perdirent l’initiative, au plan des opérations militaires, à Stalingrad, en Tunisie, après El Alamein, et dans le Pacifique, mais aussi dans le domaine politique..." (Pierre de Longuemar, Guerres mondiales et conflits contemporains, 2009)

Alger : 1830-1930. Les grandes figures du Centenaire.

P., Larose, 1929, in-8°, 276 pp, 8 portraits hors texte et une carte dépliante in fine, broché, bon état

"Dans un récit très vivant, agrémenté d'une foule d'anecdotes qu'on lit avec plaisir, l'auteur fait défiler, en les mettant pleinement en relief, quelques grands personnages militaires et religieux bien représentatifs de l'histoire de la conquête militaire et morale de l'Algérie. Le maréchal de Bourmont, ex-chef de chouans, « catholique et royaliste intégral », traître la veille de Waterloo, puis le conquérant d'Alger qui, à la Révolution de 1830, se vit contraint de « louer un cargo autrichien pour gagner l'Espagne, terre d'exil ». Bugeaud, « cerveau de la conquête » et grand artisan de la colonisation, homme autoritaire, entier, doctrinaire. Lamoricière, de caractère tout opposé, mystique et brave qui sut montrer aux Arabes la loyauté, la justice, « le cœur de la France ». Puis, les fils du roi-citoyen : le duc d'Orléans, idole du peuple, des soldats et des femmes ; le duc d'Aumale, modèle de bravoure et de décision ; de Joinville, « l'homme d'esprit et d'aventures de la famille ». A leurs côtés mérite de figurer un cavalier légendaire, le général Yusuf qui, « de simple mameluck du bey de Tunis, devint successivement. en moins de quinze ans interprète de police à Alger, bey de Constantine, condottière à la solde de la France et maréchal des armées du Roi » ; type de beauté physique, « du demi savoir, du point d'honneur et de la galanterie ». Le maréchal Randon, « caractère d'une droiture absolue et d'une jalouse indépendance, stratège audacieux autant que réfléchi, administrateur de premier plan » mérite d'être appelé « le Bugeaud du Second Empire ». Enfin, après la galerie des militaires, celle des ecclésiastiques comme Lavigerie, « l'homme d'Etat par sa largeur de vues et le patriote algérien », autoritaire, obstiné, mauvais caractère mais bon cœur ; celle des martyrs comme le P. Ch. de Foucault, moine étrange, âme de choix qui effaça les frasques de sa jeunesse par un âge mur fait de la plus haute sainteté, et le général Laperrine, qui résumait sa politique à l'égard des indigènes dans ces deux mots : « la trique et le morceau de sucre », et enfin cet autre martyr du Congo, prolongement de l'Algérie saharienne, Mgr Augouard, « l'évêque des mangeurs d'hommes ». Cet ouvrage sera lu avec intérêt et profit. Il aidera à mieux comprendre la portée et la signification du Centenaire de l'Algérie française." (Julien Franc, Revue d’Histoire moderne et contemporaine, 1930)

Rémi Saint-André de Mostaganem à Paris, l'itinéraire, de 1899 à 1992, d'un Français d'Algérie.

P., Chez l'Auteur, 1994, 2 vol. in-4°, xxiv-800 pp, pagination continue, préface de Jacques Augarde, nombreuses photos, index, brochés, couv. illustrées, bon état

Rémi Saint-André naît à Mostaganem (Oranie) le 11 juillet 1899. Appelé en avril 1918, il est déçu de ne pouvoir combattre dans l'aviation, l'école des pilotes de guerre ne fonctionnant plus. Il sert successivement en Allemagne, en Pologne et dans l'Armée du Levant. C'est finalement là qu'il partira comme cavalier, dans les Chasseurs d'Afrique et les Spahis, qui vont relever les Anglais du temps du colonel Lawrence. Au-delà de la connaissance des Lieux Saints, dans cette Palestine où n'existent encore ni Israël, ni la Jordanie, il verra en Syrie-Cilicie des scènes inoubliables de massacres et aussi du génocide arménien. Après quatre ans de service militaire, il revient à Mostaganem où il prépare dès 1922 le concours d'administrateur de commune mixte, qu'il passera avec succès. En pays arabe, sur les hauts-plateaux, à Aumale et Sidî-Aïssa, il découvre les hommes de grande tente, qui, souvent fixés à présent, gardent les manières de la grande hospitalité de naguère. "Sous-préfet à cheval", l'administrateur effectue au moins une tournée de six jours par mois dans les douars. Il y veille au maintien de l'ordre, rend la justice, oeuvre à l'évolution économique. Rémi Saint-André s'attache à créer un climat de confiance et à apaiser les conflits. Il est excellent cavalier et tireur. De grands chefs le recherchent pour participer activement avec eux à leurs fantasias et leurs chasses au faucon. C'est une toute autre culture, celle des Berbères, qu'il découvre en Kabylie, à Fort-National et Michelet, avec des tribus très diverses et de culture très avancée où sa sagesse de vingt-sept ans doit régler des affaires d'indivision, de vengeance, d'honneur, dans le respect de la loi française, mais aussi d'un droit local très élaboré. Son mariage le conduit à quitter cette vie dure et il entre en 1926 au Gouvernement Général à Alger... Mais sa grande passion, c'est l'aviation. Dès 1930, il est l'un des premiers adhérents de la section de vol à voile de l'Aéro-club d'Algérie où, dans les années 30, il rencontre Mermoz, Saint-Exupéry, Maryse Bastié, Maryse Hilsz. Il devient vice-président, puis président de cet aéro-club, puis vice-président de la Fédération aéronautique algérienne créée en 1929 par Julien Serviès, pionnier mostaganémois de l'aviation légère. Ses clubs, notamment l'Aéro-club d'Algérie, remportent des records nationaux et internationaux...

Pour que vive l'Algérie.

P., La Jeune-République, Cahiers de la démocratie n° 50, 1938, in-12, 64 pp, broché, non coupé, bon état. Peu courant

Bilan, en 1938, de la situation de l'Algérie et propositions pour l'avenir. Jean Scelles (1904-1996) fondera, dès 1940, la première organisation de résistance algérienne, en créant le réseau de résistance Combat Outre-Mer. — Table : Préface : l'Algérie française vivra ; I. Le projet Blum-Viollette ; II. L'Habitat musulman ; III. L'Artisanat en Algérie ; IV. Pour un tourisme populaire ; V. L'Enseignement en Algérie ; VI. La situation de la femme musulmane.

Souvenirs de campagne, par le soldat Silbermann. Cinq ans à la Légion étrangère, dix ans dans l'Infanterie de marine. Algérie, Dahomey, Madagascar, Tonkin, Quang-Tchéou-Wan, Chine, Siam, Cochinchine.

Plon, 1910, in-12, vii-304 pp, lettre-préface du général Gallieni, reliure demi-basane cerise, dos lisse avec titre et filets dorés, discret cachet d'une bibliothèque d'officiers (rel. de l'époque), dos lég. sali, état correct. Rare. Mais il MANQUE à notre exemplaire 1 feuillet (pp. 161-162). Tel quel

"Au cours des quinze années pendant lesquelles il a servi, d'abord à la Légion étrangère, puis dans l'infanterie de marine, L'auteur a eu l'occasion de visiter un assez grand nombre de nos colonies et de prendre part à quelques-unes des grandes expéditions de ces derniers temps : celles du Dahomey, de Madagascar, et enfin la campagne de Chine de 1900-1901, entreprise à la suite de l'insurrection des Boxers, et qui avait été elle même précédée en 1898 de l'occupation du territoire de Quang-Tchéou-Wan, dans la Chine méridionale, par un corps de débarquement dont l'auteur fit encore partie. Dans l'intervalle de ces quatre campagnes, le soldat Silbermann fut employé quelque temps au Tonkin à surveiller des travaux de route et il séjourna successivement en Algérie, en Siam et en Cochinchine. Les souvenirs qu'il publie sur les différents pays qu'il a connus et les expéditions auxquelles il a pris part sont généralement vivants et se lisent avec plaisir. A noter surtout le long chapitre (p. 176-281) consacré au récit de la campagne de Chine, qui donne, sur l'occupation par les Français des tombeaux impériaux, et sur les rapports qui existèrent entre les troupes des différentes nations, des renseignements détaillés et interéssants." (Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1911)

Le Maréchal de Mac Mahon, duc de Magenta (1818-1893).

P., Editions Inter-Nationales, 1960, gr. in-8°, 386 pp, 9 gravures et photos, une grande carte dépliante de l'Algérie et 4 plans de bataille (Magenta, Solférino, Froeschwiller, Sedan) hors texte, biblio, broché, couv. illustrée (lég. défraîchie), bon état (Prix Broquette-Gonin de l'Académie française)

La prise d'Alger - La Campagne de Crimée (Malakoff) - La guerre d'Italie (Magenta, Solférino) - Gouverneur Général de l'Algérie (Réformes civiques et économiques. Incidents avec Mgr Lavigerie) - La guerre de 1870-1871 (Sedan, la Commune) - A la présidence de la République - Mac Mahon et l'essai de Restauration monarchique (le comte de Chambord). L'auteur a eu accès à certains papiers privés.

La Paix française en Afrique du Nord. En Algérie, au Maroc.

Félix Alcan, 1926, gr. in-8°, xl-288 pp, annexes, broché, couv. lég. salie, état correct

« Négocier plutôt que combattre, attirer les indigènes pour collaborer avec eux, se faire aimer après s'être fait craindre », telle était la formule colonisatrice de M. Steeg, qui a hâté la pacification du Maroc. — Une contribution importante pour l'histoire de la politique française en Algérie et au Maroc. Théodore Steeg (1868-1950) est nommé résident général du Maroc en 1926. — "Steeg le pacificateur, c'est bien le nom que mérite notre ancien Résident général au Maroc, car, si l'on considère son oeuvre africaine, on voit en tous lieux se déployer avec une parfaite unité son effort pacificateur. M. Théodore Steeg appartient à l'école des « expansionnistes » français, qui n'admettent pas la colonisation si elle n'est pas justifiée par un apport de progrès et de civilisation, capable de récompenser les indigènes des concessions que, de gré ou de force, ils ont été obligés de consentir. Notre présence sur des terres nouvelles ne se comprend que si nous savons mettre en valeur, pour le bien commun de l'humanité, tout un ensemble de richesses morales et matérielles. Dans son livre “La Paix française en Afrique du Nord”, M. Théodore Steeg montre avec clarté que son constant souci a été d'assurer un sort meilleur aux populations algériennes et marocaines qui nous sont confiées, et de les engager dans les méthodes régénératrices propres à accroître l'essor de leur pays. « L'élan est donné, affirme M. Théodore Steeg dans la préface de son livre. Un instrument économique de rajeunissement et de recréation multipliant les produits, les variant surtout, rénovera le pays dans sa figure morale comme dans son aspect physique. La multiplicité des tâches accomplies avec une meilleure certitude de succès renforcera cette collaboration de tous qui, entrant dans l'ordre naturel des choses, fondera sur l'intérêt collectif la réconciliation ethnique, la pacification définitive des esprits. » Au Maroc, M. Théodore Steeg a su adapter ses qualités de pacificateur aux nécessités de l'heure et aux problèmes spéciaux du pays. C'était une succession délicate à recueillir que celle du maréchal Lyautey, alors que nous nous battions avec Abd el Krim ! La diplomatie de M. Théodore Steeg s'exerça, néanmoins, de telle sorte qu'il n'y eut pas de conflit et que, gardien fidèle des prérogatives du pouvoir civil, le second Résident général sut accomplir la tâche qu'il s'était fixée en s'associant les chefs de notre armée. Il leur démontra qu'il importait, selon les principes du maréchal Lyautey, de ne négliger aucune occasion de négocier avec l'adversaire du moment pour l'amener, autant par la force de persuasion que par la force des armes, à cesser le combat. Malgré les emballements de nos « jusqu'au-boutistes » marocains – et l'on peut bien le dire, malgré leurs intrigues, – M. Théodore Steeg – qui voulait terminer la guerre le plus vite possible – se servit avec habileté des émissaires en contact avec Abd el Krim. Il prépara savamment la capitulation du roghi. Il nous épargna, ce faisant, de durs combats et des pertes sanglantes. C'est par les mouvements de dissidence qu'il provoqua dans les tribus, mouvements qui gagnèrent de proche en proche, que M. Théodore Steeg influença le chef rebelle. Celui-ci comprit que la partie était extrêmement compromise, sinon perdue pour lui. Au moment psychologique intervinrent la mission sanitaire, les envoyés officieux de la Résidence, les conseillers subtils qui persuadèrent Abd el Krim de l'inutilité d'une résistance prolongée... On connaît le reste de l'histoire. Comme le dit M. Théodore Steeg : « II faut, en pays musulman, montrer sa force. Mais, là comme ailleurs, il faut aussi s'ingénier à panser les blessures qu'elle a causées et savoir se faire aimer après s'être fait craindre. » C'est la vraie formule." (François de Tessan, La Dépêche de Toulouse)

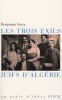

Les Trois exils. Juifs d'Algérie.

Stock, 2006, in-8°, 232 pp, 3 photos, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

L'idée de ce livre est née un matin de novembre 2004, quand Benjamin Stora, accompagné de son fils, s'est rendu pour la première fois à Khenchela, petite ville de l'Est algérien d'où vient sa famille paternelle. Voyageant entre mémoire et histoire, quête personnelle et enquête historique, il reconstitue les trois exils qui ont marqué le destin des juifs d'Algérie. En moins d'un siècle en effet, ils sont sortis par trois fois de ce qui était jusque-là leur univers familier. Ils se sont éloignés de leur vie en terre d'islam quand le décret Crémieux de 1870, faisant d'eux des citoyens français, les a mis sur la voie de l'assimilation. Ils ont été rejetés hors de la communauté française de 1940 à 1943 avec les lois de Vichy. Et ils ont quitté les rives algériennes avec l'exode de 1962. A travers cet essai historique sensible et rigoureux, enrichi de documents inédits, on découvre l'originalité de ce judaïsme algérien à la fois passionnément attaché à la République française et profondément pétri de traditions religieuses, mais aussi la complexité et les ambiguïtés des relations entre juifs et musulmans. Et l'on comprend mieux comment, dans les tensions d'aujourd'hui, quand crainte de l'islamisme et montée de l'antisémitisme se conjuguent, revient une "mémoire longue de l'inquiétude".

Manuel d'Arabe algérien. Préface de Régis Blachère.

Klincksieck, 1957, in-8°, viii-174 pp, illustrations de Mme H. Guillot, broché, bon état (Coll. Etudes arabes et islamiques)

L'Afrique bascule vers l'avenir. L'Algérie en 1957 et autres textes.

Editions de Minuit, 1961, in-12, 177 pp, broché, couv. lég. piquée, bon état (Coll. Documents)

Ethnologue, résistante déportée à Ravensbrück, Grand Croix de la Légion d’honneur. Dans ces pages, publiées en partie pendant la guerre d'Algérie, l'auteur analyse les problèmes d'un grand pays rural que sa démographie oblige à devenir citadin.Quarante-cinq ans plus tard, la population algérienne a triplé comme prévu...

Les Algérois dans le Grand-Alger. Etude de sociologie urbaine.

Alger, Secrétariat social d'Alger, 1969, gr. in-8°, 80 pp, tableaux, broché, bon état (7e série, avril 1969)

Comité d'Action Socialiste d'Afrique du Nord. Section d'Oran.

Oran, s.d. (1943), pt in-8°, 2 pp, tract imprimé recto-verso, bon état. Rare

"Le Comité d'Action Socialiste n'est pas l'ancien Parti Socialiste SFIO."

Les Français d'Algérie de 1830 à aujourd'hui. Une page d'histoire déchirée.

Fayard, 2001, gr. in-8°, 492 pp, index, broché, couv. illustrée, état correct

« Quelle chance d'être né au monde sur les collines de Tipasa. Et non à Saint-Etienne ou à Roubaix. Connaître ma chance et la recevoir avec gratitude », écrivait Camus en janvier 1955. Etre né, vivre sur une terre splendide, l'Algérie, était ressenti par presque tous les Français comme une « chance ». Un jour, cette condition fut perçue par les « métropolitains » comme une « faute » appelant condamnation. Ce livre explore cette tragédie. Qui étaient les Français d'Algérie ? Ils sont issus d'une histoire courte - cent trente-deux ans -, houleuse, faisant alterner des pages heureuses et douloureuses, tissées de contradictions sans issue. On les fait entendre ici grâce à des entretiens menés auprès de 170 Français d'Algérie, aux conditions et aux métiers variés, de tous les âges, de toutes les origines, vivant dans les lieux les plus différents. Quel point commun y a-t-il entre vivre à Alger et vivre à Trézel ? Bref, une société bigarrée, complexe, singulière. Pour comprendre les Français d'Algérie, on a remonté le temps, jusqu'à la longue et meurtrière guerre de conquête. On voit qu'ils sont les fils de l'idéologie triomphante de la IIIe République qu'elle forgea à sa naissance et imposa dans la première moitié de XXe siècle. L'intégration remarquable de cette communauté, les résultats éclatants de quelques-uns ne peuvent empêcher que s'expriment encore de l'amertume chez beaucoup de ces exilés et le regret ardent d'un pays qui n'existe plus.

Une juvénile fureur. Bonnier de la Chapelle, l'assassin de l'amiral Darlan.

Perrin, 2019, gr. in-8°, 459 pp, 8 pl. de photos hors texte, tableau généalogique, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

L'amiral Darlan, ancien chef du gouvernement de Vichy, haut-commissaire de la France en Afrique, est assassiné à Alger, le 24 décembre 1942, par Fernand Bonnier de la Chapelle, fusillé le surlendemain. Le nom du meurtrier se retrouve au détour de tous les ouvrages traitant des événements de la Seconde Guerre mondiale. Il est le prototype de l'illustre inconnu qui, agent supposé inconscient d'un complot qui le dépasse, entre abruptement dans l'Histoire pour en sortir aussitôt. De fait, que sait-on de lui ? Il avait 20 ans. On dit qu'il aurait appartenu aux Chantiers de la jeunesse ou aux Corps francs d'Afrique. On répète qu'il était royaliste – sa particule semble corroborer ces opinions monarchistes. Seulement, Fernand Bonnier de la Chapelle n'appartenait plus aux Chantiers de la jeunesse et il n'a jamais fait partie des Corps francs d'Afrique. Sa particule n'est qu'un leurre et "dans ses veines, écrira son père, ne coulait que le sang rouge des vrais républicains". Issu d'une famille aventureuse, mais éduqué au sein d'une bourgeoisie fortunée et progressiste, Fernand Bonnier de la Chapelle n'eut, à partir de la défaite de 1940, qu'un rêve : partir en Angleterre pour se battre et faire quelque chose de grand. Un rêve sans cesse empêché qui devait le conduire à rencontrer tout autrement sa destinée, la veille de Noël 1942. À l'aide d'archives totalement inédites, Bénédicte Vergez-Chaignon, tenant son public en haleine de bout en bout, retrace pour la première fois le parcours de celui dont le général de Gaulle écrivit qu'il avait agi soulevé par une "juvénile fureur".

De la régence d'Alger à l'Algérie française. Le 14 juin 1830 les premiers soldats français prennent pied sur la terre d'Afrique.

ACEP Ensemble, 1998, gr. in-8°, 175 pp, une carte et un plan contrecollés, 32 pl. d'illustrations hors texte (dont 8 pl. en couleurs), composition de l'Armée d'Afrique en mai 1830 en annexe, broché, couv. illustrée, bon état

Albert Camus, fils d'Alger.

Fayard, 2010, gr. in-8°, 383 pp, biblio, index, broché, bon état

Pour la première fois, une biographie s'attache à éclairer le génie d'Albert Camus par le génie de sa terre natale, l'Algérie, et celui de sa ville tant aimée, Alger, sans lesquelles, disait-il, il ne pouvait pas vivre... L'Algérie est l'espace tout entier de son imaginaire et de son engagement. Avec le temps, le conflit et l'exil, elle est même devenue une sorte d'Eden illuminant cette part intime qu'il appelait "obscure" et dont il regrettait, un an avant sa mort, qu'elle ne fût pas davantage perçue. Il fallait un autre fils d'Alger pour comprendre cette dimension sensible de l'écrivain. Alain Vircondelet a grandi dans un quartier populaire, il a fréquenté les mêmes écoles, les mêmes plages, les mêmes lieux qu'Albert Camus. Grâce à son ample connaissance de l'oeuvre, il raconte la douleur de l'exil et la nostalgie d'un pays devenu mythique, lieu de refuge et de consolation...

Le mystère Abd el-Kader. La franc-maçonnerie, la France et l'islam.

Editions du Cerf, 2019, in-8°, 351 pp, annexes, biographies des principaux personnages cités, références, notes, index, broché, couv. illustrée, bon état

Soufi libéral, prince de l'islam, héros de la résistance algérienne, Abd el-Kader fut aussi un franc-maçon favorable au progrès. En cela, il reste une énigme de l'histoire. Alors que le monde musulman préfère nier son affiliation à la maçonnerie, Thierry Zarcone démêle le vrai du faux et revisite, à la lueur de nouvelles sources arabes et occidentales, l'histoire secrète de l'émir et le rôle joué par son fils aîné et ses descendants dans la construction d'un mythe. Car si le souvenir d'Abd el-Kader a perduré dans la confidence de certaines loges du Caire, de Tunis, de Dakar et de Paris qui portent son nom, son grand retour dans les débats sur l'islam de France, le djihadisme ou la laïcité nous engage à découvrir l'homme derrière le mystère.

Write to the booksellers

Write to the booksellers