-

Type

Art print (20)

Artists book (2)

Book (5388)

Engraving (88)

Magazine (6)

Posters (4)

Public sale (1)

-

Latest

Last 24h (1)

Last month (17)

Last week (3)

-

Language

English (2)

French (5506)

Latin (1)

-

Century

16th (22)

17th (56)

18th (309)

19th (1016)

20th (1809)

21st (92)

-

Countries

Belgium (56)

Canada (6)

China (2)

Côte d'Ivoire (13)

Denmark (2)

France (4156)

Greece (1)

Switzerland (1273)

-

Syndicate

ALAC (6)

CLAM (1)

CNE (35)

ILAB (2563)

NVVA (10)

SLACES (10)

SLAM (1372)

SNCAO (12)

LES BOHÉMIENNES

Marchant, Alliance des Arts 19° LES BOHÉMIENNES, Lithographie d'Adolphe MOUILLERON (1820-1881) d'après É. HÉDOUINDimensions de l'image : 198 x 158 mmDimensions de la feuille : 320 239 mmVisitez nous sur antharedeschuyter.frRare ! Recommandation importante : la plupart de mes envois se font en recommandé avec assurance. Si à la livraison le colis présente des signes de détérioration il est important de le signaler au facteur ou au livreur et d'émettre des réserves, seul moyen de faire fonctionner la garantie.

Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Les Moreau

De la série “Les artistes célèbres”. Broché. très bon Paris Librairie de l’Art 1893 1 volume grand in-8°.

Wolfgang Amadeus Mozart.

Zürich, Orell, Füssli und Comp. 1866. Gross-8°. 24 S. Mit 2 Portraits auf 1 lithogr. Tafel von H. Bodmer u. J. Lier. Orig.-Broschur (Deckel lose, stockfleckig). = "Neujahrsblatt der Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich", Nr. 54.

Die Tafel zeigt 2 sich gegenüber stehende Brustbilder Mozarts, das eine nach einem 1770 in Verona gemalten Bilde, das andere nach dem Familienbilde im Mozarteum zu Salzburg. - Vereinzelt leicht stockfleckig. Buchblock gebrochen.

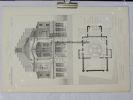

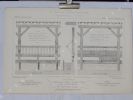

Mr C. LUTTON, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur

Reference : 4449

CASERNE DE GENDARMERIE POUR TROIS BRIGADES à DIGNE [Basses - Alpes] (Alpes de Haute-Provence)

Paris DUCHER et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, septième année, casernesDeux planches gravées de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr E. GODWIN, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur, (Rivoalen, dessin)

Reference : 4455

CHATEAU DE DROMORE - COMTÉ DE LIMERICK, propriété du très honnète Earl of Limerick.

Paris Ducher et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, 7 ème année, Architecture civile, 11 ème section, Constructions privées suburbaines, villas. Une planche gravée de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris. Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

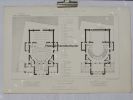

Mr E. GODWIN, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, dessin)

Reference : 4456

PETITE MAISON à Northampton [Angleterre]

Paris Ducher 19° Le Recueil d'Architecture, 7 ème année, Architecture civile, 11 ème section, Constructions privées suburbaines, villas. Une planche gravée de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris. Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr LEFORT, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur

Reference : 4459

TRIBUNAL DE COMMERCE A YVETÔT [Seine inférieure]

Paris Ducher et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, 7 ème année, Architecture civile, 5 ème section, édifices judiciaires, Palais de justice, tribunaux. Une planche gravée de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris. Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr LEHMANN, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur

Reference : 4452

(1746)

THÉÂTRE GARNIER A PROVINS (Seine et Marne)

Paris Ducher et Cie 1746 Le Recueil d'Architecture, 1ère année, architecture civile, 7ème section, Édifices de divertissements publics, théâtre. Quatre planches gravées de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris. Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr LUCY architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, dessin)

Reference : 4445

VILLA A HEREFORD [ANGLETERRE]

Paris DUCHER et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, Huitième année, 11 ème section, constructions privées suburbaines, villas.Deux planches gravées de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr MARTENOT, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, dessin)

Reference : 4458

BUREAU D'OCTROI (à RENNES) route de Châtillon [Ille et Vilaine] Mr MARTENOT est bien sur l'auteur du célèbre PAVILLON MARTENOT de RENNES

Paris Ducher et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, 7 ème année, Architecture civile, 9 ème section, places et jardins publics, maisons de garde. Une planche gravée de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris. Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr PINCHARD, architecte à Mâcon, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur

Reference : 4450

MAISON DE METAYER ET VACHERIE POUR 40 BÊTES, commune de St POURÇAIN sur BÊBRE (Besbre) (Allier). Propriété de M. Max de Longueville

Paris Ducher et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, deuxième année, établissements agricoles, et troisième année, maisons de vignerons et de fermiers.Trois planches gravées de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

PRESBYTÈRE DE TORCY, [Ardennes]. Gravure

Paris Ducher et Cie sans date, vers 1870 et plus Le Recueil d'architecture, architecture religieuse, presbytères. Ducher et Cie, éditeur à Paris, vers 1870. Deux planches, 10ème année, planches n° 14 et 15 du recueil ; Imprimerie J. Dejey et Cie, Paris. Imprimerie de l'École Centrale

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures les frais d'envoi sont comptés une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr ROUX architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, dessin)

Reference : 4446

VILLA A BIARRITZ, GRILLE D'ENTRÉE et PAVILLON DE CONCIERGE

Paris DUCHER et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, Huitième année, 11 ème section, constructions privées suburbaines, dépendances. Deux planches gravées de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Mr TANQUENEL, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur

Reference : 4454

FERME de la TROUILLÈRE [Département de la Nièvre], Maison du fermier

Paris Ducher et Cie 19° Le Recueil d'Architecture, 7 ème année, Architecture civile, 12 ème section, Constructions rurales, maisons de vignerons. Une planche gravée de 46 x 31 cm. Ducher et Cie, Librairie Générale de l'architecture et des travaux publics, imprimerie Dejey, Paris. Venez consulter l'ensemble de mes objets sur mon site antharedeschuyter.fr !

Envoi sous carton plat par lettre recommandée avec assurance ; pour plusieurs gravures (ou ensembles de gravures) les frais d'envoi ne sont comptés qu'une seule fois. Remise possible pour l'achat de plusieurs lots. Bon état Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

LE LION-MARIN

18° Gravure tirée de l'histoire générale et particulière des animaux. Gravure 190 x 150 mm, dimensions de la feuille 27 x 20.5 cm

Envoi par lettre suivie, Pour plusieurs gravures les frais d'envoi ne seront comptés qu'une seule fois, mais en lettre recommandée 8 Légère mouillure dans la marge du haut Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

L'Estampe Moderne - N°4 - Août 1897.COUVERTURE ORIGINALE DE LIVRAISON SEULE (pas d'estampe à l'intérieur).

1898 P., Imprimerie Champenois, 1897, 1 couverture recto-verso in-folio (format replié : 410 x 310 mm), papier épais gris.Parfait état.

Couverture du N°4 de cette publication mensuelle qui était proposée en livraisons refermant chacune 4 estampes originales.Superbe composition dAlfons Mucha au plat supérieur représentant une femme à chevelure longue tenant une plume, imprimée en vert sur papier gris.

GISMONDA, Sarah Bernhardt, Théâtre de la Renaissance. Les Maitres de l'Affiche Pl. 27

Pars Imprimerie Chaix 1897 Planche N°27, format 29 x 40 cm (toutes marges). Chromolithographie d'époque avec le timbre à sec de l'Imprimerie Chaix (Lugt 1777c). Notre exemplaire est une des très rares épreuves imprimées sur papier Japon (Our plate is one of the few copies printed on Japanese paper). Original plate in good condition). LES MAITRES DE L'AFFICHE, prestigieuse publication d'art, éditée par l'atelier de lithographie Chaix, dont la parution s'étala de décembre 1895 à novembre 1900. Chaque livraison comportait 4 planches de reproduction en chromolithographie d'une remarquable qualité d'impression des plus belles affiches illustrées des grands artistes français et étrangers (auxquelles il faut ajouter 16 planches de lithographies originales données en prime aux abonnés). Lors de l'Exposition universelle de 1889, fut organisée la première exposition rétrospective dévolue à l'affiche, celle-ci devait valider la reconnaissance officielle d'appartenance de l'affiche au monde de l'art. Jules Chéret (1836-1932) y sera sacré '' Maître de l'affiche '', c'est aussi à cette date que Seurat commencera à collectionner les affiches de Chéret. Alfons Maria Mucha, 1860-1939. Bel exemplaire d'une des très rares épreuves imprimées sur papier Japon, du tirage de tête (Our plate is one of the few copies printed on Japanese paper) ( Photographies sur demande / We can send pictures of this book on simple request )

Très bon Pas de couverture Édition spéciale

Phone number : 06 86 01 78 28

XXème EXPOSITION DU SALON DES CENT. Les Maitres de l'Affiche Pl. 94

Pars Imprimerie Chaix 1897 Planche N°94, format 29 x 40 cm (toutes marges). Chromolithographie d'époque avec le timbre à sec de l'Imprimerie Chaix (Lugt 1777c). Notre exemplaire est une des très rares épreuves imprimées sur papier Japon (Our plate is one of the few copies printed on Japanese paper, original plate in good condition). LES MAITRES DE L'AFFICHE, prestigieuse publication d'art, éditée par l'atelier de lithographie Chaix, dont la parution s'étala de décembre 1895 à novembre 1900. Chaque livraison comportait 4 planches en lithographie, des plus belles affiches illustrées des grands artistes français et étrangers. Chaque livraison comportait 4 planches de reproduction en chromolithographie d'une remarquable qualité d'impression des plus belles affiches illustrées des grands artistes français et étrangers (auxquelles il faut ajouter 16 planches de lithographies originales données en prime aux abonnés). Lors de l'Exposition universelle de 1889, fut organisée la première exposition rétrospective dévolue à l'affiche, celle-ci devait valider la reconnaissance officielle d'appartenance de l'affiche au monde de l'art. Jules Chéret (1836-1932) y sera sacré '' Maître de l'affiche '', c'est aussi à cette date que Seurat commencera à collectionner les affiches de Chéret. Bel exemplaire d'une des très rares épreuves imprimées sur papier Japon, du tirage de tête (Our plate is one of the few copies printed on Japanese paper) ( Photographies sur demande / We can send pictures of this book on simple request )

Très bon Pas de couverture Édition spéciale

Phone number : 06 86 01 78 28

Le combat d'Ulysse et d'Irus

Épreuve coupée à la cuvette. en feuille Bon Visscher Cornelis 1589

édition originale

Stammtafeln der Familie von Muralt in Zürich von ihrer Einwanderung im Jahre 1555 bis zum Jahre 1976.

Zürich, Berichthaus, 1976. Nicht paginiert. Mit 11 Falttafelnn (Stammbäumen). Beschrifteter Leinenband.

Sehr gut erhaltenes Exemplar.

Karte des Kantons Zürich 1566.

Zürich. Matthieu. 1967 58 x 48 cm. 6 Holzschnitte und 10 Bordürenteile. In Originalmappe.

Lonchamp 2531. - Eines von 800 nummerierten Exemplaren. Mit den erhaltenen Kupferplatten gedruckter Nachdruck. Murer, bekannt als der Schöpfer des Murer-Stadtplanes, stammte aus Zürich und war "die bedeutendste Erscheinung unter den Zürcher Buchillustratoren dieser Epoche" (Leemann-van Elck). Er war ein Patenkind Christoph Froschauers und über mehrere Jahre hinweg Mitarbeiter in Tobias Stimmers Strassburger Offizin. - Die erste detaillierte Karte des Zürcher-Gebiets (Masstab 1:56000) und gilt als eine der schönsten Holzschnittkarten der Schweiz. Zusammengesetzt misst die Karte 124 x 104 cm.

Der uralten wytbekannten Statt Zürich gestalt und gelägenheit, wie sy zu diser zyt in wäsen, ufgerissen und in grund gelegt, durch Josefen Murer und durch Christoffel Froschower, zu Eeren dem Vatterland getruckt, Im M.D.LXXVI Jar

Gattikon, Verlag Dorfpresse. 1966. Lithografie auf festem Papier. Blattgrösse: 97 x 139 cm.

Gerollt in Grafikrolle.

Der uralten wytbekannten Statt Zürich gestalt und gelägenheit, wie sy zu diser zyt in wäsen, ufgerissen und in grund gelegt, durch Josefen Murer und durch Christoffel Froschower, zu Eeren dem Vatterland getruckt, Im M.D.LXXVI Jar

Gattikon, Verlag Dorfpresse. 1966. Zehnfarben Lithografie auf festem Papier. Blattgrösse: 97 x 139 cm.

Gerollt in Grafikrolle. - Mit Begleitbuch von Arthur Dürst (1976).

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![CASERNE DE GENDARMERIE POUR TROIS BRIGADES à DIGNE [Basses - Alpes] (Alpes de Haute-Provence). Mr C. LUTTON, architecte, William & Farge, architectes ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4449_1_thumb.jpg)

![CASERNE DE GENDARMERIE POUR TROIS BRIGADES à DIGNE [Basses - Alpes] (Alpes de Haute-Provence). Mr C. LUTTON, architecte, William & Farge, architectes ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4449_2_thumb.jpg)

![PETITE MAISON à Northampton [Angleterre] . Mr E. GODWIN, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4456_1_thumb.jpg)

![TRIBUNAL DE COMMERCE A YVETÔT [Seine inférieure]. Mr LEFORT, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4459_1_thumb.jpg)

![VILLA A HEREFORD [ANGLETERRE]. Mr LUCY architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, dessin)](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4445_1_thumb.jpg)

![VILLA A HEREFORD [ANGLETERRE]. Mr LUCY architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et Cie, éditeur (Rivoalen, dessin)](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4445_2_thumb.jpg)

![BUREAU D'OCTROI (à RENNES) route de Châtillon [Ille et Vilaine] Mr MARTENOT est bien sur l'auteur du célèbre PAVILLON MARTENOT de RENNES . Mr ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4458_1_thumb.jpg)

![PRESBYTÈRE DE TORCY, [Ardennes]. Gravure. Mr RACINE, architecte, DUCHER et Cie, éditeur](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4113_1_thumb.jpg)

![PRESBYTÈRE DE TORCY, [Ardennes]. Gravure. Mr RACINE, architecte, DUCHER et Cie, éditeur](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4113_2_thumb.jpg)

![FERME de la TROUILLÈRE [Département de la Nièvre], Maison du fermier. Mr TANQUENEL, architecte, William & Farge, architectes directeurs, DUCHER et ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/SCH/4454_1_thumb.jpg)