-

Latest

Last 24h (1)

Last 3 days (2)

Last month (18)

Last week (4)

-

Century

17th (2)

18th (9)

19th (206)

20th (1736)

21st (233)

-

Syndicate

ILAB (2192)

SLAM (2192)

Mouvements de jeunesse. Chrétiens et juifs : sociabilité juvénile dans un cadre européen, 1799-1968.

Editions du Cerf, 1985, gr. in-8°, 432 pp, chronologie, index, broché, bon état (Coll. Cerf-Histoire)

"Cet ouvrage rassemble des communications présentées lors de la session strasbourgeoise de la Commission internationale d'histoire ecclésiastique comparée, en septembre 1983. Tant dans la substantielle introduction du maître d'œuvre que dans la liste des contributions transparaît un double parti méthodologique. Comparatisme géographique et confessionnel en premier lieu, afin d'empêcher le catholicisme français de s'autoproclamer modèle universel : les organisations juives de l'entre-deux-guerres sont particulièrement bien servies. Objectivation sereine en second lieu, qui s'efforce de prévenir toute « histoire sainte » et restitue, de ce fait, à l'Action catholique spécialisée une ascendance et des collatéraux dont elle ne saurait rougir. Cholvy propose d'ailleurs une périodisation tripartite : aux œuvres pour la jeunesse auraient succédé les organisations de jeunesse générales et fédérales, elles-mêmes relayées (ou concurrencées) par des mouvements de jeunesse spécifiques et centralisés. Une vingtaine d'études ponctuelles permettent de tester la grille en prolongeant la réflexion." (Etienne Fouilloux, Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 1986)

Le Judaïsme. Doctrines et préceptes.

PUF, 1951, in-12, 155 pp, 4 planches hors texte, broché, couv. lég. abîmée, état correct (Coll. Mythes et religions)

La Bonne école. Volume 1 : Penser l'école dans la civilisation industrielle. Volume 2 : Institution scolaire et contenus de savoir dans l'école industrielle.

Seyssel, Champ Vallon, 2000-2004, 2 vol. in-8°, 363 et 275 pp, glossaire, biblio, brochés, bon état (Coll. Milieux)

D'une situation actuelle inquiétante (violence, échec scolaire, doutes sur les institutions dominantes...), les auteurs veulent dialectiquement tirer des raisons d'espérer en décrivant l'enseignement d'un nouvel humanisme, fondé à partir de la lisibilité du nouveau réel industriel. Un travail philosophique novateur et polémique portant sur le rapport contemporain au savoir et à sa transmission. Le second volume définit les finalités nouvelles de l'école dans le nouveau contexte de la civilisation industrielle. Constatant que le projet de l'école de Jules Ferry s'inscrivait dans une civilisation agricole, les auteurs défendent un système scolaire permettant aux individus de comprendre leur temps.

Histoire de la musique dramatique en France, depuis ses origines jusqu'à nos jours.

P., Firmin Didot, 1873, gr. in-8°, xv-448 pp, répertoire du Théâtre de l'Académie de Musique de 1671 à 1873 (110 pp) et bibliographie (18 pp) in fine, broché, couv. lég. salie, bon état. Ouvrage couronné par l'Institut

"Fils d'un banquier ruiné émigré en Amérique pour refaire fortune, Gustave Chouquet (1819-1886) vit de 1840 à 1860 aux Etats-Unis, où il enseigne pendant seize ans. Nommé conservateur du musée instrumental du Conservatoire en 1871, il rédige en 1878, pour l'Exposition universelle, le Rapport sur les instruments de musique et les éditions musicales. Il est l'auteur d'oeuvres musicales diverses, mais aussi d'ouvrages consacrés à l'histoire de la musique dont le plus important est cette "Histoire de la musique dramatique en France depuis ses origines jusqu'à nos jours", premier ouvrage du genre." (Patrick Dubois) — "A l'opéra religieux, qui nous a légué ses processions et qui a enfanté le moderne oratorio, ont succédé des représentations théâtrales à l'usage exclusif de l'aristocratie, et nous avons indiqué par quelle suite de transformations ces ballets de cour ont conduit à l'opéra-ballet et aux divertissements qui n'ont cessé d'orner nos grands ouvrages lyriques et qui trop souvent en ralentissent la marche. Avec la sécularisation du théâtre, nous avons vu grandir un art vraiment populaire, et, dans les farces que les compagnies d'acteurs laïques jouaient sur des échafauds, nous avons aperçu le premier modèle des opérettes qui, depuis 1855, ont envahi toutes nos scènes secondaires. Enfin de la fusion des trois éléments religieux, aristocratique et populaire, est sorti le drame musical, tel que l'ont compris et perfectionné tour à tour les maîtres français et les maîtres étrangers. Nous avons dit ce qu'a été notre tragédie lyrique depuis Lully jusqu'à ce jour ; nous avons énuméré les services que l'Italie et la France se sont mutuellement rendus ; nous avons signalé la révolution musicale opérée par les symphonistes allemands, nous avons marqué chacun des progrès accomplis, et nous avons fini par arriver à cette conclusion que nos opéras-comiques l'emportent à tous les points de vue sur ceux des autres nations et que, dans tous les genres de musique dramatique, nous avons conquis à présent le premier rang." (p. 305)

Les Sanson. Bourreaux de père en fils pendant deux siècles.

Fayard, 1960, pt in-8°, 331 pp, sources, généalogie, broché, bon état

De Frédéric II à Guillaume II.

Fontemoing, 1915, in-12, 373 pp, reliure demi-toile havane clair, dos lisse avec titres et fleuron dorés, bon état (La Guerre de 1914-18)

"Sous ce titre, M. Chuquet a réuni une suite d'articles et d'essais, grands et petits, les uns déjà parus dans diverses revues, les autres inédits, tous inspirés par la guerre actuelle. Nous ne pouvons les signaler tous ; nous classons les principaux sous divers chefs : 1) La Belgique et la violation de sa neutralité. M. Chuquet rappelle les termes du traité du 19 avril 1839 par lequel la neutralité de la Belgique était garantie par les cinq grandes puissances, dont l'Autriche et la Prusse (...) – 2) L'Alsace (...) – 3) L'Allemagne et la guerre actuelle. M. Chuquet expose la situation du Hanovre en 1866, la menace faite par l'Allemagne à la France en 1875, l'alerte de 1887 après l'incident Schnaebelé (...) – 4) Les pays neutres : le manifeste des intellectuels espagnols en faveur de la France ; un article, l'un des plus longs du volume, sur les voix américaines sur la guerre de 1914-1915. – Et ce n'est pas tout ; ici il est question de la Bohême, là de l'armée russe ; ici de la littérature allemande, là, à propos de quelque incident de la lutte actuelle, sont évoqués des souvenirs de cette Révolution dont M. Chuquet connaît si bien l'histoire. Une série d'articles un peu trop morcelés à notre gré, mais écrits d'une plume alerte pour la bonne cause." (Christian Pfister, Revue historique, 1926) — "M. Arthur Chuquet a cet avantage sur les autres écrivains de la guerre, qu'il est un historien extrêmement averti. Son érudition est grande : aussi peut-il toujours fortifier son opinion d'un exemple ou d'un souvenir. Il exprime ici le profond dégoût que lui causent, et lui ont toujours causé les procédés allemands, tant au cours de la guerre contemporaine que depuis Frédéric II. On peut suivre ici le développement de l'âme nationale prussienne et M. Chuquet a très finement mis en lumière quelques-uns des vilains côtés de l'esprit teuton et des moeurs traditionnelles au pays de Frédéric II et de Guillaume II." (Les Livres de la Guerre, août 1914-août 1916)

Les Mystiques allemands du XIIIe au XIXe siècle.

Grasset, 1935, in-12, (8)-304 pp, index des ouvrages à consulter, broché, bon état. Avec un joli petit dessin en couleurs à la gouache figurant une religieuse sur le faux-titre

Un choix de textes allant de sainte Hildegarde à Catherine Emmerich en passant par Albert le Grand, Maître Eckhart, Henri Suso, Jean Tauler, Paracelse, Jacob Boehme, Silesius et Novalis. — "M. Jean Chuzeville nous présente, en traduction, une suite d'extraits empruntés aux œuvres des grands mystiques « allemands », depuis sainte Hildegarde de Bingen jusqu'à Catherine Emmerich. L'adjectif ethnique est, d'ailleurs, pris dans un sens très large, puisque le choix s'est étendu à Ruysbroeck l'Admirable. Il y a toujours dans ces morceaux détachés quelque chose d'inquiétant, en raison de la mutilation qu'ils risquent d'infliger à des systèmes de pensée ou de sentiments parfois fort bien liés. Mais les textes sont d'un vif intérêt, souvent émouvants ou profonds, et ils ont été traduits avec un art très sûr." (Marc Bloch et Ch.-E. Perrin, Revue Historique, 1938)

Une petite histoire de la Société des Gens de Lettres de France.

SGDL, 1992, in-8°, 96 pp, 48 gravures et photos, couv. à rabats

Histoire du Cinématographe de ses origines jusqu'à nos jours.

P., Editions du "Cinéopse" et Librairie Gauthier-Villars, 1925, gr. in-8°, xv-604 pp, préface de J.-L. Breton, de l'Institut, 136 figures (photographies, figures, illustrations, etc.), (30) pp de publicités in-fine, broché, bon état. Edition originale. Rare

Cet important ouvrage constitue une véritable mine de renseignements sur toute l'aventure du pré-cinéma et du septième art avec son fulgurant développement industriel, artistique et culturel ; en fin d'ouvrage se trouve l'étonnante liste des brevets déposés en France de 1890 à 1900, concernant les appareils cinématographiques. Par Georges-Michel Coissac (1868-1946), spécialiste du cinéma et directeur du "Cinéopse", une revue mensuelle dont le sous-titre précisait la mission : « Organe mensuel de l'industrie cinématographique, la photographie, l'électricité, l'optique ».

Filmographie universelle. Tome I : Index historique des techniques et industries du film. Tome II : Primitifs et précurseurs, 1895-1915. Première partie : France et Europe.

P., Institut des Hautes Etudes Cinématographiques, 1963-1964, 2 vol. gr. in-8°, 231 et 284 pp, texte dactylographié, brochés, couv. illustrées, discret C. de bibl., bon état (Coll. cours et publications de l'IDHEC, série Histoire et sociologie). Rare

L'Exil de James Joyce, ou l'art du remplacement.

Grasset, Publications de la faculté des lettres et sciences humaines de Paris-Sorbonne, 1968, fort in-8°, 851 pp, biblio, broché, bon état. Edition originale

Avant d'être une thèse monumentale, ce livre est d'abord le témoignage d'une rencontre. Avec une étonnante rigueur, Hélène Cixous restitue l'unité de l'œuvre de Joyce, et l'articule de façon singulièrement éclairante à la biographie de l'auteur. Être un artiste, pour Joyce, cela consiste dès le plus jeune âge à opérer un travail de métamorphose, passant d'un vécu oppressant à la formation d'un imaginaire, d'une symbolique et d'un style. L'exil physique, la fuite loin de Dublin sa ville marâtre, n'a pas suffi : il fallait encore que Joyce réussisse à se réapproprier ce vécu tenace pour en faire la matière même d'une création qui le sublimerait. Par-delà une compréhension intime de l'homme et de l'oeuvre, Hélène Cixous se donne et nous donne les moyens de saisir, au-delà des formules faciles dont les manuels sont encombrés, en quoi l'art est bien une possibilité de vie. — "Joyce a fait de son œuvre le double de sa vie, comme il faisait de sa vie la répétition de son œuvre : le réel tendait à se déplacer du côté du livre. C'est pourquoi l'œuvre dépasse les possibilités ordinaires de l'écriture. Penser sa vie "écrite" plutôt que vécue et, inversement, s'enfoncer dans l'écriture comme dans un temps personnel, faire de l'évolution d'un art sa propre histoire, tel fut le dessein de Joyce, passé l'enfance. Par la continuité du livre au moi, du moi au livre, l'art de Joyce participe de l'essence du jeu. Absent du livre en sa personne réelle, Joyce est cependant présent par le biais de divers remplaçants, petits ou grands, hommes ou femmes. Il se regarde vivre et, en même temps, s'imagine en train de se regarder vivre ; il introduit un voyeurisme au-delà du regard, et au-delà de l'instant un futur qui fait du présent un passé. Il est dedans et dehors. Sa création, conçue comme rivale de celle de Dieu, lui tient lieu de patrie, de temps, d'antre, et, cependant, c'est dans l'écriture que Joyce perpétue son exil. "Exilé volontaire", telle est la définition de l'artiste par lui-même, définition qui fonde les antagonismes créateurs ; hérétique, paria, fils prodigue, c'est contre l'Église, la famille, la patrie, que Joyce dresse ses substituts, Stephen Dédalus, Léopold Bloom, Richard Rowan, Shakespeare, ou la trinité complexe de Finnegans Wake en laquelle Joyce est père, fils, frère et antifrère. "Je suis un produit de cette race, de ce pays, de cette vie", dit Dédalus, projection ironique de Joyce jeune homme. L'artiste est en effet le produit négateur de ces trois puissances dangereuses. Il l'est si essentiellement que son existence dépend de sa conscience d'expulsion, de culpabilité ou de défi : c'est pourquoi l'artiste se maintient en état de séparation volontaire ; la séparation en effet est source de création, comme le péché originel est une "felix culpa" qui promet la rédemption. Les "erreurs du génie sont volontaires", ses malheurs sont nécessaires, il lui faut être l'éternel accusé, le mal venu, le mal-aimé. Loin de l'Irlande, hors de l'Église et de la famille, Joyce s'empresse de récupérer ses trois menaces vitales sous la forme de figures de remplacement, ou d'un système de correspondances symboliques. Au centre de l'œuvre, dissimulé, révélé, l'artiste à la recherche de lui-même vit dans le temps successif de l'écriture, observé par l'artiste Joyce assis dans l'espace de la mémoire, et qui feint l'indifférence. Cette thèse, magistrale, est la première grande tentative entreprise, en France, pour mettre en clair l'œuvre, l'art et la personne de James Joyce." (L'Editeur) — Table : Introduction. La réalité de l'Irlande – I. La cellule familiale – II. Héroïsme public, héroïsme privé – III. Le choix de l'hérésie – IV. La récupération de l'exil – V. La poétique joycienne – Appendice. Thoth et l'écriture – Bibliographie.

Vienne 1880-1938. L'Apocalypse joyeuse.

P., Editions du Centre Georges Pompidou, 1986, in-4°, 767 pp, 810 illustrations en noir et en couleurs, biographies, glossaire, Who's Who viennois, biblio, reliure toile éditeur, sans la jaquette, bon état. Edition originale

Une exposition marquante du Musée national d'art moderne du Centre Pompidou, « Vienne, naissance d’un siècle, 1880-1938 ». Les temps étaient alors à la célébration inquiète des fins de siècle, à l’interrogation perturbée sur la vitalité artistique d’époques plus troublées. La vieille Europe centrale et tout particulièrement la « double monarchie » – l’Empire austro-hongrois – suscitaient une fascination effervescente. — Table : Sissi ou la vulnérabilité (E.M. Cioran) ; Le flambeau d'Ewald (Claudio Magris) ; La Vienne de Freud (Bruno Bettelheim) ; Une modernité sceptique (Jean Clair) ; Entre rêve et réalité (Robert Waissenberger) ; De la scène publique à l'espace privé (Carl E. Schorske) ; La mort dans la peinture autrichienne (Werner Hoffmann) ; Hans Makart (Werner Hoffmann) ; Anton Romako (Gerbert Frodl) ; Les rêveurs dionysiaques (William Mc Grath) ; Les mécènes de la Sécession (Bernard Michel) ; Gustav Klimt (Werner Hoffmann) ; Otto Wagner. De la ″libre reconnaissance″ à l'art de construire (Peter Haiko) ; La ville blanche ″au Steinhof″ à Vienne. Architecture et maladie mentale (Peter Haiko, Harald Leupold-Löwenthal, Mara Reissberger) ; Adolf Loos et le ″Kulturgefälle″ est-ouest (Eduard Sekler) ; La Wiener Werkstätte 1903-1913. le paradis terrestre et le chemin de la ruine (Peter Vergo) ; L' âge d'or du graphisme viennois (Michael Pabst) ; La voie industrielle (Karl Mang) ; La mise en scène de théâtre (Wolfgang Greisenegger) ; Richard Teschner marionnettiste (Jarmila Weissenböck) ; La naissance de la théorie de l'art (Günter Metken) ; Souvenirs de collaborationa avec Ernst Kris (Ernst Gombrich) ; Sociologie et utopie d'un art autonome (Michael Pollak) ; Egon Schiele (Jane Kallir) ; La Vienne d'Arnold Schönberg (Jane Kallir) ; Arnold Schönberg et Richard Gerstl (Jane Kallir) ; Oscar Kokoschka (Serge Sabarsky) ; Choix de lettres (Oskar Kokoschka) ; Les maisons de Loos ou l'espace en projet (Françoise Very) ; La maison de Wittgenstein (Bernhard Leitner) ; Passe-impasse et manque (Pierre Boulez) ; Paul Poiret à Vienne, Emilie Flöge à Paris (Wolfgang Georg Fischer) ; La Sécession et Auguste Rodin, 1897-1905 (Daniele Gutmann) ; Les années parisiennes d'Adolf Loos, 1922-1928 (Yvonne Brunhammer) ; Politique communale à Vienne la rouge (Wolfgang Maderthaner) ; L' utopie construite. Le logement à Vienne la rouge, 1919-1934 (Sokratis Dimitriou) ; L' Ecole des arts appliqués du musée autrichien d'art et d'industrie (Gabriele Koller) ; Une modernité optimiste : la voie abstraite (Dieter Bogner) ; Cinéma : le chemin de Vienne (William Karl Guerin) ; La fin d'une république : les années trente (Michel Cullin) ; Enst Jünger, Alfred Kubin : extraits de correspondance (Henri Plard) ; Fugue de la mort (Paul Celan).

Les Drogues et le comportement humain.

Payot, 1972, in-8°, 297 pp, traduit de l'anglais, figures dans le texte, biblio, lexique, index, broché, bon état (Coll. Science de l'homme)

Définition de la psychopharmacologie ; Les drogues imaginaires ; Drogues, vigilance et sommeil ; Les drogues, l'apprentissage et la mémoire ; Bréve vision sur les hallucinogénes ; Explication de la variabilité des effets de drogue ; Mesure de la maladie mentale par des drogues ; Les drogues, le comportement et le cerveau ; Les drogues dans la vie quotidienne. — "Il s'agit de la traduction française d'un bon manuel de psychopharmacologie paru en Angleterre en 1970. L'auteur y étudie successivement les données générales sur la psychopharmacologie et les différentes drogues psychotropes en montrant la difficulté de leur classement selon leurs effets physiologiques et pathologiques. Ils peuvent être étudiés objectivement sur quelques grandes fonctions psychophysiologiques : la vigilance et le sommeil, l'apprentissage et la mémoire. Il s'agit des meilleurs chapitres de l'ouvrage. Sont envisagés dans les chapitres suivants : les effets hallucinogènes de certaines drogues, en particulier la mescaline et l'acide lysergique. L'auteur décrit ensuite longuement les effets de ce qu'il appelle « les drogues de la vie quotidienne », sédatifs, tranquillisants, hypnotiques et alcool. Il montre bien que certaines de ces drogues sont parfois utilisées par le patient comme une automédication. (...) L'alcoolisme dans la vie quotidienne est ainsi longuement étudié..." (J. Postel, L'année psychologique, 1973)

Il était une fois le Temps.

Tallandier, 2005, in-8°, 301 pp, biblio, broché, bon état, envoi a.s.

Civilisation.

P., Hermann, 1975, gr. in-8°, 425 pp, traduit par André de Vilmorin et Francis Spar, 292 illustrations en noir et en couleurs, index, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

Une passionnante réflexion sur ce qu'exprime notre patrimoine artistique quand, du haut des siècles, on le contemple avec enthousiasme et lucidité et que, de loin en loin, apparaissent les étapes de la civilisation. Par l'ancien directeur de la National Gallery, homme d'esprit et de culture.

The Nude. A Study of Ideal Art.

Penguin Books, 1960, pt in-8°, xxiii-408 pp, 298 illustrations, notes, index, broché, couv. illustrée, bon état. Texte en anglais

L'Epopée laïque ou la conquête des libertés.

Nathan/Editions Labor, 1982, in-8°, 443 pp, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Humanisme et Liberté)

"La laïcité se présente comme le seul et véritable humanisme dans le sens le plus plein du mot, puisqu'elle exprime une conception et un praxis, une pensée et une action qui met l'homme et l'homme seul au centre de ses préoccupations et de ses objectifs." (Avant-propos).

Géographie historique des villes d'Europe occidentale. Actes du colloque tenu les 10, 11 et 12 janvier 1981 à l'Université de Paris-Sorbonne. Tome I : Villes et réseaux urbains.

Paris, 1984, in-8°, 199 pp, 45 figures, broché, bon état (Publications du département de géographie de l'université de Paris-Sorbonne n° 12)

Spécificité et diversité des villes de l'Europe occidentale ; L'évolution des formes de peuplement et des réseaux urbains. 14 études érudites dont une série de contributions traitant de l'évolution ou du fonctionnement de systèmes urbains : Eienne Dalmasso, Franco Savi pour Italie, Jean-Claude Boyer, Michel Cabouret pour l'Europe hanséatique, Paul Claval et Bernard Lepetit pour la France. Un second volume d' actes du colloque est paru en 1986.

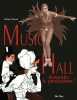

Music-hall. Demandez le programme !

Boulogne-Billancourt, Editions Du May, 2008, in-4°, 160 pp, très nombreuses illustrations en noir et en couleurs, courte biblio, cart. illustré de l'éditeur, bon état

Sous la Révolution, le peuple aime, entre deux coups de guillotine, boire, chanter et se réunir autour du bon vin pour constituer les "sociétés bachiques". Sous la Restauration, ces sociétés prennent le nom de goguettes, d'où l'expression "partir en goguette" qui signifie aller boire, s'amuser. Les goguettes se multiplient et, petit à petit, deviennent des cafés chantants dont le plus connu sur les Champs-Élysées s'appelle : le café Bosquet. Un orchestre, une estrade, ouvert toute l'année, le concert fait désormais partie de la soirée, d'où le nom café-concert. Puis, les établissements se tournent vers la chanson accompagnée d'autres disciplines comme la pantomine, le ballet, le cirque, les attractions foraines, de petites pièces de théâtre, voire même des ballets... Ainsi, le café-concert évolue vers le music-hall ! Ce livre retrace l'histoire du music-hall et des grandes vedettes ou clown qui s'y sont produits: Foottit, Grock, La Goulue, Colette Willy, Fréhel, Mistinguett, Maurice Chevalier, Joséphine Baker et tous les autres. Ce récit, tout en images, raconte l'évolution et les grandes heures des Folies-Bergère, de Bobino, du Casino de Paris, de l'Olympia et du Moulin Rouge, qui a gardé la tradition du 19e siècle.

Hier, nos vacances.

Aubanel, 2007, in-4°, 175 pp, 134 photos dans le texte, à pleine page et sur double page, biblio, reliure cartonnée illustrée de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état

Quoi de plus merveilleux que le temps des vacances ? Parenthèse enchantée, elles laissent au fond de chacun de nous les plus indélébiles des souvenirs... Ceux de grands départs à l'aube, de routes de campagne, de balades à vélo, des premiers bains de mer, de pique-niques en famille, de périlleuses glissades à ski, d'idylles rendues plus intenses par l'exotisme du décor... Dès 1936 et l'avènement des congés payés, la notion de vacances prend sens pour tous, à l'échelle nationale. Tandis qu'auparavant "aller ailleurs pour ne rien faire" était une affaire de riches, les familles ouvrières se lancent dès l'après-guerre à la découverte des plages normandes. C'est à travers une iconographie riche, variée, souvent étonnante, que l'on redécouvre avec délices, comme on tourne les pages d'un album de famille, les vacances d'antan...

Ordre, mariage, extrême-onction.

Bloud et Gay, 1939, in-12, 184 pp, biblio, index, édition originale, ex. numéroté sur vélin alfa Ruysdael. (Coll. Bibliothèque catholique des sciences religieuses)

La Création de l'Homme et les Premiers Âges de l'Humanité

C. Marpon et E. Flammarion "Bibliothèque scientifique populaire" 1887, in-4 (27,5 x 18,5 cm) reliure éditeur avec dos en chagrin rouge orné de caissons dorés, toutes tranches dorées, 677 p. (premier plat de reliure un peu défraîchi, sinon très bon état) Dans une collecion dirigée par Camille Flammarion, une étude de vulgarisation sur les premiers âges, illustrée de 350 gravures, 5 grandes planches et 2 cartes des dolmens, thème auquel l'auteur consacre un intéressant chapitre.

Les Tsiganes.

Editions Tchou, 1976, in-8°, 266 pp, 16 pl. de photos hors texte, 2 cartes, broché, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

Introduction. 1. Les origines : Les légendes. Les hypothèses. 2. L'Histoire : La dispersion tsigane. L'apparition en Europe. Les Tsiganes aux XVe et XVIe siècles. Les noms donnés aux Tsiganes. Les Tsiganes et les classes dangereuses. Les Tsiganes et la sorcellerie. Les Tsiganes et les répressions. Les Tsiganes en France sous l'Ancien Régime. Les Tsiganes en Europe pendant la période historique. Les Tsiganes au XIXe siècle. Les Tsiganes et le romantisme. 3. Les métiers : Le choix des métiers. Forgerons et travailleurs des métaux. Marchands de chevaux. Montreurs d'ours. La musique et la danse. Les arts divinatoires. 4. La tradition : L'organisation tribale. La Loi ou la Tradition tsigane. Les croyances religieuses. Démonologie. Magie. Pharmacopée et magie médicale. Sorcellerie. 5. La vie quotidienne : Stérilité et fécondité. Grossesse et accouchement. Naissance et baptème. Puberté et virginité. Amour. Fiançailles et mariage. Sexualité. Vêtements et parures. Habitation et moyens de transport. Nourriture et cuisine. Hygiène. La mort et les rites funèbres. 6. La langue et les moyens d'expression : La langue tsigane. L'écriture. Les moyens d'expression. 7. Les Tsiganes et la Société : Le nomadisme. Les Tsiganes dans le monde actuel. Les Tsiganes et nous. 8. Conclusion. Bibliographie sommaire.

Les Révolutions de l'inconscient. Histoire et géographie des maladies de l'âme.

Editions de la Martinière, 2001, gr. in-8°, 317 pp, illustrations en noir et en couleurs, biblio, broché, couv. illustrée à rabats, bon état (Coll. Les reflets du savoir)

Concept occidental ? Idée luxueuse des pays développés ? Si l'hypothèse de l'inconscient naît dans la Vienne fin de siècle, elle n'en aspire pas moins à l'universalité. Universalité historique et géographique. C'est cette vocation que Catherine Clément a voulu revisiter à sa manière, tout en audace, esprit critique et fulgurance. Génies, diables, sorcières : les figures de la psyché humaine ne manquent pas de peupler le monde, qu'elles soient inquiétantes ou au contraire apaisantes. Si Catherine Clément approche au plus près la psychanalyse, son voyage l'amène sans arrêt aux confluents de l'histoire, de la géopolitique, de l'ethnologie, de la philosophie, ou encore de la morale. On retrouvera les grands hommes, parmi lesquels Freud, Devereux, Lacan, Reich, Bettelheim, mais aussi Moïse, le président Wilson ou encore l'empereur Bokassa. Vivifiantes et originales, Les révolutions de l'inconscient se lisent comme le roman d'une essayiste pour qui la réflexion est toujours affaire d'engagement.

Les Musiciens célèbres depuis le seizième siècle jusqu'à nos jours. Ouvrage illustré de 44 portraits gravés à l'eau-forte par Masson, Deblois et Massard et de 3 reproductions héliographiques d'anciennes gravures par A. Durand.

P., Libraire de L. Hachette et Cie, 1868, gr. in-8°, viii-680 pp, 47 planches hors texte, dont le frontispice, appendice bibliographique, index des compositeurs, reliure demi-chagrin noir, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titres et caissons ornés dorés, encadrements à froid sur les plats, tranches dorées (rel. de l'époque), mors lég. frottés, qqs rares rousseurs, bon état

Excellente étude historique sur les musiciens célèbres : Lulli, Haendel, Gluck, Piccinni, Mozart, Beethoven, Spontini, Donizetti, Chopin, Listz, Wagner... par Félix Clément (1822-1885), membre de la commission des arts et des édifices religieux, professeur de musique ancienne. Il fit restaurer les orgues de la chapelle de la Sorbonne et rédigea le rapport sur les orgues.

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Histoire du Cinématographe de ses origines jusqu'à nos jours.. [Cinéma] – COISSAC (G.-Michel).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLI/120271_1_thumb.jpg)