-

Type

Artists book (1)

Autograph (35)

Book (8786)

Disk (1)

Drawings (1)

Engraving (3)

Magazine (47)

Manuscript (147)

Maps (6)

Old papers (63)

Photographs (3)

Posters (1)

-

Latest

Last 24h (2)

Last 3 days (12)

Last month (98)

Last week (11)

-

Language

Danish (1)

Dutch (1)

English (5)

French (9079)

German (1)

Italian (2)

Latin (4)

Portuguese (1)

-

Century

16th (48)

17th (110)

18th (392)

19th (1104)

20th (2055)

21st (99)

-

Countries

Belgium (1013)

Canada (39)

China (4)

Côte d'Ivoire (12)

France (7631)

Greece (2)

Italy (2)

Netherlands (4)

Switzerland (387)

-

Syndicate

ALAC (36)

CLAM (40)

CLAQ (16)

CNE (57)

ILAB (2715)

NVVA (280)

SLACES (280)

SLAM (2350)

SNCAO (2364)

Extrait du dictionnaire de chymie de Mr Macquer

sans lieu, sans nom, 1780, in-12, XII-292 (i.e. 290, les 2 premières pages étant numérotées 1 & 2 et 3 & 4), veau blond de l'époque, dos lisse et fleuronné, pièce de titre verte, tranches marbrées, Manuscrit anonyme, soigneusement rédigé à l'encre brune, illustré d'un petit dessin au titre et d'un bandeau. Il contient plusieurs articles depuis "Acide" jusqu'à "Zinc". Il s'achève sur une "Explication des caractères chymiques", comportant la légende des nombreux symboles utilisés, et sur un tableau dépliant donnant une "Echelle des affinités" utilisant ces symboles. Oeuvre maîtresse de Macquer, ce dictionnaire est l'un des tout premiers ayant pour objet la chimie. Il a paru pour la première fois en deux volumes en 1766 et a connu de nombreuses réimpressions, dont plusieurs sont contemporaines du présent manuscrit (Chez Didot en 1777-1778, chez les Libraires associés en 1779-1780, etc.) Pierre Joseph Macquer (1718-84) fut professeur de chimie et de pharmacie au Jardin des plantes de Paris. Après avoir publié des "Eléments de chimie" et encouragé par d'autres scientifiques, il décida de publier un dictionnaire de cette discipline qui n'avait jamais été abordée de manière alphabétique jusqu'alors. Cette forme lui permet en outre de développer un certain nombre de sujets qui ne trouvaient pas leur place dans un traité classique. Couverture rigide

Bon XII-292 (i.e. 290, les 2

Château des Tuileries. - Maison du Roi. B. A. S.

Paris, 30 mars 1820; bifeuillet in-12, écrit sur une page, en feuille.

Adressé au chevalier Rigault de Rochefort (né en 1763), ancien magistrat et alors secrétaire des commandements de la duchesse d'Orléans, ce billet (signature peu lisible, de Montaigu ?) exprime ses regrets de n'avoir pu rendre au destinataire un service demandé : "J'espérois beaucoup pouvoir vous rendre le petit service que vous m'avez demandé, mais je vous dirai à ma honte que vous ayant réservé les deux billets de mes deux dames, je ne les ai pas reçus cette année. Ceci n'est pas une gasconnade". - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

( MANUSCRIT ) - MAISON Emile, écrivain, ancien officier de Garibaldi.

Reference : 7167

Manuscrit autographe signé , portant le titre : "Histoire du Vieux temps. Assiégés " et Note autographe signée , titrée : " Gentilly . 1er mai 1904 ".

Manuscrit autographe signé , portant le titre : “ Histoire du Vieux temps. Assiégés“.Texte consacré au Portugal du XIIIe siècle, l’auteur y parle de D. Sanche, Dona Mencia de Lope, l’infant don Alfonso et Mathilde de Boulogne, Martin Freitas, le château de Coimbre.7 feuillets in-4° et 3 petits feuillets in-12° d’ajouts ou notes, à l’encre ou crayon .Epreuve manuscrite avec d’abondantes corrections, ratures, ajouts. Adresse de l’auteur au 1er feuillet , 2 rue Jacob Paris et dédicace manuscrite à l’auteur savoisien Constant Berlioz, en vue de la publication de son texte (déchirures avec petits manques de apier en bordure des feuillets).On Joint une Note manuscrite signée: " Gentilly . 1er mai 1904 ". Compte-rendu d’une visite à Gentilly de l’auteur , venant d’Arcueil chez Marcel Le Coultre, il visite l’église pendant la Messe, et décrit l’assistance et l’atmosphère “ dehors c’est la grande bataille électorale pour le renouvellement des conseils municipaux.. “ et conclut“ le populo de Gentilly est foncièrement libre-penseur “. 1 page in-8°.

Emile Maison, ancien officier de Garibaldi lors de l’expédition des Mille, fut l’un des premiers volontaires étrangers à avoir combattu en Pologne ( cf. Aleksander Gieystoz. Echanges entre la Pologne et la Suisse du XIVe au XIXe siècle… Genève, Droz,p. 224). Il est l’auteur notamment de: - Expédition de Chine. Lettres d'un volontaire au 102ème , recueillies et mises en ordre par Emile Maison. Paris : B. Duprat, 1861./ - Journal d'un volontaire de Garibaldi. Paris : A. de Vresse, 1861. Bibliothèque Arnauld de Vresse . / - Une page d'histoire : Inès de Castro, par Émile Maison . Annecy : impr. de J. Dépollier, 1885. / - Caprera : les Loisirs de Garibaldi, par Émile Maison . Paris : E. Dentu, 1861. / - Le Parti hispano-prussien .Paris : A. Sagnier, 1876... ( Cl Gr)

Historia Genealogia Temporom et veritatis [suivi d'un traité de mathématiques / followed by a mathematical treatise].

[Circa 1710]. 1710 1 vol. in-8° manuscrit (200 x 175 mm) de : [2] f. (titre illustré à lencre, petit lexique d'héraldique avec illustrations) ; 93 pp. darmoiries ; 121 pp. de mathématiques. Demi-vélin de réemploi en attente de reliure, dos lisse muet. (défauts d'usage).

Fascinant manuscrit dhéraldique et de mathématiques rédigé par un officier au début du XVIIIème siècle dans le département alsacien du Haut-Rhin, proche de Mulhouse. Sur la première page de garde est inscrit: Ce livre appartient à moi, Pierre Joseph Boillot, natif de Belfort, département du haut Rhin. Je prie la personne à qui ce livre pourrait [terminer] entre les mains, de le rendre au soussigné, il leur en sera très reconnaissant.. Plus loin se trouve un court récapitulatif des lieux autour de Mulhouse dans lesquels lauteur a été missionné comme lieutenant. La première partie est consacrée à lhéraldique de familles royales et du clergé : Armes du Roy de France, Armes du Roy de Prusse, Armes de la Reine dHongrie, Armes de la Reine de Russie, Armes du Roy de Suede et Vicomte de Cafselle, Armes de lEvesque de Ratisbonne Armes de l'Evesque de Lüthig etc. Les 93 armoiries sont finement dessinées à pleine page à lencre de Chine et toutes ne sont pas titrées. La seconde partie est un cours de mathématiques élémentaire richement détaillé introduisant les bases (chiffres indo-arabes et romains, additions, soustraction, multiplication etc.) avant de développer leurs applications au travers dexemples, dobservations et de démonstrations plus poussées. Manuscrit intéressant. 1 vol. 8vo manuscript (200 x 175 mm) of : [2] f. (title illustrated in ink, small lexicon of heraldry with illustrations); 93 pp. of coats of arms; 121 pp. of mathematics. Re-used half vellum awaiting binding, smooth muted spine (use defects). Fascinating heraldry and mathematics manuscript written by an officer in the early 18th century in the Alsatian department of Haut-Rhin, near Mulhouse. On the first flyleaf is written: This book belongs to me, Pierre Joseph Boillot, native of Belfort, department of Haut-Rhin. I beg the person to whom this book may [end up] in the hands, to return it to the undersigned, he will be very grateful.. Further on is a short summary of the places around Mulhouse where the author was assigned as a lieutenant. The first part is devoted to the heraldry of royal and clergy families: Arms of the King of France, Arms of the King of Prussia, Arms of the Queen of Hungary, Arms of the Queen of Russia, Arms of the King of Sweden and Viscount of Cafselle, Arms of the Bishop of Regensburg Arms of the Bishop of Lüthig etc. The 93 coats of arms are finely drawn in full-page Indian ink, and all are untitled. The second part is a richly detailed course in elementary mathematics, introducing the basics (Indo-Arabic and Roman numerals, addition, subtraction, multiplication etc.) before developing their applications through examples, observations and further demonstrations. An interesting manuscript.

Phone number : 06 81 35 73 35

MEMORIAL GENERAL OU RECUEIL D'AGENDA JOURNALIER.

1819 et 1er janvier 1820. 1819 1 vol. in-12° manuscrit (160 x 110 mm) de : [86] pp. manuscrites à l'encre noire (plusieurs pages de lagenda laissées vierges ou partiellement remplies). Plein parchemin marron moucheté à recouvrement avec lacet, dos lisse muet.

Curieux agenda perpétuel manuscrit anonyme témoignant de lorganisation rigoureuse de la vie dun élu ayant vécu dans la première moitié du XIXème siècle. Louvrage prend la forme dun traité permettant à son utilisateur dorganiser sa vie en plusieurs parties. Lauteur introduit son ouvrage de la sorte : Le Mémorial général est divisé en quatre parties. Première partie : Affaires. Deuxième partie : santé et divers besoins du corps. Troisième partie : Étudier. Quatrième partie : Conduite morale, ou des devoirs. Il ny a de bonheur quau () de lordre. Lordre consiste dans le parfait accomplissement de ses rapports, avec le créateur, ses semblables, et soi-même. Agenda perpétuel. 1819 et 1er janvier 1820. Mémorial général ou recueil dagenda journaliers pour les objets essentiels ou permanents.. Ainsi, dans la première moitié de louvrage, on trouve des détails sur lorganisation de ses affaires personnelles et publiques à la mairie (dépenses, revenus, travaux agricoles, réparations à prévoir, papiers à traiter, organisation du travail etc.) mais aussi des informations sur ses goûts personnels en matière de fruits, de boissons, de couleurs etc. La seconde moitié est une sorte dessai de philosophie et de théologie chrétienne dans laquelle lauteur révèle les valeurs morales indispensables selon-lui. On peut lire notamment: Vertues, relation au prochain, La paix intérieur, De lamour que nous devons à Dieu, Bibliothèque religieuse, Exercice de nos facultés intellectuelles : mémoire, imagination, raison, Exercice des facultés morales. Des fautes et des vices à détruire, vertues à pratiquer.. Fascinant agenda perpétuel bien conservé et écrit à lencre noire dune écriture très lisible. 1 vol. 12vo manuscript (160 x 110 mm) of : [86] pp. handwritten in black ink (several diary pages left blank or partially filled in). Full brown speckled parchment with lace overlay, smooth muted spine. Curious anonymous handwritten perpetual diary showing the rigorous organisation of the life of an elected official who lived in the first half of the 19th century. The work takes the form of a treatise enabling its user to organise his life in several parts. The author introduces his work as follows: "The General Memorial is divided into four parts. First part: Business. Second part: Health and various needs of the body. Third part: Study. Fourth part: Moral conduct, or duties. There is no happiness except in () order. Order consists in the perfect fulfilment of one's relationships with the creator, one's fellow creatures and oneself. Perpetual diary. 1819 and 1st January 1820. General memorial or collection of daily diaries for essential or permanent objects". Thus, in the first half of the work, we find details on the organisation of his personal and public affairs at the town hall (expenses, income, farm work, repairs to be planned, papers to be dealt with, organisation of work etc.) but also information on his personal tastes in terms of fruit, drinks, colours etc. The second half is a sort of essay on Christian philosophy and theology, in which the author reveals the moral values he considers indispensable. These include: "Virtues, relationship with our neighbour", "Inner peace", "On the love we owe to God", "Religious library", "Exercising our intellectual faculties: memory, imagination, reason", "Exercising our moral faculties. Faults and vices to destroy, virtues to practise". Fascinating perpetual diary, well preserved and written in very legible black ink.

Traité de géométrie à Mr de Massingy. 1ère partie : théorie de la géométrie.

1769. 1769 1 vol petit in-4 manuscrit (145 x 213 mm) de : [1] f. (frontispice au lavis d'encre noire) ; 479 pp (dont table et errata) ; 15 planches manuscrites repliées. Ex-libris aux armes du baron de Charansonnex (Mr de Massingy) : « virtus sepulta resurget ». Dédicace faite par l'auteur à Mr de Massingy sur le frontispice dessiné. (Tache dencre en marge supérieure, quelques planches découpées sur lencadrement) Plein veau marbré d'époque, dos nerfs orné, titre de maroquin havane, roulette sur les coupes, tranches rouges. (Petit manque à la coiffe inférieure, petite fente de 5 mm sur le haut du mors supérieur)

Impressionnant manuscrit de géométrie du milieu du XVIIIe siècle complété de 15 planches manuscrites. Ce remarquable travail anonyme était sans doute destiné à une publication. il sagit du premier volume de ce traité couvrant la théorie de la géométrie, allant jusqu'aux corps des solides, et à la trigonométrie rectiligne. La seconde partie annoncée en introduction mais manquante ici, devait couvrir la géométrie pratique. Louvrage est rédigé à lencre brune et noire dans un encadrement de double filets, avec une écriture soignée parfaitement lisible. Lauteur présente ainsi son travail en introduction : « On divise la géométrie en deux parties, savoir en géométrie spéculative et en géométrie pratique. Dans la première on sattachera à développer les différents rapports de létendue ; sans donner des règles pour tirer des lignes, construire des figures, et mesurer létendue dans la 2e qui est la géométrie pratique. On donnera ces sortes de règles avec démonstration de leur infaillibilité, il ne faudra donc pas sembarrasser dans cette 1ère partie des méthodes pour la construction des figures, il suffira de les supposer construites au moyen des règles que fournira la 2ème partie et il est bon dailleurs de bien observer que les figures quon présentera aux yeux du corps nont pour objet ; que de fixe lattention de lauditeur... ». En fin douvrage se trouvent 15 planches donnant 211 figures géométriques numérotées et finement tracées dans un encadrement. Manuscrit très bien conservé. 1 small vol 4to manuscript (145 x 213 mm) of: [1] f. (frontispiece in black ink wash); 479 pp (including table and errata); 15 folded manuscript plates. Ex-libris with the coat of arms of the Baron de Charansonnex (Mr. de Massingy): virtus sepulta resurget. Dedication by the author to Mr. de Massingy on the illustrated frontispiece. (Ink stain in upper margin, some plates cut on the frame). Full marbled calfskin of the period, decorated spine, title in tan morocco, roulette on the edges, red edges. (Small loss to the lower cap, small 5 mm split at the top of the upper joint). Impressive mid-18th century manuscript on geometry, complete with 15 handwritten plates. This remarkable anonymous work was undoubtedly intended for publication. It is the first volume of this treatise covering the theory of geometry, including solid bodies and rectilinear trigonometry. The second part, announced in the introduction but missing here, was to cover practical geometry. The work is written in brown and black ink within a double-lined frame, in neat, perfectly legible handwriting. The author presents his work as follows in the introduction: "Geometry is divided into two parts, namely speculative geometry and practical geometry. In the first part, we will focus on developing the different relationships of extension; without giving rules for drawing lines, constructing figures, and measuring extension in the second part, which is practical geometry. We will give these kinds of rules with a demonstration of their infallibility, so there is no need to get bogged down in the first part with methods for constructing figures; it will suffice to assume that they have been constructed using the rules provided in the second part. It is also worth noting that the figures presented to the eye have no purpose other than to focus the listener's attention..." At the end of the book are 15 plates containing 211 numbered geometric figures, finely drawn and framed. The manuscript is very well preserved.

Phone number : 06 81 35 73 35

[Voyage en Afrique du Nord/Travel to North Africa].

1881. 1881 1 vol in-12° (172 x 109 mm.) de: 192 pp. manuscrites à lencre bleue et rouge et paginées; quelques ff. supplémentaires glissés. Percaline noire, dot muet, pièce de titre de papier collé au premier plat et titré à lencre rouge, titre partiellement illisible.

Fascinant carnet relatant un voyage en Afrique du Nord effectué en 1881 et riche de très nombreuses informations sur lAlgérie, la Tunisie et le Maroc de cette époque. Rédigé en français dans un style impersonnel et dauteur inconnu, le texte regorge de détails couvrant tous les aspects de la vie dans cette région du monde. On y trouve des informations sur les ethnies et leur origine (Larabe, le Kabyle, le Maure, LIsraelite, le Biskri etc.), la cuisine (ex: la préparation de lagneau par les musulmans), les langues (de nombreux points de vocabulaire en arabe sont fournis: expressions, proverbes, noms de lieux etc.), lurbanisme (ex: la répartition des quartiers, les rues étroites et tortueuses dAlger etc.), larchitecture (ex: les maisons blanchies à la chaux et leur agencement particulier pour les rafraîchir etc.), lagriculture (ex: les dattiers qui doivent être fécondés pour produire des dattes), les rites musulmans (ex: les tentes arabes orientées est-ouest, la tête vers La Mecque), la monnaie (ex: Le franc espagnol en usage à Oran), les canons de beauté (ex: lutilisation du henné), les monuments historiques (ex: les ruines de Carthage), le mariage arabe etc. En plus de ces très nombreuses informations factuelles, lauteur joint ses réflexions sur le mode de vie arabe et ne manque pas dy ajouter des pointes dhumour notamment par le biais de citations de proverbes: «Faites cuire dans une même chaudière un arabe et un Roumi et en sortira toujours deux bouillons distincts. (proverbe arabe)» Un «Roumi» étant le nom par lequel les musulmans désignent un chrétien, un Européen. Beau témoignage dun voyageur français portant un regard curieux sur le mode de vie des habitants dAfrique du nord, le tout avec une pointe dhumour. 1 vol. 12-mo (172 x 109 mm.) of : 192 pp. handwritten in blue and red ink and paginated; a few additional slipped ff. Black percale, mute endpaper, paper title-piece glued to first board and titled in red ink, title partially illegible. Fascinating notebook relating a trip to North Africa made in 1881 and rich with a lot of information about Algeria, Tunisia and Morocco of that time. Written in French in an impersonal style and by an unknown author, the text is full of details covering all aspects of life in this region of the world. There is information on the ethnic groups and their origins (the Arab, the Kabyle, the Moor, the Israelite, the Biskri, etc.), the cuisine (e.g., the preparation of lamb by the Muslims), the languages (many points of vocabulary in Arabic are provided: expressions, proverbs, place names, etc.), the urban planning (e.g., the distribution of neighborhoods, the narrow and winding streets of Algiers, etc.), the architecture (e.g., the architecture of the city of Algiers), and the history of the city. ), architecture (e.g., whitewashed houses and their particular arrangement to cool them, etc.), agriculture (e.g., date palms that must be fertilized to produce dates), Muslim rites (e.g., Arab tents oriented east-west, with the head towards Mecca), currency (e.g., the Spanish franc in use in Oran), beauty canons (e.g., the use of henna), historical monuments (e.g., the ruins of Carthage), Arab marriage, etc. In addition to this wealth of factual information, the author adds his reflections on the Arab way of life and does not fail to add points of humor, notably through quotations from proverbs: "Cook an Arab and a Roumi in the same pot and they will always come out with two distinct broths" (Arab proverb, translated from French). A "Roumi" being the name by which Muslims designate a Christian, a European. Beautiful testimony of a French traveler with a curious look at the way of life of the inhabitants of North Africa, all with a touch of humor.

Phone number : 06 81 35 73 35

Recueil de poésies diverses.

[Circa 1850]. 1850 1 vol in-8° manuscrit (220 x 160 mm) de : 607 pp. (dont table). Demi-basane dépoque, dos à nerfs orné et titré, plats recouverts de papier marbré bleu. (coins usagés, dos frotté, mors fendillés, second plat détaché).

Impressionnant recueil manuscrit de poésies originales en français dû à Jean Jules Perreve, humble poète amateur. En préambule de son recueil de poésies diverses, lauteur livre son premier poème A mon recueil dans lequel il déclare humblement : écrire pour moi seul est ma prétention. Toutefois, l'uvre de lauteur a très certainement profité à ses proches, en témoignent les nombreux poèmes adressés à ces derniers, bien que anonymisés, ainsi que les chansons pour leurs noces. Louvrage contient près de 300 poèmes, chansons, fables, charades, épigrammes et confessions diverses : A lamour de létude, Les fêtes de Noël, Epitre à ma cheminée, Le Printemps, A Mme L.. sur sa broderie, A mademoiselle D. sur son mariage, A Monseigneur l'Archevêque de Mouen, Le renard et la sonnette, Chants pour ma femme le jour de nos noces, Le cocher de Monseigneur etc. Rédigés entre 1813 et 1862, la plupart des écrits sont datés du mois et de lannée. Voici le poème dédié à son amie page 160 : A Mademoiselle R. Rose que cultiva lamour, Par le sein de mon [adére], Et rappelle lui chaque jour, Celui qui ne veut aimer quelle. Portrait de mon amie. Elle est aimable, elle est modeste, Elle a des grâces, de lesprit ; Jadmire sa douceur céleste, De son cur le vice est proscrit. Piquante sans coquetterie, Elle est belle et, chacun le sait ; Dans cet admirable portrait, Qui ne reconnait mon amie !. Témoignage littéraire touchant de la vie dun grand amateur de poésie. 1 vol 8vo manuscript (220 x 160 mm) of : 607 pp. (including table). Contemporary half-basane, spine ribbed, decorated and titled, boards covered with blue marbled paper (corners worn, spine rubbed, spine ends split, second board detached). Impressive manuscript collection of original French poetry by Jean Jules Perreve, a humble amateur poet. In the preamble to his collection of miscellaneous poems, the author delivers his first poem, A mon recueil, in which he humbly declares: writing for myself alone is my claim.... However, the author's work certainly benefited those closest to him, as evidenced by the many poems addressed to them, albeit anonymized, as well as the songs for their weddings. The work contains almost 300 poems, songs, fables, charades, epigrams and various confessions: A l'amour de l'étude, Les fêtes de Noël, Epitre à ma cheminée, Le Printemps, A Mme L.. sur sa broderie, A mademoiselle D. sur son mariage, A Monseigneur l'Archevêque de Mouen, Le renard et la sonnette, Chants pour ma femme le jour de nos noces, Le cocher de Monseigneur etc. Written between 1813 and 1862, most are dated by month and year. Here is the poem dedicated to his friend, page 160: A Mademoiselle R. Rose que cultiva l'amour, Par le sein de mon [adére], Et rappelle lui chaque jour, Celui qui ne veut aimer qu'elle. Portrait de mon amie. Elle est aimable, elle est modeste, Elle a des grâces, de lesprit ; Jadmire sa douceur céleste, De son cur le vice est proscrit. Piquante sans coquetterie, Elle est belle et, chacun le sait ; Dans cet admirable portrait, Qui ne reconnait mon amie !. A touching literary testimony to the life of a great lover of poetry.

Phone number : 06 81 35 73 35

[Ensemble de factures].

Paris, 1815 - 1816 45 pièces in-8, in-4 ou in-folio, en feuilles.

Petit dossier qui regroupe de nombreuses factures adressées à l'Impératrice Marie-Louise pour ses achats à ses divers fournisseurs parisiens, soit en originales (et parfois avec l'en-tête imprimé de la raison sociale) soit en duplicata. Marie-Louise ne vivait évidemment plus à Paris depuis avril 1814, et elle résidait alors à Vienne, en attendant d'aller régner sur Parme et Guastalla, mais elle continuait naturellement à se fournir dans les meilleures maisons de Paris. Il est commode de regrouper ces documents selon la nature des marchandises achetées, puis par ordre chronologique d'émission :I. Tissus, robes et chapeaux.1. Du 19 février 1815, chez Corbie (magasin d'étoffes de soie, broderies, cachemires, sis rue de Richelieu). - 2. Du 22 février 1815, chez Frémont. - 3. Du 27 février 1815, chez Corbie. - 4. Du 17 mai 1815, chez Corbie. - 5.-6. Du 20 mai 1815, chez Frémont. - 7. Du 15 août 1815, chez Frédérick. - 8. Du 22 septembre 1815, chez Delacroix. - 9. Du 23 septembre 1815, chez madame Banes. - 10. Du 15 novembre 1815, chez Vernier (marchand de draps). - 11. Du 11 décembre 1815, chez Frédérick. - 12. Du 27 novembre 1815, chez Le Roy (marchand de modes). La date indiquée est 1816, mais, en raison d'un acquittement daté du 29 février 1816, on a affaire à une erreur. - 13. Du 31 décembre 1815, chez Gay frères. - 14. Du 8 janvier 1816, chez Ducamp. - 15. Du 31 décembre 1816, chez Denevers et Rouyer (plumes d'autruches). II. Lingerie.16. Du 27 novembre 1815, chez Mlles Lolive, De Beuvry & Cie (lingères, sises rue Saint-Honoré). - 17. Du 13 décembre 1815, chez les mêmes.III. Parfumerie.18. Du 5 août 1815, chez Gervais-Chardin (maître-parfumeur sis rue Saint-Martin "à la Cloche d'argent"). - 19. Du 12 octobre 1815, chez le même. - 20. Du 27 octobre 1815, chez le même. - 21. Du 18 novembre 1815, chez le même. - 22. Du 15 décembre 1815, chez le même. - 23. Du 30 décembre 1815, chez le même. IV. Jouets.24. Du 13 décembre 1815, chez Cacheleux.V. Papeterie.25. Du 25 mai 1815, chez Rolland.VI. Livres.26. Du 17 janvier 1815, chez le libraire Rousseau. - 27. Du 18 janvier 1815, chez Rolland (livres, dont la gravure de Blanchard, "Le Départ de l'île d'Elbe", laquelle ne fut réalisée qu'après le 26 février de cette année, ce qui laisse supposer une antédatation ...). - 28. Du 30 janvier 1815, par Barbier (qui continuait ainsi ses acquisitions pour l'Impératrice). - 29. Du 31 janvier 1815, par Rousseau (dont deux almanachs royaux). - 30. Du 6 février 1815, chez Nepveu (livres). - 31. Du 22 février 1815, chez Rousseau (livres). - 32. Du 27 février 1815, par Barbier (dont l'"Histoire du dix-huit brumaire" de Gallais, et l'"Histoire des sociétés secrètes de l'armée" de Nodier). - 33. Du 10 mars 1815, chez Rousseau. - 34. Du 20 mai 1815, chez Rousseau. - 35. Du 22 juillet 1815, chez Rousseau. - 36. Du 22 août 1815, chez Rousseau. - 37. Du 31 août 1815, chez Nepveu, libraire passage des Panoramas. - 38. Du 6 septembre 1815, chez Lélu. - 39. Du 13 septembre 1815, chez Rolland. - 40. Du 26 octobre 1815, chez Rousseau. - 41. Du 30 octobre 1815, chez Rousseau. - 42. Du 3 novembre 1815, chez Rousseau. - 43. Du 28 novembre 1815, chez Nepveu. - 43. Du 27 décembre 1815, chez Rousseau. - 44. Du 31 décembre 1815, chez Nepveu. - 45. Du 31 décembre 1815, chez Rousseau. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

FREGATE ECOLE IPHIGENIE CAMPAGNE 1890-91,manuscrit marine ecole navale : exercices sur la carte éxecutés en 1897

1891 CARNET dessin IN 8 oblong + feuillets détachés,manoeuvres textes et cartes,non paginé,bon état.

Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

MANUSCRIT marine navigation - Constantinople ; route détroit du Bosphore ...

un feuillet ancien XVIIIe s.,2p.- 30x22 cm,- dessins PROFILS de la cote

Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Rapport sur la construction de deux frégates a LIVOURNE

1813 IN FOLIO broché,titre manuscrit sur chemise + 18 pages en feuilles ;datées 13 juillet 1810

bon etat,rare; complet Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Procés verbal des opérations de la Commission formée a Livourne ,suivant les ordres de son Ex.le Ministre de la Marine et des Colonies du 22 septembre 1808,

Livourne le 22 septembre 1808,In folio 9 pages manuscrites a l’encre a 2 colonnes + titre,bords marge tachées,

ecriture un peu passée Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Rapport sur les dispositions prises ou a prendre pour l'éxecution des derniers ordres donnés par son Ex.le Ministre de la Marine et des Colonies relativement au port de LIVOURNE

LIVOURNE 26 avril 1809,12 pages,in folio,pages manuscrites a l’encre bords marge tachées,signé Pouyer

bon etat Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

MANUSCRIT marine empire port de LIVOURNE 7e arrdt; Joseph BERARD, MARESTIER. Pouyer brig l’Inconstant

Reference : 20800

Construction de l’Inconstant : marché pour l’achevement du brig l’Inconstant,par association d’ouvriers,contrat

LIVOURNE,13 juin 1810,6 pages (double copie),in folio, 3 pages manuscrites a l’encre bords marge tachées avec manques angulaire,cachets,signé BERARD, MARESTIER. Pouyer

contrat d’ouvriers charpentiers.Basé a Livourne en 1814,l’Inconstant se trouve ainsi devenir le navire amiral de Napoleon à l’ile d’Elbe; chaque copie,rare Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

MANUSCRIT marine empire port de LIVOURNE Joseph BERARD, MARESTIER. Pouyer

Reference : 20799

Rapport sur la construction de deux frégates au port de LIVOURNE

LIVOURNE,13 juin 1810,17 pages,in folio,pages manuscrites a l’encre bords marge tachées,signé BERARD, MARESTIER. Pouyer

encre passée,lisible Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

(Manifeste) De part le Roy...

1773. 48.5 x 37 cm - Manuscrit sur papier vergé. Diverses déchirures avec petits manques sans manque de texte ; taches claires. Document très lisible.

Précaution de confinement des bêtes malades (polmonera grava), surveillance et obligation de produire un certificat de santé lors du passage dans la région (Grand Croix où la maladie est déclarée, Moncenis, sur les routes de Savoie à Suse où doit se tenir une foire).

Recette médicale (purgatif).

s.l., Martin, 1745, 1 1/4 de feuillet manuscrit (recto verso).

"Composition de médecine que m'a conseillé Mr Martin le médecin quand j'aurais besoin d'être purgé et dont il m'a donné la recette[...]".

Phone number : 06 80 15 77 01

Tableaux par corps et par batailles des officiers tués ou blessés pendant les guerres de l'Empire. (1805-1815)

S.l., s.d. (vers 1895) fort vol. in-4, [2] ff. n. ch., puis ensemble chiffré de façon anarchique (alternativement folioté et paginé sans ordre repérable) 1-1274, [5] ff. n. ch. de table, demi-chagrin noir, dos lisse orné de filets et pointillés dorés (reliure de l'époque). Mors abîmés.

Il s'agit de l'exemplaire de Martinien lui-même, mis au propre, et apparemment disposé pour l'impression des épreuves. Rappelons que l'ouvrage parut pour la première fois chez Henri Charles-Lavauzelle en 1899, formant un fort volume in-8 de 824 pages.C'est là le principal ouvrage de l'historien militaire Aristide Martinien (1843-1912), bibliothécaire des Archives historiques de la Guerre. Ce travail monumental, toujours utilisé, avait été rédigé dans la suite de la Liste des officiers généraux tués ou blessés sous l'Empire, parue dès 1896, mais formant une plaquette de 36 pages seulement.Davois II, 214 (pour l'imprimé). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

4 L.A.S. adressées à François-Augustin Pécoul..

Lamentin [Martinique], 27 mai 1849 - 27 novembre 1849 4 pièces in-8, en feuilles, sur papier fin.

Intéressant ensemble de quatre lettres très développées, adressées par le propriétaire Thoré à François-Augustin Pécoul (1798-1858), qui sera, avec Bissette, élu député de la Martinique en juin 1849. La famille Thoré, présente en Martinique depuis le XVIIIe siècle, est bien connue, mais, en l'absence de détermination plus avancée, il est difficile d'identifier exactement l'auteur des missives.I. Du 27-28 mai 1849 : 6 pp. Dans le contexte de la toute récente abolition, et des difficultés à alimenter les plantations en travailleurs, une importante partie de la lettre insiste sur la nécessité de recourir de façon massive à l'immigration européenne par engagement préalable, spécialement à partir des zones rurales pauvres du sud de la France : "Vous avez mille fois raison, mon cher Pécoul, de vous occuper sérieusement de la question de l'immigration européenne. Oui, je le répéterais à satiété, voici mon thème : si 10,000 Européens au moins ne viennent pas avant peu habiter chacune de nos belles colonies, la race blanche sera obligée de les abandonner, parce qu'elles seront perdues pour la production, et par contre-coup pour la France ; elles replongeront alors dans la barbarie haïtienne". Est également évoquée la situation pré-électorale et ses différents candidats à la députation (Schoelcher, Bissette - dont Thoré semble proche -, Pécoul, Pory-Papy, Mazuline, etc.). II. Du 10 juin 1849 : [3] pp. n. ch. Lettre post-électorale, célébrant la défaite de Schoelcher, apparemment bête noire de Thoré ("Si nous pouvions anéantir complètement ce représentant de la Montagne"), et la victoire du tandem conservateur Bissette et Pécoul. "Bissette a été vraiment sublime par son dévouement et son patriotisme ; il a conquis à jamais l'estime et la considération de tous les honnêtes gens ; mais aussi, quel tact, quelle adresse, quelle activité il a déployés pour vaincre ses ennemis. Son plus ardent et plus dangereux adversaire été notre très cher directeur de l'intérieur [Louis-Thomas Husson]. Ce gueux-là n'a su qu'imaginer pour annihiler l'influence de Bissette et combattre votre candidature : agents électoraux expédiés dans toutes les campagnes, et qui, surpris en flagrant délit, ont avoué être envoyés par le directeur ; ordonnance qui défend de manifester son opinion avec une bannière (...) ; moyens occultes employés pour pousser au désordre par des agents mêmes de l'administration, &c."III. Du 27 juin 1849 : [4] pp. n. ch. Thoré exhorte Pécoul à se concentrer sur la prochaine loi sur les sucres, et sur la question vitale de l'immigration européenne, alors que "la colonie se meurt d'inanition, près d'un tiers déjà se trouve réduit à l'état de savane". Il aborde aussi le problème de l'indemnité due aux planteurs en conséquence de l'abolition : "120 millions d'indemnité sont un secours trop peu en rapport avec le dommage occasionné pour ne pas être englouti sans laisser aucun effet salutaire, tandis que sans travail et sans un prix rémunérateur du travail, il n'y a pas de colonies possibles".Il suggère un nom pour le nouveau directeur de l'intérieur, qui doit être pris parmi les Martiniquais, et non provenir de la métropole. C'est d'ailleurs son préféré, Bontemps, qui sera effectivement nommé. Enfin, il donne quelques nouvelles de la campagne des législatives en Guadeloupe, et des efforts de Bissette et de Mondésir Richard pour contrer le tandem Montagnard ("ce monstre de Scheoelcher").IV. Du 27 novembre 1849 : [4] pp. n. ch. Roule essentiellement sur l'organisation du travail de la canne dans les nouvelles conditions, et sur les soucis donnés pour la récolte de 1850Cachet sec "Ma bibliothèque" apposé au début de chaque pièce. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

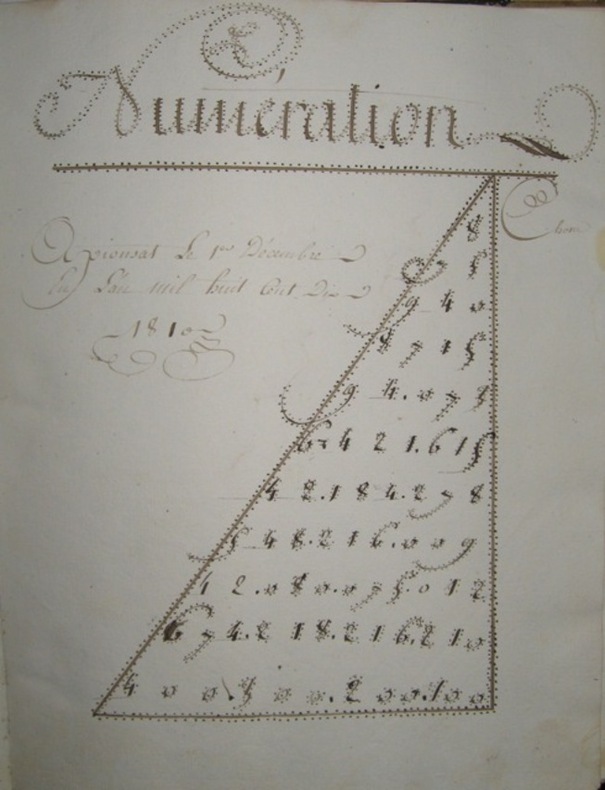

Manuscrit de Pierre MAGES ( de Pionsat, Puy-de-Dome) , tenu en 1809- 1810.

Cahier in-4° , demi-velin à coins, plats de papier bleu, fermeture par lacets crèmes, 124 pages écrites ( sur environ les 200 pages que compte le cahier ).L'étude aborde les chapitres suivants : numération, addition, soustraction, réduction, multiplication; parties alliquotes, fractions, division, règles du cent, du millier, de trois, règle de compagnie, règle de tare, règle testamentaire, règle d'alliage, et les exercices correspondants, la règle de fausse position , dernière du cahier, est restée inachevée. Environ 80 pages sont restées vierges en fin de cahier.

Cours de mathématiques pratiques, ce cahier tenu en 1809 et 1810, regroupe les exercices de Pierre Mage de Poinsat en Auvergne et pour plusieurs exercices les cas soumis à l'élève sont tirés de la vie quotidienne de la famille, par exemple :" Gilbert Mage, Jacques , Pommerol et Pierre Mage font compagnie ensemble tant pour la perte que pour le gain…" pour la règle de compagnie, ou encore " Mage a vendu ou acheté en différentes fois..." pour la règle d'alliage . Belle mise en page et calligraphie. Les exercices relatifs la règle de trois dessinent des Z sur les feuillets, les divisions des losanges réguliers. Papier des plats frotté, quelques petites taches rousses en bordures de plusieurs feuillets. ( Reu-CH1)

Problèmes darithmétique et de géométrie.

[Circa 1780]. 1780 1 vol. in-8° manuscrit (200 x 150 mm) de : 70 pp. numérotées. Plein veau raciné dépoque, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin rouge, gardes de papier marbré. (coins usés, coiffes frottées, taches sur le premier plat).

Impressionnant manuscrit de mathématiques dauteur anonyme et daté fin XVIIIème. Louvrage est entièrement manuscrit de la même main à lencre noire, dune écriture très petite restant néanmoins très lisible. Il est composé de 5 parties majeures : I. Problèmes d'arithmétique ; II. Problèmes de géométrie ; III. Une présentation détaillée des systèmes de mesure, de la valeur dun quintal, de la livre, le système métrique (distance, volume, poids, superficie etc.) ; IV. Définition des termes que lon employe dans larithmétique, énoncés des propositions quelle renferme, & explication des problèmes quelle donne lieu ; V. Définitions des termes quon employe dans la géométrie, énoncés des propositions quelle renferme, & explication des problèmes quelle donne lieu. Manuscrit rigoureusement composé. 1 vol. 8vo manuscript (200 x 150 mm) with : 70 numbered pp. Contemporary full shagreened calf, ornate smooth spine, red morocco title-piece, marbled paper end-papers (corners worn, covers rubbed, stains on first cover). Impressive mathematics manuscript by an anonymous author, dated late 18th century. The work is entirely handwritten by the same hand in black ink, in a very small, yet legible script. It consists of 5 major parts: I. Problèmes d'arithmétique; II. Geometry problems; III. A detailed presentation of measurement systems, the value of a quintal, the pound, the metric system (distance, volume, weight, surface area etc.); IV. Definition of terms used in arithmetic, statements of the propositions it contains, & explanation of the problems it gives rise to; V. Definition of terms used in geometry, statements of the propositions it contains, & explanation of the problems it gives rise to. Rigorously composed manuscript.

Phone number : 06 81 35 73 35

[Caricatures]..

S.l., s.d. (vers 1900) in-16 oblong (12 x 20 cm), [20] ff. n. ch., 27 ff. vierges, toile grège moderne, dos lisse muet (reliure de l'époque).

Petit carnet renfermant 20 dessins à l'encre de Chine, signés E. Mazéas, et représentant diverses scènes caricaturales, légendées ou non. Elles tournent généralement autour du mariage, des prostituées, des femmes.La date peut se déduire de celle figurant sur un calendrier à la caricature du f. [11]. Il n'a rien été trouvé sur ce Mazéas. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

La femme et le monde. Revue mensuelle Mai 1950

Manuscrit Sans lieu, ni date, 1950. Cahier In-4 carré broché (agrafé) entièrement manuscrit et illustré de dessins et publicités contrecollées.Curieuse esquisse complète pour une revue "La femme et le mode, revue mensuelle Mai 1950. Sommaire : Vers l'unification de l'Europe occidentale. Le prtoblème Indo-chinois. Le dialecte à l'école. La Guyane française attend les colons. La verrerie tchécoslovaque. La peinture à l'eau. La semaine sainte en Espagne. La mode de printemps. Cinéma. Théâtre". Bon état

Toutes les expéditions sont faites en suivi au-dessus de 25 euros. Expédition quotidienne pour les envois simples, suivis, recommandés ou Colissimo.

Batailles, combats et victoires des armées françaises en Espagne et en Portugal.

S.l., s.d. (vers 1820) in-folio, [24] ff. n. ch., couverts d'une écriture moyenne et très lisible (environ 30 lignes par page), broché sous couverture d'attente de papier crème.

Le titre et le texte sont identiques à ceux du volume I de la série Batailles, combats et victoires des armées françaises, publiée en 1819 chez Tiger et déclinée en sept tomes et neuf volumes. En revanche, le nom d'Amédée Meurice est inconnu des bibliographies de la période. Les opuscules de la série sus-nommée sont demeurés anonymes et ne comportent comme mention d'auteur que C***, qui ne correspond de toutes façons pas aux initiales de Meurice. Nous avons peut-être ici le début d'une attribution qui a échappé jusque lors. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Write to the booksellers

Write to the booksellers![Historia Genealogia Temporom et veritatis [suivi d'un traité de mathématiques / followed by a mathematical treatise].. [MANUSCRIT / MANUSCRIPT].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5850_1_thumb.jpg)

![Historia Genealogia Temporom et veritatis [suivi d'un traité de mathématiques / followed by a mathematical treatise].. [MANUSCRIT / MANUSCRIPT].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5850_2_thumb.jpg)

![Historia Genealogia Temporom et veritatis [suivi d'un traité de mathématiques / followed by a mathematical treatise].. [MANUSCRIT / MANUSCRIPT].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5850_3_thumb.jpg)

![[Voyage en Afrique du Nord/Travel to North Africa].. [MANUSCRIT/MANUSCRIPT]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/4318_1_thumb.jpg)

![[Voyage en Afrique du Nord/Travel to North Africa].. [MANUSCRIT/MANUSCRIPT]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/4318_2_thumb.jpg)

![[Voyage en Afrique du Nord/Travel to North Africa].. [MANUSCRIT/MANUSCRIPT]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/4318_3_thumb.jpg)

![Recueil de poésies diverses.. [MANUSCRIT / MANUSCRIPT] PERREVE (Jean Jules).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5845_1_thumb.jpg)

![Recueil de poésies diverses.. [MANUSCRIT / MANUSCRIPT] PERREVE (Jean Jules).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5845_2_thumb.jpg)

![Recueil de poésies diverses.. [MANUSCRIT / MANUSCRIPT] PERREVE (Jean Jules).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TLS/5845_3_thumb.jpg)

![[Caricatures]... [MANUSCRIT]. [MAZÉAS (E.)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228984_1_thumb.jpg)

![[Caricatures]... [MANUSCRIT]. [MAZÉAS (E.)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228984_2_thumb.jpg)

![[Caricatures]... [MANUSCRIT]. [MAZÉAS (E.)].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228984_3_thumb.jpg)

![La femme et le monde. Revue mensuelle Mai 1950. MANUSCRIT ] MEISSONNIER M](https://static.livre-rare-book.com/pictures/MAS/185096_1_thumb.jpg)

![La femme et le monde. Revue mensuelle Mai 1950. MANUSCRIT ] MEISSONNIER M](https://static.livre-rare-book.com/pictures/MAS/185096_2_thumb.jpg)

![La femme et le monde. Revue mensuelle Mai 1950. MANUSCRIT ] MEISSONNIER M](https://static.livre-rare-book.com/pictures/MAS/185096_3_thumb.jpg)