-

Type

Artists book (1)

Autograph (35)

Book (8777)

Disk (1)

Drawings (1)

Engraving (3)

Magazine (47)

Manuscript (147)

Maps (6)

Old papers (63)

Photographs (3)

Posters (1)

-

Latest

Last 24h (2)

Last 3 days (11)

Last month (103)

Last week (10)

-

Language

Danish (1)

Dutch (1)

English (5)

French (9070)

German (1)

Italian (2)

Latin (4)

Portuguese (1)

-

Century

16th (48)

17th (111)

18th (395)

19th (1117)

20th (2058)

21st (99)

-

Countries

Belgium (1013)

Canada (39)

China (4)

Côte d'Ivoire (12)

France (7623)

Greece (2)

Italy (2)

Netherlands (4)

Switzerland (386)

-

Syndicate

ALAC (36)

CLAM (40)

CLAQ (16)

CNE (57)

ILAB (2713)

NVVA (280)

SLACES (280)

SLAM (2348)

SNCAO (2364)

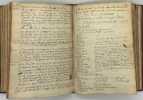

Recettes de cuisine et de ménage. Fin XIXe et début XXe (avant la guerre 1914-1918).

In-16, demi-percaline rouge à coins, dos muet, 286 pp. ; papier réglé et index final ; écriture soignée très lisible ; ont été rajoutées plus d'une vingtaine de recettes sur des papiers volants, soit en tout plus de 400 recettes de cuisine familiale.

Recueil proposé tel que trouvé, c'est-à-dire tel qu'il a été constitué au fil du temps et dans son état d'origine. Peu courant !

Phone number : 06 60 22 21 35

Recettes et Remèdes

Sans lieu ni date Sans lieu ni date, manuscrit vers 1866. In-4 relié cartonnage dos toilé (reliure plus que modeste) de 89 pages + table d 'une écriture très fine et lisible. Coloration diverses de bois et vernis. ... Champignons vénéneux. Colle. Conservation du lard. Vin moyen pour l'empecher de tourner. Névralgie. Vipères. Poudre divine. Hémoroïdes. Les quatre fameux remèdes d'un religieux de Saint Jean de Dieu. Dents. Vins, procédé pour fabriquer lesvins fins. Dorure et argenture. Eau de santé d'un médecin suisse. Brulures. Manière de composer le Racahout des Arabes. Recette pour faire un bonne moutarde. Conservation de la viande. Conservation des oeufs. Le moyen d'empecher les lampes de fumer. Ciment pour réparer la porcelaine. Emplatre de céruse. Etc. En toute fin d'ouvrage l'on trouve : "Tous les articles de la table des matières ci contre ont été extraits de la Pharmacopée , ou recueil des remèdes épprouvés et d'excellentes recettes trouvées dans les papiers d'un vieux curé de campagne après sa mort.Mis en ordre par l'abbé M.XXX prix 3.50 cent 3e édition. Chatélus. S'adresser à M Morin, curé de Chatélus, par St Martin d'Estreaux (Loire) 1866"

Toutes les expéditions sont faites en suivi au-dessus de 25 euros. Expédition quotidienne pour les envois simples, suivis, recommandés ou Colissimo.

Receüil de mes campaignes. depuis mil six cent quatrevingt dix sept jusques à l'année mil sept cent huict, avec des remarques tirées de divers autheurs [Avec :] Recueil de mes campaignes depuis mil sept cent neuf jusques à la paix généralle, mil sept cent quatorze, avec des remarques sur les années suivantes jusques à la fin de 1719

S.l., s.d. (1726) 2 vol. in-4, titre, 155 ff., ff. 47-49 reliés par erreur après 51, avec 12 tableaux dépliants hors texte ; titre, 137 ff. (avec de nombreuses erreurs de chiffrage), avec 29 pièces dépliantes hors texte, manuscrites ou imprimées, écriture moyenne et d'une lisibilité variable (environ 30 lignes par page), basane brune granitée, dos à nerfs cloisonnés et fleuronnés, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Dos légèrement frottés.

Très intéressants mémoires-journaux de guerre (et de paix) qui faisaient partie d'un ensemble plus important (les volumes sont tomés 2 et 3 aux dos), mais qui couvrent de façon cohérente les opérations de la Guerre de Succession d'Espagne et la période de paix qui suivit Utrecht. Ils furent rédigés entre 1715 et 1726, comme on peut en inférer d'un passage en II, 54 ("C'est dans cette heureuse et tranquille retraite que je me suis occupé à mettre succinctement au net les remarques faictes pendant mes campaignes").Leur auteur se découvre par la correspondance insérée au volume II (en regard du f. 54) et qui contient les échanges qu'il a eus en 1716-1717 avec l'administration de la guerre concernant ses pensions de retraite : il s'appelle Boscher ou Bocher, était maréchal des logis et se retira à Montivilliers (actuellement en Seine-Maritime). Le début d'une lettre adressée à la Reine (cf. pièce jointe "in fine") permet de le présenter mieux : "Boscher cy devant premier mareschal des logis de la Compagnie des Chevau-légers de Vostre Majesté, dans laquelle il a eu l'honeur de servir pendant trente quatre années sans interruption de campaigne dans le temps mesme de quatre considérables blessures". Un brave à trois poils, appartenant à l'une des unités de la prestigieuse Gendarmerie de France donc, dont on apprend incidemment (lettre du comte de Coetanfao du 2 décembre 1716) qu'il avait perdu un bras au service du Roi, ce qui est confirmé dans le récit même (cf. infra) A l'époque, la fonction de maréchal des logis gardait encore son sens primitif d'officier chargé du logement et du cantonnement des troupes. De surcroît, l'homme est explicitement un des clients et protégés du maréchal de Villars comme on l'apprend sur la fin (cf. II, 51 : "La protection de monsieur le mareschal duc de Villars m'avoit esté si favorable auprès du Roy qu'elle me fit obtenir le 22 de décembre 1712 de Sa Majesté une pension de cinq cent livres pour mon bras perdû") ; il effectua toute sa carrière aux Chevau-légers de la Reine (créés en 1660 pour Marie-Thérèse d'Autriche).I. Volume I.Il commence juste après la paix conclue en 1697 avec l'Espagne et l'Empire (traités de Ryswick), et égrène quelques activités courantes, avant de se plonger dans l'acceptation du Testament de Charles II et dans la guerre générale qui s'ensuivit, et que l'historiographie dénomme comme "Guerre de Succession d'Espagne", mais qui constitua en réalité une lutte acharnée pour maintenir l'équilibre européen. Dès lors, sont détaillées toutes les marches, opérations, batailles auxquelles la compagnie de Boscher participa, avec de nombreuses précisions visuelles, qui rendent le document précieux : campagnes en Italie du nord en 1701-1703 ; venue de Philippe V en Italie du Nord pour défendre ses possessions transalpines ; bataille de Luzzara (15 août 1702) ; transfert de la compagnie d'Italie à l'Armée du Rhin (mars-mai 1703) ; siège de Vieux-Brisach ; reprise de Landau ; campagne de Bavière en 1704 ; la désastreuse bataille de Höchstädt (ou de Blenheim, 13 août 1704) ; campagne de la Moselle en 1705-1706 ; campagnes d'Allemagne en 1707 et de Flandres en 1707-1708 ; bataille d'Audenarde (11 juillet 1708) ; siège de Lille.On peut difficilement imaginer relation plus concrète : comme elle n'émane pas d'un officier général ou d'un officier de liaison entourant ces derniers, elle suit au plus près la vie de l'unité, entremêlant ses marches et opérations aux nouvelles politiques et princières qui parviennent régulièrement aux armées. Une table des lieux très utile termine le volume (ff. 102-105), la fin du texte étant occupée par des pièces d'intérêt général (recueil d'extraits littéraires, de maximes françaises ou latines, de présentation des différents Etats de l'Europe, etc.).II. Volume II.Il débute juste après la catastrophique campagne de 1708, qui ouvrait la route de Paris aux armées alliées, et sur laquelle le jugement de notre auteur est avisé : "Si dans la dernière campaigne, l'armée des Alliés en Flandre s'estoit trouvée beaucoup plus nombreuse que la nostre, elle n'en profita pas moins de la contrariété de nos généraux dans la résolution qu'il falloit prendre pour empescher ses progrès, que de sa supériorité en troupes." De fait, c'est la division du commandement et les luttes de chefs qui furent les plus préjudiciables à la France dans le conflit.Suivant toujours la fortune de Villars, Boscher raconte en détail la bataille de Malplaquet (9-11 septembre 1709), qui amorça un changement net dans le paysage uniforme des revers français face à Marlborough et au Prince Eugène. Mais, ayant perdu le bras gauche dans le combat (l'amputation eut lieu immédiatement derrière les lignes, cf. f. 7), il passe rapidement sur les opérations des annnées 1710-1714, auxquelles il n'a probablement pas participé aussi activement à cause de sa mutilation. Il demeura néammoins en service jusqu'en novembre 1713 et la prise des quartiers d'hiver. Après la publication de la paix qui suivit la signature du Traité de Rastatt (6 mars 1714), les unités de gendarmerie restèrent stationnées pendant quelques mois encore. La mort de Louis XIV est l'occasion d'une longue rétrospective de son règne qui occupe les ff. 44-47. Désormais en retraite à l'âge de 55 ans, Boscher touche une pension d'invalidité de 500 livres (portée à 700 par le Régent), en sus de sa pension de retraite de maréchal des logis (200 livres) et des appointements de réforme, en tout 1400 livres de rente. Il s'en montre apparemment content, en dépit de quelques regrets clairement formulés : "Je sçavois que peu de maréchaux des logis auparavant moy avoient obtenu une retraite aussi advantageuse, ce ne fut cependant pas sans regret que je quitois un corps si distingué parmi la milice, où j'avois servi avec tant dattache et dagrément depuis trente quatre ans, et où je me voiois le premier à avoir part aux promotions puisque de mes quatre aisnés, un avoit la commission de colonel et les trois autres celle de lieutenant colonel ..." (f. 51).Du coup, le reste du texte est consacré à ses démarches pour la liquidation de ses pensions, ainsi qu'à celles effectuées par la suite pour leur revalorisation (ff. 52-54), rien que de classique à toute époque pour ceux qui ont cessé de servir. Le tout est ensuite complété par la notation d'événements dont il est désormais le témoin, et non plus l'acteur, comme il l'exprime au f. 54 : "Je continue à escrire ce que j'aprens qui se passe depuis la paix généralle. J'y adiouteray aussi ce que jay trouvé de curieux dans les livres qui m'ont servi d'occupation." De fait, le reste du volume forme une chronique de seconde main poursuivie jusqu'en 1726.III. Les pièces annexes jointes en hors texte ne manquent non plus pas d'intérêt pour les effectifs militaires engagés dans toutes les opérations du conflit :[Volume I :] 1. Estat des troupes du Roy dans Crémone lorsque Mr. le Prince Eugène voulut exécuter son entreprise (f. 8). - 2. Ordre de bataille en Italie en 1702 (f. 12). - 3. Ordre de bataille de l'armée impérialle le 15 daoust 1702 à Luzara [Luzzara] (f. 18). - 4. Estat de l'armée de l'Empereur en Italie commandée par Mons. le Prince Eugène en 1702 (f. 19). - 5. Disposition des troupes pour circonvallation de Brisach, 1703 (f. 31). - 6. Copie de la lettre de Monsieur de La Serre aide-major de la gendarmerie à Mons. de Chamillart (f. 57). - 7. Ordre de bataille de l'armée de la Moselle, 1705 (f. 61). - 8. Armées d'Allemaigne commandées par Mons. le Mareschal Duc de Villars en 1707 (f. 81). - 9.-10. Ordre de bataille de l'armée de Flandres, 1707 [et des armées sous les ordres de Marlborough] (f. 83). - 11.-12. Ordre de bataille de l'armée de Flandres au camp de Breme Lalleu [Braine-L'Alleud] le 18 juin 1708 [et troupes de Marlborough] (f. 90). [Volume II :] 1. Lettre d'un seigneur retiré à La Haye à un de ses amis à la Cour (f. 1). - 2. Plan de la bataille de Malplaquet [imprimé et rehaussé de couleurs, avec un feuillet de légende en regard] (f. 7). - 3. Armée du Roy en 1710 commandée par Monsieur le Mareschal Duc de Villars (f. 13). - 4. Lettre de Mr. de Feuquières au Roy écrite deux heures avant sa mort, en janvier 1711 (f. 14). - 5. Ordre de bataille de l'armée du Roy en Flandre commandée par Monsieur le Mareschal de Villars en 1711 (f. 14). - 6. Troupes des Alliés en Flandre en 1712 (f. 16). - 7. Ordre de bataille de l'armée de Flandre en 1712 (f. 16). - 8. Estat des troupes destinées pour le siège de Lendau [Landau] en 1713 (f. 25). - 9. Estat des troupes de l'armée de Monseigneur le Mareschal Duc de Villars en Allemaigne, 1713 (f. 26). - 10. Investissement de Fribourg en 1713 au quartier-général qui estoit à Zeingen [Zähringen] (f. 29). - 11. Discours de Monseigneur le Mareschal Duc de Villars à l'Académie Françoise (f. 38). - 12. Plénipotières [sic] à Utrecht (f. 39). - 13. Règlement fait par S.A.R. Monseigneur le Duc d'Orléans Régent, concernant la gendarmerie [imprimé] (f. 48). - 14. Discours de S.A.R. Monseigneur le Duc d'Orléans prononcé au Parlement le 2 7bre 1715 (f. 50). - 15.-24. Correspondances personnelles de 1716-1717 (f. 54). - 25. Epitaphe de Charles XII de Suède (f. 82). - 26. Copie de la lettre écrite par Monsieur Le Blanc secrétaire d'Estat de la guerre à M. le comte de Coetanfao (f. 96). - 27. Instruction que S.A.R. a fait expédier aux directeurs & inspecteurs généraux d'infanterie (2 ff. imprimés). - 28. Nomination aux éveschez & abbayes vacantes. Du 8 janvier 1721 (2 ff. imprimés). - 29. Etat du ciel pendant l'éclipse totale du soleil qui doit arriver à Paris le 22 may 1724 (une gravure dépliante).Il est enfin à noter que la pagination continue du dernier volume recouvre aussi l' insertion d'imprimés que l'auteur a voulu joindre à sa narration, soit, dans l'ordre :I. Manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l'Espagne (Paris, Imprimerie royale, 1719, folioté 69-80). - II. Ordonnances du Roy, pour régler le rang que tiendront à l'avenir dans la cavalerie, les officiers des compagnies des gendarmes & chevaux-légers de ses ordonnances, composant le corps de la gendarmerie (Paris, Imprimerie royale, 1719, folioté 92-95). - III. Arrest de la Cour de Parlement, qui ordonne la suppression d'un imprimé contenant quatre pièces (...) (Paris, veuve de François Muguet, Hubert Muguet, Louis-Denis de La Tour, 1719, folioté 96-99). - IV. Lettre du Roy écrite à Mr. le Marêchal Duc de Berwick (...) ((Paris, Imprimerie royale, 1719, folioté 100-102). - V. Arrest de la Cour de Parlement, qui ordonne la suppression d'un imprimé (...) (Paris, veuve de François Muguet, Hubert Muguet, Louis-Denis de La Tour, 1719, folioté 103-106). - VI. Ordonnance du Roy, portant augmentation des troupes, tant de gendarmerie, de cavalerie & de dragons que d'infanterie (Paris, Imprimerie royale, 1719, folioté 121-126).On joint : Une copie de lettre non datée, mais probablement de 1726, adressée à la Reine (un feuillet in-4 écrit au recto). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

Reconnaissance féodale, faite par Guillaume et Jean Fabrègue de Montselgues à leur seigneur le vicomte Hérail de Brizis.

s.l., 1725, 1 1 cahier. 1 feuillet manuscrit, coupures au niveau des pliures, 1 feuillet manquant ;

Phone number : 06 80 15 77 01

Recueil de Chansons anciennes et modernes.

Début XIXème siècle. In 8 de 855 pages percalines, chiffré B.P. Avec une table des chansons.

Avec des chansons de table.

Recueil de plusieurs pièces sur diférends sujets..

S.l., 1693 in-8, titre agrémenté d'un petit dessin à l'encre (un soldat présentant les armes), 235 pp., couvertes d'une écriture moyenne, assez lisible, ratures et biffures assez nombreuses, [6] pp. n. ch. renfermant dessins et essais de plume. basane fauve modeste, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches mouchetées de rouge (reliure de l'époque). Manques en haut du dos, coins abîmés, plats épidermés,

La date portée au titre est confirmée à l'intérieur du texte par quelques notations comme "Le 9 juin de la présente année 1693" (p. 145), etc.Ensemble rédigé avec une orthographe très approximative, même pour l'époque, et qui réunit maintes anecdotes pseudo-historiques, ou au contraire nouvelles fraîches de l'année 1693, des devises, des poésies, des proverbes, des "saillies drôlatiques", le tout disposé dans le plus grand désordre, et composant un exemple parfait de ce que l'on peut appeler un "pot-pourri". La Cour, le mariage et les femmes, le théâtre et ses représentations forment évidemment le coeur de ces réflexions et historiettes. Quelques pieuseries font bien dans le décor (e.g. pp. 118-122), ainsi qu'un Mémoire concernant les sectes qui se sont élevées dans le dernier siècle (pp. 159-166), mais on n'y croit pas beaucoup ... Comme on le verra plus bas, on peut considérer notre recueil comme une source de traits d'esprit à dire en société, ou de trames de départ pour des nouvelles.Quelques exemples donneront, plus qu'une description abstraite, une idée plus précise de son contenu : "Il est aussi extraordinaire de voir un homme de coeur faire fortune, comme de trouver (...) un prestre religieux, une belle femme chaste et un rebelle à qui le prince a fait grâce bon sujet" ; "Une femme en moins d'un quart d'heure peut faire un monstre du plus honneste homme du royaume" ; "Portrait d'un abbé. Aujourdhuy que le sexe aisément s'accommode / De Gens qui savent badiner, / L'on ne doit pas trop s'étonner / Si les abbés sont à la mode." ; "L'attache d'un grand seigneur auprès d'une dame ne peut que faire honneur à son mary. - L'auteur de cette pensée étoit un cocu actif et point passif" ; "L'on disoit d'un libraire aux couches de sa femme qui étoit jolie et coquette qu'il avoit coutume de mettre en lumière les ouvrages dautruy" ; "Les amis de l'heure présente / Sont du naturel des melons : / Il en faut éprouver cinquante / Pour en trouver un bon."Plusieurs portraits se rapportent aux dernières années du XVIIe siècle, conformément à la date portée au titre : Louvois (mort en 1691), Guillaume d'Orange, Molière (avec plusieurs pièces de vers sur sa mort, pp. 74-79).Exemplaire du littérateur Thomas-Simon Gueulette (1683-1766), avec étiquette ex-libris contrecollée sur les premières gardes.Cet écrivain qui a surtout retenu l'attention de la postérité par ses contes orientalisants et ses pièces de théâtre, possédait la particularité d'amasser quantité de matériaux correspondant à ses multiples centres d'intérêt : c'était un bibliophile et un collectionneur qui recueillit tout au long de sa vie de nombreux placards et journaux de son temps, des factums et des pièces judiciaires sur les affaires criminelles qui passaient sous ses yeux (il était avocat au Châtelet de Paris, puis substitut du procureur du Roi). Pour ne citer qu'un domaine, ses nombreux travaux sur le Théâtre-Italien, conservés sous forme manuscrite, ont servi de base aux frères Parfaict pour rédiger leur Histoire de l'ancien Théâtre Italien (1753).Il faut donc imaginer notre recueil comme une source de matériaux pour cet esprit original et brillant. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Recueil de poésie manuscrit.

S.l.n.d. [1812-1835] in-8, veau fauve raciné, dos lisse orné de petits fers dorés, pièce de titre de veau orange, tranches jaunes, 243 pp. Album manuscrit de poèmes de circonstance dans le cercle de l'aristocratie tourangelle à l'époque de la Restauration. L'auteur semble être Caroline Falaize (1792-1851), qui vivait auprès de son oncle au château de Champigny près de Châteauroux et a publié différents opuscules poétiques et moraux, dont les "Leçons d'une mère à ses enfants sur la religion" plusieurs fois rééditées. On joint une dizaine de poèmes autographes sur feuillets libres in-8, sans doute destinés à être recopiés dans le volume dont une centaine de pages sont restées vierges in fine.

Recueil de quelques pièces de poésie et de prose. tirées des quatre volumes des Oeuvres meslées de Mr. de F. d. S. R., exempt des Gardes de Son Altesse Sérénissime Mr. le Prince de Condé

S.l., s.d. (vers 1760) in-4, [243] ff. n. ch., couverts d'une écriture moyenne, calligraphiée, très lisible (environ 20 lignes par page), avec des encadrements et ornements au pochoir, cartonnage d'attente de papier rose, dos lisse, tranches mouchetées (reliure de l'époque). Dos défraîchi, charnières fendues.

Ce recueil poétique a été composé avec grand soin : il présente cependant deux graphies assez différentes, l'une, plus commune, au trait épais et commun, l'autre, pour quelques passages, fine et souple, et qui peuvent renvoyer aussi bien à deux scripteurs qu'au même utilisant des plumes différentes.Le problème majeur est celui du genre ecdotique auquel le rattacher : son introduction savante autant qu'impartiale (ff. [2]-[10]) ainsi que les notes critiques répandues fréquemment en-dessous des poèmes font penser à la transcription par un tiers de la production d'un ami, le fameux F. de S.-R. (qui devient S.-Rom. dans une occurrence), tout extraite de quatre abondants volumes (plus de 400 pages chacun, est-il précisé en note, f. [4r]). Mais on ne peut exclure qu'il s'agisse là d'un artifice littéraire, et que c'est l'auteur lui-même qui donne cette présentation pour se procurer de l'importance dans la République des Lettres. En effet, les quelques détails à glaner sur ce dernier sont quand même bien maigres : appartenant aux Gardes du Prince de Condé, il a servi dans l'armée ; admis comme membre de l'Académie de Dijon (f. [220]), il était en correspondance au moins symbolique avec Voltaire et le président de Brosses (ff. [231-232]), etc. Tout cela est assez peu caractéristique, et pas incompatible avec un personnage fabriqué.Le contenu, lui, en revanche, est tout à fait définissable : en-dehors de très rares morceaux adressés à des hommes (dont deux à son protecteur le Prince de Condé), il s'agit usque ad nauseam de badineries galantes adressées entre 1756 et 1759 à la même femme, sous différents appellatifs (généralement Madame de M..., mais aussi Madame de B ...., Mademoiselle de G ..., etc.), unique amour de l'auteur, dénommée dans l'intérieur des textes Palmyre, Thémire, Glycère, Silvie, Zirphile, etc., et dont l'infidélité aurait provoqué en 1761 une tentative de suicide de son amant (f. [4v]) : mais, comme le brave homme aurait absorbé une boisson émétique en même temps qu'une dose d'opium, le mal ne fut pas extrême... Composées en diverses occasions, généralement spécifiées par le menu dans le titre, ces poésiesne forment pas une production très originale. L'identification de la belle, cultivée, savante, paraît aussi difficile que celle de son galant.Le but ultime, d'après l'éditeur supposé, étant de peindre au vrai "un homme né pour être heureux s'il eût voulu se moins livrer à la violence de ses passions, passions impétueuses qui ont triomphé et triomphent encore de sa prétendue philosophie."On joint : [15] ff. volants, portant le même genre de pièces, d'une des deux écritures du corps de texte. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

Relation de la mort de Mademoiselle Louise Marie de Charnacé. décédée au presbytère de Grez-en-Bouère [Mayenne], le 8 août 1848, à l'âge de 35 ans

S.l., s.d. petit in-8, [30] ff. anopisthographes, couverts d'une écriture fine, régulière, moyennement lisible (environ 25 lignes par page), quelques biffures et ratures, 17 ff. vierges, broché sous couverture d'attente.

Anonyme récit des derniers moments d'une jeune demoiselle évidemment de moeurs célestes et confite dans la plus parfaite dévotion, narré selon les thèmes alors en usage dans la littérature compassionnelle à la mode. L'auteur ne se nomme pas, mais est prêtre, et même apparemment le curé du lieu (cf. f. [5] : "je venais de célébrer la sainte messe et je me disposais à aller visiter un confrère voisin .."), ce qui explique le luxe de précisions sur les vertus quasi angéliques de la défunte .."Mademoiselle Louise-Marie de Charnacé, âgée de 35 ans, était d'une forte constitution, et jouissait d'une santé parfaite, lorsqu'un horrible accident est venu l'enlever à la tendresse de sa mère et de ses frères, avec qui elle vivait, loin du monde, et dont elle faisait les délices".Les 30 pages du texte détaillent les événements du 5 au 8 août 1848, c'est-à-dire depuis sa dernière confession jusqu'à l'expiration ; c'est dire si rien ne nous est épargné de ses derniers moments, depuis l'accident de voiture qui occasionna sa perte. Eu égard aux lieux, il s'agit certainement d'un membre de la famille Girard de Charnacé, originaire de Poitou, mais fixée dans le Maine et l'Anjou ; il est difficile de préciser davantage : un de ses frères se nomme Charles de Charnacé, un autre est prêtre ou religieux, mais ces maigres renseignements sont insuffisants pour tracer sa biographie et ses apparentements. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Remède contre le choléra.

s.l., s.n., s.d. (XVIIIème ou début XIXème), 1 1 cahier. 2 pages manuscrites.

Phone number : 06 80 15 77 01

Rhetorica.

S.l.n.d. (France, milieu du XVIIe siècle) 1 vol. Relié in-12 (16,8 x 10,3 cm), maroquin vieux rouge, triple filet doré en encadrement des plats, dos à nerfs orné, dentelle intérieure dorée, tranches dorées (reliure de l'époque), 214 feuillets. Manuscrit réglé d’un traité de rhétorique en 5 livres copié vers 1650.L’ouvrage se divise comme suit : I. De inventione / II : De dispositione / III. De elocutione/ IV. Speciales de tribus causarum generibus / V. De oeconomia orationis.Aux trois grandes parties de la rhétorique s’ajoutent une section sur les différents types de discours (discours pour un mariage, discours de remerciement etc.) et une sur la structure du discours. L’ouvrage reprend les grands principes fixés par Aristote, Cicéron et Quintilien (ce dernier est cité au début de l’ouvrage à propos de l’ordre de la rhétorique). Une introduction générale et un « Appendice sur la manière d’imiter et de lire Cicéron » (Appendix de modo imitandi et legendi Ciceronem) complètent la rhétorique. La typologie des figures insiste en particulier sur la rhétorique de la description (hypotyposis, prosopopeia), trait propre aux rhétoriques du XVIIe siècle. Les développements sur l’invective (notamment la section « Les moyens de susciter l’indignation », Quomodo concitatur indignatio) se retrouveront, en des termes assez similaires, dans la rhétorique (De arte rhetorica libri quinque) publiée par Dominique de Colonia à Lyon en 1704.Au dernier feuillet de texte figurent quelques phrases latines mémorables dont le célèbre palindrome Robur ave tenet, et te tenet Eva rubor (le texte, difficile à traduire, oppose Ave et Eva, robur « force » et rubor, « rougeur ») : Honoré d’Urfé le communiqua par exemple à Étienne Pasquier qui le rapporte dans ses Recherches de la France (VII, chap. 13) et on le retrouve encore dans le Journal de Claudel en 1944 (J, II, 497). Ex-libris manuscrit ancien de Pierre Cuissot.Rare manuscrit de rhétorique dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque un peu usée (coiffe de tête arrachée et coins cassés).

Ritus administrandi viaticum…

[Rouen, 1692] ; in-12 de 78 pp, reliure de l’époque maroquin rouge à la Duseuil, dos à nerfs orné, tranches dorées.

Joli manuscrit entièrement calligraphié aux encres rouge et noir, donnant la méthode pour administrer le viatique et l’extrême onction. Il est difficile au XXIe siècle de se figurer combien la « bonne mort » était essentielle aux yeux des croyants dans l’Ancien Régime. La terreur de mourir accidentellement sans avoir rempli ces rituels était presque universellement répandue. La dernière page indique : Scripsit Le Painteur Presb. Rothomagensis. Anno 1692 le 18 mai. Le calligraphe s’appelait-il Le Painteur ou était-il prêtre de la paroisse Saint-Nicolas - Le Painteur de Rouen, où se rassemblaient peintres et enlumineurs ?Frottements aux angles et aux charnières, sinon charmant exemplaire en maroquin à la Duseuil. Signature Ponce sur le titre.

Réflexions morales..

S.l., s.d. (vers 1720) fort vol. in-8, [905] pp. en pagination multiple, couvertes d'une écriture moyenne, très lisible (environ 25 à 30 lignes par pages), avec des ratures et des biffures, veau fauve, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, encadrement de simple filet à froid sur les plats, tranches dorées (reliure de l'époque). Coiffes rognées, charnière supérieure frottée, coins abîmés.

Important manuscrit de réflexions religieuses.Le volume commence par le récit de ce qui arriva brusquement à un gentilhomme au service du duc du Maine, un certain M. de Milan, sans doute prénommé Antoine (il qualifie saint Antoine du Désert de son "patron"), et âgé de 34 ans, qu'un exempt de la Prévôté de l'hôtel, muni d'une lettre de cachet du Roi, conduisit au matin du 12 mai 1709 à la prison de Saint-Lazare (la prison des "fils de famille" à cette époque). C'est sur place et dans un grand mouvement d'indignation qu'il apprit que la lettre de cachet avait été demandée et obtenue par sa propre soeur (leurs parents étant décédés), en raison de la dilapidation du patrimoine effectuée au jeu par l'intéressé : "Il me revenoit bien dans l'esprit que j'avois fait la folie de joüer, que la fortune du jeu m'avoit été très contraire, que j'avois fait des pertes très considérables, que mesme j'avois contracté des dettes".À quelque chose, malheur est bon : une fois le premier choc passé, le jeune homme va vite considérer cette épreuve comme "la plus favorable et la plus heureuse qui me soit jamais arrivée", puisqu'elle va lui permettre de rentrer en lui-même, et de songer à son salut. En sortit donc cette longue méditation provoquée par cette "retraite" involontaire, entrecoupée d'oraisons et de considérations annexes, qui interrompent à plusieurs reprises le cours du texte principal. Le chiffrage en est donc particulièrement complexe, comme on pourra en juger par le détail des différentes parties :I. Récit de l'avanture arrivée à Mr de Milan qui luy a fourni l'occation de faire les réflections suivantes [Avec:] Réflections de M. de Milan entré en retraite le 12 may 1709 à huit heures du matin : C pp., puis pp. 15-66, puis 67-106, puis 107-206, puis 207-528.II. Sur les bienfaits reçeus de Dieu : pp. CI-CXI, intercalées entre les pp. 66 et 67.III. Oraison avant la sainte communion : pp. CXVII-CXXXVI, intercalées entre les pp. 106 et 107.IV. Sur les misères de la vie présente : pp. CXXXII-CC.V. Dialogue d'un homme au lit de la mort, avec une âme damnée, sur la rigueur épouvantable, et sur la durée éternelle de ses tourmens : pp. CCI-CCXVIII.VI. Acte d'acceptation de la mort : pp. CCXXIX-CCXXXII, ces trois dernières parties entre les pp. 206 et 207.VII. La vie de Notre Seigneur Jésus Christ le saint des saints : 64 pp. VIII. Vie de Saint Antoine le Grand abbé et patriarche des religieux : pp. 593-624.IX. Pro sapientiae studiosis in salvanda ratione, et indaganda veritate, criterium semper in manibus habendum (traité entièrement en latin) [Et :] Table des matières contenues dans ce volume : 28 pp., puis pp. 653-675.Le contenu de toutes ces méditations relève de la spiritualité la plus classique, avec une insistance - elle aussi attendue - sur les fins dernières, le passage de la mort et la crainte de l'enfer, merveilleux shiboleth des prédicateurs de ce temps, et ce, jusqu'au milieu du XIXe siècle.Exemplaire provenant de la bibliothèque des ducs d'Orléans, puis du roi Louis-Philippe au Palais-Royal (avec cachet humide "Bibliothèque du Roi. Palais royal"), mais vendu en mars 1852 (annotation manuscrite sur les premières gardes). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

Régiment de Cambrésis, composé d'un bataillon. Livret pour la revue du 3 8bre 1777. faite par M. de [Gironville] pour servir au payement de la subsistance

S.l., s.d. (1777) in-folio, [5] ff. n. ch., un feuillet vierge, demi-basane aubergine, dos lisse orné de filets dorés (reliure du XIXe s.). Dos insolé, accrocs aux deux coiffes.

Cette pièce est mi-imprimée mi-manuscrite : il s'agit en fait d'un formulaire pré-imprimé destiné à être renseigné à la main pour les revues, et il a de fait été rempli à la fois des données chiffrées exigées et de nombreuses indications de noms et de qualités des officiers. C'est en 1776 que le second Régiment de Cambrésis vit le jour par amalgame de deux bataillons du Régiment de Flandres (le premier à porter ce nom fut réformé en 1775). Ce sera l'ancêtre du 20e de Ligne (1791).Reliés à la suite deux états similaires : I. [MANUSCRIT] Inspection de 1777. Infanterie. Régiment de Bresse. Revüe faite à Crozon par Mr le Mis de Langeron lieutenant gnéral des armées du Roy le 11 septembre 1777. S.l.n.d. [1777], [7] ff. n. ch., entièrement manuscrits, trois feuillets vierges. II. [MANUSCRIT]. Régiment de Bresse. Etat de messieurs les officiers dudit régiment par rang d'ancienneté. 1780. S.l.n.d. [1780], [12] ff. n. ch. et régés, entièrement manuscrits, avec une collette complémentaire entre les ff. 11 et 12.Créé en 1776 également à partir de deux bataillons du Régiment du Poitou, le Régiment de Bresse est l'ancêtre du 26e Régiment d'Infanterie. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Répertoire chronologique (et alphabétique) des ouvrages relatifs à Suresnes et au Mont-Valérien.. 1580-1935

S.l., s.d. (1935) in-12 oblong (14 x 21 cm), [25] ff. anopisthographes n. ch., écriture fine et lisible sur papier réglé, 78 numéros disposés par ordre chronologique de parution, broché, avec deux rivets.

Sans nom d'auteur, ce petit répertoire contient la plupart des notices et textes sur le Mont-Calvaire et ses ermites. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

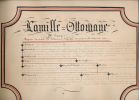

Souvenir

Manuscrit daté Manuscrit daté 1863 au nom d'Augusta Déseuret, seconde classe. In-4 oblong relié demi-basane noire, dos muet. Manuscrit d'Histoire reprenant sous forme de tableau les grandes périodes ou grands noms, grandes familles. Bas-Empire : 12 tableaux. Empire Ottoman : 4 tableaux. Espagne : 8 tableaux. Portugal : 4 tableaux. Allemagne : 9 tableaux. Mélange : 6 tableaux (religion). Souverains Pontifes : 2 tableaux. Merveilles du monde : 1 tableau. Les douze travaux d'Hercule : 1 tableaux. L'ensemble partfaitement calligraphié, colorié et mis en valeurs. Très beau travail personnel.

Toutes les expéditions sont faites en suivi au-dessus de 25 euros. Expédition quotidienne pour les envois simples, suivis, recommandés ou Colissimo.

Souvenir. Voyage de Bordeaux et de Lorraine..

S.l., 1802 - 1817 fort vol. in-4, 195 pp., d'abord chiffrées à l'encre à l'époque (jusqu'à la page 100), puis au crayon de bois par un amateur de la fin du XIXe, puis [6] ff. n. ch., 28 pp., [27] ff. n. ch., 95 pp., [218] ff. n. ch., le tout couvert d'une écriture moyenne, cursive, de lecture malaisée, demi-basane fauve, dos lisse orné de guirlandes et d'urnes dorées, pièce de titre noire, coins en vélin (reliure de l'époque).

Texte composite et très touffu, centré autour de la relation à sa femme ou à sa fille des déplacements d'un père au cours de l'année 1802 ; elle est rédigée essentiellement en italien, et adressée à une Ninetta (ou Nina). En tout cas, sa fille prend à son tour la parole en français à la fin du volume (f. 178v, et sqq. "Le 28 prairial papa arrive de Bordeaux ; je le reconnais et lui souris après un moment de surprise, il me couvre de caresses et trouve que j'ai ma petite intelligence bien développée pendant son voyage .." La narration se partage entre description des lieux visités, nouvelles de proches, détails des inconvénients et retards des trajets.Elle se compose de nombreuses parties mal reliées entre elles, et également au chiffrage erratique :1. Premier cahier de voyage. Nivôse à Pluviôse an X [janvier-février 1802]. Paris-Orléans : pp. 1-46, entièrement en italien.2. Deuxième cahier de voyage. Pluviôse-Ventôse an X [février-mars 1802]. Vierzon, Bourges, Issoudun, Châteauroux, Argenton, Limoges, La Coquille, Périgueux, Mussidan, Montpont [= Montpon-Ménestérol], Libourne, Bordeaux : à partir de la p. 48, également entièrement en italien.3. Curiosités à Orléans : ff. 1-6, en français.4. Aide-mémoire. Quelques notes sans prétention sur mon voyage de Paris à Bordeaux, et de Bordeaux à Paris, dans le cours de Pluviôse, Ventôse et Germinal 1802 : 28 pp.5. Souvenirs de Londres que malheureusement je constate [sic] seulement en 1817, c'est-à-dire après mon voyage : ff. 1-5.6. Premier cahier depuis le retour à Paris, Floréal an X [mai 1802] : ff. 10-26, en italien.7. Deuxième cahier. Floréal à Prairial an X [mai-juin 1802] : 95 pp. en italien.8. Troisième cahier. Prairial, Messidor, Thermidor an X [juin-août 1802] : ff. 1-59, en italien.9. Quatrième cahier. Thermidor & Fructidor an X [août-septembre 1802] : ff. 60-102, en italien.10. Cinquième cahier. Fructidor an X, Vendémiaire, Brumaire an XI [septembre-novembre 1802] : ff. 103-146, en italien.11. Sixième cahier. Brumaire à Frimaire an XI [novembre et décembre 1802] : ff. 147-176, en italien.Les ff. 178-218 renferment diverses pièces (dont un journal de la jeune fille destinataire des récits, ff. 178-190. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

«Staat van goed ten sterfhuyze van joffrou Isabelle Josepha Vanden Baese echtgenoote van dheer Jacobus Josephus Derkinderen». [Gent, 1766]. Etat des biens au décès d'Isabelle Josepha Vanden Baese épouse de Monsieur Jacobus Josephus Derkinderen. [Gand 1766].

Un volume manuscrit 32 x 19,5 cm : [c. 535] ff. y compris quelques ff. vierges, (quelques taches d'humidité et trous de vers). Vélin d'époque, dos lisse avec titre à l'encre, cordelettes de lin (légèrement salies). Sinon bon état.État complet de la succession d'une femme de la bourgeoisie gantoise, décédée le 26 juillet 1766.32 x 19,5 cm: [c. 535] ff. incl. enkele blanco ff., papier, Nederlands (enkele vochtvlekken en wormgaten). Contemp. perkament, gladde rug met titel in inkt, linnen snoeren (licht bevuild). In goede staat.Omvangrijke staat van goed van een niet onbemiddelde vrouw uit de Gentse middenklasse, overleden op 26 juli 1766.

[Succession Carnot].

La Charité-sur-Loire, 25 février 1803-20 août 1803; 5 pièces in-4 ou in-8, en feuilles.

Petit dossier qui réunit cinq pièces, toutes écrites par un certain Berger-Chamille soit au marchand-tapissier Gattebois, son ami, soit à l'avoué Godot, et concernant le défaut de paiement de rentes viagères de la part d'un certain Guillard, avec lequel ils avaient fait affaire dans le cadre d'une succession Carnot (Berger-Chamille a épousé Marie-Josèphe Carnot), sans que l'on puisse préciser s'il s'agit des Carnot issus de Jean-Baptiste Carnot (1672-1735), souche de la célèbre lignée républicaine.1. Lettre du 25 février 1803 à Gattebois (un bifeuillet in-4 entièrement écrit) : le rédacteur fait le point sur les pièces demandées par Gattebois dans un litige qui les oppose à Guillard, repreneur d'une maison leur ayant appartenu.2. Lettre du 9 germinal an XI à Gattebois [30 mars 1803] (un bifeuillet in-4 écrit sur 3 pp.) : "Je crois que c'est trop tôt pour te demander des nouvelles de notre petite affaire contre Guillard. Mais comme ce n'est pas tout à fait en mon nom seul que je t'en demande, je me trouve forcé par les sollicitations des citoyens Dard et Carnot de te prier de nous instruire, ou faire instruire par le deffenseur que tu as chargé où en sont les choses". 3. Billet du 26 germinal an XI à Gattebois [16 avril 1803] (un bifeuillet in-8 écrit au recto du premier) : annonce l'envoi de trois titres par la diligence du 27 germinal.4. Longue lettre du 26 germinal an XI, à Gattebois (5 pp. in-4) : "D'après ta lettre du 17 germinal, nos affaires ne sont pas plus avancées qu'elles étoient, et ce par délicatesse pour Guillard (...). Je ne vois pas pourquoi vous auriez des égards pour Guillard, cet homme n'en a point pour vous ; il est donc inutile de le ménager". Suivent le détail de pièces envoyées par diligence, et un exposé de la situation juridique de la succession Carnot.5. Lettre du 20 août 1803, à l'avoué Godot, en service auprès des tribunaux de première instance de la capitale (un bifeuillet in-8 écrit sur 2 pp.) : "J'aurais voulu sçavoir quels sont les moiens que Guillard employe pour ne pas payer".. Le principal destinataire est François Gattebois, marchand-tapissier installé 56, rue de la Verrerie à Paris, dont l'inventaire de décès date de 1808. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

TABLEAU de la FRANCE.

(ca 1780) 67 x 163 cm, Encadré de bois noir et doré (encadrement moderne). Quelques restaurations au papier mais bon état général.

Très impressionnant tableau manuscrit sur l'état de la France à la veille de la Révolution.Entièrement manuscrit à l'encre et surmonté des armes royales aquarellées, il propose de nombreuses informations distribuées en colonnes, le tout encadré au trait : - Les provinces, avec pour chacune une colonne avec ses subdivisions administratives et ses principales villes.Ces tableaux sont complétés par une Récapitulation des villes par chaque gouvernement ou province et un dénombrement des paroisses et habitants renfermés dans chaque Généralité du Royaume. Chaque province a son résumé historique.- État du Clergé Séculier et Régulier de France.- État Militaire des troupes de France.- État des Parlements.- État des Chambres des Comptes, Cour des Aides, Cours des Monnaies, Conseils Supérieurs.Doument rare et didactique. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Phone number : 06 46 54 64 48

Table des documents et notices. Cabinet de Monsieur St Allais. A - G.

[Paris, début XIXe siècle]. Fort volume petit in-folio, reliure pastiche de l'époque (ou de réemploi du XVIIIe siècle), [310] feuillets écrits à l'encre au r° et au v°.

Important inventaire formant une partie de l'index (Lettres A à G) d'une ancienne collection de documents héraldiques et généalogiques. Elle appartenait à Nicolas Viton de Saint-Allais (Langres 1773 - Paris 1842), qui tint à Paris, de 1808 à 1820, un cabinet de généalogie, le Bureau général de la Noblesse de France. Saint-Allais fut également l'auteur d'importants ouvrages sur la question nobiliaire. A raison d'une dizaine de noms cités à chaque page, ce manuscrit signale plus de 6200 noms de famille.Cachet du Collège héraldique de France au titre ; ex-libris armorié gravé au contreplat, de la Société héraldique. Dos détruit, plats volants ; rares rousseurs et qq. salissures ordinaires ; exploitable en l'état. - Frais de port : -France 6,9 € -U.E. 11 € -Monde (z B : 18 €) (z C : 31 €)

[Terrier pour la Seigneurie de la Rivière du Sud - Aveu et dénombrement de Montmagny, 1822]

In-folio, 32cm, 198p. et 16 f. blanc. Vergé filigrané. Cartonnage de toile et liseuse de basane.

:: Copie du coseigneur Jacques Fournier. :: Livre terrier dressé par Nicolas-Gaspard Boisseau (1765-1842), notaire en la paroisse de St-Thomas (comté de Devon [Montmagny]). Les coseigneurs de la Seigneurie sont : Catherine Couillard des Islets, Jean-Baptiste Couillard de Beaumont et Jacques Fournier. La demande royale (George IV), signé par Montizambert, date du 16 septembre 1822. L'entreprise de Boisseau débute le 3 novembre 1822. :: Les censitaires recensés de 1822 à 1825, sont au nombre de 44, la majorité étant cultivateurs, soit : Joseph Fournier dit Belony, Louis Morin dit Valcourt, Charles Bernier, Angélique Cloutier veuve de Jean-Baptiste Chartier, Joseph Côté fils, Jacques Mercier, Pierre Gagnier, Pierre Proux, Jean Servais et Pierre Talbot, Joseph Picard Destroismaisons, Joseph Létourneau père, Bonaventure Morin, Jacques Bernier, Marie Josepte Bernier veuve de François Gagnier, Joseph Lefebvre dit Boulanger, Louis Blais, Charles Gendron fils, Abraham Laruë écuier (notaire demeurant au Cap St-Ignace), Alexandre Thibault, Abraham Fournier (second mari de Angélique Fontaine veuve de Antoine Langlois), Joseph Fournier fils de Pierre, Joseph Pruneau (second mari de veuve André Coquère), Jacques Bernier fils d'Isidore, Marcel Thibault, François Talbot dit Gervais, Charles Bouchard, Augustin Couillard Després, Luc Fournier, Joseph Kirouac dit Breton, Jacques Boulet au nom de Paschal Proux mineur, Benoit Gaudreau menuisier, Julien Gaiguë, Louis Bellanger (mari de veuve Abraham Talbot), Joseph Gagnier dit Bellavance, Jean-Baptiste Côté, Jean-Baptiste Lefebvre (tuteur de quatre mineurs de François Côté), Marcel Coulombe, Louis Lacombe et Louis Coulombe (concession donnée le 14 février 1824), Jean-Baptiste Heins, Louis Mercier (concession donnée le 6 décembre 1824), Jean-Baptiste Blais et Augustin Larivée (concession donnée le 23 décembre 1824), Joseph Coulombe et Hiacinthe Picard destroismaisons (concession donnée le 24 janvier 1825), François Paquet (concession donnée le 28 mars 1825), et Antoine Bouffard et François Mercier (concession donnée le 28 novembre 1825). :: La Seigneurie de la Rivière du Sud fut donnée en 1646. Elle est bordée par celle de Bellechasse à l'ouest, de St-Joseph à l'est et de Lespinay au sud.

(CLAQ, ALAC)

Phone number : 1 514 820 2324

Tractatus de contractibus - Compendium de contractibus

Sans éditeur Manuscrit, 1787. In-12 relié plein vélin à liens de 184 pages. Daté 8 avril 1787 Sub Dno (Subdivision ?) - De Langre. (probablement le nom de famille du rédacteur). Des annotations manuscrites, en français, sur une page de garde et sur la dernière page laissent à penser une origine soit de Rodez, soit de Toulouse. Entièrement en latin, très lisible. Bon état

Toutes les expéditions sont faites en suivi au-dessus de 25 euros. Expédition quotidienne pour les envois simples, suivis, recommandés ou Colissimo.

Traicté de l'agriculture.

S.l.n.d. (XVIIIe s.) in-folio, [4] ff. n. ch., couverts d'une écriture moyenne, calligraphiée, très lisible (environ 40 lignes par page), texte sur deux colonnes, en feuilles, légèrement ébarbées.

Très bref, ce petit manuscrit se présente comme une suite de techniques pratiques ; sont exposées successivement :1. La méthode pour tracer des fossés [trous] arborés, planter des arbres et de les entretenir. - 2. La manière d'enter et de cultiver plusieurs types d'arbres (ormes, chênes, vigne, amandiers, noizilliers [= noisetiers], châtaigners, cerisiers, coigniers [= cognassiers], figuiers, pommiers, néfliers, mûriers, noyers, pêchers, pins, poiriers, pruniers, sorbiers, lauriers). - 3. La manière de cultiver certaines plantes, comestibles ou non (roses, melons, abricots, etc.). - 4. Une recette "pour faire frutifier un arbre qui ne porte fruit".Belle écriture. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Traité de mariage du 26 avril 1790.

S.l., s.d. (avril 1790) in-4, [3] pp. n. ch. écrites sur peau de vélin, graphie cursive et moyennement lisible, en feuille.

Grosse du contrat de mariage passé devant le notaire royal et tabellion du bailliage de Dieuze, entre le cordonnier Nicolas Houpert et Anne-Marie Chrisman. Le bailliage de Dieuze, enclavé dans le temporel de l'Evêché de Metz, n'exista comme entité administrative de la Lorraine que de 1751 à 1790. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT

Write to the booksellers

Write to the booksellers![Recettes et Remèdes. MANUSCRIT ]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/MAS/185097_1_thumb.jpg)

![Recettes et Remèdes. MANUSCRIT ]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/MAS/185097_2_thumb.jpg)

![Relation de la mort de Mademoiselle Louise Marie de Charnacé. décédée au presbytère de Grez-en-Bouère [Mayenne], le 8 août 1848, à l'âge de 35 ans. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228910_1_thumb.jpg)

![Relation de la mort de Mademoiselle Louise Marie de Charnacé. décédée au presbytère de Grez-en-Bouère [Mayenne], le 8 août 1848, à l'âge de 35 ans. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228910_2_thumb.jpg)

![Rhetorica.. MANUSCRIT]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/VIG/117057_1_thumb.jpg)

![Régiment de Cambrésis, composé d'un bataillon. Livret pour la revue du 3 8bre 1777. faite par M. de [Gironville] pour servir au payement de la ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/176153_1_thumb.jpg)

![Régiment de Cambrésis, composé d'un bataillon. Livret pour la revue du 3 8bre 1777. faite par M. de [Gironville] pour servir au payement de la ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/176153_2_thumb.jpg)

![Régiment de Cambrésis, composé d'un bataillon. Livret pour la revue du 3 8bre 1777. faite par M. de [Gironville] pour servir au payement de la ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/176153_3_thumb.jpg)

![Souvenir. Voyage de Bordeaux et de Lorraine... [MANUSCRIT].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228957_1_thumb.jpg)

![Souvenir. Voyage de Bordeaux et de Lorraine... [MANUSCRIT].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/228957_2_thumb.jpg)

![«Staat van goed ten sterfhuyze van joffrou Isabelle Josepha Vanden Baese echtgenoote van dheer Jacobus Josephus Derkinderen». [Gent, 1766]. Etat des ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/QKR/6262_1_thumb.jpg)

![«Staat van goed ten sterfhuyze van joffrou Isabelle Josepha Vanden Baese echtgenoote van dheer Jacobus Josephus Derkinderen». [Gent, 1766]. Etat des ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/QKR/6262_2_thumb.jpg)

![«Staat van goed ten sterfhuyze van joffrou Isabelle Josepha Vanden Baese echtgenoote van dheer Jacobus Josephus Derkinderen». [Gent, 1766]. Etat des ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/QKR/6262_3_thumb.jpg)

![Table des documents et notices. Cabinet de Monsieur St Allais. A - G.. [Manuscrit]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TRA/558437_1_thumb.jpg)

![Table des documents et notices. Cabinet de Monsieur St Allais. A - G.. [Manuscrit]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TRA/558437_2_thumb.jpg)

![Table des documents et notices. Cabinet de Monsieur St Allais. A - G.. [Manuscrit]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TRA/558437_3_thumb.jpg)