Librairie Camille Sourget

93, Rue de Seine

75006 Paris

France

E-mail : contact@camillesourget.com

Phone number : 01 42 84 16 68Phone number : 06 13 04 40 72

Fax number : 01 42 84 15 54

-

Latest

Last 3 days (3)

Last month (2)

Last week (1)

-

Syndicate

ILAB (218)

SLAM (218)

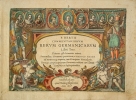

Commentariorum rerum Germanicarum Libri Tres. L’empire allemand au tout début du XVIIe siècle.

Séduisant exemplaire entièrement colorié à l’époque et conservé dans son vélin d’origine. Amsterdam, apud Joannem Janssonium, 1616. In-4 oblong de (10) pp. y compris le titre frontispice et la planche avec le blason, 732, (2). Relié en plein vélin souple de l’époque, dos lisse avec le titre manuscrit. Quelques légères brunissures et rousseurs en début de volume, sans atteinte au texte. Quelques réparations marginales. 238 x 178 mm.

Edition originale de cet atlas de poche consacré à l’architecture, aux cartes et aux vues de villes de l’empire allemand au tout début du XVIIe siècle. Catalogue of the Avery Architectural Library, p. 80; Lipperheide, Katalog der Kostumbibliothek, 677; Chadenat, I, 16; Bachmann 15. L’ouvrage est divisé en trois parties distinctes, les deux premières analysant l’évolution historique de l’Allemagne depuis l’antiquité jusqu’au début du XVIe siècle en s’appuyant sur des cartes détaillées, la troisième offrant un panorama des villes du Saint Empire romain germanique à la veille de la Guerre de Trente ans. L’abondante illustration se compose, outre le frontispice, de 26 cartes gravées dont 20 à pleine page, et de 101 vues de villes détaillées. Ces planches sont extrêmement intéressantes car elles donnent des informations tant sur le plan de l’architecture que sur le mode de vie ou l’habillement des populations de l’époque. Un grand nombre de panoramas présentent en effet au premier plan les habitants des villes. Parmi les villes représentées l’on trouve : Amsterdam, Strasbourg, Bâle, Bergen, Bern, Bonn, Colmar, Frankfurt, Copenhague, Heidelberg, Munich, Prague, Riga, Stockholm, Zurich, Vienne, Hambourg, Weimar, etc. « Joli titre gravé, 26 cartes et 101 vues de villes très finement gravées » écrivait Chadenat (I, 16), dont l’exemplaire était incomplet et en noir. Pierre Bertius (1565-1629), était géographe et historiographe de Louis XIII. « Après avoir fait ses études à Leyde, il professa dans plusieurs villes ; puis il voyagea en Allemagne avec Juste Lipse, en Bohême, en Silésie, en Pologne, en Russie et en Prusse. A son retour il fut nommé professeur à Leyde, et chargé du soin de la bibliothèque de cette ville ; il la mit en ordre et en publia le catalogue en 1606. Mais ayant pris parti pour les doctrines des disciples d’Arminius contre ceux de Gomarus, il fut destitué, et obligé, en 1620, de se réfugier en France. Deux ans auparavant, Louis XIII avait donné à Bertius le titre de son cosmographe. » (Biographie universelle, V, 742). Exemplaire dont l’ensemble des 127 planches ont été finement coloriées à l’époque.

Histoire des inaugurations des rois, empereurs, et autres souverains de l’univers ; depuis leur origine jusqu’à présent. Suivie d’un précis de l’état des Arts & des Sciences sous chaque Regne : des principaux faits, mœurs, coutumes & usages les plus remarquables des François, depuis Pepin jusqu’à Louis XVI 81 costumes français du XIIIe au XVIIIe siècle.

Précieux exemplaire dont toutes les planches a été magnifiquement coloriées à la main et enluminées à l’époque. Paris, Moutard, Libraire de la Reine, 1776. In-8 de xvi pp., 559 pp., (5) pp., 14 planches à pleine page hors texte. Relié en plein veau porphyre de l’époque, triple filet doré autour des plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, pièce de titre de maroquin vert, filet or sur les coupes, tranches dorées. Reliure de l’époque. 195 x 123 mm.

Edition originale publiée à l’occasion des cérémonies du sacre de Louis XVI. Sander 138; Saffroy, I, 15227; Barbier, II, 755; Brunet, VI, 1310; Lipperheide 2479. «Né à Saint-Hilaire près d’Orléans, le 4 novembre 1738, Charles-Joseph Bévy, bénédictin de la congrégation de Saint-Maur et de la maison de Saint-Denis, avait atteint sa trente-huitième année, lorsqu’il publia un ouvrage intitulé: ‘Histoire des inaugurations des rois, des empereurs et des autres souverains de l’univers’ avec gravures, in-8. Ce livre, auquel le sacre récent de Louis XVI donnait un intérêt de circonstance, appela sur l’auteur l’attention bienveillante du comte de Saint-Germain.» L'ouvrage fut remarqué et valut au bénédictin dom Bévy (1738-1830), la charge d'historiographe de France pour la Flandre et le Hainaut. «14 figures comprenant 81 costumes, dessinés par Michel Rieg, gravés par Ingouf et Trière. » (Cohen, 145). «Ces 14 planches représentent environ 80 costumes français du XIIIe au XVIIIe siècle». (Colas, I, 320). Somptueux exemplaire, sans doute unique, dont toutes les planches ont été magnifiquement coloriées à la main à l’époque et rehaussées à l’or. Aucun bibliographe n’avait connaissance d’un tel exemplaire en couleurs.

Biblia cum concordantiis veteris novi testameti sacrouca...[In fine : Impressa autem Lugduni: per M. Jacobum Sacon. Expensis. Notabilis viri Antonii Koberger Nurembergensis. Feliciter explicit. Anno salutis Millesimo quingentesimo decimo octavo. Die vero decimo mensis Maii]. Belle édition de cette rare bible illustrée élégamment imprimée en 1518 sur les presses lyonnaises de Jacques Sacon (1472-1530) pour le célèbre imprimeur allemand Anton Koberger, l’imprimeur de la Chronique de Nuremberg.

Précieux exemplaire de cette rare bible illustrée du début du XVIe siècle. Lyon, Jacques Sacon, expensis Antonii Koberger, 10 mai 1518. In-folio gothique à 2 colonnes de (14) ff. pour le titre frontispice, la table, l’épitre et le prologue ; CCCXVII ff., (1) f.bl., (25) ff., relié sans le dernier feuillet (CC10) qui est blanc. Manchettes doubles. Pte. brulure marge inf. f. CCLXXXV. Titre imprimé en rouge au-dessus d’un grand bois à pleine page représentant Saint Jean-Baptiste, 2 bois à pleine page représentant les six jours de la Création (face au premier feuillet de la Genèse) et l’Adoration des bergers (au début du Nouveau Testament), nombreuses vignettes, nombreuses initiales gravées. Veau granité, encadrement de filets à froid autour des plats, dos à nerfs et coins refaits, tranches mouchetées. Reliure du XVIIIe siècle. 340 x 247 mm.

Belle édition de cette rare bible illustrée élégamment imprimée en 1518 sur les presses lyonnaises de Jacques Sacon (1472-1530) pour le célèbre imprimeur allemand Anton Koberger, l’imprimeur de la Chronique de Nuremberg. Rahir, Bibliothèque, p. 321 ; Baudrier, Bibliographie lyonnaise, p. 347 ; D & M 6101. Cette édition n’est pas dans Adams. OCLC 54974129 (deux exemplaires aux U.S.A.). Anton Koberger et Jacques Sacon collaborèrent pour imprimer une série de bibles illustrées telles que celle-ci entre 1512 et 1522. « Les figures de cette édition ont été gravées d’après celles de la Bible de Venise, 1498, in-4, dont nous avons parlé ci-dessus ; elles se retrouvent dans plusieurs réimpressions de la même Bible faites à Lyon, notamment dans celle de 1516, impressa Lugduni, per M. Jacobum Sacon, expensis notabilis viri Anthonii Koberger, en 1516, le 16 décembre, in-folio. On peut voir par cette souscription et par celles de cinq autres éditions de la Bible impr. dans la même ville en 1518, 1520, 1521 et 1522, que le célèbre imprimeur de Nuremberg a eu plusieurs fois recours aux presses lyonnaises, et nous remarquons même qu’après avoir employé l’atelier de Sacon pour ses éditions de 1516 et 1518, il se sert de celui de Jean Marion pour les deux éditions faites en 1520 ». (Brunet) « La grande vignette du titre représentant St Jean-Baptiste a passé dans la suite chez Corneille de Septgranges et a été utilisée par cet imprimeur dans le missel de Lyon de 1556. 3 suites de vignettes, 2 rectangulaires et une plus petite pour les évangiles. » (Baudrier) « ‘Biblia cum concordantiis’... Lyon, J. Saccon pour A. Koberger, 1516. In-folio gothique. Grande composition de titre de facture allemande, attribuée à Springinklee, représentant le Christ triomphant (270 x 182) ; suite de vignettes de G. Leroy (42 x 70), encadrés de motifs Renaissance et copiées sur celles de l’édition vénitienne de 1498. Au f. 244 verso, l’Adoration des bergers (200 x 168). Au Nouveau Testament, suite de vignettes non encadrées (58 x 38). -Id. Ed. de 1518. Apparition d’une suite de vignettes de style bâlois (59 x 86) ; le reste sans changement ». (Brun, Le Livre français illustré de la Renaissance, p. 123). Précieux exemplaire de cette rare bible illustrée du début du XVIe siècle. Provenance : ex libris manuscrit sur le titre « Bibliotheca collegii Viennensis ord. SSS. Trinitatis Redempti cap. ».

La Bible des Croisades ou Bible de Maciejowski. La superbe reproduction de "La Bible des Croisades" illustrée de 283 miniatures à pleine page rehaussées d’or.

Superbe reproduction de l’un des plus précieux manuscrits enluminés du XIIIe siècle, richement ornée de 283 miniatures à pleine page rehaussées d’or. Lucerne, Faksimile Verlag Luzern, 1998. In-folio de (46) ff. Relié en plein veau rouge richement estampé à froid de motifs végétaux, de fleurs de lys, fleurs, feuilles, et animaux : oiseaux, lions, dragons, etc. au sein de différents cadres, dos à nerfs. Large étui de plexiglas transparent. Ateliers Burkhardt de Zurich. « Ce volume a été cousu à la main en veau dans les ateliers de reliure Burkhardt à Mönchaltorf/Zurich ». -Avec un volume de texte : Kommentar par Daniel H. Weiss, Sussan Babaie, Sydney C. Cockerell, Vera Basch Moreen, Wiliam M. Voekle : In-4 en demi-veau rouge. 388 x 298 mm

« L’édition en fac-similé recueille les différentes parties du manuscrit original enluminé dont la partie principale (43 feuillets) est conservée à la Pierpont Morgan Library de New York. Deux autres feuillets se trouvent dans la Bibliothèque nationale de France, un dernier feuillet étant aujourd’hui la propriété du Musée J.P. Getty. Cet ouvrage a été publié en un tirage unique, limité à 980 exemplaires numérotés en chiffres arabes destinés à la vente dans le monde entier.» Le présent exemplaire porte le n°144. « The Crusader Bible, also known as the Morgan Picture Bible, the Maciejowski Bible, and the Shah ‘Abbas Bible, is not only one of the greatest medieval manuscripts in the Morgan, it also ranks as one of the incomparable achievements of French Gothic illumination. The miniatures represent one of the greatest visualizations of Old Testament events ever made. Some of the stories and their heroes are well known, but there are also accounts of less familiar Israelites who fought for the Promised Land—tales that resonate to this day. There are incredibly violent battle scenes in which the implements of war are so accurately depicted they could be replicated. And there are scenes of everyday life, love, hate, and envy, as well as adultery, rape, and murder—all set in thirteenth-century France. » (Description du manuscrit par The Morgan Library & Museum.) La présente Bible, présumée commanditée par le roi Louis IX vers 1240, compte 46 feuillets ornés de 283 illustrations de l’Ancien Testament, de la Genèse à la confrontation entre David et son fils, Absalom, dans le Second Livre de Samuel. L’histoire de cet ouvrage et la manière dont il a été transmis entre ses différents possesseurs demeure incertaine. Néanmoins, on sait qu’initialement, celui-ci ne comptait que les illustrations, dont la production fut le fruit d’un effort commun, probablement issu de divers ateliers. Les mises en scène y sont particulièrement avant-gardistes : sorties du cadre des personnages, utilisation de la marge comme lieu d’action, goût du mouvement instantané évoquent l’illustration moderne. Le texte accompagnant, en tête ou au pied des miniatures, fut ajouté à son arrivée à la Cour de Naples vers 1300. Quant aux inscriptions en langue persane, elles sont sûrement postérieures à l’arrivée du manuscrit à Ispahan, après que le Cardinal Maciejowski l’ait offert au Chah d’Iran Abbas Ier. Superbe reproduction de l’un des plus précieux manuscrits enluminés du XIIIe siècle, richement ornée de 283 miniatures à pleine page rehaussées d’or.

I contadini della Toscana Espressi al naturale Secondo le diverse loro vestiture In sessanta Stampe a colori. Rarissime suite de Antonio et Gaetano Bicci illustrant les costumes de la Toscane au XVIIIe siècle

Edition originale rarissime composée de 60 superbes estampes imprimées en couleurs et rehaussées à la main par Carlo Lasinio. Firenze, Niccolo Pagni, Giuseppe Bardi, 1796.In-folio de (1) f. de titre, 60 planches numérotées à pleine page. Qq. piqûres sans gravité, pte. restauration dans la marge blanche inférieure de la pl. 34. Relié en demi-basane de l’époque, dos lisse orné de filets dorés et à froid, non rogné. Reliure de l’époque.522 x 340 mm.

Edition originale rarissime de cette superbe suite consacrée aux costumes des habitants de la Toscane au XVIIIe siècle.Lipperheide 1320 ; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 323.Elle se compose de 60 estampes gravées en couleurs et rehaussées à la main par Carlo Lasinio figurant les costumes des habitants de toutes les provinces de la Toscane : Florence, Arezzo, Grosseto, Livourne, Lucques, Massa Carrara, Pise, Pistoia, Prato, Sienne...Lasinio a représenté des vendeurs de rue, des familles de paysans, des couples, ... à travers des scènes de la vie quotidienne, avec de superbes paysages toscans comme toile de fond.L’artiste et graveur Carlo Lasinio (Trévise 1759 - Pise 1838) est un graveur, peintre et dessinateur qui fut actif à Florence et à Pise. Il fut l'élève d'Edouard Gautier d'Agoty dans l'atelier duquel il apprit la technique de la gravure en couleurs. Rentré en Italie, il travailla à Florence puis devint le conservateur de la Galerie de Pise. Il reproduisit par la gravure un grand nombre de tableaux.Dans le présent recueil, Lasinio n’emploie cependant pas la méthode enseignée par Gautier d’Agoty, mais adopte la technique encore plus récente de la « gravure à la poupée ».Les 60 estampes ont ainsi été gravées en couleurs à la poupée, puis finement terminées au pinceau par l’artiste. « Ces très belles planches sont gravées par G. Canacci, Cavini, Cecchi, C. Lasinlo, Mugnon, G. Pera, Vascellini, Zancon d’après les dessins d’Antonio (57) et de Gaetano Bicci, Ant. Fedi et Piatolli. 1020 fr. Montgermont 1913 – 510 fr. (14 planches) de Jonghe 1930 » (Colas 325).Cette suite complète est rarissime. Elle est du plus haut intérêt pour l’histoire du costume. L’artiste s’est attaché à représenter chaque scène avec un grand réalisme, dépeignant de manière détaillée les costumes et accessoires des différentes professions et provinces, ainsi que les paysages toscans.Très précieux exemplaire de l’un des livres de costumes les plus rares, très grand de marges car non rogné et conservé dans sa reliure de l’époque, dont l’ensemble des 60 estampes ont été finement rehaussées à la main à l’époque dans des tons vifs et chatoyants.D’après nos investigations, parmi l’ensemble des bibliothèques publiques mondiales, seule la National Art Library Victoria & Albert Museum possèderait un exemplaire de cet ouvrage.

Komste van Zyne Majesteit Willem III. Koning van Groot Britanje, enz. in Holland ; ofte Omstandelyke Beschryving van alles, het welke op des zelfs komste en geduurende Zyn verblyf, in’s Graavenhaage en elders, ten teeken van vreugde en eere, is opgerecht en voorgevallen. Vercierd met kopere platen. Première édition de l'un des plus beaux livres de fête hollandais de la période baroque orné de 16 somptueuses gravures en premier tirage.

Il célèbre la joyeuse entrée à La Haye de Guillaume III en tant que roi de Grande-Bretagne. In’s Graavenhaage, By Arnold Leers, Boeckverkooper, 1691. In-folio de (7) ff. y compris 1 frontispice gravé et 1 portrait, 127 pp., 14 gravures hors-texte dont 11 sur double-page et 3 à pleine page. Plein vélin ivoire, dos lisse avec le titre manuscrit, tranches jaspées. Reliure de l’époque. 374 x 250 mm.

Première édition de l'un des plus beaux livres de fête hollandais de la période baroque. Il célèbre la joyeuse entrée à La Haye de Guillaume III en tant que roi de Grande-Bretagne. Berlin Kat. 2952 ; Landwehr, Cérémonies splendides 146 ; Ruggieri 1095 ; Vinet 752 ; Hollstein, Dutch and Flemish, IX, 168-85. Il s’agissait du "costliest and most elaborate public display ever held on Dutch soil" (Nierop) and the first time of a triumphal entry since the rebellion against Spain. Les deux directeurs des festivités étaient Govert Bidloo (1649-1713), le physicien personnel de Guillaume, et Romeyn de Hooghe (1645-1708), l’un des plus grands artistes de l’Age d’Or hollandais. De Hooghe ne participa pas seulement à l’élaboration du programme des festivités, il se chargea aussi de graver les magnifiques planches illustrant ce volume commémoratif. L’illustration superbe, en premier tirage, se compose d’un portrait de Guillaume III par Pieter van Gunst d’après John Brandon et de 15 planches hors texte gravées de Romeyn de Hooghe légendées en français et en hollandais, dont 11 sur double-page et 3 à pleine page. Les gravures de Romeyn de Hooghe montrent la procession, les arcs de triomphe, le Vyverberg et le Binnenhof, les décorations spécialement élaborées pour l'évènement, y compris la peinture et la sculpture, et un spectaculaire feu d'artifice : 1. Aenkomst van S.K. Maj. Op Honslerdyk – Arrivée de Sa Majesté a Honslerdyk 2. Inhaling van S.K. Maj. Aende Westeynder brug – Réception de Sa Majesté au pont de Westeinde 3. Zijn Majesteit verwelkomt op het Binnehof – Réception de Sa Majesté dans La Cour 4. Vreugde-en eereteekenen voor het stadhuis – Illuminations et autres marques d’honneur de la Maison de Ville 5. Eeerepoort op de markt – Arc de Triomphe sur le Marché 6. Eeerepoort op de markt – Arc de Triomphe sur le Marché 7. Schilderyen binnen de eerepoort – Peintures du dedans de l’Arc de Triomphe sur la Place et du Costé du Vizier 8. Intrede van Zyn Majesteit door de zeegeboog voor’t Hof – Entrée de Sa Majesté par dessous l’Arc de Triomphe qui est devant la cour. 9. Zeege- en eerepoorten voor het hof – Arc de Triomphe devant La Cour 10. Beelden, devisen, schilderyen – Statues, Devises, Peintures 11. Zyschilderyen der zeege-en eerepoorten voor, het Hot – Peintures des bouts de l’Arc de Triomphe devant la cour. 12. Schilderyen binne de zeege-en eerepoorten voor het hof – Peintures du dedans de l’Arc de Triomphe qui est devant La Cour 13. Vuurwerk in de vyver – Feu d’artifice au Vyver 14. Verbeeldingen der twee naalden Précieux exemplaire conservé dans sa reliure en vélin de l’époque.

Relation du voyage de sa Majesté britannique en Hollande, Et de la Réception qui luy a été faite. Enrichie de planches très curieuses. Avec un Récit abrégé de ce qui s’est passé de plus considérable depuis l’arrivée de Sa Majesté en Hollande le 31 de Janvier, jusqu’à son retour en Angleterre, au Mois d’Avril 1691 & l’heureux succès de l’expédition d’Irlande, subjuguée par les Armes toujours victorieuses de Sa Majesté. L’un des plus beaux livres de fêtes baroques hollandais

L’arrivée de Sa Majesté Guillaume III d’Angleterre à La Haye en 1691. L’un des plus beaux livres de fêtes baroques hollandais orné de 16 somptueuses gravures en premier tirage. La Haye, Arnout Leers, 1692. In-folio de 1 frontispice, 1 titre, (4) ff., 1 portrait, 108 pp., 3 planches à pleine page et 11 planches sur double-page. Relié en demi-vélin de l’époque, plats de cartonnage, dos à nerfs, pièce de titre de maroquin bordeaux, date frappée or en pied du dos. Reliure de l’époque. 375 x 245 mm.

Édition originale de la version française et premier tirage de ce très beau livre de fêtes célébrant l’arrivée de Guillaume III d’Angleterre en Hollande. Landwehr, R. de Hooghe, 80 ; Fairfax Murray, French, 700 ; Landwehr, Splendid ceremonies, 147. « Le frontispice contient le 1er titre, de belles figures allégoriques, le portrait du Roi dans un médaillon et, dans un petit cartouche, le nom du dessinateur graveur Romain de Hooghe auquel sont dues les planches. Il est suivi d’un beau portrait du Roi, dessiné par Brandon et gravé par P. de Gunst et de 14 planches hors texte, la plupart double in-folio, dont 6 représentent des cortèges de nombreux cavaliers civils et militaires et des carrosses attelés. Le texte (attribué par Vinet à Tronchin du Breuil) en donne la description. Il s’agit du Roi Guillaume III, 1650-1702, fils de Guillaume II de Nassau, Prince d’Orange, élu Stathouder de Hollande en 1672 et proclamé Roi d’Angleterre en 1689. On sait que sa vie ne fut qu’une longue lutte contre Louis XIV. Son séjour à La Haye en 1691 avait pour but une entrevue avec les princes ligués contre le Roi de France. Le texte, qui est entièrement en français, sauf le privilège qui est en hollandais et les légendes des planches qui sont dans les deux langues, donne le détail de ces conférences, ainsi que les noms et qualités des personnages qui y prirent part. Les planches présentent un intérêt particulier au point de vue hippique. Bel ouvrage assez rare. » (Mennessier de la Lance, n°635). « Guillaume III entreprit ce voyage pour conférer à La Haye avec les princes ligués avec lui contre Louis XIV, qui se don côté travaillait énergiquement à replacer Jacques II sur le trône d’Angleterre, où Guillaume avait été appelé par le vœu de la nation. Ce prince, que cinq des provinces unies avaient nommé stathouder, que la Hollande allait accueillir avec autant d’enthousiasme qu’il est permis aux Hollandais d’en avoir, entreprit nous le répétons, cet important voyage entre la bataille de la Boyne, où il avait battu les Irlandais, et le combat de la Hogue, qui devait être si funeste à la marine française. Seize planches enrichissent cette remarquable publication, dont le frontispice (une allégorie composée et gravée par Romain de Hooghe, et qui ne serait point indigne de Rubens) l’annonce dignement. Le portrait de Guillaume III, dessiné par Jean Brandon et gravé en taille-douce avec le burin le plus souple par P. von Gunst, vient ensuite. Les autres planches sont l’œuvre de Romain de Hooghe [...] Elle représentent : l’arrivée de Guillaume à Honstardijk, sa réception dans la cour, réception de Guillaume au pont de Westland, illumination et décoration de la maison de ville, arc de triomphe sur le marché, arc de triomphe sur la place, peintures du dedans de l’arc de triomphe sur la place, entrée de Sa Majesté par-dessous l’arc de triomphe, arc de triomphe devant la cour, statues, devises et emblèmes à l’intérieur de cet arc, peintures des côtés, représentation des deux pyramides placées au milieu du feu d’artifice. Cette entrée se distingue entre toutes par la profusion des peintures et figures allégoriques, des emblèmes et devises qui couvrent les arcs de triomphe. Il y a un luxe inouï. L’arc de l place peut être appelé justement une page d’histoire [...]. M. Didot a parlé de ce livre avec éloge (Catalogue, n°951) : ‘C’est, dit-il, un monument somptueusement exécuté, élevé par les états de Hollande à Guillaume III. Il contient seize planches très pittoresques, et d’un très grand éclat, dues à Romain de Hooghe qui y a déployé toutes les ressources d’un talent qu’on ne peut vraiment apprécier que dans ces grandes compositions.’ » (Vinet, Bibliographie méthodique et raisonnée des Beaux Arts, 52). « Ouvrage intéressant et curieux pour les 15 belles figures, frontispice compris, gravées par Romain de Hooghe, dont il est orné. Le portrait, qui est aussi très beau et occupe toute la page, est gravé par P.-A. Gunst, d’après J. Brandon ». (Ruggieri, n°1093). Les planches sont ici en premier tirage. Très bel exemplaire grand de marges conservé dans sa reliure de l’époque.

Cours d'architecture enseigné dans l'Académie Royale d'Architecture. Première-Cinquième partie, où sont expliquez les termes, l'origine et les Principes d'Architecture, & les pratiques des cinq Ordres suivant la doctrine de Vitruve & de ses principaux Sectateurs, & suivant celle des trois plus habiles Architectes qui ayant écrit entre les Modernes, qui sont Vignole, Palladio & Scamozzi. Dédié au Roy par M. François Blondel. Seconde édition augmentée & corrigée. Exemplaire sur grand papier de Hollande.

Exemplaire d'une grandeur de marges exceptionnelles, très pur, conservé dans ses élégantes reliures de l'époque. Paris et Amsterdam, 1698. Cinq parties en 2 volumes in-folio: I/ 1 frontispice, (12) ff., 154 pp., (4) pp. de table, 1 frontispice, (4) ff., 1 pl. dépliante, (2) ff. d’errata, 312 pp.; II/ 1 frontispice, (6) ff., pp. 313 à 799, (2) ff. d’errata, rest. en marge latérale de 2 ff. Plein veau brun granité, triple filet doré autour des plats, dos à nerfs, tranches rouges jaspées, charnières frottées. Reliure de l'époque. 425 x 285 mm.

[video width="1710" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/07/BLONDEL1.mp4"][/video] Exemplaire sur grand papier de hollande. Seconde édition originale, « augmentée et corrigée », réimprimée sur la première de 1675-1683. Page de titre imprimée en rouge et noir, 3 frontispices gravés, une planche dépliante, nombreuses illustrations gravées incluant 25 estampes à pleine page avec le verso blanc, 12 en-tête et 4 culs-de-lampe. Blondel naquit en 1617. Il fut employé à plusieurs négociations diplomatiques. Il dit, dans son Cours d'architecture, qu'il voyagea en Égypte, et qu'en 1659, il vint à Constantinople, en qualité d'envoyé extraordinaire du roi de France, au sujet de la détention de l'ambassadeur français. Le succès de cette négociation lui valut un brevet de conseiller d'État, et il fut pour enseigner au dauphin, fils de Louis XIV, les belles-lettres et les mathématiques. Il fut aussi professeur de cette dernière science au collège royal. En 1665, Blondel fit connaître et connut lui-même ses talents pour l'architecture, à l'occasion d'un pont élevé à Saintes, sur la Charente. Il le rétablit, et y plaça un arc de triomphe. En 1669, il fut nommé membre de l'académie des sciences ; et le roi ordonna, par lettres patentes, que les ouvrages publics de la ville de Paris seraient dorénavant exécutés sur les plans tracés par Blondel, qui furent mis en dépôt dans l'hôtel de ville. En 1672, on restaura, sous sa direction, la porte St-Antoine, qui, par des raisons de commodité publique, fut démolie en 1777. En 1674, il exécuta pour la porte St-Bernard le même travail, toujours ingrat, et qui offre souvent plus de difficultés qu'une conception première. Blondel put enfin être lui-même dans la construction de l'arc triomphal de la porte St-Denis. Il s'y attacha moins à la quantité d'ornements qu'à la justesse des proportions. On doit observer que Blondel fut lui-même auteur des inscriptions placées sur les édifices qu'il éleva. Ses talents furent récompensés par la place de directeur et professeur à l'académie d'architecture, établie en 1671, et il rédigea, sous le titre de Cours d'architecture, les leçons qu'il donnait aux élèves. «Cet ouvrage exellent prouve combien Blondel avait étudié son art, et combien il avait su profiter des lumières qu'il avait acquises pendant ses voyages, par l'étude d'un grand nombre de monuments anciens et modernes. On construisit encore, d'après les plans de Blondel, la corderie de Rochefort ». Exemplaire d'une grandeur de marges exceptionnelles, très pur, conservé dans ses élégantes reliures de l'époque. Il provient de la bibliothèque James Moore avec signature autographe.

Für Musen und Menschen Freunde zum Neujahrsgeschenke 1808. Fort rare reliure Empire aux musiciens, peinte sur émail.

Joli volume orné d’1titre frontispice, 6 gravures sur cuivre et 12 gravures de mode, le tout en délicat coloris main de l’époque. Wien, Georg Friedr Kraus, 1808. In-16 de (2) ff. dont un titre frontispice, (30) ff., 6 gravures hors texte, 59 pp., 1 planche dépliante de partition de musique, (13) pp. et 12 gravures hors texte. Soit 1 frontispice et 18 gravures. Dos de maroquin rouge, peinture sur émail sur plats de métal, filet doré encadrant les plats, dos lisse richement orné, doublures en soie verte, miroir collé sur le premier contreplat, pochette en accordéon de soie verte sur le second contreplat, tranches dorées. Reliure de l’époque. 98 x 57 mm.

Joli volume orné d'un titre frontispice, 6 gravures sur cuivre et 12 gravures de mode, le tout en délicat coloris main de l’époque. Précieuse reliure aux musiciens peinte sur émail : une joueuse de triangle sur le plat supérieur, un joueur de musette sur le plat inférieur.

Nouvelles. Édition originale de la « traduction libre » du Décaméron par Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau.

Exemplaire unique de l’édition originale érotique de Mirabeau imprimé en 1802 orné de 8 dessins érotiques, 10 estampes érotiques en couleurs du XVIIIe siècle et 21 gravures érotiques, reliée en maroquin de l’époque. À Paris, chez L. Duprat, Letellier et Cie, 1802. 4 tomes en 2 volumes in-8 de: I-II : (8) pp. , xx, 304, (4) (dont les 2 dernières blanches); (4) pp. (dont la dernière blanche), 273, (3) (dont la dernière blanche), en tout 1 portrait, 1 frontispice, 1 frontispice en couleurs, 3 dessins, 15 planches en noir et blanc et 7 planches en couleurs / III-IV : (4) pp. (dont la dernière blanche), 243, (3) (dont la dernière blanche); (4) (dont la dernière blanche), 293, (3) (dont la dernière blanche), en tout 4 dessins en noir et 1 dessin à l’encre rouge, 13 planches en noir, 2 planches en couleurs. Maroquin rouge à grain long, double filet estampé à froid encadrant les plats avec anneaux d'angles, dos lisses filetés, filet ondé doré sur les coupes, roulette intérieure dorée, tranches dorées, quelques rousseurs. Reliure de l’époque de Lefebvre. 202 x 123 mm.

Édition originale de la « traduction libre » du Décaméron par Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau. Exemplaire tiré sur papier vélin. En regard de certaines des nouvelles de Boccace, Mirabeau a placé les contes en vers que Jean de La Fontaine a composés d'après celles-ci. L'éditeur a ajouté 4 contes tirés du persan et de l'arabe, dont un traduit par l'orientaliste Louis Langlès, et les autres extraits des Mille-et-une nuits. L’exemplaire est orné de 8 planches gravées sur cuivre hors texte d'après les dessins de Clément-Pierre Marillier par divers artistes sous la direction de Nicolas Ponce. Exemplaire unique exceptionnellement enrichi de 40 pièces érotiques: - 8 dessins érotiques du 18ème siècle. Soit 7 à la mine de plomb et un à l'encre rouge à la plume. - estampes galantes des contes du Boccace. Soit 10 planches gravées sur cuivre rehaussées de couleurs, dont le titre, toutes réemmargées de papier vergé et collées en marges intérieures du volume. - estampes galantes des contes du Boccace. Suite de 21 planches gravées sur cuivre, soit un titre et 20 compositions d'après Hubert Bourguignon d'Anville dit Gravelot, distribuée à la demande pour compléter des exemplaires de l'édition illustrée de Londres du Décaméron (1757-1761). - portrait de Boccace d’après Gravelot, gravé par Jean-Baptiste-Michel Dupréel pour l’édition de 1801 du Décaméron. Mirabeau, surnommé «l’Orateur du peuple» et «la Torche de Provence», reste le premier symbole de l’éloquence parlementaire en France. Bien que membre de la noblesse, il se distingue en tant que député du Tiers état aux États généraux après avoir été rejeté par l’ordre de la noblesse. En 1776, Mirabeau publie son Essai sur le despotisme, qui dénonce l’arbitraire du pouvoir royal: « le despotisme n’est pas une forme de gouvernement […] s’il en était ainsi, ce serait un brigandage criminel et contre lequel tous les hommes doivent se liguer. » Mirabeau est emprisonné au donjon de Vincennes de 1777 à 1780. Il y rencontre Sade, qui y est enfermé à la même époque. Il y écrit beaucoup : des lettres, notamment à Sophie de Monnier, publiées en 1792 sous le titre de Lettres à Sophie, chef-d’œuvre de la littérature passionnée, ainsi qu’un virulent libelle contre l’arbitraire de la justice de son temps, Des Lettres de cachet et des prisons d'État, mais aussi une œuvre érotique particulièrement crue. Proche du philosophe juif alsacien Cerf Beer, Mirabeau fait paraître en 1787 Sur Moses Mendelssohn, sur la réforme politique des Juifs, inspiré du travail de l'auteur allemand J. Ch. Dohm qui publie Über die bürgerliche Verbesserung der Juden (De la réforme politique des juifs) en 1781 (puis traduit en 1782). Il fait partie en 1788, entre autres avec Brissot, Clavière et Condorcet, des fondateurs de la Société des amis des Noirs, créée pour l'abolition immédiate de la traite des Noirs et progressive de l'esclavage dans les colonies. Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque en maroquin signée de Lefebvre.

Le livre de Jehan Bocasse [sic] De la Louenge et vertu des nobles et clères dames traslaté et imprimé nouvellement à Paris. (In fine :) Cy finist Bocace des nobles et cleres femmes imprime a paris ce xxviij iour davril mil quatre cens quatre vingtz τ treize par Anthoine Verard libraire demourant a paris sur le pont nostre dame a lymage saint iehan levangeliste ou au palais au premier pilier devant la chappelle ou on chāte la messe de messeigneurs les presidens. (Marque). Édition originale française rarissime de premier tirage ornée de 80 figures sur bois « De la louenge et vertu des nobles et clères dames » de Jean Boccace, « traslaté et imprimé nouvellement à Paris par Antoine Vérard le 28 avril 1493 ».

Edition originale française rarissime dédiée à Anne de Bretagne et premier tirage « De la louenge et vertu des nobles et clères dames » de Jean Boccace achevée d’imprimer le 28 avril 1493 par Antoine Vérard. A Paris, Antoine Vérard, 1493. In-folio de (144) ff. (a-n8, o-p6, q-r8, s-t6) à 34/35 lignes. Plein maroquin havane, plats orné d’un décor d’entrelacs mosaïqués noir encadré de filets doré, dos à nerfs orné de même, doublures et gardes de peau de vélin, tranches dorées. Reliure signée de Marius Michel. 273 x 192 mm.

Edition originale française rarissime dédiée à Anne de Bretagne et premier tirage « De la louenge et vertu des nobles et clères dames » de Jean Boccace achevée d’imprimer le 28 avril 1493 par Antoine Vérard. BMC VIII 79 ; B.n.F. Rés. G-365 ; Brunschwig 280 ; CIBN B-519 ; Fairfax Murray, FB 50 ; Goff B-719 ; GW (+ Accurti I) 4490 ; HC 3337 ; IGI 1769 ; Macfarlane 25 ; Pell. 2478 et 2478 A ; Hain-Copinger, n° 3337 ; Proctor n° 8425 ; Brunet, I, 990. Cet exemplaire est le seul complet passé sur le marché international depuis 30 ans. La première édition latine parut en 1473 sous le titre De Claris mulieribus (des femmes célèbres), à Ulm. « L’œuvre, écrite entre 1360 et 1362, amplifiée et refondue dans les années postérieures, contient la biographie de 104 dames de renom de tous les temps, d’Ève à la reine Jeanne de Naples ; elle est dédiée à la très belle Andrée Acciaiuoli, sœur du grand sénéchal Nicolas Acciaiuoli, épouse en secondes noces d’un comte d’Altavilla. L’exemple de Pétrarque et de son traité des Hommes illustres influença notablement Boccace, ainsi qu’il l’a reconnu lui-même. La veine narrative s’y élargit avec quelque liberté, comme dans les pages consacrées à la vie de la papesse Jeanne, aux voluptueuses longueurs sur les amours de Thisbé, à l’histoire de la naïve Paulina, Romaine aimée du Dieu Anubis, qui rappelle d’assez près le conte de Lisette et de l’ange Gabriel du Décaméron. (…) Dans son ensemble, le volume est un compromis entre l’érudition historique et le conte, un plaisant livre d’érudition, destiné non seulement aux hommes mais aussi aux femmes, - lesquelles, déclare Boccace, pour son excuse, étant habituées à entendre des histoires en ont un besoin plus grand et se divertissent d’un copieux exposé. » T.F. G. Rouville. Le volume est orné de 11 gravures sur bois qui, répétées, forment un cycle iconographique de 80 gravures. La plupart mesurent 87 x 80 mm et représentent une reine avec un enfant dans ses bras (23 fois), une reine trônant avec des dames se tenant devant elle (22 fois), une femme allaitant des jumeaux devant un paysage (17 fois). Deux autres gravures proviennent du Chevalier délibéré, imprimé en 1488. Deux gravures de format différent, 140 x 86 mm, illustrent un évêque à son écritoire surmonté d’un sage et d’une femme ; elles proviennent de l’“Art de bien mourir” imprimé par Le Rouge pour Vérard, en 1492. Neuf de ces gravures ont été spécialement réalisées pour ce livre et sont donc ici en premier tirage. « Volume extrêmement rare, orné d’un certain nombre de belles figures gravées sur bois qui comptent parmi les plus intéressantes dans les ouvrages publiés par Vérard ». (Rahir n°263). Exemplaire comportant les remarques de premier tirage : - Le titre est imprimé avec la faute « nouellemet », corrigée dans l’exemplaire de la Pierpont Morgan Library. Le Gesamt Katalog, Pellechet Polain 2478 et Hain donnent « nouuellemet » avec deux U. - Le feuillet i4 est signé hIIII. Premier grand prosateur italien, Giovanni Boccaccio (1313-1375) fut très célèbre en France, plus que Dante et Pétrarque, et cela dès le début de l’imprimerie. Il avait écrit tant pour le peuple, qui se plût à la lecture amusante du Décaméron, que pour l’aristocratie qui, dans le De casibus virorum illustrium (devenu en français Le cas des nobles malheureux), trouva une sorte d’encyclopédie moralisée des grands hommes de l’Antiquité. Cette première édition fut imprimée par Antoine Vérard qui a dédié l’ouvrage à Anne de Bretagne, épouse du roi Charles VIII. C’est grâce en partie aux écrivains engagés par Anne de Bretagne, ou attirés par la possibilité de son mécénat, comme pouvait l’être Antoine Vérard, que la littérature à la louange et à la défense des femmes a été promue à la cour de France. Le titre ne comporte que deux lignes de texte. Au verso du titre commence le prologue du traducteur, supprimé dans certains exemplaires et supplée par une miniature. Dans cet exemplaire il est accompagné d’un bois montrant la reine Anne de Bretagne assise sur son trône entourée de personnages féminins de sa suite. Au recto du dernier feuillet, marque typographique d’Antoine Vérard. Cette traduction du De Casibus virorum illustrium de Boccace fut réalisée pour Jean de Chanteprime entre 1400 et 1409 par Laurent de Premierfait. Ce dernier fait partie de la génération des humanistes français du règne de Charles VI redécouvrant et célébrant la littérature classique depuis Cicéron jusqu'à Pétrarque et Boccace. Il était un latiniste érudit, très appréciée par les humanistes de son temps, mais ce qui fît le plus sa gloire, ce sont ses traductions en français à partir du latin (ou de versions latines de textes à l’origine grecs ou italiens), réalisées pour des commanditaires aristocratiques. Bechtel signale une coupure au mot "nou|vellement" du titre, non coupé dans notre exemplaire et ainsi libellé : "novellement". Précieux exemplaire. En un demi-siècle un seul autre exemplaire complet est apparu sur le marché public, vendu 35 000 € il y a 30 ans. (Réf : Hôtel Georges V, 16 septembre 1988, n° 23, ex. S. Brunschwig).

Theatrum machinarum novum, exhibens aquarias, alatas, iumentarias, manuarias, pedibus ac ponderibus versatiles, plures, et diversas molas… Ex Germania in Latium recens translatum opera R.D. Henrici Schmitz. Le théâtre des inventions de Boeckler

Illustré de 154 superbes planches finement gravées. Cologne, 1662.In-folio de (1) f.bl., 1 frontispice gravé, (10) pp., 55, (1) p.bl., 154 planches numérotées à pleine page. Premier cahier piqué. Relié en veau brun granité de l’époque, roulette à froid encadrant les plats, dos à nerfs orné, charnières anciennement restaurées, coupes décorées, tranches mouchetées. Reliure de l’époque. 330 x 220 mm.

Première édition en latin de ce spectaculaire traité d’inventions mécaniques de Boeckler. Brunet, I, 1024. Le présent ouvrage parut initialement en allemand chez Fürst en 1661, et fut traduit en latin l’année suivante par Henri Schmitz. Architecte de la ville de Nuremberg, Boeckler (1617-1687) compose cet important recueil de moulins et autres inventions de mécanique complexes et variées. L’auteur propose dans son traité des manières de construire des aqueducs, des fontaines, des pompes, des jets d’eau, des siphons pour éteindre le feu, des machines élévatrices, des moulins à eau et à vent, d’autres qu’on fait tourner à la force des bras, ou avec les pieds,... Ces moulins ne sont pas tous pour le même usage, il y en a qui servent à moudre le blé, d’autres sont pour faire du papier, pour le Salpêtre, pour broyer des couleurs, pour scier le bois ou la pierre, pour les drapiers, des presses d’imprimeurs, etc. Il y a des machines pour élever de grands fardeaux, d’autres qui servent à l’attaque et à la défense des places, dans la construction des édifices, etc. Boeckler étudie les nombreux usages que l’on peut faire de la roue dentée en mécanique. Il analyse les divers moyens de faire tourner cette roue, depuis l’eau ou le vent jusqu’à la force humaine ou animale. Avec un sens artistique manifeste, l’architecte illustre en 154 superbes planches en taille-douce les inventions mécaniques les plus variées. Plusieurs de ces estampes sont des projets conçus par l’auteur avec une imagination débridée et une réelle connaissance des mécanismes dans les inventions proposées. La dernière planche de l’ouvrage, qui manque souvent, est du plus haut intérêt car elle représente une pompe à incendie dirigée par 7 hommes en action, invention allemande toute récente créée en 1658 par l’ingénieur allemand Hans Hautsch. La planche 5 présente une machine à fabriquer de l’encre pour les impressions de gravures sur cuivre. Précieux exemplaire conservé dans sa reliure de l’époque.

Architectura curiosa nova. Premier tirage des 200 estampes de Boeckler, consacrées aux fontaines, jardins et châteaux de l’Europe baroque, en vélin de l’époque.

Séduisant exemplaire préservé dans sa reliure d’origine en vélin à recouvrement. Nuremberg, Paul Fursten, 1664. 4 parties en 1 volume in-folio de: I/ 1 frontispice, (3) ff., 32 pp., 4 planches; II/ (1) f., 14 pp., 44 planches; III/ (1) f., 26 pp., 116 planches dont 1 repliée (pte. déchirure à la planche repliée); IV/ (1) f.bl., (1) f., 29 pp., 36 planches. Relié en vélin rigide de l’époque à recouvrement, restes de liens en tissu, dos lisse. Reliure de l’époque. 327 x 218 mm.

Première édition du traité baroque de Boeckler consacré aux jardins, châteaux et fontaines et rédigé en allemand. Berlin catalog, II, 3577-3579; Brunet, I, 1024; Catalogue of the Avery Architectural Library, p. 996; Cicognara, n°886. Architecte de la ville de Nuremberg, G.A. Boeckler publia en allemand un recueil de moulins et autres inventions de mécanique traduit en latin en 1661 sous le titre de Theatrum machinarum. Encouragé par le succès de cet ouvrage, Boeckler composa le texte de l’Architecture hydraulique que Paul Furst, libraire de Nuremberg, publia en 1663, et que J.C. Sturm traduisit en latin l’année suivante sous le titre Architectura curiosa nova. C’est l’ouvrage le plus important de Boeckler, celui qui consacra sa renommée. Avec un sens artistique manifeste, l’architecte illustre en 200 superbes planches en taille-douce les fontaines, jets d’eau, grottes, bassins, labyrinthes et pavillons des plus beaux jardins de l’époque baroque en Italie, France, Angleterre ou Allemagne. Plusieurs de ces estampes sont des projets conçus par l’auteur avec une imagination débridée et une réelle connaissance des mécanismes de l’hydrostatique dans les inventions proposées. «Ouvrage divisé en 4 parties, contenant des figures de jets d’eau, cascades, bassins, fontaines, grottes, etc.» (Brunet). Dans son texte Boeckler développe d’ailleurs la théorie de l’hydrostatique et son application aux fontaines et jets d’eau représentés. La dernière des 4 suites en 36 estampes est consacrée à la représentation de beaux châteaux européens auxquels sont associés des labyrinthes de jardins. Une grande planche dépliante à la fin de la partie III est consacrée à une grande fontaine de Nuremberg. Orné d’un titre séparé en noir et rouge pour chacune des 4 parties, l’ouvrage est illustré d’un grand frontispice général architectural et allégorique signé Abraham Aubry. «Non e comune il trovarne esemplari ben conservati in Italia» (Cicognara). Séduisant exemplaire préservé dans sa reliure d’origine en vélin à recouvrement.

Pars Romanae urbis topographiae & Antiquitatum, Qua succincté & breviter describuntur omnia quae tam publice quam privatim videntur anim adversione digna… Pars I [- VI]. The most influential travel guide of Renaissance Rome.

Bel exemplaire des bibliothèques du duc de La Valliere et de William Beckford. Francfort, Johann Feyrabend for Theodor de Bry, 1597-1598-1600-1602 6 parties reliées en 2 volumes in-folio de: I/ (8) ff. dont 2 portraits à pleine page de Boissard et de Bry, 1 carte dépliante de l’Italie, 161 pp. ch. 163, (1) f.bl., (3) ff. dont 2 portraits à pleine page, 211 pp., 13 pp. d’index ch. 9, (1) f., (11) ff., 42 pp., 4 planches sur double page, 2 cartes dépliantes et 141 planches à pleine page; II/ (2) ff., (4) ff., 47 pp., (1) f., (9) ff., 375 planches à pleine page, 5 planches inédites reliées à la fin. Chaque partie comporte un frontispice gravé. La 5e partie a été reliée par erreur après la partie 6: ses planches viennent immédiatement après celles de la IVe partie, son titre-frontispice a été inséré entre le texte et les planches de la 6e partie, et ses 10 ff. de pièces liminaires placés tout à la fin du volume, quelques rousseurs dans la VIe partie. Maroquin rouge, triple filet doré en encadrement, dos à nerfs à fleurettes, fleurons et annelets dorés, tranches dorées. Reliure du XVIIIe siècle. 310 x 195 mm.

[video width="1842" height="1080" mp4="https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2024/07/BOISSARD-1.mp4"][/video] Edition originale de l’un des grands livres sur Rome. Adams, B, 2331-32-36-38-39-41; Cicognara 3626 ; Graesse I, p. 475 ; Brunet I, 1069 ; Kissner 54; Schudt 715; Rossetti II, 1160. L’ouvrage eut une influence considérable parmi les historiens. Winckelman l’appréciait encore comme source d’information. Le troisième plan, celui de la Rome « moderne », gravé par de Bry en 1597, dérive du plan Brambilla-Vanaest de 1590, avec une présentation différente de la basilique Saint-Pierre. Les figures ont été dessinées par le poète et antiquaire bisontin J.-J. Boissard (1528-1602) qui avait passé sa vie à étudier les chefs-d’œuvre de l’ancienne Italie. Elles ont été gravées par son ami Théodore de Bry. Quelques planches de la deuxième partie sont dues au buriniste français Jacques Granthomme, dont la signature figure sur sept d’entre-elles ainsi qu’au frontispice (cf. Inventaire du Fonds Français XVIe, I, p. 452-454, nos 26-33). The Antiquitates romanae were intended to offer scholars and visitors to Rome a guidebook of the city’s ancient monuments while also highlighting its Renaissance glory with information on its spectacular archeological collections. Boissard stayed in Rome between 1556 and 1559, sketching drawings of the Eternal City’s numerous antiquities, and taking precious notes on the collections of antique statues, steles, bas-reliefs, and inscriptions displayed by cardinals, princes and aristocrats in their Roman palaces and gardens. His monumental work is therefore considered not only a valuable primary source, but also the most influential travel guide of Renaissance Rome, since Part I offers an itinerary for a four-day tour around the city. Further, the work testifies to the vastness of Boissard’s readings, as he frequently makes use of accounts and inventories compiled by other authors including Flavio Biondo, Pomponio Leto, Bartolomeo Marliani, Onofrio Panvinio, Fulvio Orsini, and Ulisse Aldrovandi. Illustration : 521 gravures à l’eau-forte, 6 frontispices, une carte d’Italie, 3 plans dépliants de Rome, deux portraits répétés quatre fois de de Bry et Boissard. «Les six grands volumes d'Antiquitates Romanae urbis de Boissard sont l'œuvre d'un artiste et d'un savant. L'artiste a le souci du trait, des physionomies et du positionnement du regard par rapport aux objets...» (Alain Cullière, Bibliothèque lorraine de la Renaissance, catalogue d'exposition, Metz, 2000, n° 100). Pièces jointes : 5 gravures : la première reproduit le tableau de Raphaël dans l’église Saint-Augustin de Rome, les deux suivantes des sculptures antiques et les deux dernières deux molosses en marbre du palais du cardinal Vitellio, découverts en 1558 près du Tibre, via Vitellia. Bel exemplaire des bibliothèques du duc de La Valliere et de William Beckford. Exemplaire du duc de La Vallière, puis de Beckford, revêtu, probablement par Derome, de reliures en maroquin rouge, caractéristiques de la bibliothèque ducale. L’illustration inédite comportant dans le second volume cinq planches supplémentaires a sans doute été insérée par le relieur à l’instigation du duc de La Vallière. Provenance : Louis-César de La Baume Le Blanc, duc de La Vallière (Paris, 1783, n° 5484, acquis par Née de la Rochelle), William Thomas Beckford (Londres, 1882, I, n° 1027 : 24 £ pour Ellis & White).

Mascarades Recueillies & mises en taille douce. Édition originale fort rare illustrant les mascarades de la Renaissance, œuvre de Robert Boissard.

Un brillant témoignage sur les fêtes de la Renaissance, imprimé à Paris en 1597. De la bibliothèque Horace de Landau, avec ex-libris. S. l., 1597. In-4 de 24 planches gravées numérotées y compris le titre frontispice. Les planches 19 et 22 sont coupées au cadre et remontées. Ainsi complet. Demi-maroquin rouge à coins, dos à nerfs avec le titre et la date de publication frappés or. Reliure du XIXe siècle. 289 x 193 mm.

Édition originale fort rare illustrant les mascarades de la Renaissance, œuvre de Robert Boissard, dessinateur et graveur au burin né à Valence en 1570. Lipperheide, 3167 ; Brunet, I, 1070 ; Rahir, 331 ; Colas, 368 ; Cicognara, 1594 ; Graesse, Trésor de Livres rares, I, 475. Parent de Jean-Jacques Boissard, il a gravé d’après les dessins de celui-ci plusieurs des figures illustrant les Icones vivorum illustrium (Francfort, 1597). On lui doit, en outre, un portrait de Ronsard et un portrait d’Henri IV. Entièrement gravé, l’ouvrage est orné d’un titre dans un encadrement architectural, et de 23 planches dessinées par Jean-Jacques Boissard et gravées par Robert Boissard. La plupart ont été à l’époque rehaussées de couleur jaune. Le volume fut imprimé à l’époque de la grande vogue des mascarades. Généralement données dans les résidences royales, ces divertissements étaient essentiellement chorégraphiques. Ils avaient lieu dans une salle ayant la forme d’un « carré long », garnie sur les côtés de fauteuils ou de gradins, dans lesquels prenaient place le roi, sa famille et, selon leur rang, des courtisans. Une troupe de danseurs, conduite par un prince ou une princesse, accompagnée de quelques figurants, chanteurs et instrumentistes, paraissait au cours d’un bal, après avoir convenu d’un thème en rapport avec leurs déguisements et les entrées qu’ils exécutaient. Spectacles assez brefs, sans intrigue, ils pouvaient néanmoins comporter quelques décorations et même des machines. Mais généralement les représentations n’avaient lieu qu’avec des costumes auxquels on accordait le plus grand soin en dépensant pour eux des sommes aussi importantes que pour ceux des opéras. Les mascarades étaient organisées pendant le carnaval, au mois de janvier, février et mars, avant le carême, période de l’année durant laquelle s’exprimaient, selon des habitudes séculaires, plus de liberté et de fantaisie. Cette suite des mascarades qui a rendu célèbre le nom du graveur Robert boissard, n’est pas un simple recueil de « grotesques ». Ces couples maniérés aux visages caricaturaux sont accompagnés de légendes moralisatrices qui mettent ces inventions à mi-chemin entre les recueils de devises et d’emblèmes, si en vogue à l’époque, et ceux des proverbes, plus populaires, dans le genre de ceux de Lagniet (vers 1650). Bel exemplaire à grandes marges. Un brillant témoignage sur les fêtes de la Renaissance, imprimé à Paris en 1597. Provenance : de la bibliothèque Horace de Landau (1824-1903) avec son ex libris sur le contre-plat.

Recueil de portraits et de costumes de l’époque de Louis XIV. Superbe recueil d'estampes de costumes réhaussées d'or et d'argent

Superbe recueil de costumes d’époque Louis XIV orné de 90 estampes en brillamment coloris de l’époque, rehaussées d’or et d’argent Paris, vers 1725.In-folio de 15 planches non numérotées, 12 planches numérotées, 48 planches non numérotées, 9 planches numérotées, 6 planches non numérotées. Marges de la 1e planche usée avec qq. déchirures et brunissures, pte. restauration à la planche de la Fille de joie turque sans manque. Veau fauve, double cadre de roulettes et fleurons dorés, large écoinçon central doré, dos lisses orné de fleurons dorés, tranches jaspées. Reliure espagnole de l’époque.360 x 232 mm.

Superbe recueil de 90 estampes à pleine page en premier tirage, entièrement enluminées à l’époque et dues essentiellement aux frères Bonnart, à Mariette et Martin Engelbrecht.« On décrit sous ce nom des recueils factices d’estampes publiées dans le dernier quart du XVIIe siècle par une famille de graveurs-marchands d’estampes.Les Bonnart, éditeurs d’estampes de modes, étaient quatre frères, fils de Henry mort vers 1682 : Nicolas, Henry, Robert et Jean-Baptiste.On ne sait pas si ces frères furent concurrents, mais la manière et le format des gravures publiées par eux ont de grandes analogies qui permirent leur réunion pour former des recueils plus ou moins importants composés d’estampes portant les signatures : Bonnart, R. B. dol. (Robert Bonnart), H.B. (Henry Bonnart), I.B.F. (Jean-Baptiste Bonnart) ; ces planches ont été publiées par cahiers ou séparément de telle façon qu’il est impossible d’en donner une nomenclature exacte, d’autant qu’on y joint habituellement d’autres estampes de même genre publiées par des graveurs-éditeurs comme I.D. de Saint-Jean (grava une centaine de planches), Nicolas Arnoult (environ 150 planches), Lepautre, Nicolas Bazin, Berey, Trouvain, P. Picart, Valleran, Leblond, Berain, Mariette, Lemoine, Chiquet, Larmessin, etc. ».« Ces réunions d’estampes ont un intérêt considérable pour la connaissance du costume et des modes sous Louis XIV ; elles représentent les grands personnages de la cour, de l’armée, de la magistrature ou de l’église.Beaucoup sont de vraies estampes de modes et peuvent être citées comme les prototypes des magnifiques suites publiées au XVIIIe siècle. »Colas, Bibliographie de costumes et de la mode, 379.Les estampes de Bonnart sont consacrées aux souveraines et princesses européennes en habits d’apparat : La Reine de France, Marie-Leczinska, la Reine, L’Infante d’Espagne, l’Impératrice d’Autriche, la grande Sultane, la Reine du Portugal, la Reine du Danemark, la Reine de Suède, la Princesse Palatine, les Duchesses de Bourbon, de Savoie, du Maine, de Lorraine, d’Orléans, de Vendôme, la Princesse de Conté, la Princesse de Galles, la Duchesse de Bavière, la Reine de Prusse, la Princesse de Galles, la Duchesse de Bavière, la Reine de Prusse, la Princesse de Moscovie…Certaines des estampes sont consacrées aux actrices du temps : Mademoiselle de Subligny, Danseuse de l’opéra, Mademoiselle des Matines, chanteuse et danseuse à l’opéra, Marinette en habit de Bradamante.Le recueil s’achève sur une série de 6 estampes d’Engelbrecht figurant divers métiers féminins : brodeuse, dentelière, couturière, tricoteuse, artiste-peintre, cuisinière.Toutes ces estampes ont été aquarellées à l’époque en brillant coloris et beaucoup sont rehaussées d’or et d’argent.À l’arrière plan des souveraines européennes se profilent des jardins à la française ou des monuments à l’antique.

Recueil de costumes. Important et rare recueil de costumes du XVIIè siècle

Les ballets, métiers, costumes du siècle de Louis XIV. 120 superbes estampes de Bonnart et Berain. Paris, vers 1700.In-folio de 120 planches montées à onglets (infimes déchirures restaurées sans manques). Vélin. 340 x 260 mm.

Un important et rare recueil de costumes du XVIIe siècle, d’un intérêt manifeste pour la connaissance des modes et du costume sous le règne de Louis XIV. Ce recueil comprend 120 belles eaux-fortes de grand format (270 x 185 mm) sur papier fort, la plupart gravées par Nicolas Bonnart (père) ou Robert Bonnart et éditées par Nicolas Bonnart fils. Sont décrits sous ce nom de «recueils Bonnart» quelques rares recueils d’estampes publiées dans le dernier quart du XVIIe siècle par une famille de graveurs marchands d’estampes, les Bonnart. Ces estampes étaient publiées à l’époque, soit à l’unité, soit par séries. Il est donc impossible d’en donner une nomenclature exacte. «Les Bonnart éditeurs d’estampes de modes, dont ils étaient au besoin les graveurs, étaient quatre frères, fils de Henry mort vers 1682. On ne sait pas si ces frères furent concurrents, mais la manière et le format des gravures publiées par eux ont de grandes analogies qui permirent leur réunion pour former des recueils plus ou moins importants composées d’estampes portant les signatures: Bonnart, R.B. dol (Robert Bonnart), H.B. (Henry Bonnart), I.B.F. (Jean-Baptiste Bonnart)». En plus des frères Bonnart, figurent dans le présent recueil des estampes dessinées par Berain et gravées par Lepautre. «Ces réunions d’estampes ont un intérêt considérable pour la connaissance des modes sous Louis XIV. Certains sont de vraies estampes de modes et peuvent êtres citées comme les prototypes des magnifiques suites publiées au XVIIIe siècle». Colas. Bibliographie générale du costume et de la mode. Ces recueils hautement convoités depuis trois siècles par les marchands d’estampes pour être disséquées et vendus à la planche, sont devenus introuvables. Les estampes sur les métiers traités avec burlesque et les costumes de théâtre et d’opéra dessinés par Berain témoignent d’une grande fantaisie et évoquent les mascarades et mises en scène spectaculaires présentées au Roi Soleil. Jean Berain (1640-1709) qui signe ces estampes était dessinateur du roi et ornemaniste; il dessinait des costumes et préparait des mascarades pour Louis XIV. «Il collaborait régulièrement à la décoration, à la machinerie de l’opéra; il ordonnait des fêtes, des feux d’artifice et des carrousels.» Benezit, I, 638. Cette belle réunion de 120 eaux-fortes comprend diverses séries et se compose ainsi: Les Saisons: 2 suites de 4. Les Mois: 12 gravures. Les 4 parties du Monde: 4. Les points cardinaux: 4. Apollon: 1. Les sens: 5. Les 3 parties du jour. Les Impératrices romaines: 12. Les Muses: 9. Les Parques: 3. Costumes de théâtre et d’opéra: 10. Suite de Métiers: orfèvre, berger, jardinier, architecte, sculpteur, peintre. Costumes féminins étrangers: 12 dont 3 suisses, 2 allemandes, 2 turques, 2 grecques, 1 perse. Costumes d’Amazones: 4. Costumes masculins étrangers: 8 dont le portrait de «Celebi Mehemet Effendi». Personnages de comédies: 10 don Arlequin, Crispin, Scaramouche (1pl. coupée au sujet). Divers caractères: 8. Précieuse suite, rare, d’eaux-fortes de grande beauté, très évocatrices du siècle de Louis XIV.

Les cinq sens : L’ouïe – la vue – l’odorat – le goût – le toucher. Le chef-d’œuvre d’Abraham Bosse.

Premier tirage de l’une des plus admirables suites d’estampes. Paris, 1635. Suite complète de cinq eaux-fortes. (G. Duplessis 1071 à 1075 – A. Blum 1028 à 1032). 325 x 255 mm.

Premier tirage de l’une des plus admirables, célèbres et rares suites d’estampes françaises du règne de Louis XIII gravées en 1635. Les cinq gravures, coupées au cadre, sont en épreuves d’une grande qualité: elles sont chacune placées dans un somptueux cadre en loupe d’orme (510 x 450mm). «Abraham Bosse atteignit avec sa pointe une virtuosité surprenante, au point de graver des planches entières à une seule taille, tour de force qui n’avait été pratiqué qu’au burin, et pour lequel il n’a pas eu d’imitateur. Il dessinait avec une grande facilité, beaucoup d’esprit, se plaisant à représenter, dans de charmantes compositions, dont la vérité rappelle les maîtres hollandais, les mœurs de son temps. Se gravures illustraient des thèmes religieux interprétés dans la vie contemporaine (Le mauvais riche et le pauvre Lazare), des scènes de théâtre, des évènements historiques, surtout de type domestique (Naissance de Louis XIV) et des scènes de la bourgeoisie riche ou de la noblesse. C’est non sans raillerie, mais toujours avec précision, qu’il présente la Noblesse française à l’église, les Œuvres de miséricorde, les scènes intimes de famille bourgeoises. Mariette dit avec raison, parlant de gravures de Bosse:«… Il y représentait ce qui se passe tous les jours dans la vie civile, et cela d’une façon naïve, si vraye que l’on ne peut guère rien désiré de plus intéressant.» Abraham Bosse demeure original, n’empruntant rien à l’art italien il fut essentiellement «français». Il a signé quelquefois Bosse et A. Bosse». Chacune des estampes est accompagnée de légendes en forme de quatrains en latin et en français. «For a faithful picture of comfortable French life during the regency and early part of the reign of Louis XIV, one must turn to the etchings of Abraham Bosse. He was typically the artist of the upper middle class, and he depicted their manners and customs with peculiar fidelity, sobriety, and vividness. The upper middle class is in general the backbone of the culture of a nation. It is they, through their opportunities for higher education, who supply the learned professions, law, medicine, and theology. They stand midway, between the frivolousness of the court and the indigence of the proletariat. It is they who buy books and pictures, who patronize the theatre, who cultivate music. » Carl Zigrosser. Prints and their creators. New York 1974. La rencontre du mathématicien Desargues eut une influence heureuse sur son talent, l’amenant à une étude approfondie de la perspective. Il se querella avec Le Brun auquel il reprochait, entre autres, de ne pas respecter les règles de perspective et publia le très important Traité des manières de graver en taille-douce. L’un des grands moments de l’estampe française de l’âge classique.

Traité des Manières de dessiner les Ordres de l’Architecture Antique en toutes leurs parties. Avec plusieurs belles Particularitez qui n’ont point parû jusques a present touchant les Bastiments de Marque… « Le livre d’architecture de Bosse en trois volets est une étape importante pour la théorie architecturale au milieu du XVIIe siècle ».

Rare réédition des trois principaux ouvrages théoriques d'architecture d'Abraham Bosse, entièrement dessinés et gravés en taille-douce par lui-même, et imprimés d'un seul côté. Paris, Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles Clousier, s.d. [1688]. In-folio de 1 titre, 1 frontispice, 44 planches. - [Suivi de] : Des Ordres de colones en l’Architecture… [Paris, 1688]. 1 frontispice, 1 planche sur double-page, (20) feuillets gravés. - [Et de] : Représentations Géométrales De plusieurs parties de Bastiments faites par les Reigles de l’Architecture antique Et de qui les mesures sont reduites en Piedz poulces & lignes, Afin de saccomoder a la manière de mesurer la plus en usage parmy le commun des Ouvriers. Paris, 1688. 1 frontispice et 22 feuillets gravés. Soit 3 ouvrages en 1 volume in-folio, veau moucheté, encadrement de filets à la Duseuil sur les plats, dos à nerfs orné de fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes, tranches mouchetées rouges, qq. usures aux mors sans gravité. Reliure du XVIIIe siècle. 420 x 263 mm.

Rare réédition des trois principaux ouvrages théoriques d'architecture d'Abraham Bosse, entièrement dessinés et gravés en taille-douce par lui-même, et imprimés d'un seul côté. Brunet, I, 1127. La première édition de ces traités parut en 1664 pour les deux premiers et en 1659 pour le dernier. Le premier ouvrage comprend 45 planches, le second 21 planches et le dernier traité, 23 planches. « Le Traité des manieres de dessiner les ordres est le premier volet du diptyque sur les ordres publié par Abraham Bosse en 1664-65. À ce diptyque Bosse a intégré, comme il l’avait prévu à l’origine, ses Représentations géométrales, retirées avec la page de titre de 1659. L’ouvrage sur les ordres a été divisé artificiellement, de l’aveu de l’auteur, en deux recueils distincts pour « la commodité de beaucoup d’ouvriers ». Le Traité des manières de dessiner les ordres est constitué d’un texte liminaire gravé de deux pages, intitulé « Ordre et Methode des figures representées dedans ce volume », et de quarante planches en taille douce avec des illustrations pleine page. Bosse veut proposer aux praticiens « les plus belles proportions » à partir de la lecture des meilleurs auteurs qui ont écrit sur le sujet. Il y ajoute quelques pratiques des Anciens qui n’ont jamais été jusque-là mises en usage et des pratiques nouvelles (Dédicace). Le recueil est conçu en quatre parties : la première traite des entablements et des « menus » membres (piédestal, base, chapiteau et détail des entablements), la seconde des ornements (socles, appuis et balustres des escaliers). La troisième est consacrée à la représentation de l’architecture, projet et modello, selon les règles de la perspective. La dernière partie, technique, concerne la place des ombres sur les corps ou objets géométraux… Bosse cite les meilleurs auteurs, Palladio, Vignole et Scamozzi dont il livre une synthèse personnelle ; il nomme aussi son contemporain, Fréart de Chambray dont il connaît manifestement le Parallèle... Le mathématicien expose aussi dans le détail les différentes méthodes pour tracer une belle volute. Il propose un instrument de dessin, le compas cartésien, qui permet de réaliser la courbure des colonnes selon la conchoïde de Nicomède et renvoie aux travaux de François Blondel. Bosse est conscient d’innover en traitant de questions jamais ou rarement abordées avec autant de détails par ses prédécesseurs : les escaliers et les voûtes. Il se montre ainsi en phase avec son époque où grâce aux prouesses stéréotomiques se multiplient, à Paris notamment, de vertigineux escaliers suspendus. Mais il critique les erreurs d’escaliers aussi prestigieux que ceux du Luxembourg, du Palais Cardinal et d’autres grandes demeures parisiennes dont les mains courantes ne s’ajustent pas correctement aux retours… Comme Fréart de Chambray, il pense que l’imitation de l’Antiquité doit être mesurée et réfléchie, car toutes les réalisations des Anciens ne sont pas bonnes à imiter. Bosse a une réelle culture architecturale : il a lu le traité de Vitruve (pl. XI) et les théoriciens de la Renaissance (Lemerle 2011, p. 419)… Bosse ne prétend pas imposer une vision moderne et définitive des ordres, comme Perrault, mais il n’en est pas moins ambitieux. Son traité d’architecture en trois volets est le fruit d’une longue réflexion. De la maquette à la réalisation et à l’ornementation, il appréhende l’architecture dans sa globalité. L’ouvrage est à ce titre une somme qui intègre toutes les avancées théoriques et techniques, et notamment la science de la perspective. Attractif dans sa présentation par ses gravures en taille-douce, art dans lequel il est passé maître, il se situe dans la lignée de la Regola de Vignole où l’image prime sur le texte. Destiné aux praticiens ennuyés par les longs discours le livre d’architecture de Bosse est didactique. Le pédagogue va à l’essentiel, construisant son discours du simple au plus complexe en fournissant d’emblée au lecteur les données essentielles, les illustrations se suffisant à elles-mêmes. Le livre d’architecture de Bosse en trois volets dont le Traité des manières de dessiner les ordres constitue la plus importante partie est une étape importante, quoique méconnue, pour la théorie architecturale au milieu du XVIIe siècle. Contemporain de Fréart de Chambray dont il partage les convictions et sur l’œuvre duquel il s’appuie, l’auteur anticipe les publications des frères ennemis François Blondel, avec lequel il fut en relation, et le puissant Claude Perrault. Au terme de sa carrière Bosse a atteint son but : il est parvenu à élever l’art de la gravure au niveau de la peinture, mais par le biais de la perspective il s’est initié à l’architecture représentée comme la « Reine des Arts » dans le frontispice de son recueil sur les ordres de colonnes. La fortune éditoriale de l’ouvrage atteste sa réussite. Il connut encore deux autres tirages posthumes, en 1684, 1688 puis un dernier au début du XVIIIe siècle ». (Frédérique Lemerle (Cnrs, Cesr, Tours) - 2014). Précieux exemplaire très grand de marges conservé dans sa reliure du XVIIIe siècle.

BOUCHER, François / LONDERSEEL, Assuerus van / BOUCHARDON, Edme.

Reference : LCS-17828

Les cris de Paris. Unique et remarquable recueil de 192 estampes du XVIIIe siècle provenant de la bibliothèque Edouard Rahir, relié à l’époque pour le roi Louis XV ou son entourage proche, réunissant François Boucher, Bouchardon, Sébastien Leclerc, Fleurimont, Van Loo et une merveilleuse suite non répertoriée d’Assuerus van Londerseel.

Ce recueil est du plus haut intérêt pour la connaissance des métiers et des costumes sous Louis XV. Certaines des gravures sont de véritables estampes de mode. Paris, chez Huguier, vers 1735. Plein veau havane marbré, dos à nerfs richement orné, pièces de titre en maroquin rouge, tranches jaspées. Reliure de l’époque. 318 x 238 mm.

12 planches in-4 gravées par Le Bas et Ravenet d’après les dessins de Boucher. 1. Gaigne Petit – 2. A Racomoder les vieux souflets – 3. Des noisettes au litron – 4. Balais Balais – 5. Charbon Charbon – 6. A. Ramonner du Haut en bas – 7. A la crème – 8. Des patez – 9. Chaudronier chaudronier – 10. Des radix des raves – 11. La Laittiere – 12. Au vinaigre. Ce recueil est du plus haut intérêt pour la connaissance des métiers et des costumes sous Louis XV. Certaines des gravures sont de véritables estampes de mode. « Le père de Boucher, dessinateur de broderies, fut le premier maître de l’enfant. Mais devant les dispositions dont il témoignait, il se décida à le faire travailler sous une direction plus autorisée que la sienne. François Boucher entra dans l’atelier de Le Moine, dont il imita bientôt la manière, dans Le jugement de Suzanne. Il n’y resta que fort peu de temps, quelques mois à peine, puis vint travailler chez le père du graveur L. Cars, lequel était éditeur. Mariette nous dit à ce sujet que Boucher y dessinait pour les planches de Cars et qu’il recevait pour ce travail 60 livres par mois, non compris le logement et la table. Ce fut ainsi qu’en 1721 il fit les illustrations de l’Histoire de France de Daniel, gravées par Baquoy. Entre temps, il avait commencé à s’adonner à l’art de la gravure et ses premiers essais décidèrent M. de Julienne à lui confier le soin de graver les dessins de Watteau. Le jeune artiste, encore très épris de son art, travaille à la fois le dessin, la gravure et la peinture. Les 24 livres par jour que M. de Julienne lui donnait pour prix de son travail lui faisaient la vie assez facile, mais Boucher voulait entrer à l’Académie et s’efforçait de perfectionner sa technique. En 1723, il emporta le premier prix au concours de l’Académie, avec Evilmerodach délivrant Joachim. Il avait à peine 20 ans. Mais il ne possédait pas encore la faveur dont il devait jouir plus tard et l’influence contraire du duc d’Antin ne lui permit pas d’obtenir son envoi à Rome comme pensionnaire du roi. Deux ans plus tard, néanmoins, ayant réuni quelque argent, et grâce à la générosité d’un tiers, il fit le voyage d’Italie en compagnie de Carle Van Loo. Il ne semble pas d’ailleurs que Boucher ait tiré grand enseignement de l’étude des écoles italiennes, tout au moins de celles de la grande époque classique. Ses goûts le portaient naturellement vers une forme plus badine et moins étudiée, et des maîtres transalpins c’est assurément Albani, Tiepolo et Baroccio qui produisirent avec lui la plus grande influence. Agréé à l’Académie, dès son retour d’Italie en 1731, il devint immédiatement le peintre mondain, le portraitiste, semi-officiel des femmes à la mode, épouses ou maîtresses des financiers et des mythologies galantes, telles Vénus commandant des armes à Vulcain pour Enée. Il illustra dans le même temps, Molière et La Fontaine » (Benezit). - [Relié avec] : Londerseel, Assuerus van. (Anvers 1572 – Rotterdam 1635). Probablement élève de Peter van des Borcht. On lui doit notamment des bois dans le goût de Virgile Solis pour des figures de la Bible. On lui doit également des gravures d’ornements pour les joailliers, ainsi que cette remarquable suite de masques et danseurs constituée de 9 estampes à pleine page, vers 1600, à ce jour non répertoriée. - [A la suite] : Actions glorieuses de S. A. S. Charles Duc de Lorraine, 13 planches. - [Puis] : Médailles du Règne de Louis XV (par Godonnesche ou Fleurimont), 56 planches. - [Et] : Recueil de différentes Charges dessigné à Rome par Carloo Vanloo, Peintre du Roy, c. 1737. 12 planches. Premier tirage de cette superbe suite de 12 portraits d’hommes en pied de nations étrangères, gravées par Le Bas et Ravenet d’après Van Loo. - 30 planches diverses et portraits de la Marquise du Châtelet et de Voltaire, gravés par Fessard, J. P. Le Bas, Frère, Surugue, Aveline, d’après Jeaurat, Boucher, Wouvermans, Téniers, Watteau, etc. - [Enfin] : Bouchardon. Études prises dans le bas peuple, ou les cris de Paris, 1737-1746. In-4. 60 planches. Ce rare recueil se compose de 5 séries de 12 planches chacune, représentant les types des différents marchands et ouvriers ambulants de Paris. Ces planches, dessinées par Bouchardon, ont été gravées à l’eau-forte par Caylus et terminées par Fessard. Il est très rare de trouver une suite complète des 60 estampes. Première suite, 1737. Et se vendent à Paris chez Fessard. 1 pte. tache sur 1 pl. Seconde suite, 1737. Chez Fessard. Troisième suite, 1738. Chez Fessard. Quatrième suite, 1742. Chez Fessard. Cinquième suite, 1746. A Paris chez Joullain. « Très beau recueil dû au comte de Caylus » (Cohen). La signature du Comte de Caylus, auquel est dû ce très beau recueil, se retrouve encore, à la pointe, sur certaines des planches. La cinquième suite figure ici avant les numéros, comme dans le célèbre exemplaire Charles Cousin, Lord Carnavon, cité par Cohen en maroquin de Hardy. L’illustration superbe, montée sur onglets, constitue la plus belle suite de dessins exécutée par Bouchardon. Mêlant dans ceux-ci élégance et réalisme, ce grand sculpteur, excelle dans la représentation d'attitudes très variées et très vivantes et reproduit ainsi d'une façon très personnelle et pittoresque le monde si multiforme des petits métiers ambulants de Paris au début du XVIIIe siècle : porteur d'eau, vendeur de moulins, écosseuse de pois, écureuse, lanterne magique, vendeur de lardoirs, vinaigre, vendeuse de cerneaux, de petits pâtés, de pommes cuites au four, porteur d'eau, crocheteur, cureur de puits, raccomodeur de seaux et de souflets, mort aux rats, peaux de lapin, lacets, cotterets, balais, café, barbier, vielleux, diseuse de bonne aventure, tonnelier, crieuse de vieux chapeaux etc... Des planches de très belle facture, très pures et à très grandes marges. Remarquable et unique ensemble de 192 gravures sur très grand papier fort des XVIIe et XVIIIe siècles vraisemblablement réunies et reliées vers 1750 pour le roi Louis XV ou son entourage proche comme l’atteste la fleur de lys surmontée de la couronne royale frappée en queue du dos. Les estampes coûtèrent 64 livres, prix considérable au XVIIIe siècle et la reliure 4 livres. De la bibliothèque Edouard Rahir avec ex-libris adjugé au prix de 6 000 F le 7 mai 1935 (n°732).

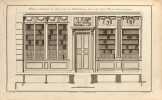

Recueil de décorations intérieures. Edition originale de la plus grande rareté de ce précieux recueil d’architecture d’intérieur par le fils du peintre François Boucher, orné de 60 planches en premier tirage.

Édition originale de la plus grande rareté de ce précieux recueil d’architecture d’intérieur. S.l. [Paris], s.n. [Chéreau], s.d. [c. 1774-1775]. In-folio de 60 planches gravées, qq. rares rousseurs marginales. Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos à nerfs richement orné, pièce de titre noire, tranches dorées. Reliure de l’époque. 391 x 251 mm.

Édition originale de la plus grande rareté de ce précieux recueil d’architecture d’intérieur. Berlin 4054. « In-folio avec 60 planches publiées en 15 cahiers. Décorations intérieures de style Louis XVI » (Rahir Bibliothèque 337). “One of the major works of Boucher, son of the great painter. The plates show interior decoration at the height of the Louis XVI style (and the transition from Louis XV) which few works of the time had done.” L'architecte et graveur Juste-François Boucher (1736-1782), fils du célèbre peintre François Boucher, consacra ses premiers travaux essentiellement à la décoration sans pour autant négliger la serrurerie, le mobilier et l'orfèvrerie. Le Recueil de décorations intérieures en est le complément par la précision des détails. Le présent recueil est orné de 60 superbes planches hors texte d’architecture d’intérieur montrant des Décorations de Lambris, des Elévations d’alcoves, d’un Buffet à vaisselle, d’une Armoire, des Plans et Elévations d’une salle de Bain, d’une salle à manger avec un Buffet, d’une Chambre à coucher, de Bibliothèques aux côtés d’une Cheminée, etc. Superbe exemplaire de ce rarissime recueil recensant le mobilier du XVIIIe siècle, conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque, condition très rare pour cet ouvrage paru sous forme de cahiers. Aucun exemplaire de cette édition originale complet de ses 60 planches n’est apparu sur le marché public depuis le début des relevés en 1960. Un fac-similé de cet ouvrage a été édité en 1900.

BOUQUET, Simon / RONSARD, Pierre de / DORAT, Jean / PASQUIER, Étienne.

Reference : LCS-18448

Bref et sommaire recueil de ce qui a esté faict & de l’ordre tenüe à la ioyeuse & triomphante Entrée de très-puissant… Charles IX... Roy de France en sa bonne ville & cité de Paris… le Mardy sixième iour de Mars... ; avec le couronnement de… Madame Elizabeth d’Autriche son épouse, le Dimanche vingt-cinquième et Entrée de la dicte dame en icelle ville le jeudi XXIX dudict mois de Mars, MDLXXI. L'un des plus beaux livres de fêtes du XVIe siècle, orné en tout premier tirage de 16 grandes estampes gravées sur bois sur les dessins de Jean Cousin.

Il renferme des poèmes de Ronsard, Baïf, Jamyn, Dorat et Pasquier en édition originale. Paris, Denis du Pré pour Olivier Codoré, 1572. 54 ff. dont 8 planches à pleine page, 1 planche hors texte à pleine page et 1 planche dépliante hors texte. C’est l’ordre et forme qui a este tenu au sacre & couronnement de tres-haute, tres-excellente, & très-puissante princesse Madame Elizabet d’Autriche Roine de France: faict en l’Eglise de l’Abbaie sainct Denis en France le vingt cinquiesme iour de Mars, 1571. A Paris, de l’imprimerie de Denis du Pré, pour Olivier Codoré, 1571. Avec privilège du roy. 10 ff. Entrée de la Reine. 26 ff., (1) f., (1) f.bl., 6 planches. Soit 3 parties en 1 volume in-4. Veau fauve, double filet or encadrant les plats avec armes au centre, dos à nerfs orné. Reliure début XVIIe siècle.