Pages d'Histoire - Librairie Clio

8, rue Bréa

75006 Paris

France

E-mail : clio.histoire@free.fr

Phone number : 01 43 54 43 61-

Century

18th (9)

19th (218)

20th (1942)

21st (182)

-

Syndicate

ILAB (2356)

SLAM (2356)

Le Paysan Sénoufo. (Thèse).

Abidjan-Dakar, Les Nouvelles Editions Africaines, 1978, gr. in-8°, 245 pp, 32 figures et cartes, 20 photos in fine, lexique, biblio, broché, couv. illustrée, 2 photos d'art africain collées au dos de la page de titre, bon état

Cette thèse de Doctorat de 3e cycle de Sinali Coulibaly est illustrée de photos prises par l’auteur au cours de ses enquêtes sur le terrain, ce qui lui confère un cachet plus vivant. Ce faisant, elles complètent les dessins qui, eux, sont incapables de rendre certains aspects de l’environnement et de la vie du peuple sénoufo. Le présent ouvrage, qui fait une large place à la reconstitution du passé, a pour modeste ambition de souligner le poids de l’histoire dans l’interprétation des situations actuelles et dans l’analyse des structures agraires en pays sénoufo. Ce travail revêt le caractère d’un témoignage qui rend compte du dialogue de l’homme et du milieu dans cette région. Il s’agit en somme d’une étude rétrospective et génétique cherchant à jeter des lumières sur l’origine et l’évolution de plusieurs faits actuels : l’origine et les modes d’implantation des hommes, l’architecture de leur habitat, leurs systèmes agraires, etc., autant de thèmes qui constituent l’armature de cette thèse.

Histoire pittoresque de l'Allemagne.

Plon, 1956, 2 vol. in-8°, 501 et 411 pp, notes, brochés, couv. illustrées, bon état

"Il n'est que de choisir au hasard tel chapitre, celui consacré à Luther par exemple, ou au grand Frédéric, ou plus près de nous à Bismarck, pour se laisser prendre au charme d'un récit, d'un portrait, d'une véritable reconstitution historique où rien ne manque. C'est là sans doute le plus grand mérite de M. Courau. Sans que l'ensemble de son œuvre y ait perdu le moins du monde en continuité, ni même en cohérence, il a su reconstituer véritablement toute une série d'Allemagnes, plus attachantes les unes que les autres, et qui se sont succédé tout le long d'une histoire longue et troublée. Depuis la "France-Allemagne" de Charlemagne, le grand empereur d'Occident, jusqu'au Deuxième Reich de Bismarck et de Guillaume II, en passant par le Reich médiéval avec ses grands empereurs hauts en couleur : Otton le Grand, Frédéric Barberousse, Frédéric II le Germano-Sicilien, et la longue théorie des Allemagnes tantôt pacifiques, comme au quinzième siècle, tantôt révoltées comme à l'époque de la Réforme, ou sombrant dans le chaos comme lors des guerres sociales, de la guerre civile du seizième siècle et pendant la guerre de Trente Ans, sans oublier l'énorme secousse de la Révolution, puis de l'occupation française, républicaine d'abord, impériale ensuite, c'est une galerie de tableaux, grouillant de vie, toujours dramatiques, se haussant quelquefois jusqu'au tragique, que l'auteur fait défiler sous nos yeux..." (Roland Delcour, Le Monde, 1957) — "Deux volumes bien écrits, couvrant l'histoire allemande des Teutons à Guillaume II. L'auteur recommande une lecture discontinue de son ouvrage qui contient de nombreux portraits brillamment rédigés." (Revue française de science politique, 1957)

A Treasury of African Folklore: The Oral Literature, Traditions, Myths, Legends, Epics, Tales, Recollections, Wisdom, Sayings, and Humor of Africa.

New York, Crown Publishers, 1975, gr. in-8°, xix-617 pp, qqs illustrations, biblio, index, reliure toile vert olive décorée de l'éditeur, jaquette illustrée, 3 discrètes marques au stylo sur 3 pages, bon état. Edition originale. Texte en anglais (il n'existe pas de traduction française)

L'Afrique abrite les plus anciennes cultures humaines, dont les récits sont essentiellement oraux. Ce livre est un recueil de centaines d'histoires traditionnelles africaines, ainsi que des énigmes, des épopées, des mythes, des chansons d'amour, des proverbes et des paraboles qui préservent un lien avec un passé ancien dont on se souvient encore vaguement. — In “A Treasury of African Folklore”, editor Harold Courlander brings together an extensive and unique collection of lore, recollections, epics, traditions, beliefs, historical chronicles, and poetry from widespread regions of the African continent. Courlander, one of the leading specialists in African and Afro-American life, explores the unwritten literature of the Sudan, the West Coast, the Bantu regions, the eastern grasslands, and the northeastern Horn, taking note of the diversity in history, origin myths, and tales of the Hausa, Kanuri, Ashanti, Zulu, Mensa, and numerous other peoples. These collected works also reflect the widely differing cultures and traditions found in sub-Saharan Africa, the differing concepts of creation and existence, and the social values that have motivated these people in their pursuit of a meaningful life and an understanding of the physical and spiritual attributes of the world around them.

Les anciennes Civilisations de l'Inde.

Armand Colin, 1938, in-12, 216 pp, 2e édition, 5 planches hors texte, biblio sommaire, broché, C. de bibl., bon état

"Excellent aperçu de l'histoire ancienne de l'Inde, des origines jusqu'à l'époque des Gupta (env. VIe s. ap. J.-C). Ce livre, qui est plus qu'une œuvre de vulgarisation, retrace rapidement, dans un style clair, sobre et soigné, les grandes lignes de la vie d'un « petit monde » souvent émietté, souvent influencé et contaminé par les étrangers, mais gardant néanmoins son originalité dans tous les domaines où il s'est manifesté. Littérature, art, philosophie, situation politique et sociale, tout est ici puissamment et clairement synthétisé. Un livre d'une lecture facile, agréable même ; l'auteur a heureusement illustré son exposé, de quelques planches mais il nous semble qu'une carte de l'Inde et un Index n'eussent pas été superflus." (Gérard Cotton, Revue belge de philologie et d'histoire, 1931) — "Le livre de M. G. Courtillier fait partie de cette « Collection Armand Colin » (Section d'histoire et sciences économiques, n° 122) qui a pris pour devise : « Vulgariser sans abaisser ». Ce n'est pas un mince éloge à lui faire que de dire qu'il remplit parfaitement ce difficile programme. Restant toujours à la portée du lecteur de culture moyenne, il donne un résumé exact et consciencieux des grands faits de l'histoire de l'Inde, retrace d'une façon claire et intelligible « les mouvements variés d'une culture que nous ne connaissons souvent qu'à l'état fragmentaire et qui est en proie à des réactions continuelles » (p. 1). Ce petit volume est la première tentative vraiment sérieuse, en langue française, d'une « initiation » à l'indologie par un indianiste, et à ce titre il mérite la reconnaissance à la fois des spécialistes dont les recherches sont si intelligemment vulgarisées, et du grand public auquel il est destiné." (G. Cœdès, Bulletin de l'École française d'Extrême-Orient, 1930)

La Naissance de la Chine. La période formative de la civilisation chinoise, environ 1400-600 avant J.-C.

Payot, 1937, in-8°, 368 pp, traduit de l'anglais, préface de C.-W. Bishop, une carte sur double page et 16 pl. de photos hors texte, biblio, broché, bon état (Coll. Bibliothèque historique)

Etude et commentaire de toutes les découvertes faites par l'Academie Sinica au cours des fouilles que depuis 1928 elle a pratiquées à Ngan-yang (Honan), site de la capitale des Chang à la fin du IIe millénaire avant notre ère. La deuxième partie du livre est consacrée à la dynastie des Tcheou et aux ouvrages littéraires de cette époque.

Une communauté rurale de l'Irlande. (Thèse).

P., Institut d'Ethnologie, 1969, gr. in-8°, 571 pp, 92 cartes, 31 figures, 1 dessin, 4 plans, 28 photos, 49 tableaux, biblio, index, broché, jaquette illustrée (très lég. abîmée), bon état

Dans cette monographie, l'auteur s'est assigné un double but : du point de vue de la méthode, présenter les documents et analyses de la vie socio-culturelle d'un groupe humain dans une forme permettant des comparaisons justifiées avec d'autres groupes. Du point de vue de l'ethnologie européenne, témoigner du passage entre la vie traditionnelle irlandaise et une vie rurale moderne dont les traits spécifiquement irlandais ont encore à prendre forme. C'est aisi que ce travail (où une large place est faite à l'expression cartographique), tout en s'efforçant de réunir les données historiques et actuelles d'une monographie classique aboutit à certaines conclusions sur l'anomie et la structure sociale irlandaise.

“Allons en Icarie”. Deux ouvriers isérois aux Etats-Unis en 1855. Textes établis et présentés par Fernand Rude.

Grenoble, PUG, 1981, in-8°, 314 pp, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. L'Empreinte du Temps)

L'Australie et le Pacifique.

P., G. Crès et Cie, Librairie Andrillon, 1923, in-12, vii-245 pp, broché, pt mque angulaire au 1er plat, bon état (Coll. Le nouveau Monde politique, économique et social. Enquêtes du Musée social)

"Pendant l'entre-deux-guerres, l'intérêt des Français pour l'Australie et la situation de sa classe ouvrière a persisté. En 1920, André Siegfried, qui avait participé à la mission de 1918 en Australie, a donné au Musée social une conférence sur le pays et ses ouvriers au cours de laquelle il reprit de nombreux points figurant dans son rapport et dans celui de Thomsen. Trois ans après, Georges Crivelli et Pierre Louvet ont publié un livre sur l'Australie et le Pacifique et écrit dans la revue du Musée social des articles sur l'agriculture australienne et le socialisme d'État aux antipodes..." (Robert Aldrich, Le Mouvement social, 1994) — "Ouvrage très suggestif." (Paul Privat-Deschanel, Géographie universelle, tome X : Océanie – Régions polaires australes, 1930)

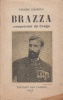

Brazza, conquérant du Congo.

Editions des Loisirs, 1947, in-12, 158 pp, broché, un portrait en couv., papier jauni, état correct (Coll. L'âme de la France)

Biographie de l'explorateur Savorgnan de Brazza (1852-1905), d'origine italienne, héros de la IIIe République, qui a découvert le Congo à la fin du XIXe siècle.

Histoire de l'Empire britannique.

Flammarion, 1947, in-8°, 589 pp, 5 cartes hors texte, biblio, broché, bon état (Ouvrage couronné par l'Académie française en 1948)

"Dans cette histoire récente de l’Empire britannique, M. Jacques Crokaert tente de nous expliquer l’espèce de miracle que constitue le rassemblement d’un tiers de l’humanité sous l’égide anglo-saxonne et la constitution d’un empire cent fois plus étendu territorialement que sa métropole. Le monde moderne, dit l’auteur, vit au rythme du monde anglo-saxon. Cette hégémonie est le fait capital de notre temps. À quoi tient la supériorité de ces bâtisseurs d’empire ? Telle est la question à laquelle s’efforce de répondre M. Crokaert. Aussi ne se borne-t-il pas à nous donner l’énumération des faits qui ont abouti à cette construction gigantesque et qui constituent « un grand drame passionné, une exaltante et magnifique épopée », il cherche, en quelque sorte, à nous donner la philosophie de cette genèse. En des pages fort bien venues, M. Crokaert nous montre l’éveil de la vocation maritime et commerciale chez un peuple jusque-là tout entier agricole et le franchissement des étapes sur la voie de l’immense réalisation : victoire sur l’Espagne qui ouvre tout grand l’horizon, victoires sur la Hollande et la France qui consolident les gains et éliminent des concurrents dangereux, révolution industrielle qui oblige à s’assurer des sources de matières premières et à se créer de vastes marchés, impérialisme pur dérivant de la ruée de l’Europe vers les colonies, enfin émancipation des Dominions, devenus des États adultes et se fondant harmonieusement dans le Commonwealth des Nations britanniques. Un livre fort intéressant qui mérite d’avoir de nombreux lecteurs." (Revue de Défense Nationale, 1949)

Nobile au Pôle. La tragédie de l'Italia (mai 1928).

Laffont, 1963, in-8°, 334 pp, 12 pl. de photos hors texte, broché, couv. illustrée à rabats, bon état

La tragédie du dirigeable Italia, qui s'écrasa sur la banquise du Pôle Nord le 25 mai 1928.

CROUSSE (Bernard), E. LE BRIS et E. LE ROY (études réunies et présentées par).

Reference : 114033

(1986)

ISBN : 9782865371464

Espaces disputés en Afrique noire. Pratiques foncières locales.

P., Editions Karthala, 1986, gr. in-8°, 426 pp, 8 planches hors texte, 24 figures, annexes, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Hommes et sociétés)

L'espace demeure un enjeu considérable dans l'Afrique contemporaine. Soumises progressivement aux lois du marché, les immenses superficies du continent sont appelées à rapporter des bénéfices économiques substantiels. L'intervention de l'Etat, dans sa double dimension juridique et politique, pèse d'un poids très lourd ; derrière l'Etat émergent cependant les acteurs particuliers et des logiques contradictoires (chefs coutumiers, marabouts, géomètres, hauts-fonctionnaires...). Peut-on aller jusqu'à dire qu'en Afrique la lutte des classes passe par les pratiques foncières ? A dire vrai, la confrontation reste la plupart du temps indirecte, les modes de penser et d'investir l'espace sont divers et complexes, les pratiques populaires cherchent souvent à contourner ou à modifier les normes officielles. Il reste cependant que l'examen des rapports fonciers nous apprend beaucoup sur les transformations en cours et qu'ils constituent un bon indicateur des changements. Aboutissement d'un colloque tenu en décembre 1983 sur les "Pratiques foncières locales en Afrique noire", cet ouvrage est l'oeuvre du Réseau international de chercheurs sur la question foncière en Afrique noire. Depuis 1979, ce réseau regroupe des spécialistes de toutes les disciplines qui, en Afrique et ailleurs, veulent comprendre le sens de l'intervention de l'État et du Capital dans le statut de la terre en milieux ruraux et urbains.

Usines et syndicats d'Amérique.

Editions Ouvrières, 1951, pt in-8°, 186 pp, biblio, broché, bon état (Coll. Masses et militants)

La Femme au temps de Scarlett. Les Américaines au XIXe siècle.

Les Editions de la Seine, 1992, in-8°, 424 pp, 24 pl. de photos hors texte, biblio, chronologie, reliure toile rouge de l'éditeur, jaquette illustrée, bon état

"A travers les héroïnes de la guerre de Sécession, les millionnaires extravagantes de New York, les femmes de plume du vieux Sud, Liliane Crète nous fait découvrir un type de femme inconnu en Europe. Leur prodigieuse soif d'apprendre et leur religiosité intense révèlent une énergie qui soulève les montagnes." — "Scarlett, héroïne de roman, est devenue le symbole d'une époque riche en héroïnes de toutes sortes. Elles ont, ces américaines au XIXe siècle, dont l'histoire nous est racontée ici, construit une grande nation aux côtés de leurs époux, et le souvenir de cette épopée nous fera rêver longtemps encore. Femmes et filles de planteurs, sur la véranda de leurs blanches maisons à colonnades, image classique de ce vieux Sud, romantique et féodal, que la guerre de Sécession allait bientôt dévaster. Quakeresses en robe grise, toujours prêtes à se dévouer pour une cause juste, que ce fût celle des Noirs ou celle des femmes. Pionnières en route pour le Far West dans leurs chariots bâchés brinquebalants, confrontées aux rigueurs du long trek, voire aux apaches ou aux Cheyennes sur le sentier de la guerre... Militantes des droits de la femme en "bloomer costume", clamant haut et clair l'égalité des sexes et le suffrage pour tous. Autant de femmes, autant d'histoires que l'on peut évoquer et qui nous entraînent des petites villes puritaines de la nouvelle-Angleterre aux solitudes de l'Oregon, parmi les milliardaires extravagantes de New-York, les familles patriciennes de Charleston ou les fermiers du Middle-West... Histoires parfois drôles, parfois tragiques, souvent émouvantes, toujours passionnantes. Le livre montre aussi tout ce qui unissait entre elles les femmes américaines au XIXe siècle, au-delà des clivages sociaux ou régionaux : l'éducation protestante, la religiosité, la soif d'apprendre, le désir profond d'améliorer leur sort, comme aussi celui d'élever la société dans laquelle elles vivaient, une énergie surprenante, un courage et une force extraordinaires enfin dans l'adversité."

Profil de Cuba.

[La Havane], Ministère des Affaires Etrangères, Direction de l'Information, s.d. (1964), pt in-8°, 328 pp, nombreuses illustrations et photos, broché, état correct. Par Vicente Cubillas, Salvador Escalona, Enrique Gonzalez Manet, etc.

Economie et parenté : leurs affinités de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe. (Thèse).

Paris-La Haye, Mouton, 1975, gr. in-8°, 569 pp, 34 photos sur 16 pl. hors texte, 96 figures, 58 tableaux, biblio, glossaire, index, broché, bon état (Coll. Le Monde d'Outre-mer passé et présent). Edition originale

"Livre de haut niveau, brillant, original." (Jean-Pierre Digard, L'Homme, 1977)

Le Théâtre d'ombres à Kelantan.

Gallimard, 1957, in-8°, 250 pp, préface de Jean Filliozat, 16 pl. de photos hors texte, biblio, une carte, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. L'Espèce humaine)

Le “Théâtre d'ombres” est-il l'ancêtre du théâtre ? Ce livre pose le problème pour l'Asie du Sud-Est, et, s'il ne le résoud pas, il montre au moins que le wajang est, comme tout théâtre, le miroir d'une civilisation. Avec “Le Théâtre d'ombres à Kelantan”, nous pénétrons dans un petit État malais à la frontière de Thaïlande, mais nous en avons vite franchi les limites pour être promenés capricieusement de l'Indochine à l'Océanie, et invités à nous arrêter plus attentivement à Java ; ramenés à Kelantan, c'est pour y retrouver des échos de la mythologie hindo-javanaise. Car le wajang observé in situ, voici vingt-cinq ans, reflétait des croyances moribondes et des mythes incompris venus de l'Inde. Puissent les ombres des dieux évoqués dans “Le Théâtre d'ombres à Kelantan” les sauver de l'oubli quelques années encore.

CULOT (Maurice) et Jean-Marie THIVEAUD (dir.).

Reference : 120894

(1992)

ISBN : 9782870094754

Architectures françaises outre-mer.

Liège, Pierre Mardaga, 1992, pt in-4° carré (21,5 x 24), 408 pp, 286 photos, cartes, plans et figures en noir et en couleurs, notes, sources documentaires, index, reliure pleine toile bleue, jaquette illustrée, bon état (Coll. Villes – Institut français d'architecture, Mission des travaux historiques de la Caisse des dépôts et consignations)

"Ce livre présente l'architecture urbaine coloniale de l'ancien empire colonial français, par des architectes, mais également des universitaires et tout particulièrement des historiens – soit le quart parmi une vingtaine de noms. Autant de textes se suivent, en partant de l'Afrique du Nord pour aboutir à l'Indochine, passant par Madagascar et incluant le Proche-Orient : Alep, Beyrouth, Damas et aussi Riyadh. Ce sont surtout les grandes villes du pourtour de l'Afrique, les capitales portuaires qui sont traitées : Alger, Casablanca, Dakar, Abidjan, mais pour l'A.E.F. et Madagascar, les centres de l'intérieur sont aussi abordés. Une relative richesse, des espaces vierges, les facilités d'importation des matériaux, de facteurs ont permis à des écoles d'architectes de déployer leur génie propre, tant en urbanisme que dans l'architecture d'habitat, riche ou modeste. Casablanca en donne un exemple pertinent. Par contraste, les colonies de l'intérieur de l'A.O.F. apparaissent peu. Ainsi Bamako, où l'architecture néo-soudanaise avait donné d'intéressants résultats dans les années qui ont suivi l'Exposition coloniale de 1931, avec en particulier le grand marché (détruit par incendie en 1993). Ces monographies sont complétées par des exemples thématiques comme la reconstruction des villes d'Afrique du Nord sinistrées par les tremblements de terre : Orléansville (1954) et Agadir (1960) ; les recherches sur l'adaptation au climat, l'architecture des barrages au Maroc, l'aménagement de cités industrielles : Cansado en Mauritanie... Et au passage, on constate que les bâtisseurs métropolitains n'ont pas opéré uniquement des transferts de leur art en sens unique, mais qu'ils ont constamment cherché l'adaptation aux conditions locales et ont même généré des transferts inverses. Ce livre n'est pas seulement remarquable comme synthèse et par la nouveauté de ses informations puisées dans une documentation considérable, mais aussi par la richesse des illustrations. Environ la moitié des pages du livre sont en photos, noir ou couleur, en plans, vues récentes et anciennes (gravures reproduites de Riou...). Enfin est offert un recueil d'une centaine de notices concernant aussi bien des hommes politiques (par exemple Lyautey) que les architectes les plus connus." (Gérard Brasseur, Outre-Mers. Revue d'histoire, 1994)

Contes licencieux de Constantinople et de l'Asie mineure, recueillis par Jean Nicolaïdès, professeur au lycée de Chios.

Kleinbronn et P., Gustave Ficker, 1906, in-12, xxviii-218 pp, reliure percaline havane de l'éditeur, titres au 1er plat et au dos, non rogné, bon état (Contributions au folklore érotique ; t. I). Edition originale, un des 200 ex. sur papier vergé (ouvrage tiré à 250 exemplaires seulement : 200 Vergé; 30 Hollande, 20 Japon). Rare

"Ce volume, tiré à petit nombre, est le premier d’une collection destinée, disent les éditeurs, à fournir aux folk-loristes aussi bien qu'aux critiques littéraires un ensemble de documents populaires permettant d'élucider l’origine de toute une partie de la littérature qui va des Fables milèsiennes aux facéties, aux fabliaux et aux nouvelles du moyen-âge et s’est perpétuée dans les récits licencieux de nombreux écrivains contemporains. Les contes sont au nombre de 70, et plusieurs présentent des parallèles avec ceux d'autres pays et aussi avec ceux des conteurs français ; ceux-ci les donnent sous une forme plus atténuée. C’est assez dire que ce livre est de ceux qui doivent rester dans « l’enfer » des bibliothèques des traditiounistes, auxquels seuls d’ailleurs il est destiné." (Revue des traditions populaires, 1906)

Le Théâtre et la question de l'identité allemande à Berlin, 1945-1947.

S.l., s.n. (chez l'auteur), 1998, in-4°, 156 pp, annexes, biblio, broché, qqs rares annotations stylo, bon état

Mémoire de Maîtrise d'Histoire sous la direction de Philippe Levillain et Didier Musiedlak (Université Paris X - Nanterre).

Toussaint Louverture. La Révolution française et le problème colonial.

Club Français du Livre, 1960, in-8°, 289 pp, 6 gravures hors texte, reliure pleine toile brique décorée de l'éditeur, bon état (Coll. Portraits de l'histoire). Edition originale, numérotée. Bien complet du dépliant volant de 2 cartes : Possessions coloniales des Antilles et de l'Amérique centrale en 1789 et Haïti (partie française de Saint-Domingue)

"En trois « livres » particulièrement bien venus, A. C. nous fait participer aux trois étapes de la Révolution française dans la « colonie exemplaire » de Saint-Domingue : la fronde des Grands Blancs, puis la révolte des mulâtres, enfin la révolution nègre. C'est dire que la fresque sociale n'est jamais absente et qu'elle éclaire l'épopée du « Napoléon noir »." (Revue française de science politique, 1963)

Histoire du génocide arménien. Conflits nationaux des Balkans au Caucase.

Stock, 1996, gr. in-8°, 694 pp, traduit de l'anglais, préface d'Alfred Grosser, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Le massacre de centaines de milliers d'Arméniens en 1915, sur ordre du gouvernement des Jeunes-Turcs d'Enver Pacha, apparaît aux yeux de nombreux historiens comme le premier génocide du XXe siècle, préfiguration, en quelque sorte rustique, de la Shoah. Hitler ne s'y trompait pas, qui rassurait ses affidés: «Qui se souvient encore de l'élimination des Arméniens ?» Nul ne nie aujourd'hui l'ampleur de la tuerie: selon différentes sources, entre 600 000 et plus d'un million de victimes. Le livre-somme de Vahakan Dadrian remet ces massacres, de plus en plus systématiques dès 1895-1896, sous le règne d'Abdul Hamid surnommé «le sultan rouge», dans leur perspective : dans la longue et convulsive dissolution de l'Empire ottoman. «L'annihilation de la population arménienne de l'empire ottoman apparaît comme le point culminant d'un processus historique impliquant déjà la liquidation de Arméniens par des méthodes de plus en plus radicales», écrit-il. A l'issue d'un méticuleux dépouillement des archives ottomanes, allemandes, autrichiennes, l'auteur met en lumière, entre autres, la complicité active d'officiers prussiens encadrant l'armée ottomane, comme ce général Bronsart von Schellendorf écrivant: «L'Arménien est, comme le Juif, un parasite égaré hors des frontières de sa patrie, suçant la moelle du peuple qui l'accueille.» Après la défaite, ce dernier organisa la fuite de sept dirigeants Jeunes-Turcs, qui furent ensuite condamnés à mort par contumace en 1919 par les tribunaux militaires turcs mis en place pour juger les responsables des massacres..." (Marc Semo, Libération)

La Traite des Noirs. Bastilles négrières et velléités abolitionnistes.

Rennes, Editions Ouest-France, 1990, in-8°, 298 pp, 14 gravures et cartes, tableaux, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Le dernier livre de Serge Daget est une synthèse de l'histoire de la traite, ou plus exactement une mise au point des derniers travaux et apports récents sur un certain nombre de points. L'ensemble de nos connaissances, notamment sur la traite française, est bien mis en œuvre, il n'y a pas de période ou de région africaine délaissée. Mais ce n'est pas une histoire linéaire de la tragédie qui a emmené des millions d'hommes outre-atlantique, non plus que de la lutte de ceux qui ont œuvré pour sa suppression. Tout en apportant de très nombreuses informations, ces pages denses sont aussi une réflexion de l'auteur sur le sujet auquel il s'est consacré depuis trente ans. Tout particulièrement les trois derniers chapitres, qui reposent en grande partie sur sa thèse de doctorat qui n'a pas été publiée à ce jour. Ce sera donc une nouveauté pour beaucoup qui, s'ils savent ce qu'est “l'asiento” et comment se sont constituées ce que l'auteur appelle les bastilles négrières, ne sont pas familiers des problèmes de la répression française de 1815 à 1870. Le lecteur trouvera aussi dans ces pages très denses une documentation sur les acteurs « indirects » d'une traite qui fut le stimulant de la vie économique de certaines régions. Un livre passionnant et utile." (Paule Brasseur, Revue française d'histoire d'Outre-Mer, 1992)

Mémoires du garde rouge Dai Hsiao-ai. Autobiographie politique présentée par Gordon A. Bennett et Ronald M. Montaperto.

Albin Michel, 1971, in-8°, 266 pp, broché, couv. illustrée, bon état

Voici, relaté pour la première fois par un témoin oculaire, l'un des événements politiques les plus mystérieux de notre époque : la révolution culturelle chinoise. Ce livre est en effet l'autobiographie de Dai Hsiao-Ai, garde rouge et étudiant activiste de Canton. Le jeune homme écrit son enthousiasme initial pour la révolution de Mao, ses voyages à travers la Chine à destination de Pékin, où il participe à des manifestations de masse, son rôle de plus en plus important à la tête d'une faction, lorsque des querelles intestines commencèrent à diviser les gardes rouges, jusqu'à la désillusion finale qui le fit quitter famille et camarades pour passer clandestinement à Hong-Kong. Il n'en conserve pas moins intact, comme on le verra, l'essentiel de ses convictions communistes. Les « Mémoires » sont donc à la fois un récit passionnant et un document prodigieusement révélateur sur la Chine de Mao, vue de l'intérieur. Dai Hsiao-Ai fêta ses dix-sept ans en mai 1966, juste au moment où la grande révolution culturelle chinoise se déclenchait. Durant un an et demi, ses activités de garde rouge bouleversèrent sa vie d'étudiant. Ces « Mémoires » nous renseignent avec la netteté d'une radiographie sur les réactions d'un jeune homme passionnément convaincu amené, après dix-huit mois de lutte intense, à remettre en question son rôle dans la société chinoise. Lorsque finalement, il passa en secret à Hong-Kong, il y fit la connaissance de deux étudiants américains spécialistes de la Chine contemporaine, Gordon Bennett, et Ronald Montaperto. Devenus tous trois de véritables amis, Bennett et Montaperto comprirent l'intérêt exceptionnel, unique même, que présenterait le témoignage de Dai. En conséquence, ils l'encouragèrent à écrire son histoire et l'aidèrent dans ses recherches chaque fois qu'il eut besoin de vérifier l'exactitude de ses souvenirs. Ils ont également établi un commentaire qui permet au lecteur de replacer le récit de Dai dans sa véritable perspective historique et chronologique. — "Un témoignage poignant et humain relatant au jour le jour la vie et l'activité des Gardes Rouges pendant la Révolution culturelle." (Lucien Bianco) — "Publiées dès 1971 chez Albin Michel, les “Mémoires du Garde rouge Dai Hsiao-ai” n'ont guère eu d'écho en France. Il s'agissait pourtant d'un récit très honnête qui aurait dû empêcher certains emballements..." (Gilbert Padoul, Politique étrangère, 1981)

Le Dernier Moghol. La chute d'une dynastie, Delhi, 1857.

Editions Noir sur Blanc, 2008, gr. in-8°, 669 pp, traduit de l'anglais, 24 pl. de gravures en noir et en couleurs hors texte, notes, glossaire, biblio, broché, jaquette illustrée, bon état

"Ce qu'il y a d'exceptionnel chez William Dalrymple, c'est que c'est un historien qui sait réellement écrire." (Salman Rushdie)

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Contes licencieux de Constantinople et de l'Asie mineure, recueillis par Jean Nicolaïdès, professeur au lycée de Chios.. [Curiosa] – [JEANNIDIS, ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CLI/119544_1_thumb.jpg)