Pages d'Histoire - Librairie Clio

8, rue Bréa

75006 Paris

France

E-mail : clio.histoire@free.fr

Phone number : 01 43 54 43 61-

Century

18th (9)

19th (202)

20th (1895)

21st (180)

-

Syndicate

ILAB (2292)

SLAM (2292)

L'Âme musulmane.

Flammarion, 1958, pt in-8°, 284 pp, broché, bon état (Coll. Bibliothèque de Philosophie scientifique)

Il ne s'agit pas d'une étude sociojuridique mais d'une approche psychologique et sociologique, d'une telle qualité d'observation et d'analyse, qu'elle transcende les quelques préjugés émis sur la civilisation arabo-islamique. Une vision complète de l'homme islamique par un Français de profonde culture chrétienne, ayant su marier ses connaissances universitaires avec une longue expérience en milieu arabo-berbère. Un livre qui « nous fait toucher du doigt le noeud gordien qui entrave l'Islam moderne. (...) Le mérite principal de « L'âme musulmane » demeure de poser en toute clarté le grave problème, surmonté mais non résolu par l'Islam, qu'est celui d'une coexistence fructueuse entre le profane et le sacré. » (Slimane Zeghidour)

L'Âme musulmane.

Casablanca (Maroc), Editions Eddif, 1997, in-8°, iv-284 pp, avant-propos de Slimane Zeghidour, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Bibliothèque arabo-berbère)

Un grand titre oublié : L'âme musulmane du juriste français Raymond Charles, publié en 1958. Il ne s'agit pas d'une étude sociojuridique mais d'une approche psychologique et sociologique, d'une telle qualité d'observation et d'analyse, qu'elle transcende les quelques préjugés émis sur la civilisation arabo-islamique. Ce texte, nourri de faits et d'exemples concrets, a été redécouvert par le journaliste Slimane Zéghidour, qui a tenu à le présenter car, selon lui, il “nous fait toucher du doigt le noeud gordien qui entrave l'Islam moderne”. Le préfacier ajoute : “Le mérite principal de L'âme musulmane demeure de poser en toute clarté le grave problème, non résolu par l'Islam, qui est celui d'une coexistence fructueuse entre le profane et le sacré”. “L'âme musulmane” est aussi une vision complète de l'homme islamique par un Français de profonde culture chrétienne, ayant su marier ses connaissances universitaires avec une longue expérience en milieu arabo-berbère.

Histoire de l'établissement, des progrès et de la décadence du christianisme dans l'empire du Japon, ou l'on voit les différentes révolutions qui ont agité cette monarchie pendant plus d'un siècle. Par le R. P. de Charlevoie [sic].

P., Bureau de la Bibliothèque catholique, s.d. (1828), 2 vol. in-12, (4)-xxiv(2)-362 et (4)-476 pp, reliures pleine basane blonde racinée, dos lisses ornés de fleurons, filets et roulette, pièces de titre et de tomaison basane noire, tranches marbrées (rel. de l'époque), coiffes frottées, bon état

Première réédition de cette œuvre parue originellement en 1715, elle a été publiée en même temps dans la bibliothèque catholique à Lyon chez Rusand. Après une description du Japon et des mœurs de ses habitants, l'ouvrage raconte le début du christianisme au Japon vers le milieu du XVIe siècle par Saint François Xavier. Après une bonne réception, les choses se dégradent assez vite et les premières persécutions commencent en 1597. En 1614, le Shogun de la dynastie des Tokugawa interdit le Christianisme.

La Société victorienne.

Armand Colin, 1978, in-12, 222 pp, biblio, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. U Prisme), envoi a.s. des deux auteurs à Lucien Genet

"Tous deux spécialistes reconnus de la Grande-Bretagne, M.C. et R.M. partagent, disent-ils, le même enthousiasme pour l'époque victorienne ; cela nous vaut, en deux cents petites pages qui se lisent comme un roman, un tableau complet, coloré, précis, nuancé d'une société qui, à bien des égards, préfigure la société britannique d'aujourd'hui. Epoque de transition, de contrastes violents, de bouleversements sociaux et économiques profonds, le règne de Victoria a vu la fin de l'Angleterre terrienne et aristocratique, la naissance des classes moyennes, l'explosion démographique et urbaine, l'expansion de l'impérialisme fondé sur un libéralisme conquérant, l'élargissement du monde politique et l'avènement d'une démocratie moderne. Autant de phénomènes qui sont ici remarquablement restitués grâce à une étude très sérieusement documentée et argumentée." (Revue française de science politique, 1979)

La Tunisie et la Tripolitaine.

Panazol, Editions Lavauzelle, 2002, in-8°, iii-443 pp, reliure demi-basane acajou mouchetée de l'éditeur, dos à 4 faux-nerfs, bon état. Réimpression de l'édition de 1883

L'auteur, ayant quitté l'Egypte en pleine insurrection militaire, a parcouru la Tunisie et la Tripolitaine dans les meilleures conditions pour bien voir. Il a trouvé dans ces deux pays, dans le second surtout, une situation sur laquelle les événements d'Egypte excerçaient une grande influence... (Avertissement) — Table : D'Alexandrie à Malte ; Malte ; La situation militaire et politique ; La commission financière ; Les capitulations ; Les consulats ; Le protectorat ; L'organisation administrative ; L'occupation militaire ; Les critiques contre l'occupation ; L'Algérie et la Tunisie ; L'Italie et la Tunisie ; Les travaux publics ; L'avenir de la Tunisie ; Tripoli ; L'agitation islamique ; Les troupes turques ; Les Arabes et les Senoussia ; Commerce, influence française. — "Gabriel Charmes publie en 1883 un ouvrage intitulé “La Tunisie et la Tripolitaine”, se composant d'une série de lettres parues dans “Le Journal des Débats” durant l'été 1882. L'auteur semble regretter l'absence de mise en valeur d'un pays que l'Europe toute entière a semble-t-il confié à la France, alors que dans le même temps, l'Angleterre a, selon lui, remarquablement mis en valeur l’Égypte. Il affirme donc que la Tunisie « possède un climat doux, une terre sablonneuse, des coteaux parfaitement exposés au soleil et garantis de tous les vents. La vigne y pousse avec une vigueur remarquable ». Dans l'esprit de Gabriel Charmes, il s'agit de survaloriser un territoire, en jouant sur l'imaginaire des Européens à son égard, dans le but d'encourager la colonisation." (Nessim Znaien, Les Raisins de la domination. Histoire sociale de l’alcool en Tunisie à l’époque du Protectorat (1881-1956), 2017)

Voyage en Syrie, impressions et souvenirs.

Calmann-Lévy, 1891, in-12, iii-327 pp, modeste reliure demi-toile vermillon, dos lisse avec titres et fleuron dorés, charnière de la page de titre consolidée avec une bande de papier blanc, état correct. Edition originale

"En 1883, le journaliste Gabriel Charmes (1850-1886) se rend en Syrie et observe sa société bigarrée. Il réserve 124 pages à Beyrouth et 55 autres au Mont-Liban. Sa perspicacité se révèle lorsqu'il aborde les contradictions et les maux dont souffre le pays, et en particulier les méfaits du communautarisme : « On s'aperçoit tout de suite qu'on est dans une contrée où le despotisme turc est tempéré par une demi-liberté. La vie déborde de ces hauteurs pittoresques, chargées de maisons et de cultures ; on dirait un coin de l'ancienne Phénicie ; mais on reconnaît la Syrie actuelle quand on pénètre dans les rues de Beyrouth. Voilà bien la ville moderne, telle que le goût oriental l'a faite, avec ses constructions bizarres, son mélange perpétuel d'élégance criarde et de pauvreté naïve, ses fantaisies européennes et ses souvenirs asiatiques, ses combinaisons imprévues de tous genres, de tous les styles, de toutes les modes, et malgré ces affreux disparates, avec son charme persistant et son indestructible attrait. [...] Aujourd'hui la transformation est complète ; le présent a mis partout son cachet. Les vieux murs sont tombés pour permettre à Beyrouth de s'étendre et de se donner l'air d'une grande ville ; il n'y a plus de créneaux, plus de tours, plus d'ogives, presque plus de minarets ; les navires à voiles ont fait place à de leurs bateaux à vapeur ; le port s'est élargi ; des milliers de constructions modernes se sont dressées dans tous les sens ; le moyen âge a complètement disparu, et c'est en vain que la rêverie chercherait un coin d'ombre et de fraîcheur, dans cet amas informe de bâtiments, qui rappelle Alexandrie et l'union bâtarde du goût oriental avec les nécessités européennes. [...] En dépit de son déguisement moderne, Beyrouth est restée une ville du moyen âge. Les couvents et les églises dominent chacun de ses quartiers, et s'ils n'ont plus l'élégance d'autrefois, c'est qu'ils ont dû y renoncer pour gagner en importance et en étendue. Je ne connais pas de ville, sauf Jérusalem, où l'on se sente plus complètement plongé dans une atmosphère religieuse. Mais Jérusalem a conservé son aspect antique, c'est une ruine du passé ; tandis qu'à Beyrouth la religion se mêle à tous les actes de la vie moderne. Elle n'y domine pas seulement le présent, elle y prépare l'avenir. Toutes les écoles sont confessionnelles, toutes les politiques le sont également. On est d'un parti parce qu'on est d'une religion ou d'une communauté. Personne n'est syrien : les musulmans sont turcs ; les chrétiens sont français, autrichiens, italiens ou russes ; les druzes sont anglais. [...] Il se passera bien des années encore, avant que l'esprit scientifique fasse assez de progrès en Orient pour y remplacer l'esprit religieux d'aujourd'hui. Un Oriental qui renonce à son culte ne devient pas plus libre penseur, qu'il ne devient Européen en s'habillant à la française... Ce qui m'a particulièrement frappé à Beyrouth, c'est de voir combien une société pouvait faire de progrès incontestables vers la civilisation sans sortir des formes religieuses auxquelles elle est habituée depuis des siècles. » (pp. 131, 134, 162 et 181)." (Abdallah Naaman, Le Liban, Histoire d'une nation inachevée, 2016)

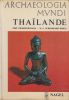

Thaïlande.

Nagel, 1976, gr. in-8°, 269 pp, 261 illustrations hors texte dont 93 en couleurs, une carte, notes, biblio, index, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état (Coll. Archaeologia Mundi)

Voyage à Canton, capitale de la province de ce nom, à la Chine; par Gorée, le Cap de Bonne-Espérance, et les Isles de France et de la Réunion; suivi d'observations sur le voyage à la Chine, de Lord Macartney et du Citoyen Van-Braam, et d'une Esquisse des arts des Indiens et des Chinois.

Amsterdam, Time-Life Books, 1984, in-8°, viii-607 pp, reliure plein cuir havane de l'éditeur, dos à 4 faux-nerfs, pièces de titre cuir carmin avec titres et filets dorés, doubles filets d'encadrement et titre dorés au 1er plat, tranches dorées, bon état (Coll. Classiques de l'exploration). Réimpression de l'édition de Paris, 1799 (Cordier, Bib. Sinica, 2105)

Récit d'un voyage en Chine par Joseph François Charpentier de Cossigny, ancien Ingénieur du Roi, ayant fait sa carrière à l'Ile de France (Ile Maurice). Ce voyage vers la Chine fut entrepris en 1753, sous le règne de Louis XV. L'auteur ne fit paraître ses mémoires que plus de quarante ans après son périple. — "Tout ce qui regarde l'Inde et la Chine paraît avoir droit à la curiosité du public. Il s'est empressé de lire les relations des ambassades anglaise et hollandaise, auprès de l'empereur de la Chine. On y trouve en effet des détails très curieux... (...) Cependant ces deux ouvrages [de Macartney et Van Braam] m'ont paru incomplets dans bien des points, inexacts dans quelques-uns, fautifs dans quelques autres. Leurs auteurs n'ont pas pris, sur les arts et sur la législation des Chinois, les renseignements que les circonstances les mettaient à portée d'obtenir. Ils ne nous ont pas fait connaître l'esprit des lois qui sont le plus opposées à nos usages, à nos mœurs, à nos principes. Ces considérations m'ont déterminé à faire part au public de mes observations sur les deux ouvrages que je viens de citer. Je les ai étendues, lorsque le sujet m'a paru susceptible de développement, ou lorsqu'il m'a conduit à des résultats qui peuvent intéresser le lecteur. (...) Enfin je donne une esquisse incomplète des arts des Chinois, sur lesquels j'ai pris des notions dans le cours de mes voyages à la Chine ; mais dont une partie exige des recherches plus exactes. En attendant, l'esquisse que je donne des arts des Chinois, ne sera peut-être pas sans utilité. Elle détaille quelques procédés nouveaux ; elle en indique d'autres qui sont totalement ou partiellement inconnus en Europe ; elle donne quelques recettes dont l'efficacité est constatée par l'expérience. Elle mettra les artistes ingénieux sur la voie des découvertes."

L'Afrique Ardente. 150 croquis à la plume de l'auteur.

P., La Caravelle, 1925, in-12, 165 pp, typographie verte sur papier beige, broché, couv. illustrée, bon état. Edition originale, un des 200 ex. numérotés sur Alfa ivoire, envoi a.s.

Poèmes sur le Sud tunisien, de Bizerte à Ben Gardane. Précédé d'une Note de l'auteur où il précise que « Ce livre est un carnet de route : “L'Afrique Ardente” – poèmes et dessins –, et donc, en fin de compte, un livre véritablement documentaire. »

Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages. Deuxième semestre 1891.

Hachette, 1891, in-4°, 427 pp, 313 gravures sur bois dans le texte et hors texte, 4 cartes, reliure demi-basane havane, dos lisse, titres dorés (rel. de l'époque), pas de rousseurs, bon état

Le Transcanadien et l'Alaska, 1890, par E. Cotteau - Du Niger au Golfe de Guinée, 1887-1889 (suite), par le capitaine Binger - La Sardaigne, 1890, par Gaston Vuillier - A travers l'Arménie russe, 1890 (suite), par Mme B. Chantre - De Paris au Tonkin à travers le Tibet inconnu, 1889-1890, par Bonvalot.

Le Tour du Monde. Nouveau journal des voyages. Premier semestre 1882.

Hachette, 1882, in-4°, 430 pp, 301 gravures sur bois dans le texte et hors texte, 9 cartes et plans, reliure demi-basane rouge époque, dos à 4 nerfs lég. épidermé, pt manques de papier au 1er plat, rousseurs éparses, état correct

Pélerinage au Nedjed, berceau de la race arabe, par Lady Anna Blunt. - Voyage de la "Vega" autour de l'Asie et de l'Europe, par Nordenskiold. - La Belgique, par Camille Lemonnier. - La Syrie d'aujourd'hui, par M. Lortet. - Voyage d'exploration à travers la Nouvelle-Grenade et le Venezuela, par le docteur Crevaux. - A travers la Toscane, par E. Müntz. - Excursion au Samourzakan et en Abkasie, par Mme Carla Serena.

Scènes des camps et des bivouacs hongrois pendant la campagne de 1848-1849. Extraits des mémoires d'un officier autrichien...

P., Eugène Didier, 1855 in-12, xxiv-327 pp, reliure demi-basane bleu-nuit, dos lisse, titres et triples filets dorés (rel. de l'époque), bon état. Edition originale, envoi a.s.

Voyages dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 et 1782. Première réédition depuis 1788 augmentée d'une notice bibliographique, d'annexes et de lettres inédites en français, de Washington à Chastellux.

Tallandier, 1980, fort in-8°, 566 pp, préface du duc de Castries, 2 portraits, 2 cartes sur double page, broché, couv. illustrée, bon état

"François-Jean de Chastellux, officier de l'armée royale, combattant de la guerre de Sept ans, appartient à l'aristocratie éclairée de la fin du XVIIIe siècle, curieux des événements de son époque, préoccupé par les problèmes politiques, conscient de la transition entre deux systèmes de société. Devançant, en Amérique, Tocqueville, il associe à ses descriptions quotidiennes nombre de réflexions sur la société en devenir et sur les formes de gouvernement. Ce livre rassemble le récit de trois voyages qui se situent dans l'immédiate après-guerre de la lutte pour l'Indépendance : un journal où défilent tour à tour les paysages, les hommes, les événements locaux, les modes d'implantation, de lutte et de création des premiers colons. On assiste au défrichement des forêts de la Nouvelle-Angleterre, à la création des premières exploitations agricoles, à la construction des maisons de bois. Comme plus au nord, au Québec, dans un pays où tout est à faire, chacun apprend à tout faire, et la solidarité pallie les difficultés momentanées de chacun. Le commerce, les petites villes, les universités sont déjà en place, mais la circulation par des routes de terre est encore difficile, surtout lors des grandes pluies et des rafales de neige. La société de Haute-Virginie est différente, plus fruste, toute proche de celle du « Vieux Sud » avec ses esclaves noirs, ses planteurs avisés, mais aussi ses pauvres Blancs, colons malhabiles ou malchanceux d'une société plus égoïste. Aux incertitudes de l'« après-guerre » avec les Anglais s'ajoutent les attaques-surprises des Indiens. Les voyages sont encore une aventure, mais donnent l'occasion d'observer une nature presque vierge, une faune inconnue en Europe, dans les grandes forêts de chênes encore presque intactes, sillonnées de rivières peuplées d'esturgeons. Par sa précision à noter tout ce qu'il voit chaque jour, les portraits de ses hôtes, François-Jean de Chastellux nous a laissé un témoignage précieux de géographie historique sur une Amérique que l'on aurait aujourd'hui quelque peine à imaginer... Un très beau livre bien présenté qui a sa place dans une bibliothèque géographique comme dans une bibliothèque d'histoire ou de science politique." (Pierre George, Annales de Géographie, 1983)

Le Siècle de Victoria.

Fayard, 1954, in-12, 380 pp, cartes, chronologie, biblio, index, broché, annotations crayon et stylo, état correct (Coll. les Grandes études historiques)

"Jacques Chastenet, dont on a gardé précieusement, dans un des meilleurs rayons de sa bibliothèque, le “William Pitt” et le “Wellington”, publie aujourd'hui un “Siècle de Victoria” qui le sacre définitivement comme un des meilleurs spécialistes de l'Angleterre moderne. Pour Chastenet, le XIXe siècle apparaît comme un siècle de prépondérance britannique : pendant cette période, affirme-t-il, c'est la Grande-Bretagne qui a donné le ton dominant à la civilisation. D'où le titre de son livre. On lira avec passion la magnifique aventure nationale des Melbourne, des Peel, des Palmerston, des Russell, des Gladstone, des Disraeli, des Salisbury, étonnante équipe qui, groupée autour de sa souveraine, ne poursuivra qu'un but en dépit des contradictions apparentes : la création, la sécurité, la grandeur de l'Empire. On lira d'autant plus volontiers ce livre qu'il est écrit par un historien dont l'érudition et le sens psychologique, politique et diplomatique se doublent des plus brillantes qualités qu'on peut réclamer d'un homme de lettres." (Bernard Simiot, Hommes et mondes, 1947)

Etudes algériennes. Contribution à l'enquête sénatoriale de 1892.

P., Augustin Challamel, 1893, in-12, x-347 pp, préface d'Alfred Letellier, député d'Alger, reliure demi-basane verte, dos à 5 nerfs, titres dorés (rel. de l'époque), dos unformément passé, bon état. Rare

Enquête sur les problèmes algériens qui forme un résumé précieux de la situation en 1892. D'abord histoire de la colonisation et examen du problème de la colonisation. Difficultés de la constitution de la propriété individuelle et de l'état-civil indigènes ; les travaux publics ; la justice (pour les Européens et pour les indigènes) ; de la nécessité de faire des sacrifices pour l'enseignement des Européens et des indigènes. Il faut être prudent pour la naturalisation des indigènes ; il convient de les gouverner avec sévérité, mais avec justice. De la question des Juifs. Le Gouverneur général doit avoir plus d'indépendance qu'on ne lui en laisse actuellement. (Taillart, “L'Algérie dans la littérature française”, 2312)

Maîtres et disciples. (La gloire de l'Inde). Traduit de l'anglais.

Laffont, 1960, pt in-8°, 237 pp, 3 pl. de photos et une carte de l'Inde hors texte, broché, couv. beige illustrée à rabats, bon état

La vie de trois "gurus" : Sri Brhamananda Mahara (mort en 1906), Sri Balananda Maharaj (mort en 1906) et Sri Mohonananda.

L'Amérique et les Amériques de la Préhistoire à nos jours.

Armand Colin, 1964, gr. in-8° carré, 470 pp, 200 illustrations la plupart inédites, dans le texte (90 figures) et sur 40 planches hors texte (8 en couleurs), 15 cartes, tableaux chronologiques, lexique, biblio, index, reliure toile éditeur, titres dorés au 1er plat et au dos, sans la jaquette, bon état (Coll. Destins du Monde)

"Historien, P. Chaunu ne craint pas, on le sait, les grandes entreprises. Il en a donné une nouvelle preuve en s'attaquant cette fois à un immense et difficile sujet : l'histoire de l'Amérique. Entendons, comme l'indique bien le titre, d'une Amérique saisie dans son unité aussi bien que dans sa diversité. (...) Pierre Chaunu nous a donné un beau livre, provocant, parfois irritant, mais qui force à réfléchir. Synthèse « prématurée », comme le confesse lui-même l'auteur ? Oui, dans la mesure eu les recherches sur lesquelles elle se fonde restent encore incomplètes. Mais il était important que les vrais problèmes fussent enfin posés dans une perspective d'ensemble. L'ouvrage de P. Chaunu est en tout cas, une étape de première importance sur la voie d'une histoire totale, sans cesse en cours d'achèvement." (Jean-Pierre Berthe, Annales ESC, 1966)

La Femme au temps des Dalaï-lamas.

Stock/Laurence Pernoud, 1993, gr. in-8°, 355 pp, 28 photos sur 12 pl. hors texte, biblio, chronologie sommaire, glossaire, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Dans cet ouvrage, les anecdotes sont amusantes mais la qualité de l'information est assurée. L'auteur avait pourtant un lourd passif à liquider : au nombre de nos stéréotypes du «Tibet mystérieux », celui de la Tibétaine femme facile, une vue qu'il fallait réconcilier avec celle des petites nonnes lancées à l'attaque du communisme dans les années quatre-vingt et avec les reines d'un matriarcat chimérique dans la théorie historique chinoise (pp 9-82). (...) Après l'histoire et la littérature apologétique, l'ethnographie est mise à contribution (pp 177-260), pour montrer les réalités de l'accouchement, de l'éducation des filles et des attitudes psychologiques à leur égard, de la situation des femmes dans le mariage, etc. Le chapitre final (pp 261-326) est riche en aperçus novateurs sur les dévotions quotidiennes et exceptionnelles, les pèlerinages, le monachisme féminin, le rôle des femmes dans la possession médiumique et la divination oraculaire et dans les conceptions tantriques. Destins hors lignes et notations quotidiennes s'entrecroisent pour donner une image contrastée et réaliste des personnages féminins." (Françoise Aubin, Archives des sciences sociales des religions, 1995)

L'Esclavage en Terre d'Islam. Un tabou bien gardé.

Fayard, 2007, gr. in-8°, 497 pp, 16 pl. de gravures et photos en noir et en couleurs, biblio, index, broché, couv. illustrée, bon état

"Dans l'esprit de beaucoup l'esclavage est une affaire de mauvais Blancs, aujourd'hui rongés par le remords et la culpabilité. La traite ? Des négriers patibulaires ou des planteurs de canne à sucre sans foi ni loi et cyniques. Posant sur ces postulats un regard neuf, Malek Chebel fait le voyage au pays des esclaves, tant en Afrique orientale que dans les pays du Sahel, du Maghreb et du Golfe, au Proche-Orient et en Asie. Il en tire un constat terrible : l'esclavage est en réalité la pratique la mieux partagée de la planète, un phénomène quasi universel. Depuis plus de quatorze siècles, l'islam interdit de réduire quiconque en esclavage, croyant ou non-croyant, Blanc ou Noir. Pourtant, ce phénomène demeure encore vivace : l'islam couvre-t-il les esclavagistes ? Les encourage-t-il ? Qui s'en soucie dès lors que le tabou occulte ces questions qui dérangent ? Pour décrypter les nouvelles formes que prend la servitude dans le monde arabo-musulman, l'auteur reconstitue avec minutie le développement d'une culture esclavagiste qui s'est greffée sur l'islam."

L'Inde fabuleuse d'aujourd'hui.

Presses de la Cité, 1967, in-8°, 251 pp, 16 pl. de photos hors texte, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état, envoi a.s.

Mon tour du monde en bateau-stop.

Amiot-Dumont, 1950, in-8°, 337 pp, 60 photos de l'auteur hors texte, 2 cartes hors texte dont une carte-itinéraire dépliante en fin d'ouvrage, broché, jaquette illustrée lég. défraîchie, bon état

L'Arabie du Sud, histoire et civilisation. 2. La société yéménite de l'Hégire aux idéologies modernes.

P., Maisonneuve et Larose, 1984, gr. in-8°, 264 pp, 21 photos sur 12 pl. hors texte, 3 cartes, tableaux, notices biographiques des collaborateurs, broché, bon état (Coll. Islam d'hier et d'aujourd'hui)

Tome 2 seul (sur 3) — L'ouvrage est consacré à l'importance historique de l'antiquité sud arabe et son rôle religieux dans le futur monothéisme musulman. Il aborde la place prise par le Yemen dans l'édification de l'empire arabe, les structures sociales et familiales de l'Arabie du Sud, sa culture, ses institutions et sa spécificité. — "... Ce second tome retrace l'histoire de la région depuis la pénétration de l'islam jusqu'à l'époque contemporaine. Selon J. Chelhod (« L'Islam en Arabie du Sud »), la conversion du Yémen (qui commence vers 628-630) fut lente, non dépourvue de visées politiques et marquée par des apostasies (ridda) durement réprimées. E. Renaud (« Histoire de la pensée religieuse au Yémen ») indique les caractéristiques essentielles de la doctrine zaïdite, dominante sur les hauts plateaux, différente du sunnisme de rite shâfi'ite majoritaire dans le sud et la plaine côtière. Quelques pages sont également consacrées aux Ismaéliens du Jabal Harâz (environ 30 000). A côté de ces développements historiques, ce volume comprend également des articles sur l'évolution économique et politique récente des deux États : le « capitalisme au nord » (D. Rodinson) s'oppose à la « voie nationale démocratique à perspectives socialistes au sud » (J. Couland)..." (Liliane Kuczynski, L'Homme, 1987 )

La dernière tempête. Préface de Pierre Clostermann.

Flammarion, 1975, in-8°, 210 pp, 4 pl. de photos h.t., 4 cartes et croquis, broché, bon état (Coll. L'aventure vécue)

Comment deux pilotes évitent la catastrophe lors d'un tempête au-dessus de la Patagonie.

Le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927. (Thèse).

P. et La Haye, Mouton & co, 1962, gr. in-8°, 652 pp, 22 cartes, biblio, index, broché, bon état

Il est sans doute peu de périodes de l'histoire moderne chinoise plus mouvementées et plus fertiles en développements soudains que les huit années qui forment l'objet de ces recherches sur le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927. En 1919, quand éclatent les grandes grèves du « Mouvement du 4 mai », en écho à l'agitation patriotique des étudiants de Pékin et des marchands de Shangai, le mouvement ouvrier est pratiquement dénué d'organisation véritable. En 1920, les débuts des syndicats sont lents et difficiles. Et pourtant, très vite, vont se succéder des vagues de luttes ouvrières qui mettent en mouvement des dizaines et des centaines de milliers d'hommes ; ces luttes culmineront avec la grève insurrectionnelle de mars 1927 à laquelle participeront 800.000 ouvriers changaiens, soulevés contre les chefs militaires nordistes et qui libéreront cette grande métropole avant l'arrivée des armées nationales de Canton. Ces recherches, qui s'appuient sur un dépouillement méthodique de sources chinoises et occidentales, dont l'appareil de références atteste l'importance, sont organisées en trois grandes sections : l'analyse de la structure sociale du prolétariat et de ses structures d'existence, l'étude des débuts du mouvement ouvrier chinois entre 1919 et 1924, l'évaluation de son rôle dans la révolution de 1924-1927. — "Période de première importance pour la Chine entière, la période 1919-1927 le fut aussi pour le mouvement ouvrier chinois, qui mena tout au long de ces huit années les luttes économiques et politiques les plus intenses de son histoire : participation au Mouvement du 4 mai 1919, vague de grèves de 1922, Mouvement du 30 mai 1925 et grande grève de Canton - Hong-Kong de 1925-1926, insurrections de Shanghai de 1926-1927, etc. Peu de gens doutaient encore que le prolétariat ait joué le rôle le plus important, le rôle central, au cours de cette phase de la révolution chinoise. Ils ne pourront plus en douter après avoir pris connaissance de la remarquable thèse de Jean Chesneaux." (Claude Cadart, Revue française de science politique, 1963) — "La valeur de l'excellente étude du Professeur J. Chesneaux sur le mouvement ouvrier chinois de 1919 à 1927 ne tient pas seulement à l'importance de ses découvertes, mais à l'impulsion qu'elle cherche à donner aux petits groupes de chercheurs français, japonais et américains qui tentent d'encourager des recherches sérieuses sur la Chine dans la première moitié du XXe siècle. Centré sur une période jusqu'à présent négligée, l'ouvrage utilise les méthodes d'histoire comparée et représente des recherches très poussées dans les documents chinois modernes..." (Mary Clabaugh Wright, Annales ESC, 1964)

Les Sociétés secrètes en Chine (XIXe et XXe siècles).

Julliard, 1965, in-12, 277 pp, 16 pl. de gravures et photos hors texte, broché, couv. illustrée, bon état (Coll. Archives)

"Depuis le livre sur l'histoire des sociétés secrètes en Chine de B. Favre, paru en 1933, aucune etude générale n'a été publiée sur ce sujet. Le petit volume de Jean Chesneaux, qui ne fait aucune concession au pittoresque auquel ce sujet se prête facilement, ne s'adresse pas spécialement aux sinologues, mais peut leur être utile et les inciter à de plus amples recherches sur l'histoire, les croyances et le rôle social et politique de ces groupements. Il consiste en sept séries de documents originaux, en général contemporains des événements et tirés soit de textes chinois, soit de rapports dus à des observateurs occidentaux. Ces documents sont liés entre eux par des exposés de l'auteur qui fournissent des renseignements nécessaires à leur compréhension et les placent dans leur cadre historique et social ; une introduction et un “bilan provisoire”, avec une bibliographie sommaire, complètent le volume. Les documents s'échelonnent entre la première moitié du XIXe siecle (1824, description d'une initiation de la Triade, pp. 25 sq.) et les années qui ont précédé l'avènement de la République Populaire (1936, exhortation de Mao Tsé-tong au Ko-lao-houei de lutter avec les communistes contre l'envahisseur japonais ; 1941, extrait du “Guide de la VIIIe Armée (communiste) pour le travail dans les masses”, ou il est parlé des Piques rouges, etc., de leur résistance aux collecteurs d'impôts des autorités pro-japonaises et de la nécessite de respecter les sentiments religieux des adhérents). M. Chesneaux a choisi, dans la centaine d'années écoulées entre ces deux pôles, une vingtaine d'associations exemplaires. Les unes, comme la Triade, le Lotus blanc, le Ko-lao-houei, le Ta-tao-houei, la Bande rouge et la Bande verte, ont fait parler d'elles fréquemment en Occident, tandis que d'autres y sont restées moins connues en dépit de leur importance en Chine même..." (Guillaume G. H. Dunstheimer, T'oung Pao, Second Series, Vol. 54, 1968)

Write to the booksellers

Write to the booksellers