-

Type

Any type (3)

Book (1047)

Engraving (21)

Magazine (31)

Maps (99)

Music sheets (35)

Old papers (2)

Photographs (4)

Postcards (2)

-

Century

17th (18)

18th (146)

19th (141)

20th (394)

21st (58)

-

Countries

Belgium (10)

Canada (4)

China (20)

Côte d'Ivoire (19)

Denmark (3)

France (1174)

Switzerland (14)

-

Syndicate

ALAC (4)

CLAQ (1)

ILAB (561)

NVVA (5)

SLACES (5)

SLAM (549)

SNCAO (4)

Saint-Domingue. La société et la vie créoles sous l'ancien régime (1629-1789).

1909 Paris, Perrin, 1909, in 8° broché, VIII-387 pages ; 14 planches hors-texte ; couverture légèrement fanée avec petit manque angulaire en pied du plat supérieur.

...................... Photos sur demande ..........................

Phone number : 04 77 32 63 69

Créole et Français aux Antilles. Bibliographie créole succinte

Fort de France CERAG 1970 -in-4 broché 1 volume, broché (agraphé) vert in-quarto Editeur (paperback in-4 Editor) (21 x 27 cm), dos muet, 1ère de couverture imprimée en noir, toutes tranches lisses (edges smoothes), 27 pages, suivi de 22 pages de bibliographie créo succinte etablie par Jean-Pierre JARDEL, texte dactylographié (ronéotypé), sans illustrations (no illustration), les documents du CERAG, n°3, 1970, Fort de France (rue Perrinon, 74298) : CERAG Editeur,

Note(s) : Tiré à part d'une communication présentée au Colloque sur les ethnies francophones tenu à Nice, du 26 au 30 avril 1968 au Centre d'études des relations interethniques..........bel exemplaire.....en trés bon état (very good condition). en trés bon état

Créole et Français aux Antilles. Bibliographie créole succinte

CERAG Dos agrafé 1970 In-4, (20.5x27 cm), dos agrafé, 27 pages, suivi de 22 pages de bibliographie, texte dactylographié, les documents du CERAG, n°3, 1970 ; stylo dans le texte, plats insolés, état très correct. Livraison a domicile (La Poste) ou en Mondial Relay sur simple demande.

Avec les Rouges aux Iles du Vent : Souvenirs du Chevalier de Valous (1790-1793)

1930 Paris Calmann-Lévy, Nouvelle collection historique 1930 IV-217 pp. Portrait-frontispice de Camille-Marie, Chevalier de Valous (1764-1840).

Edition originale. Petite déchirure à la coiffe de tête. Papier jauni dans les marges. Autrement bon exemplaire.

AVEC LES ROUGES AUX ILES DU VENT Souvenirs du Chevalier de Valous (1790-1793). Les Antilles à la veille de la Révolution, premiers contacts, préludes révolutionnaies, intervention de la métropole, premiers désaccords avec le gouverneur général, le pavillon blanc est arboré, volte-face de;

1930 CALMANN-LEVY 1930;IN8 Broché,numéroté

Entré dans la marine en 1778, le chevalier de Valous se trouve à la station navale des îles sous le Vent lorsque éclate la Révolution en France. Il raconte de façon détaillée dans ses souvenirs l'agitation grandissante à la Guadeloupe, à la Martinique, à Saint-Domingue. En 1793, excédée par l'anarchie, la flotte entière refuse de continuer à servir la Révolution et passe sous le pavillon du Bourbon d'Espagne. Ces souvenirs sont du plus haut intérêt pour l'histoire des Antilles françaises entre 1789 et 1793 (Fierro). Peu de témoignages nous sont parvenus sur l'action de la marine française aux Antilles au début de la Révolution et sur le passage de certains de ses régiments à la contre-révolution. Fierro, 1434. Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Majesté Noire.

1930 Paris, Firmin-Didot, 1930.histoire d'outre-mer, In-8 broché de 230pp.

Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Le Patrimoine des Communes de la Guadeloupe

Flohic Editions, 1998, in-8 cartonnage brad. (18,5 x 24,4), 398 p., coll. "Le Patrimoine des Communes de France", photographies en coul. avec notice, cartes, bon état.

Chaque ville, chaque village, a une grande et une petite histoire, une richesse et une originalité souvent insoupçonnées ou méconnues. Un foisonnement d'indices témoigne de la vie et du passé parfois oubliés de notre commune. Eglises, châteaux, maisons, tableaux, objets d'art, patrimoine agricole ou maritime, constituent un cadre quotidien qui trop souvent échappe à l'attention. Ce recueil encyclopédique, ouvrage de référence, guide de promenades érudites ou d'agrément, porte un regard nouveau sur l'identité et le patrimoine de chacune des 34 communes de la Guadeloupe. Voir le sommaire sur photos jointes.

Du commerce de la France en 1820 et 1821.

In-8, broché, couverture de papier moderne, tranches citron, (2) f., (2), 207 p. Paris, C.J. Trouve et Goujon, 1822.

Edition originale. Etude sur le commerce de la France et plaidoyer pour le libre échange divisé en trois chapitres. Le troisième est entièrement consacré au commerce des colonies, particulièrement des Antilles. Statistiques.Importante personnalité de la période, homme politique et homme de lettres, le comte Vincent-Marie Viénot de Vaublanc (1756-1845) devint Baron d'Empire, en 1810, puis ministre de l'intérieur ultra-royaliste en 1815, député de Seine-et-Marne, puis du Calvados (1820), préfet de la Moselle, puis des Bouches-du-Rhône (Coquelin & Guillaumin, II, 820. Kress C.1001. Manque à Goldsmiths et Einaudi).Très bon exemplaire, très frais.

Phone number : 33 01 47 07 40 60

TOUSSAINT LOUVERTURE

P, Firmin Didot 1930, in8br,200pp, illustrations photo , coiffe sup défraichie Langue: Français

Esquisses Havanaises. Frontispice de Mariano Andréu.

Paris, Émile-Paul, 1930. in-8, 3ff.-86pp.-3ff., frontispice. Broché, couverture repliée. (Collection Ceinture du Monde).

- Exemplaire frais.

Esquisses Havanaises. Frontispice de Mariano Andréu.

Paris, Émile-Paul, 1930. in-8, 3ff.-86pp.-3ff., frontispice. Relié à l'époque demi-maroquin cerise, dos à nerfs, tête or, couverture conservée. (Collection Ceinture du Monde).

- Ex-libris Lucien Blaise. Exemplaire du tirage d'édition, bien relié, très frais.

CARTE GEOGRAPHIQUE Nouvelle Espagne, Nouveau Mexique, Isles Antilles Par Robert de Vaugondy Corrige par le C. Delamarche, Francois,

Paris,Atlas Portatif, c.1812, . Size: 260mm x 323mm, 10 1/4" x 12 3/4". Hand Colored,contours coloriés, a grandes marges,pli central habituel;

Carte gravée figurant le Nouveau Mexique, l'Amérique centrale jusqu'au Vénézuéla et les Antilles,mouillures claires principalement en marge,sinon bon Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Partition de la chanson : Chiquita Madame ( Chiquita Bacana)

Partitions sur les Antilles Imperia 1949

Bon état Petit format

VERDUN DE LA CRENNE Jean-René de; BORDA Jean-Charles, Chevalier de; PINGRE Alexandre Guy, Chancelier:

Reference : 8670

(1778)

Voyage fait par ordre du Roi en 1771 et 1772, en diverses parties de l'Europe, de l'Afrique et de l'Amérique; Pour vérifier l'utilité de plusieurs Méthodes & Instrumens, servant à déterminer la Latitude & la Longitude, tant du Vaisseau que des Côtes, Isles & Ecueils qu'on reconnoît: Suivi de Recherches pour rectifier les cartes hydrographiques.

Paris, de l'Imprimerie Royale, 1778. 2 volumes in-4 de [4]-389-[1]-XIX-[3]; [8]-500-XXXII pages, plein veau marbré brun, dos à nerfs ornés de filets et fleurons dorés, pièces de titre en maroquin rouge, tranches mouchetées, petits accrocs aux coiffes supérieures, épidermures, coupes et coins frottés, tampon sur les pages de titre, quelques pâles rousseurs.

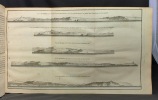

Illustré pour le volume premier de 28 planches hors-texte (26 + 2 bis) dont 26 dépliantes, et pour le second volume, de 3 très grandes cartes géographiques imprimées sur papier fort (Océan atlantique, Mers du Nord, Antilles et Saint Domingue). Très rare édition originale bien complète de ses grandes cartes. Cette expédition, organisée par l'Académie des sciences, avait pour but de tester de nouveaux chronomètres et instruments pour améliorer la mesure des longitudes en mer. Le scientifique Borda, officier en second, l'astronome Pingré, et le peintre Nicolas Ozanne, sont du voyage. Partie de Brest en 1771, la frégate La Flore passa aux îles Canaries, à Cadix, aux Antilles, à Terre-Neuve, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Islande et enfin à Copenhague. Il s’agissait à l’époque de la plus importante expédition concernant l’astronomie nautique et l’hydrographie. Pendant toute la durée du voyage, ils durent non seulement vérifier les montres marines et autres instruments mis au concours pour le prix de l’Académie des Sciences, mais aussi examiner les méthodes de pratique et de calculs employées sur les vaisseaux, multiplier autant que possible les observations, et ne rien négliger de ce qui paraissait être utile à la navigation.

Le "Memento" des Fonctionnaires et Officiers Coloniaux

Marseille, 1935. 1 livret in-16, couverture souple imprimée, 56 pp., avec quelques annonces publicitaires, très bon état.

Renseignements à l'usage des Fonctionnaires et Officiers des Ministères des Colonies, de la Guerre et de la Marine s'embarquant et débarquant à Marseille.

Le "Memento" des Fonctionnaires et Officiers Coloniaux

Marseille, 1935. 1 livret in-16, couverture souple imprimée, 56 pp., avec quelques annonces publicitaires, très bon état.

Renseignements à l'usage des Fonctionnaires et Officiers des Ministères des Colonies, de la Guerre et de la Marine s'embarquant et débarquant à Marseille.

Le "Memento" des Fonctionnaires et Officiers Coloniaux

Marseille, 1935. 1 livret in-16, couverture souple imprimée, 56 pp., avec quelques annonces publicitaires, très bon état.

Renseignements à l'usage des Fonctionnaires et Officiers des Ministères des Colonies, de la Guerre et de la Marine s'embarquant et débarquant à Marseille.

Réponse des colons de Saint-Domingue, à l'adresse de Polverel et Sontonax.

Paris, Lefortier, 1794. In-8 de 20 pp.; cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre de maroquin brun en long (reliure moderne).

Opuscule, daté du 25 août 1794, et signé de "Verneuil, déporté par Sonthonax". Il sagit de l'un des colons de Saint-Domingue qui fut exilé par Léger-Félicité Sonthonax et Étienne Polverel, commissaires civils pour Saint-Domingue, envoyés par l'Assemblée Législative pour y faire appliquer la loi qui accordait la pleine citoyenneté à tous les libres de couleur. Cette justification fut publiée alors que les commissaires civils avaient été rappellés en France et mis en accusation. Pour leur défense, ils assurèrent que les exilés avaient pour projet "de faire égorger les citoyens les uns par les autres, et livrer nos propriétés aux émigrés de Coblentz". Bon exemplaire. Max Bissainthe, 8319. — Sabin, 99242.

VERNEUIL — CLAUSSON (L. J.) — MILLET (Thomas) — BRULLEY (Augustin-Jean).

Reference : LBW-5592

(1795)

Faction anglaise, ses projets. Adresse à la Convention nationale.

Paris, Laurens, 1795/1796. In-8 de 15 pp.; cartonnage de papier marbré à la bradel, pièce de titre de maroquin rouge en long (reliure moderne).

Brochure non datée, et signée par Verneuil, L'Archevesque-Thibaut, Thomas Millet, Brulley, Duny, Clausson, Page, et Legrand secrétaire. Les signataires, qui étaient sortis de prison après la loi du 30 septembre 1794, demandent que leurs papiers, qui ne sont plus sous scellés, mais ont été saisis par la commission des colonies, soient enfin examinés. Bon exemplaire. Max Bissainthe, 8316. — Inconnu de Sabin.

Le culte du Vaudoux : supplément 1948-1953.

Sans lieu sans nom 1954 1 vol. broché plaquette in-8, brochée, p. 470-501. Supplément au tome III (Le culte du Vaudoux en Haïti) de la somme de J. Verschueren . Bon état.

Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles.

P., Hachette, 1894, fort in 12 relié demi-chagrin rouge, dos à faux nerfs orné, 367 pages ; illustrations ; large mouillure à toutes les pages ; exemplaire déboité ; reliure frottée. Exemplaire de travail.

PHOTOS sur DEMANDE. ...................... Photos sur demande ..........................

Phone number : 04 77 32 63 69

Ogeron, Gouverneur des Flibustiers

PARIS, F. Sorlot - 1942 - Coll. "Vies romanesques" - In-12 - Broché - Manque en piedos - 156 pages - Propre intérieurement

Envoi de l'auteur : "A M. Cozanet, administrateur des colonies. Cette restitution d'une vie coloniale d'antan est respectueusement offerte avec l'expression des sentiments tous dévoués de l'auteur. 12 mai 1942 ".

LE SECRET DE LA VIE

BROCHE-256 PAGES-IN 12-PRIERE D'INSERER-ENVOI DE L'AUTEUR AU ROMANCIER ET CRITIQUE LITTERAIRE JACQUES DES GACHONS-DES ROUSSEURS EN PLATS (JDG39)

BAUDINIERE-A PARIS COUVERTURE SOUPLE ETAT BON

Études sur la vie de Christophe Colomb. - Deuxième série. Histoire critique de la grande entreprise de Christophe Colomb.. Comment il aurait conçu et formé son projet. - Sa présentation à différentes cours. - Son acceptation finale. - Sa mise à exécution. - Son véritable caractère. I. 1476-1490. - II. 1491-1493

Paris, H. Welter, 1911 2 forts vol. in-8, [2] ff. n. ch., XXXIII pp., 730 pp., un f. n. ch. ; [2] ff. n. ch., XIX pp., 703 pp., un f. n. ch. d'errata, demi-chagrin noir, dos à nerfs ornés de filets et caissons à froid, ainsi que de fleurons dorés (reliure de l'époque).

Tirage limité à 550 exemplaires. Un des 25 exemplaires sur Hollande, second grand papier après 25 Japon, numérotés à la presse (42 et 45/50).Édition originale de cette somme sur les débuts de Colomb : Henry Vignaud est le nom de plume de Jean-Héliodore Vignaud, né à La Nouvelle-Orléans (Louisiane) en 1830 et mort à Bagneux en septembre 1922. Installé définitivement à Paris en 1862, il occupa plusieurs postes diplomatiques, mais il est particulièrement connu pour ses travaux sur Christophe Colomb, la réévaluation de sa légende et la mise en cause de l'authenticité de la correspondance entre Colomb et Paolo Toscanelli. - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.

Les Antilles Françaises sous l'Ancien Régime. Aspects économiques et sociaux. Les cabarets et leurs grands protecteurs.

P., Marcel Rivière, s.d. [1927]. Fascicule agrafé in-8, 7 pp.

Etude sur les cabarets établis aux Antilles pendant le XVIIIe siècle. Bon état général. - Frais de port : -France 4,95 € -U.E. 9 € -Monde (z B : 15 €) (z C : 25 €)

Write to the booksellers

Write to the booksellers