-

Latest

Last 3 days (3)

Last month (22)

-

Century

17th (2)

18th (9)

19th (206)

20th (1736)

21st (233)

-

Syndicate

ILAB (2192)

SLAM (2192)

MELCHIOR-BONNET (Sabine) et Aude de TOCQUEVILLE.

Reference : 109591

(1999)

ISBN : 9782732425504

Histoire de l'adultère. La tentation extra-conjugale de l'Antiquité à nos jours.

Editions de La Martinière, 1999, in-4°, 215 pp, 170 illustrations en couleurs, dans le texte et à pleine page, biblio, reliure toile éditeur, jaquette illustrée, bon état

L'adultère, c'est l'ombre qui plane sur tous les serments, qui effraie les uns, tente parfois les autres. Faute contre la Cité pour les Grecs, noble épreuve pour l'amour courtois du Moyen Age, figure obligée au XIXe siècle, l'adultère revêt une succession de visages contrastés qui permet de mieux comprendre les enjeux du mariage. Historiennes émérites, Sabine Melchior-Bonnet et Aude de Tocqueville ont réussi à aborder ce thème délicat en alliant le sérieux d'une recherche scientifique à un ton fluide, vivant et riche d'anecdotes.

Histoire artistique du métal.

Paris et Londres, Librairie de l'Art, J. Rouam & Remington et Cie, 1881, in-folio, 204 pp, 13 eaux-fortes hors texte et 200 gravures dans le texte, texte sur deux colonnes, reliure demi-percaline bleu-nuit, dos lisse avec fleuron, date et double filet dorés en queue, pièce de titre chagrin carmin (rel. de l'époque), bon état

Ouvrage richement orné de 13 eaux-fortes hors texte et 224 gravures in-texte. Table des chapitres : Le métal dans l'Antiquité primitive (L'Egypte des Pharaons, Phénicie, Hébreux, Assyrie et Chaldée, Perse). Dans l'Antiquité classique (Grèce, Etrusques, Romains). Pendant le Moyen-Age (Byzantins, Italie, Espagne, Allemagne, France, Angleterre). Dans les Temps modernes (la bijouterie, la joaillerie, l'orfèvrerie, l'email, les armes, la serrurerie, les bronzes, les applications mobilières).

Etudes de sociologie rurale. Novis & Virgin.

Armand Colin, 1953, in-8°, viii-150 pp, préface de Gabriel Le Bras, une carte, 14 annexes, broché, qqs rares annotations crayon, dos lég. abîmé, bon état (Cahiers de la Fondation nationale des Sciences politiques)

"L'auteur, Henri Mendras, a choisi, pour les juxtaposer, les monographies de deux villages que rien ne semblait a priori rapprocher : un petit hameau de l'Aveyron, sur le Causse et un village mormon en Amérique. Il montre beaucoup de finesse dans la façon dont il a conduit les enquêtes, usant de procédés bien divers : châtelain du pays, il connaît Novis dans sa vie intime depuis toujours ; en pays mormon, il arrivait en étranger avec un questionnaire préétabli. Et il nous apporte les résultats de ces enquêtes. L'étude de Novis en particulier est fort intéressante parce qu'elle nous met réellement en contact avec l'homme, avec ce paysan qui reproche à la terre de ne pas lui assurer un niveau de vie suffisant. Avec Virgin nous avons la curieuse description d'un village mormon, fondé en 1862 : ruraux attachés à leur village, à une vie familiale intense mais allant souvent travailler à l'usine voisine et profitant du confort américain. A vrai dire, entre ces deux monographies il n'y a guère de traits communs, sinon la personnalité de l'enquêteur et celui-ci qui les a rapprochés en un même volume ne semble guère se faire d'illusions à cet égard. En les lisant, on peut facilement se rendre compte de tous les services que la sociologie doit rendre à la géographie ; elle pénètre souvent la vie humaine de façon plus profonde..." (Georges Chabot, L'information géographique, 1953) — "Il suffit de lire la préface du professeur Le Bras pour comprendre l'intérêt de ces études de sociologie rurale comparée. Cet ouvrage rassemble en effet deux enquêtes menées par l'auteur : l'une dans son pays natal sur une paroisse de l'Aveyron, Novis, l'autre sur un village mormon de l'Utah (U.S.A.), Virgin, menée sous la conduite du professeur Banfield de l'université de Chicago. Enquêtes très vivantes, parsemées de notations personnelles, à l'intérieur d'un cadre à peu près semblable : écologie, économie, genre de vie, structure sociale et comportement collectif, esprit et mentalité. Evidemment il pouvait paraître curieux de se livrer une comparaison portant sur des communautés si éloignées l'une de l'autre, si différentes par leur encadrement et par leur histoire. Les observations communes n'en sont que plus frappantes, notamment à l'égard du problème du surpeuplement et de l'émigration posé des deux côtés de l'Atlantique par la mécanisation et l'urbanisation croissantes de notre société." (Henri Guitton, Revue économique, 1954)

Les Sociétés rurales françaises. Eléments de bibliographie réunis par le groupe de sociologie rurale du Centre d'études sociologiques.

P., Fondation nationale des Sciences politiques, 1962, in-8°, 124 pp, préface de Max. Sorre, broché, bon état (Coll. bibliographies françaises de sciences sociales, n° 3)

Utile bibliographie commentée. — "Sous la direction de H. Mendras, quelques chercheurs du groupe de sociologie rurale du Centre d'études sociologiques ont réuni sous ce titre une bibliographie sélective et analytique, de plus de 500 références. La dispersion, en France, des sources d'informations portant sur les problèmes ruraux et le fait que bien des disciplines s'y intéressent dans des optiques qui, pour n'être pas celles du sociologue, n'en sont pas moins très voisines, confère une importance certaine à la publication de ce document C'est en effet, la première bibliographie donnant une vue synthétique des sources documentaires dont peuvent disposer les sociologues des campagnes. De plus, sa présentation claire en fait un instrument de travail, aisément consultable, indispensable non seulement aux étudiants et chercheurs étrangers, comme il est dit modestement dans l'avant-propos, mais aussi pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin en France même aux secteurs ruraux du pays. Les références notées s'arrêtent en 1959, sauf pour quelques ouvrages importants. Seuls les imprimés ont été retenus. L'ouvrage est divisé en deux parties. La première, de loin la plus importante, est une liste des références classées par sujets. La seconde (pp. 111-118) fournit des indications très précieuses sur les sources de documentation auxquelles le chercheur peut se référer..." (Françoise Flis, Etudes rurales, 1963)

Sociologie religieuse. Le rôle de la religion dans les relations communautaires des humains.

Payot, 1951, in-8°, 326 pp, traduit de l'allemand, broché, bon état (Coll. Bibliothèque scientifique)

"A côté de la “Sociology of Religion” de J. Wach, nous avons maintenant une “Soziologie der Religion” de M. G. Mensching, plus historique, qui, pour être l'oeuvre d'un disciple de Troeltsch et M. Weber, n'en prend pas moins le problème dans toute son ampleur et non seulement sous l'angle du rapport de la religion avec les formes économiques et sociales ; une oeuvre très utile qui rassemble bien des questions et s'essaie à organiser une matière immense : rapports des religions primitives et nationales, puis des religions universelles, avec les communautés profanes, famille, société économique, etc., etc., – structures internes des grandes religions, articulations sociales, chefs religieux, – l'évolution des religions, – les rapports entre religions." (V. Grégoire, Revue des Sciences philosophiques et théologiques, 1952)

Art, Matière, Energie.

Imago, 1993, in-8°, 228 pp, préface de René Schérer, 15 illustrations, biblio, broché, couv. illustrée, bon état. Edition originale, enrichie d'un envoi a.s. et d'un dessin original de l'auteur

« Un credo du créateur. Rien ne me semble mieux convenir que ce titre de Paul Klee à cet écrit, à la fois autobiographique et théorique de Saülo Mercader. D'abord parce que Klee est désigné par lui, à maintes reprises, comme un de ses inspirateurs, et puis parce que l'idée maîtresse de Klee, la convergence, dans l'œuvre peinte, entre le geste humain et les forces qui animent le cosmos, est aussi la pensée directrice de Saülo. En une époque de désenchantement agressif, où l'on s'abandonne à la complainte nihiliste de la fin de l'art, où l'on s'interroge, de façon obsessionnelle, sur sa définition, Saülo Mercader apporte la certitude rayonnante d'une affirmation, d'une irréductible foi plastique. Que peindre, pourquoi peindre ? A ces refrains lancinants de ce que l'on nomme la postmodernité, cet ermite parisien oppose l'évidence d'une production sans faille depuis plus de trente ans, constamment renouvelée dans sa manière et dans ses thèmes. » (René Schérer) — Saülo Mercader est docteur en arts plastiques et peintre de renommée internationale.

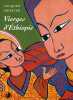

Vierges d'Ethiopie.

L'Archange Minotaure, 2004, in-4°, 134 pp, une centaine de peintures murales, icônes et enluminures, biblio, reliure éditeur, jaquette illustrée, bon état

Portraits de Marie dans la peinture éthiopienne (XIIe-XIXe s.). Le portrait de Marie en couverture semble unir un Extrême-Orient d'yeux bridés avec l'Extrême-Occident du géométrisme irlandais... Quel paradoxe pour une chrétienté éthiopienne qui fut davantage et plus longtemps isolée qu'aucune autre ! En s'appuyant sur des découvertes récentes, l'auteur montre comment cette sophistication paradoxale est le fruit de développements autochtones. C'est dans l'isolement et le dénuement que les peintres éthiopiens ont le plus atteint à l'universel ! Cela se passait à la fin du XVe siècle parmi des moines et des moniales tenus pour hérétiques. Le portrait de Marie est l'image la plus vénérée par les orthodoxes tewahedo éthiopiens. L'ouvrage présente un florilège des plus belles peintures produites de 1200 à 1850 et en grande partie inédites. En introduction l'auteur étudie trois moments majeurs de l'expression picturale de la dévotion mariale : la promotion royale du portrait de Marie au XVe siècle, le martyre subi par les "hérétiques" stéphanites pour avoir refusé de se prosterner devant le portrait de Marie alors même qu'ils peignaient les plus beaux portraits mariaux de l'art éthiopien, enfin le naturalisme aristocratique au début du XVIIIe siècle. — Jacques Mercier est anthropologue, chercheur au CNRS. Il travaille depuis une trentaine d'années, sur l'art, la médecine et les religions d'Éthiopie, et a séjourné à ce titre plus de quatorze ans dans ce pays. Depuis 1997 il coordonne un projet d'inventaire d'urgence et de publication des trésors des églises éthiopiennes commandité par les Gouvernements régionaux et l'Église orthodoxe tewahedo, financé par l'Union européenne. Dans ce cadre il a visité plus de 360 églises. Sur l'art éthiopien, il est l'auteur ou l'éditeur des livres : Les rouleaux magiques éthiopiens, Paris, le Seuil, 1979 ; Le roi Salomon et les maîtres du regard ; Art et médecine en Ethiopie, Paris, Réunion des musées nationaux, 1992. Art That Heals. The Image as Medecine in Ethiopia, New York, The Museum for African Art, 1997. L'arche éthiopienne. Art chrétien d'Éthiopie, Paris-Musées, 2000. Il a publié en 2003, chez le même éditeur. Il a publié en 2003, chez le même éditeur : Les traverses éthiopiennes de Michel Leiris, amour, possession, ethnologie. Un texte où il montre l'importance, pour la genèse de l'œuvre du célèbre auteur de l'Afrique fantôme et de l'Âge d homme, du séjour qu'il fit en 1932, à Gondar, en Éthiopie du Nord.

L'anticolonialisme européen de Las Casas à Karl Marx. Textes choisis et présentés.

Armand Colin, 1969, gr. in-12, 397 pp, biblio, index, broché, bon état (Coll. U. Idées politiques)

"Très utile recueil de textes écrits par les adversaires de la colonisation, du XVe siècle au deuxième tiers du XIXe. A travers les cinq points dégagés par M. M., on découvre que, dès les premières conquêtes, les buts et les fondements de l'entreprise coloniale ont été discutés dans les pays européens, mais que cette opposition a souvent changé de visage au cours des temps ; qu'elle a été, à la même époque, d'inspirations différentes et que les fronts nationalistes n'ont jamais été, au-delà d'ailleurs des clivages politiques, que des convergences plus ou moins précaires de thèses différentes. Arrêté en 1870, avec Karl Marx, le livre de M. M. appelle une suite pour la période contemporaine." (Revue française de science politique, 1970)

MERTON (Robert K.), Leonard Broom, Leonard S. Cottrell, Jr. (Editors).

Reference : 108932

(1965)

Sociology Today: Problems and Prospects.

New York, Harper Torchbooks, 1965, 2 vol. in-8°, xxxiv-623-xlv et pp, index, brochés, couv. illustrées, bon état. Texte en anglais. 25 études érudites

"L'originalité de cet ouvrage collectif qui réunit outre les éditeurs cités, des noms tels que ceux de Talcott Parsons et de Paul F. Lazarsfeld, est de s'attacher moins à résumer l'information sociologique qu'à préciser les problématiques soit générales, soit particulières aux diverses branches de la discipline. Comme l'indique avec force R. K. Merton dans son Introduction, il ne suffit pas d'aligner des faits et de demander « pourquoi » ils existent, mais il faut encore élucider les divers sens du mot « pourquoi » dans chaque cas et voir comment les interrogations se constituent en corps de problèmes. L'importance théorique de l'ouvrage se révèle considérable..." (François-André Isambert, Archives des sciences sociales des religions, 1960)

Les fonctions psychologiques et les oeuvres. (Thèse).

Vrin, 1948, in-8°, 220 pp, biblio, index, broché, bon état (Coll. Etudes de psychologie et de philosophie). Edition originale

Définissant un nouveau domaine de recherches, Ignace Meyerson (1888-1983), principal animateur du Journal de psychologie et directeur d'études à l'E.H.E.S.S., se proposait d'éclairer les oeuvres et les institutions à la lumière de l'évolution des fonctions du psychisme incarné dans le langage et toute production de symboles. Il aura une grande influence sur le travail de certains historiens de l'Antiquité tels que Jean-Pierre Vernant. — "Créateur de la psychologie historique, dont il a établi les fondements théoriques et fixé les règles de méthode, Ignace Meyerson (1888-1983) est né à Varsovie, dans une famille juive d’intellectuels, médecins et savants. (...) Pour Meyerson, l’homme est dans ce qu’il a continûment, à travers les âges, construit, conservé, transmis : les œuvres qu’il a édifiées et où il a mis, en leur donnant une forme durable, achevée, ce qu’il avait en lui de plus fort et de plus authentique. Répertoriées par les historiens, elles constituent les grandes classes de faits de civilisation. Parce qu’ils sont variés et variables, ces faits se présentent toujours avec une date et un lieu. Impossible dès lors de continuer à poser, derrière les transformations des conduites et des œuvres humaines, un esprit immuable, des fonctions psychologiques permanentes, un sujet intérieur fixe. On doit reconnaître que l’homme est au-dedans de lui-même le lieu d’une histoire. La tâche du psychologue est d’en reconstituer le cours. (...) Dans les années qui précèdent la Seconde Guerre mondiale, Meyerson prépare les matériaux pour le livre où il va fixer les principes de la psychologie historique, justifier les fondements de la nouvelle discipline, tracer le cadre des enquêtes futures et illustrer son projet en prenant l’exemple de la personne. Le livre ne paraîtra qu’en 1948, chez Vrin, sous le titre : Les Fonctions psychologiques et les œuvres. Auparavant, chassé de l’Université par les lois raciales de Vichy, Meyerson fait front sur tous les plans : comme savant, comme citoyen. Il crée la Société toulousaine de psychologie comparative, centre de libre vie intellectuelle en zone non occupée. En juin 1941, cette société tient un colloque sur l’Histoire du travail et des techniques, avec des rapports de Lucien Febvre, André Aymard, Paul Vignaux, Marcel Mauss, Marcel Bloch, André Lalande, Daniel Faucher, Georges Friedmann. Après l’entrée des troupes allemandes en zone sud, Meyerson assure la direction du journal clandestin de l’armée secrète du Sud-Ouest. À la VIe section de l’École des hautes études (qui deviendra en 1975 l’École des hautes études en sciences sociales), où il est nommé directeur d’études en 1951, il tiendra ses séminaires jusqu’à sa mort." (Jean-Pierre Vernant)

Nouvelle collection des Mémoires relatifs à l'histoire de France depuis le XIIIe siècle jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, précédés de notices biographiques et littéraires sur chaque auteur des mémoires et accompagnés d'éclaircissements historiques par MM. Michaud et Poujoulat avec la collaboration de MM. Bazin, Champollion, etc. Nouvelle édition, illustrée de plus de 100 portraits gravés sur acier, d'après les dessins les plus authentiques.

P., Didier et Cie, 1866, 34 vol. pt in-4°, texte sur 2 colonnes, 90 planches gravées sur acier, reliures demi-chagrin noir, dos à 5 nerfs, titres et tomaison dorés, tranches mouchetées (rel. de l'époque), discrets C. de bibl., qqs rares et pâles rousseurs, bon état

Cette collection est tomée de I à XXXIV. En réalité, il n'y a pas plus de volumes que dans l'édition de 1836-1839 ; seulement, les deux parties de Victor Palma Cayet et les deux parties de Pierre de l'Estoile forment chacun un volume et ont une tomaison séparée. (Vicaire, II, 816) — "Cette collection donnera tous les Mémoires renfermés dans les cent trente trois volumes de M. Petitot ; de plus, on y trouvera plusieurs auteurs qui ne sont point dans la précédente collection. Une notice placée en tête de chacun des Mémoires caractérisera l'auteur et l'époque ; des notes distribuées au bas du texte éclairciront les points obscurs, les choses douteuses. A la suite du texte de chacun des Mémoires, les nouveaux éditeurs donneront une analyse critique et philosophique des principaux documents qui correspondent aux époques dont il est question dans les Mémoires... La collection nouvelle sera donc une véritable bibliothèque d'histoire de France pour une période de six siècles." (Liminaire) — Principaux auteurs : Ville-Hardouin, Henri de Valenciennes, Joinville, Pierre Sarrasin, Mémoires sur Duguesclin, Christine de Pisan, Boucicaut, Olivier de La Marche, Du Clercq, Comines, Fleurange, Louise de Savoie, Du Bellay, Montluc, Gaspard de Tavannes, Vieilleville, Du Villars, François de Rabutin, de Solignac, de Coligny, La Chastre, Rochechouart, Michel de Castelnau, Jean de Mergey, François de La Noue, Achille Gamon, Jean Philippi, Henri de La Tour d'Auvergne, Guillaume de Tavannes, Cheverny, Philippe Hurault, Marguerite de Valois, Jacques-Auguste de Thou, Jean Choisnin, Mathieu Merle, Palma Cayet, Villeroy, Charles de Valois (duc d'Angoulème), Pierre de L'Estoile, Fontenay-Mareuil, Sully, Jeannin, d'Estrées, Pontchartrain, Rohan, Bassompierre, Richelieu, Gaston d'Orléans, Pontis, Arnauld d'Andilly, l'abbé Arnauld, la duchesse de Nemours, le comte de Brienne, Madame de Motteville, Mademoiselle de Montpensier, le cardinal de Retz, Guy Joly, Claude Joly, Montglat, La Chatre, La Rochefoucault, Gourville, Pierre Lenet, Montrésor, Fontrailles, Duc de Guise, Maréchal de Grammont, Maréchal Du Plessis, de La Porte, Omer Talon, l'abbé de Choisy, Chevalier Temple, Madame de Lafayette, le marquis de La Fare, Maréchal de Berwick, Madame de Caylus, le marquis de Torcy, le maréchal de Villars, le duc de Noailles, Duclos, etc. — Compte-tenu du poids important de l'ensemble, nous serons amenés à demander les frais d'expédition rééls en cas d'envoi.

Université de tous les savoirs. Qu'est-ce que la globalisation ?

Odile Jacob, 2007, in-8°, 336 pp, broché, bon état

Table : I. Perspectives sur un monde global éclaté. II. Quel avenir pour l'Europe. III. Les hauts et les bas de la culture. IV. Réflexions sur la croyance et les convictions. V. L'esprit de notre temps. VI. Questions de sciences. VII. Les arts et les cultures.

Université de tous les savoirs. Volume 2 : Qu'est-ce que l'humain ?

Odile Jacob, 2000, gr. in-8°, 602 pp, qqs illustrations dans le texte, broché, bon état

Table : I. L'homme face à l'animal. II. Les signes et le sens. III. Justice, responsabilité et contrat : le droit en mouvement. IV. Démographie, croissance et mondialisation : les enjeux du nombre. V. Alimentation, cuisine et usine. VI. Perspectives sur les maladies. VII. Comment nous soignerons-nous ? VIII. Santé, industrie et solidarité.

Leçons élémentaires de télégraphie électrique. Système Morse, manipulation, notions de physique et de chimie, piles, appareils et accessoires, installation des postes.

P., Gauthier-Villars et fils, 1895, in-12, x-232 pp, deuxième édition entièrement refondue, 86 figures dans le texte, broché, état correct

"Il y a dix ans, MM. Michaut et Gillet publiaient la première édition de ces leçons comme un vade-mecum destiné à procurer aux opérateurs la solution sûre et rapide des cas embarrassants qui peuvent se présenter dans la manipulation des appareils télégraphiques. Ce n'est donc pas un ouvrage scientifique, mais un manuel que l'expérience professionnelle des auteurs rendra particulièrement utile aux jeunes gens destinés à suivre la même carrière. La nouvelle édition complète l'ancienne, surtout relativement aux unités de résistance, d'intensité et de force électromotrice. Quelques problèmes résolus en appendice sont propres à faire saisir les notions usuelles exposées dans le corps de l'ouvrage." (Polybiblion, Revue bibliographique universelle, 1896)

Histoire et guide de la France secrète.

Planète, 1968, fort in-12 carré, 461 pp, nombreuses gravures et cartes, lexique des principaux symboles alchimiques, index, reliure toile illustrée de l'éditeur, bon état (Coll. Encyclopédie Planète)

Sociologie de la famille et du mariage.

PUF, 1986, in-8°, 263 pp, 3e édition mise à jour (la première ne faisait que 224 pp), broché, bon état (Coll. Le Sociologue)

"M. se limite ici à l'étude des familles urbaines occidentales. Après avoir examiné les tendances de la recherche familiale aux Etats-Unis et en URSS, elle analyse les théories anciennes de la famille, notamment celles de Morgan et Engels, de Durkheim et de Mauss, puis les théories contemporaines de Cl. Lévi-Strauss, G. Tillion et T. Parsons. Elle-même prend pour point de départ les thèses de Parsons sur les deux fonctions microsociologiques que remplirait la famille : la socialisation de l'enfant et la stabilisation de la personnalité de l'adulte. Ces fonctions ne sont pas convenablement assurées par la famille parsonienne, famille nucléaire ou conjugale, où sont fortement différenciés les rôles des sexes et des générations. (.) Mais M. étudie surtout la théorie de l'interaction ou de la réciprocité, selon laquelle le mariage n'est plus qu'une forme de l'échange entre deux individus. Elle présente les recherches sur la prédiction du succès conjugal, et sur les variables de l'interaction conjugale : statut professionnel de la femme, satisfaction de la femme dans le mariage et interaction dans le couple..." (J.Hecht, Population, 1974)

Nations et nationalismes en Europe centrale, XIXe-XXe siècle.

Aubier, 1995, in-8°, 321 pp, 5 cartes, biblio, index, broché, couv. illustrée, soulignures et annotations crayon, bon état (Coll. historique)

Faut-il avoir peur des nationalismes en Europe centrale ? Ce livre souhaite mettre fin à deux légendes. Première légende : les nationalismes qui avaient disparu sous le communisme ont connu un brusque réveil après 1989. En fait, les nationalismes ont survécu au communisme et n'ont jamais cessé de reparaître chaque fois que les pouvoirs centraux se sont affaiblis, du printemps de Prague à Solidarnosc. Deuxième légende : les nationalismes mènent nécessairement à la violence et à la guerre. En réalité, les nationalismes ont pour but essentiel non pas l'écrasement de leurs adversaires, mais le renforcement du contrôle sur leurs propres partisans. Les guerres utilisent le nationalisme, mais elles sont provoquées par d'autres facteurs : par les rivalités entre grandes puissances au XIXe siècle, par les idéologies totalitaires au XXe siècle ; et, dans le cas de l'ex-Yougoslavie, par la volonté des clans communistes de se maintenir au pouvoir en s'abritant derrière l'idéologie grand-serbe et la purification ethnique. Les nationalismes sont des forces qu'il faut savoir maîtriser et diriger. Pour cela, il importe d'abord de les connaître dans leur développement historique. En Europe centrale, ils sont enracinés durablement dans le passé, dans la vie religieuse, dans l'imaginaire social et dans toutes les formes vivantes de la sociabilité. Leur rôle peut être bénéfique. Ils représentent la principale force d'intégration dans des sociétés hétérogènes et divisées. Nulle modernisation, depuis le XIXe siècle, ne peut s'accomplir sans leur aide. Cet ouvrage a pour but de permettre au lecteur occidental de comprendre ces pays dans leur complexité.

Extraits historiques de J. Michelet choisis et annotés par Ch. Seignobos et publiés sous la direction de Mme Michelet.

Armand Colin, 1910, in-12, 409 pp, 13e édition, cart. percaline sable de l'éditeur, titres et encadrement noir au 1er plat et au dos, coiffes lég. frottées, décharges de scotch sur les gardes, bon état

Manuel d'art musulman. Arts plastiques et industriels. 2e édition revue et augmentée. Tome I : Peinture et miniature. Sculpture décorative monumentale ou mobilière, pierre, stuc, bois. Ivoires. Bronzes. Monnaies. Armes.

P., Editions Auguste Picard, 1927, in-8°, 440 pp, 211 illustrations, broché, bon état

Tome I seul (sur 2 : le tome II traite de l'orfèvrerie, des cuivres, de la verrerie, de la céramique et des tissus et tapis). "Ayant à citer dans son livre les noms d'un grand nombre de dynasties et de princes, qui ont régné dans le monde musulman du VIIe au XVIIIe siècle de notre ère, ayant à faire allusion à de multiples événements politiques, M. Gaston Migeon a estimé nécessaire de placer en tête un précis de l'histoire des civilisations musulmanes et à la fin un tableau chronologique des faits. Par cette heureuse disposition l'histoire de l'art est ainsi encadrée par l'histoire des événements politiques et des institutions. Dans ce premier volume, M. Gaston Migeon traite de la peinture et de la miniature, de la sculpture décorative sur pierre, de la mosaïque, de la sculpture sur bois, des ivoires, des bronzes et de la ferronnerie, des monnaies et des armes. Il procède, dans chaque chapitre, par ordre géographique, passant du Maghreb à l'Egypte, de la Syrie à la Mésopotamie, de la Perse à l'Inde. (...) A son exposé, M. Gaston Migeon a joint un nombre considérable de figures. Il cite en outre les recueils où sont publiés, ainsi que les musées où sont conservés les monuments, qu'il n'a pas reproduits. Chaque chapitre se termine par une bibliographie. Ce manuel est donc une vaste synthèse dans laquelle les descriptions d'un nombre considérable de monuments d'art déjà connus sont classées et coordonnées... "(Henri Dehérain, Journal des savants, 1927)

Le Bouddha.

Club Français du Livre, 1959, in-8°, 302 pp, 4 illustrations à pleine page, biblio, reliure toile brique décorée de l'éditeur, bon état. Bien complet des deux dépliants volants (l'un comprenant 3 cartes, l'autre un Tableau chronologique comparatif)

Destinée captivante que celle du Bouddhisme, né sous la forme d'un schisme de l'Hindouisme, et devenu – avec le Christianisme et l'Islam – l'une des trois grandes religions du monde ; Enrichi par des affrontements idéologiques dus à son expansion rapide hors des frontières de l'Inde, le Bouddhisme a fermenté et bouleversé toute la pensée orientale. A la source de ce foisonnement d'idées : un homme – en qui certains on vu un Dieu –, le Bouddha. Posant un regard clairvoyant et révélateur sur la souffrance universelle, le Bouddha a vécu et prêché le détachement, la tolérance et l'indifférence aux contingences matérielles, dans le but de délivrer l'homme du cycle infernal de la transmigration et de le guider vers l'harmonie parfait du Nirvana. André Migot fait bien plus ici que nous raconter la vie du Bouddha et nous décrire sa pensée. Il révèle à notre rationalisme occidental le rayonnement d'un prophète immortel et amène le lecteur, même le plus critique, à s'intéresser aux différents aspects de la sagesse bouddhique.

Le Bouddha.

Club Français du Livre, 1969, in-8°, 302 pp, 4 illustrations à pleine page, 3 cartes sur un dépliant volant, biblio, reliure plein cuir caramel décorée de l'éditeur, dos lisse, bon état

Destinée captivante que celle du Bouddhisme, né sous la forme d'un schisme de l'Hindouisme, et devenu – avec le Christianisme et l'Islam – l'une des trois grandes religions du monde ; Enrichi par des affrontements idéologiques dus à son expansion rapide hors des frontières de l'Inde, le Bouddhisme a fermenté et bouleversé toute la pensée orientale. A la source de ce foisonnement d'idées : un homme – en qui certains on vu un Dieu –, le Bouddha. Posant un regard clairvoyant et révélateur sur la souffrance universelle, le Bouddha a vécu et prêché le détachement, la tolérance et l'indifférence aux contingences matérielles, dans le but de délivrer l'homme du cycle infernal de la transmigration et de le guider vers l'harmonie parfait du Nirvana. André Migot fait bien plus ici que nous raconter la vie du Bouddha et nous décrire sa pensée. Il révèle à notre rationalisme occidental le rayonnement d'un prophète immortel et amène le lecteur, même le plus critique, à s'intéresser aux différents aspects de la sagesse bouddhique.

La Lutte des classes à travers l'histoire et la politique.

P., Librairie scientifique et philosophique, s.d. (v. 1910), in-12, 228 pp, reliure demi-basane verte, dos à 4 nerfs soulignés à froid, titres et fleurons dorés (rel. de l'époque), bon état (Coll. Bibliothèque de Psychologie sociale), envoi a.s.

Table : Première partie. A travers l'Histoire : La lutte des classes en Flandre au Moyen Age. Artisans contre marchands. - L'esprit des vieilles lois sociales. La vie industrielle et la monarchie absolue. Bonaparte et les ouvriers. - Deuxième partie. A travers la politique : La lutte de classe et le Socialisme français. La lutte de classe des syndicalistes révolutionnaires. La réaction contre le congrès d'Amsterdam (1908-1910). Vers la démocratie. - Appendice : L'organisation du travail à Douai au Moyen Age. Loi relative aux manufactures, fabriques et ateliers du 22 germinal an XI. Subordination des ouvriers à la police. La lutte des classes en 1884 au Sénat. La classe ouvrière en France au XIXe siècle. — "Dans le recueil d'essais que nous donne M. Milhaud, qu'unifie une sobre préface, il convient de distinguer la partie politique et la partie historique. M. Milhaud désapprouve les tendances nouvelles du parti socialiste unifié : il commente avec regrets les décisions du Congrès d'Amsterdam. A la lutte de classes, considérée comme une tactique ruineuse, il préfère sans doute la collaboration des classes et la participation socialiste à l'action démocratique. Dans l'évolution du socialisme contemporain M. Milhaud est naturellement porté à voir une sorte de repentir international et un retour vers les saines doctrines abandonnées à Amsterdam. (...) La partie historique, la plus nouvelle de son livre, étudie la lutte des classes en Flandre au moyen âge, la politique ouvrière de Bonaparte, les classes industrielles de l'ancien régime et la Révolution..." (Revue de synthèse historique, 1912)

Les Armées Françaises en Italie. 1494-1849.

Paris, Librairie Nouvelle, A. Bourdilliat et Cie, 1859. In-12, rel. de l'ép. demi-perc. brune, dos lisse orné de filets à froid, titre doré, tr. mouchetées, 423 pp. Rare.

Reliure un peu défraîchie, intérieur en très bonne condition, bon ex. - Frais de port : -France 4,95 € -U.E. 9 € -Monde (z B : 15 €) (z C : 25 €)

Lettres à Anaïs Nin.

P., Christian Bourgois, 1967 in-8°, 410 pp, cart. éditeur, jaquette illustrée, bon état

"Écrivain prolifique, Miller a toujours trouvé le temps de submerger de lettres ses amis. Elles sont incontestablement d'un intérêt premier. (...) La correspondance publiée aujourd'hui embrasse la période qui s'étend de sa rencontre avec Anaïs Nin, en 1931, à l'installation en Californie de "l'Aigle de Big Sur" en 1946. C'est assez dire qu'elle est essentielle. Quiconque voudra pénétrer davantage dans le monde millerien sera désormais tenu de prendre là ses références. Les principaux événements de la vie de Miller apparaissent sous un nouvel éclairage, non point parce qu'ils nous sont donnés dans leur objectivité historique (ce serait trop exiger et d'un intérêt médiocre), mais parce que nous les abordons par l'intérieur et qu'ils se composent sous la plume de l'auteur comme un intime et vivant kaléidoscope. L'opinion qu'a Miller, par exemple, de son "Tropique", l'explication qu'il trouve souvent à ses actes, le portrait qu'il trace de ses amis, la relation qu'il donne de ses nombreuses lectures, tout nous conduit à considérer cet ensemble de lettres comme un long monologue biographique venant en contrepoint de l'œuvre proprement dite. Miller donne l'impression de s'adresser, au-delà de la personnalité bien vivante d'Anaïs Nin, à un vaste public imaginaire ; non qu'il en ait conscience : l'incantation du monologue agit comme une sorte de drogue et le récit s'avance, riche d'idées, fourmille de visages, d'anecdotes, de réflexions. Un Miller tonitruant se présente au fil des pages, tel que nous avons l'habitude de le côtoyer dans ses livres..." (F.-J. Temple, Le Monde, 1967)

L'Epopée missionnaire. Aventures et missions au service de Dieu de Saint Paul à Grégoire XV. Textes choisis, traduits et annotés.

Fayard, 1956, in-12, 454 pp, biblio, broché, annotations crayon sur la page de faux-titre, bon état (Coll. Textes pour l'histoire sacrée)

Write to the booksellers

Write to the booksellers