2509 books for « saint pierre j b h de »Edit

-

Type

Artists book (1)

Autograph (1)

Book (2480)

Magazine (6)

Music sheets (18)

Old papers (1)

Photographs (3)

-

Latest

Last 24h (2)

Last 3 days (8)

Last month (15)

Last week (165)

-

Language

English (2)

French (2506)

Russian (2)

-

Century

16th (1)

17th (10)

18th (95)

19th (316)

20th (1084)

21st (108)

-

Countries

Belgium (111)

Canada (46)

China (1)

Côte d'Ivoire (8)

Denmark (2)

France (2253)

Germany (16)

Greece (2)

Italy (1)

Netherlands (3)

Switzerland (65)

United States of America (2)

-

Syndicate

ALAC (41)

CLAM (4)

CLAQ (20)

CNE (3)

ILAB (1059)

NVVA (9)

SLACES (6)

SLAM (993)

SNCAO (17)

Topics

- Alsace (8)

- Animals (7)

- Architecture (7)

- Autographs (29)

- Bibliophilism (16)

- Biography (29)

- Botany (25)

- Brittany (12)

- Burgundy (13)

- Canada (7)

- Catholicism (28)

- Children’s books (16)

- Christianity (27)

- Churches (10)

- Colette (7)

- Collections (33)

- Cornette de saint cyr pierre (23)

- Cottage (7)

- Dedication (12)

- Early printed books (32)

- Economics (9)

- Education (7)

- Engraving (books about) (9)

- Ethic (8)

- Fine arts (13)

- First edition (43)

- Fourierism (14)

- Fox (6)

- Freemasonry (7)

- French literature (22)

- Genealogy (6)

- Geography (15)

- Girier jean - aimé, aka saint - cyr (22)

- History (95)

- Ile de france (7)

- Illustrated books (23)

- Industrial arts & crafts - fine arts (10)

- Jacob (21)

- Law (13)

- Literature (294)

- Lorrain (10)

- Lourdes (7)

- Love (7)

- Manuscripts (16)

- Medicine (9)

- Museums (32)

- Navy (10)

- Newspapers press (8)

- Normandy (9)

- Paris (28)

- Philosophy (32)

- Photography (8)

- Poetry (32)

- Policy (10)

- Provence (7)

- Psychology (7)

- Quebec (18)

- Regionalism (20)

- Religions (40)

- Reliure (39)

- Review (33)

- Reviews (8)

- Romanticism (6)

- Saint exupéry antoine de (10)

- Saint john (12)

- Saint paul (7)

- Saint peter (1043)

- Saint pierre michel de (153)

- Saint- pierre jacques henri bernardin de (610)

- Saint-charles pierre (8)

- Saint-granier (7)

- Sciences (32)

- Sciences & technique (7)

- Scores (13)

- Songs (14)

- Sports (7)

- Theatre (7)

- Theology (27)

- Trade (6)

- Travel (27)

- Various (29)

- Wairy louis-constant alias constant (7)

- War (12)

- Xviii th century (53)

Paul et Virginie.

Reliure de présent en maroquin rouge, avec envoi autographe signé Paris, De l'Imprimerie de Monsieur, 1789. 1 vol. (75 x 130 mm) de 1 f., xxxv et 243 p. Maroquin rouge, deux filets dorés bordant une chaînette d'encadrement dorée sur les plats, dos lisse orné, pièce de titre de maroquin vert, monogramme doré « SM » au centre des plats, roulette intérieure (reliure de l'époque). Première édition séparée. Elle est ordonnée par Pierre François Didot, le jeune, avec une édition luxueuse sur un papier de choix provenant de ses papeteries d’Essonne, qu’il enrichit d’illustrations – l’édition sur papier ordinaire n’en contenant pas : 4 figures de Moreau le Jeune, la dernière en collaboration avec Joseph Vernet, gravées sur cuivre par Girardet, Halbou et Longueil. Envoi signé : « pour Mademoiselle Mesnard de Conichard, par l’auteur, De Saint-Pierre ».

Paul et Virginie est une oeuvre difficile à définir, y compris pour son auteur qui y voyait un « petit ouvrage », une « fable essai » et même une « espèce de pastorale ». L'ouvrage fut d'abord écrit comme un complément à une deuxième édition à Voyage à l'île de France, puis à la troisième édition des Études de la nature, dont il devait illustrer les thèses par la fiction. Il entendait mettre en application « les lois des Études de la nature au bonheur de deux familles malheureuses » par le dénouement tragique qu'il donne à son récit, en brisant le rêve d'un idylle. Il se démarque ainsi du goût de l'époque pour la pastorale, même s'il applique les règles de simplicité du genre : deux jeunes gens grandissent ensemble dans le cadre enchanteur et paisible de l'île de France, l'île Maurice actuelle, s'aiment, sont séparés par la civilisation, avant d'en être définitivement écartés au cours du drame du Saint-Géran. Bernardin de Saint-Pierre - formé aux récits de Daniel Defoe et de son Robinson Crusoé - embarqua, à douze ans, pour la Martinique sur le bateau d'un de ses oncles : une révélation, mais aussi la découverte du gouffre séparant l'imagination de la réalité, supportant mal les ardeurs du climat, les fatigues du voyage et surtout la discipline des navires. Après cette déconvenue, ses parents le mettent au collège des jésuites de Caen, où il caresse un temps l'idée de devenir missionnaire, puis à Rouen, avant d'entrer en 1757 à l'École nationale des ponts et chaussées. Il intègre à la fin de ses études le corps des ingénieurs militaires. Dès 1773, il dénonce le crime de l'esclavage dans son Voyage à l'Île de France, à l'Île Bourbon, au cap de Bonne-Espérance : il fait partie des auteurs qui s'opposent alors sans ambiguïté à l'esclavage et au racisme au nom de l'égalité de tous les hommes, d'autant que, natif du Havre, l'un des principaux ports où transitent les esclaves, il n'a eu de cesse d'en voir les ravages. Il y reviendra dans Paul et Virginie, faisant des esclaves Marie et Domingue, qui vivent en harmonie avec leurs maîtres, des figures importantes de son récit. Ce récit inspirera nombre d'écrits postérieurs, de l'Atala de Chateaubriand au Coeur simple de Flaubert. « Comme la plupart des chefs-d'oeuvre, celui-ci apporte au genre et à la mode qu'il illustre à la fois son accomplissement et son démenti. » (Jean Favre) Paul et Virginie connut un vif succès dès sa publication et fut un des livres les plus réédités jusqu'au début du XXe siècle ; et preuve de son immense réussite, Lamartine, Balzac et Flaubert ont fait de leurs héroïnes, Graziella, Véronique et Emma Bovary, des lectrices de Paul et Virginie : « Emma cherchait à savoir ce que l'on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité, de passion et d'ivresse, qui lui avaient paru si beaux dans les livres. Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambous, le nègre Domingo, le chien Fidèle, mais surtout l'amitié douce de quelque bon petit frère, qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d'oiseau. » (Madame Bovary, [1857], p. 36). Très bel exemplaire, de grande rareté avec envoi circonstancié et des plus pertinents : Mlle Mesnard était la fille d'un correspondant et ami proche de Bernardin de Saint-Pierre, François Mesnard de Conichard (1727-1792), premier commis des Finances. Ce dernier était intervenu en faveur de Bernardin de Saint-Pierre pour l'obtention d'une gratification annuelle à son retour de l'Île Bourbon ; la correspondance entre les deux hommes témoigne d'une longue amitié et d'une relation quasi-familiale. C'est à François de Conichard que l'auteur, à l'automne 1784, envisage et propose de dédicacer ses Études de la nature. Très élégamment, il la refusa, ayant « toujours évité par-dessus tout de faire parler de moi et je suis trop vieux pour changer ma marche à cet égard, je vous supplie donc qu'il ne soit plus question de cette dédicace [...]. N'en parlons plus je vous prie » (lettre à Bernardin de Saint-Pierre, octobre 1784). L'auteur respecta la demande et offrit la dédicace à un autre de ses amis, Hennin. Néanmoins, lors de la troisième édition, parue en 1788 et contenant au quatrième tome le roman de Paul et Virginie, Bernardin de Saint-Pierre réussit discrètement à faire imprimer sa reconnaissance envers « mes respectables amis MM. Hennin & Mesnard de Conichard » ; et à offrir, l'année suivante et pour cette première édition séparée du roman, cet exemplaire à la fille de son dédicataire. Une lettre de Mesnard à Bernardin en date du 30 avril [1773] fait mention de sa fille pour la première fois, et Bernardin de Saint-Pierre lui-même parle de « Mlle Mesnard fille d'un de mes meilleurs amis et que j'ai vu naître » dans une lettre à l'auteur du poème « Le Tombeau de Virginie » en 1789 (citée dans Rebecca Ford, « Une correspondance amicale : Bernardin et Mesnard de Conichard », Autour de Bernardin de Saint-Pierre, Mont-Saint-Aignan, P.U. de Rouen et du Havre, 2010). Cette dernière n'a, au moment de la parution du volume, que dix-sept ans : soit l'âge exact de l'héroïne de Bernardin de Saint-Pierre, puisque Virginie quitte l'île à quinze ans pour n'y revenir que deux ans et demi plus tard pour la fin tragique que l'on sait. Marie-Françoise Mesnard de Conichard épousera quelques années plus tard Jean-François Pierre Puy de Rosny, futur baron d'Empire. En 1792, Bernardin de Saint-Pierre épousera quant à lui la fille de son imprimeur Didot, avec laquelle il aura deux enfants qu'il prénommera, naturellement, Virginie (née en 1794) et Paul (né en 1798). Des bibliothèques Marie-Françoise Mesnard de Conichard ; Pierre Bergé (ex-libris ; II, n° 191). Tchemerzine V, p. 649 ; Cohen, 931.

CORRESPONDANCE, 1598 - 1640

1986 Presses Universitaires de Nancy, 1986 - 1991. 5 volumes in 4° reliés toile bleue de l'éditeur, jaquettes illustrées, très bon état. CX, 500 ; 660 ; 652 ; 602 et 197 pages, tables et index.

Pierre Fourier est un religieux catholique lorrain, né à Mirecourt1, le 30 novembre 1565 et mort à Gray le 9 décembre 1640. Il est considéré par ses biographes comme l'un des pionniers de la Réforme Catholique, dans le sillage du Concile de Trente et d'autre part comme pionnier en matière d'éducation (promotion de l'enseignement des filles et de la méthode pédagogique dite simultanée). Le pionnier de la Réforme Catholique : Deux périodes historiques contrastées chevauchent la vie de Pierre Fourier : La période brillante et féconde des règnes des Ducs de Lorraine ( Charles III de 1559 à 1608, et Henri II de 1608 à 1624) et une période d'atroces misères avec la Guerre de Trente Ans. Une telle chute des sommets vers les bas-fonds a sans doute inspiré la gravité dramatique qui traverse sa vie et son oeuvre. Les années de son existence (dernières décennies du XVIe siècle et premières du XVIIe siècle) sont celles d'une mutation profonde du monde occidental: celle de l'expansion de l'Humanisme, de la diffusion du livre, celle aussi du passage d'une société terrienne à une société urbanisée, d'une économie rurale à une économie d'affaires. « Par sa large culture, sa pastorale fervente, la hardiesse de ses initiatives, par l'ampleur et la qualité de ses écrits, Pierre Fourier s'impose comme un témoin privilégié de la Réforme Catholique » Deux sources majeures l'ont inspiré : Le Concile de Trente et l'enseignement de l' Université jésuite de Pont-à-Mousson. Au cours de ces années de transition, il sait tirer des conséquences pratiques remarquables dans de nombreux domaines . D'où son intéret pour l'école et la culture, pour la promotion de la femme dans différents secteurs d'activité, pour le développement du crédit, pour une politique fondée non plus seulement sur des dynasties mais sur des principes moraux et le respect scrupuleux de la Loi. Jeunesse dans la Lorraine Tridentine : Fils dun marchand drapier (son père est maître de la Frairie des drapiers de 1579 à 15816), il voit le jour au lendemain du Concile de Trente, alors que se lève en occident le renouveau spirituel de la Réforme Catholique. La Lorraine, terre de forte catholicité, accueille et applique sans difficulté les décrets conciliaires à la différence de la France qui demeure toujours réservée vis-à-vis des décisions romaines, du fait de ses positions gallicanes. En 1578, à l'âge de 14 ans, il entre à la Faculté jésuite des Arts de Pont-à-Mousson où il poursuit pendant six ans des études de grammaire et de rhétorique. Son cousin Jean Fourier (1559-1636) y est professeur de théologie avant de devenir recteur de l'université. Le Père jésuite Louis Richeome - surnommé le Cicéron français- le marque profondément avec sa conception optimiste de la nature humaine qui rejoint l'enseignement du Concile de Trente et annonce l'Humanisme dévot. En 1585, il rejoint à côté dÉpinal, est ordonné prêtre en 1585. Il revient à l'Université de Pont-à-Mousson où il accomplit pendant sept ans des études de théologie et de droit, au contact du légiste Pierre Grégoire fondateur de l'«École doctrinale de Droit Public de Pont-à-Mousson». Il est formé à la théologie de Saint Thomas actualisée par le dominicain Cajetan. La Lorraine connaît à cette époque une période faste marquée par le déclin du régime féodal et l'affermissement de l'autorité de l'État : mise en place d'une magistrature, centralisation du pouvoir ducal, institution des États-généraux. De profondes nouveautés économiques voient également le jour : montée du crédit et du commerce d'exportation, instauration d'une économie dirigée qui préfigure le Colbertisme. On lui confie en 1623 la réforme de l'ordre des chanoines réguliers de Saint-Augustin à labbaye de Chaumousey, ordre religieux tombé dans un certain laxisme . À de nombreuses reprises entre août 1625 et janvier 1626, Pierre Fourier séjourne à l'abbaye de Domèvre-sur-Vezouze. Il institue la Congrégation de Notre-Sauveur dont il devient le supérieur pour le duché de Lorraine en 1632. Curé de Mattaincourt : En 1597, il devient le curé de Mattaincourt (Vosges) , paroisse où résident de nombreux foyers protestants et considéré par les autorités catholiques comme un village « déchristianisé », dont il reste le curé jusqu'à sa mort en 1640. Il associe son ministère rural à de grands projets apostoliques comme l'institution de la Congrégation Notre-Dame, la réforme des chanoines réguliers et la création d'un enseignement élémentaire, que ses biographes tiennent pour ses titres de gloire essentiels. Détenteur en tant que curé de Mattaincourt des droits de moyenne et basse justice, il exerce les pouvoirs de seigneur justicier. Voir section ci-dessous : Les fonctions administratives ) Le même privilège de juridiction lui permet de faire montre d'un grand dévouement pour les pauvres. En ce siècle tourmenté (guerre de Trente ans, famine), il prône la solidarité envers les plus démunis ; il crée un système d'entraide proche du Secours catholique qu'il appelle une petite dévotionnette (équipe de cinq à six laïques qui collectent des vivres et les distribuent), et il met en place une soupe populaire. Pour éviter aux artisans en difficulté davoir à emprunter de largent aux usuriers, il crée une caisse mutuelle : la bourse Saint-Epvre qui prête sans gage et sans intérêt Il oeuvre pour la promotion de la santé ( nourriture saine, salubrité des locaux, pureté de l'eau consommée) et participe activement à la lutte contre la Grande Peste de 1631-32 en édictant des règles et des pratiques qui enrayent la progression du mal. La pastorale éducative et la méthode « simultanée » : Le concile de Trente rappelle le rôle de la catéchèse mais aussi celui de la culture profane dans l'évolution spirituelle du chrétien. Pierre Fourier écrit aux religieuses de Mirecourt en 1619 :« Gagner une seule âme dans vos écoles..., est plus que de créer un monde ». Pour satisfaire au besoin d'instruction des filles il crée avec de jeunes bourgeoises de la ville et avec la romarimontaine Alix Le Clerc, une association qui devient la Congrégation Notre-Dame en 1628 (appelée parfois également la congrégation Saint-Augustin) et qui se destine à léducation gratuite des filles. La première école ouvre non loin de Mattaincourt, à Poussay, où se tient un chapitre de dame Noble, en 1598. Tolérant, il demande aux religieuses d'accueillir à l'école les petites protestantes et insiste dans une de ses lettres pour que rien ne soit fait qui « puisse troubler leur foi ».Cette nouvelle congrégation du fait de son attachement exclusif à l'enseignement des filles ( adjonction d'un quatrième voeu « de l'instruction » aux trois voeux traditionnels des ordres religieux ) marque une date dans l'histoire de l'éducation et dans les progrès des principes pédagogiques l'enseignement ( Recueil de Pierre Fourier , les vrayes constitution de la congrégation Notre-Dame publiées neuf ans après après sa mort, en 1649) : L'enseignement est distribué à des groupes d'élèves au même niveau de formation. 'école est divisée en classes et chacune de celle-ci en plusieurs ordres. Chaque ordre dirigé par une maîtresse comprend quinze à vingt écolières. Usant chacune du même manuel, toutes apprenaient à lire en même temps. Cette méthode neuve, rationnelle et efficace trouvera sa pleine application avec la diffusion du livre à bon marché qui intervient à la fin du siècle. On lui doit l'invention du tableau noir et son introduction dans les classes. Fonctions administratives : Outre ses fonctions de curé de Mattaincourt, Pierre Fourier assurait des fonctions administratives. En effet, les coutumes lorraines de l'époque attribuaient des fonctions municipales au curé de la paroisse. Chaque année, le dimanche avant la saint Jean, il présidait une assemblée où étaient élus le maitre d'école, le marguillier qui gérait les biens de l'église, un échevin et un lieutenant de justice. Par délégation du duc de Lorraine, il rend la basse et la moyenne justice (selon que l'amende est inférieure ou supérieure à 10 sols). Depuis 1627, un édit du duc Charles IV obligeait tout individu entrant dans une ville du duché à être en possession d'un certificat attestant qu'il était indemne d'infection contagieuse et en particulier de la peste. Dans la correspondance de Pierre Fourier, on retrouve un certificat qu'il rédige le 15 septembre 1631 : « Je soussigné Curé et Chef de justice à Mattaincourt en Lorraine sous l'autorité de son Altesse, atteste à tous qu'il appartiendra que ce jourd'hui quinzième septembre mil six cent trente et un, Jean Mailfer, fils de Hugues Mailfer, natif de Châlons-en-Champagne, est sorti dudit Mattaincourt, qui y a séjourné dix sept semaines ou environ, au quel lieu Dieu grâce, n'y a aucun danger de peste ni d'autres maladies contagieuses. En foi de quoi j'ai signé les présentes et y apposé le cachet de notre justice. Faict audit Mattaincourt les an et jour que dessus »Outre son action durant l'épidémie de peste, il impose un rationnement du blé lors de la disette de 1626, selon le principe chacun selon ses besoins et non pas en fonction de sa fortune.L'exil :Alors que Louis XIII et le cardinal de Richelieu essaient dannexer le duché de Lorraine, sa fidélité à son souverain légitime, le duc de Lorraine et de Bar Charles IV, lui vaut dêtre expulsé en 1636 par le redoutable prélat. Il trouvera refuge à Gray en Franche-Comté, alors possession espagnole. Il a alors 71 ans. A son arrivée, il ne trouva pour logement qu'un réduit de 2 m 90 × 2 m 70 et 2 m 42 de haut, dans une vieille tour carrée, ayant seulement 3 fenêtres pour l'éclairage et une vieille cheminée (datant de 1338) pour se chauffer.Même dans l'adversité, il reste un patriote lorrain très attaché à la famille ducale. Depuis trois ans à Gray, dans une lettre adressée à la duchesse Nicole, il l'assure de sa fidélité et de son attachement à la famille ducale en ces termes : « comme très humbles et très fidèles et très obéissants sujets, portent en tout temps à leurs bons princes, et encore à leurs bonnes princesses. C'est le cur des lorrains ».Il y meurt quatre ans plus tard à l'âge de 75 ans.Vénération :Pierre Fourier est l'archétype du patriote Lorrain. Ses portraits (vitraux, statues...) sont le plus souvent auréolés de sa devise, qu'il a reprise à saint Ambroise : Obesse nemini, omnibus prodesse (ne nuire à personne, être utile à tous).Aujourd'hui certains établissements scolaires portent son nom, par exemple à Mirecourt, Paris dans le 12ème arrondissement, à Lunéville en Lorraine et à Gray. Une statue le représentant (uvre du sculpteur français Louis Noël) orne l'un des piliers entourant l'autel surplombant la tombe de l'apôtre Saint Pierre au centre de la Basilique Saint-Pierre de Rome.(Notice Wikipedia) Remises possibles sur les achats en lot, achetez plusieurs objets à la fois ! Reçoit sur rendez-vous pour consultation des ouvrages.

Historique des Rues de Saint-Pierre

Saint Pierre & Miquelon, Imprimerie du Gouvernement, 1930. 1 plaquette in-12, brochée, couverture souple imprimée, 34 pp., enrichie d'un grand plan dépliant de Saint-Pierre.

Très rare brochure qui répertorie les noms des rues de Saint-Pierre et propose un court historique des noms de rues.

Discours sur la polysynodie, où l'on démontre que la polysynodie, ou pluralité des conseils, est la forme la plus avantageuse pour un Roi, et pour son royaume.

Charles-Irénée Castel de Saint-Pierre dit l'abbé de Saint-Pierre, Discours sur la polysynodie, où l'on démontre que la polysynodie, ou pluralité des conseils, est la forme la plus avantageuse pour un Roi, et pour son royaume. Amsterdam, Du Villard & Changuion, 1719. In-12, 265-[6]p. Seconde édition, en partie originale, après l'édition de Londres en 1718 (particulièrement rare). Cette seconde édition est augmentée de deux lettres de l'abbé de Saint-Pierre à Sacy, en fin de volume. La polysynodie était le système de gouvernement du régent qui tenta, de 1715 à 1718, de remplacer les ministères par des conseils. Ce système ne fit pas ses preuves et fut abandonné rapidement. Toutefois, l'abbé de Saint-Pierre voulut la défendre et apporter un projet pour la France, critiqua la politique de Louis XIV et finit par être radié de l'Académie française. Exemplaire relié sans le long catalogue (13p), où plus précisément, le dernier feuillet de texte, portant au dos la première page du catalogue, est collé sur un feuillet blanc. Pleine basane, dos lisse, pièce de titre, tranches rouges, coiffes arasées, petite fente en tête du mors supérieur, coins usés. Important texte.

Oeuvres choisis de Bernardin de Saint-Pierre. In Russian /Oeuvres choisis de ...

Short description: In Russian. Saint-Pierre, Jacques-Henri Bernardin. Oeuvres choisis de Bernardin de Saint-Pierre. Libr.Hachette et e-ie. Oeuvres choisis de Bernardin de Saint-Pierre. In Russian /Oeuvres choisis de Bernardin de Saint-Pierre. The image is provided for reference only. It may reflect condition of one of the available copies or only help in identifying the edition. Please feel free to contact us for a detailed description of the copies available. SKU4319116

Voyage a l’ile de france,TOME 1 seul,Oeuvres completes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre, mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur, par L. Aimé-Martin

Paris : A. André, 1823,IN12 reliure epoque veau racine,important manque au dos(un tiers en pied),

Essai sur la vie et les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre ; VIII+321p. Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

OEUVRES COMPLÈTES. Mises en ordre et précédées de la vie de l'auteur par L. Aimée-Martin. Tomes I-XII

Paris Chez Méquignon-Marvis, Libraire 1818 in 8 (21x13,5) 12 volumes reliures pleine basane fauve racinée de l'époque, dos lisses très ornés, filets et roulettes dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin rouge, filet doré sur les coupes, tranches teintées jaunes, V et 271 pages, 251 pages, 23 pages et 3 pages manuscrites anciennes insérées in fine; 383 pages, XXIV et 506 pages [1], 503 pages, 458 pages, 393 pages, 474 pages [1], XLVIII et 382 pages, 444 pages, 459 pages, 508 pages [1], et 692 pages [1]; rares rousseurs éparses. Première édition collective en partie originale, illustrée d'un portrait de Bernardin de Saint-Pierre par Girodet et de 26 planches hors-texte gravées par Dupont, Sixdeniers, Toschi, Roger, Danbrum, Delignon, de Longueil d'après Desenne, Lafitte, Moreau le Jeune, Prudhon, Vernet et Isabey. Tomes 1 (Essai sur la vie les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre, par L. Aimé-Martin; portrait de l'auteur gravé par Lignon en frontispice, V et 271 pages, 251 pages) et 2: Voyages à l'Ile de France (avec 12 planches hors-texte); Tomes 3 à 7: Etudes de la nature (Bien complet de sa planche dépliante et des 13 planches gravées hors-texte); Tomes 8 à 10: Harmonies de la nature; Tome 11: Voeux d'un solitaire; Tome 12: Mélanges. Est reliée à la fin de notre tome 1 la rare brochure publiée sans nom d'auteur pour défendre la famille Didot: LA VÉRITE EN RÉPONSE AUX CALOMNIES répandues dans un écrit intitulé: Essai sur la vie les ouvrages de Bernardin de Saint-Pierre, par L. Aimé-Martin, Paris, Lelong 1821, 23 pages (avec la mention sur la page de titre : "Prix : 1 franc 25 cent., et 75 centimes seulement pour les souscripteurs aux Oeuvres de Bernardin de Saint-Pierre", le faux-titre porte en plus du titre la mention: "Interprétation nécessaire devant faire suite à cet essai''. Enfin notre tome 1 est enrichi de 3 pages manuscrites de l'époque, et insérées in fine reproduisant le jugement du tribunal de police correctionnelle dans l'affaire de M. Leger Didot contre Aimé Martin, et contre le libraire Méquignon-Marvis, qui condamne Aimé Martin à plusieurs amendes, et qui ordonne que les pages 230 (pour l'épithéte insultante de: misérable) et 231, ainsi que la note au bas de cette page seronts supprimées dans tous les exemplaires encore dans les magasins de Méquignon-Marvis et Cellot (une copie manuscrite similaire insérée au début du tome 2. Notre exemplaire est donc bien indemne des suppressions démandées par ce jugement. Superbe exemplaire ( Photographies sur demande / We can send pictures of this book on simple request )

Parfait Reliure

Phone number : 06 86 01 78 28

Etudes de la Nature, par Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre. Nouvelle édition, revue, corrigée, et conforme à celle publiée par M. Aimé-Martin. On y a joint l'Etude littéraire sur la partie historique du roman de Paul et Virginie, et les Pièces officielles relatives au naufrage du vaisseau le Saint-Géran, par P.L. Lemontey (5 volumes).

Aimé André, Libraire-Editeur, 1825, 5 volumes in-8 de 215x135 mm environ, Tome 1 : 1f.blanc, faux-titre, frontispice, titre, iv-xxiv-494 pages, 1f.(table, 1f.blanc, - Tome 2 : 1f.blanc, faux-titre, titre, 492 pages, 1f.blanc, - Tome 3 : 1f.blanc, faux-titre, titre, 448 pages, 1f.blanc, - Tome 4 : 1f.blanc, faux-titre, titre, xliii-32-334 pages, 1f.(table), 1f.blanc, - Tome 5 : 1f.blanc, faux-titre, titre, lxxviii-507 pages, 1f.blanc, reliures demi veau bleu nuit, titres et tomaisons dorés sur dos lisses, ornés de caissons à motifs dorés, gardes marbrées, tranches finement mouchetées. Contient un portrait-frontispice et 10 planches gravées (dont une carte dépliante "Hémisphère Atlantique"), pour Etudes de la Nature et 2 planches gravées pour Paul et Virginie.Des rousseurs fortes par endroits, traces d'humidité et mouillures claires, des passages soulignés dans les marges au crayon à papier, une partie des planches détachées, cuir insolé sur les dos avec frottements et petites épidermures, frottements sur le cartonnage également, début de fente sur un mors interne (tome 5).

Tome 1. Avis de l'Editeur. Etude I. Immensité de la Nature. Plan de mon ouvrage. Etude II. Bienfaisance de la Nature. Etude III. Objections contre la Providence. Etude IV. Réponses aux objections contre la Providence, tirées des désordres du Globe. Etude V. Réponses aux objections contre la Providence, tirées des désordres du règne végétal. Etude VI. Réponses aux objections contre la Providence, tirées des désordres du règne animal. Etude VII. Réponses aux objections contre la Providence, tirées des maux du genre humain. Etude VIII. Réponses aux objections contre la Providence divine et les espérances d'une autre vie, tirées de la nature incompréhensible de Dieu, et des misères de ce monde. Notes de l'auteur. Tome 2. Etude IX. Objections contre les méthodes de notre raison, et les principes de nos sciences. Etude X. De quelques lois générales de la nature, et premièrement des lois physiques. De la Convenance. De l'ordre. De l'harmonie. Des couleurs. Des formes. Des mouvements. Des consonnances. De la progression. Des contrastes. De la Figure humaine. Des concerts. De quelques autres lois de la nature, peu connues. Etude XI. Application de quelques lois générales de la nature aux plantes. Harmonies élémentaires des plantes. Harmonies élémentaires des plantes avec le soleil, par les fleurs. Harmonies élémentaires des plantes avec l'eau et l'aire, par leurs feuilles et leurs fruits. Harmonies végétales des plantes. Harmonies animales des plantes. Harmonies humaines des plantes. Des harmonies élémentaires des plantes par rapport à l'homme. Harmonies végétales des plantes avec l'homme. Harmonies animales des plantes avec l'homme. Harmonies humaines ou alimentaires des plantes. Notes de l'auteur.Tome III. Etude XII. De quelques lois morales de la nature. Faiblesse de la raison. Du sentiment ; preuve de la Divinité et de l'immortalité de l'ame par le sentiment. Des sensations physiques. Du goût. De l'odorat. De la vue. De l'ouïe. Du toucher. Des sentiments de l'ame, et premièrement des affections de l'esprit. Du sentiment de l'innocence. De la pitié. De l'amoure de la patrie. Du sentiment de l'admiration. Du merveilleux. Plaisir du mystère. Plaisir de l'ignorance. Du sentiment de la mélancolie. Plaisir de la ruine. Plaisir des tombeaux. Ruines de la nature. Plaisir de la solitude. Du sentiment de l'amour. De quelques autres sentiments de la Divinité, et entre autres celui de la vertu. Etude XIII. Application des lois de la nature au maux de la Société. De Paris. De la noblesse. D'un élysée. du clergé. Etude XIV. De l'éducation. Récapitulation. Notes de l'auteur. Explication des Figures.Table du tome 4 : Avis de l'Editeur. Paul et Virginie, Avant-propos, Préambule. Paul et Virginie. - La Chaumière indienne. Avant-propos, Préambule, La Chaumière indienne. - Le Café de Surate. - Voyage en Silésie. - Eloge de mon ami. - Voyages de Codrus. - Le Vieux Paysan Polonais. - Notes de l'avant-propos de la Chaumière. Table du tome 5 : L'Arcadie, Fragment servant de Préambule à l'Arcadie. L'Arcadie, Livre premier. Les Gaules. Fragments de l'Arcadie, Préface de l'Editeur, Fragment du livre second, Fragment du livre troisième. Fragments de l'Amazone, Commencement de Mon Journal, Suite de Mon Journal. Essai sur J.-J. Rousseau. Epitaphe de J.-J. Rousseau par Bernardin de Saint-Pierre. Essai sur J.-J. Rousseau. Parallèle de Voltaire et de J.-J. Rousseau. De la Nature de la Morale. Fragment. Préface de l'Editeur sur les travaux de Bernardin de Saint-Pierre à l'Institut. De la Nature de la Morale. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Le milliardaire

État : Bon état - Année : 1970 - Format : in 8° - Pages : 317+29pp - Editeur : Librairie Jules Tallandier - Lieu d'édition : Paris - Type : Cartonnage toile éditeur - Collection : Le Cercle du Niveau Livre - Commander rapidement : https://www.bons-livres.fr/livre/michel-de-saint-pierre/7716-le-milliardaire?lrb

ˮJe voudrais montrer sur un être humain, et sur ceux qui l'entourent, les stigmates de l'argent - en même temps que j'aimerais faire resortir l'extraordinaire malédiction qui s'abat sur ceux qui détiennent un excès de richesse temporelle. Le ˮmalheur au riches!ˮ n'est pas une vaine formule.ˮ Dans ce roman, Michel de Saint-Pierre poursuit son exploration, et sa critique, de la société et de ses excès. Il 's'attaque, dans cet ouvrage, au monde de l'industrie et de la finance pour constater que si l'argent peut faire le bonheur, trop d'argent conduit irrémédiablement au malheur et à la vraie solitude, celle du coeur. Les personnages sont, comme toujours dans les romans de Michel de Saint-Pierre, bien campés et profondement humains, attachants même quand ils sont odieux. Edition club (Le Cercle du Nouveau Livre), cartonnage toile et numérotée (n°7916) avec en fin de volume un dossier de 29 pages, illustré de photographies, constitué d'un texte de l'auteur sur son roman, d'un entretien avec Daniel Lasagne et d'un texte de Pierre de Boisdeffre sur ˮLes combats de Michel de Saint Pierreˮ.

Phone number : 09 63 58 85 14

Les Rêves d'un homme de bien, qui peuvent être réalisés ;. Ou les vues utiles et praticables de M. l'abbé de Saint-Pierre, Choisies dans ce grand nombre de projets singuliers, dont le bien public étoit le principe.

Paris, veuve Duchesne, 1775. in-12, XIIpp.-502pp.-1f. - portrait. Reliure de l'époque veau fauve, dos à nerfs, caissons filets dorés, glands, palmettes et points dorés, tranches marbrées.

Cette compilation puisée dans l'œuvre immense de l'abbé de Saint-Pierre fut donnée par P.-A. Alletz. Histoire ; économie ; politique ; armée ; commerce ; éducation ; etc. Castel de Saint-Pierre (1658 - 1743) fut un infatigable théoricien de la société. L'on retient surtout ses travaux sur la paix perpétuelle, mais il aborda tous les sujets qui touchent le gouvernement d'une société. Il réfléchit notamment à une "république européenne" avec un tribunal permanent qui arbitrerait les conflits ; sa "taille tarifée" annonce l'impôt sur le revenu ; c'est lui qui créa le mot "bienfézance" ; en privilégiant l'agriculture à l'industrie, il annonce le mouvement physiocrate. "Il ne faudrait pas voir dans tous ses projets... rien qui soit, consciemment ou même inconsciemment, prérévolutionnaire". "Il a fortement contribué à créer la morale humanitaire et simpliste des âmes sensibles que J.-J. Rousseau achèvera de mettre à la mode" (D. Mornet in Dictionnaire des Lettres Françaises XVIII°s.). (Cioranescu 58718 - Einaudi I, 934 - Barbier IV, col. 349 - Quérard II, p. 74). - Éraflures au second plat, le reste de la reliure et l'intérieur du volume sont frais.

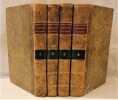

De SAINT-PIERRE (Jacques-Henri-Bernardin) - THOUVENIN (Joseph, reliures signées de).

Reference : 28953

(1826)

Oeuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint Pierre + Correspondance précédée d'un Supplément aux Mémoires de sa vie [comprenant :] Voyage à l'Ile-de-France - Etudes de la Nature - Paul et Virginie - La Chaumière indienne - Le Café de Surate - Voyage en Silésie - Eloge de mon ami - Voyages de Codrus - Le Vieux paysan polonais - L'Arcadie - L'Amazone - De la nature de la morale - Harmonies de la Nature - Voeux d'un solitaire - Essai sur Jean-Jacques Rousseau - Discours sur l'éducation des femmes - Dialogues philosophiques.

Paris, chez P. Dupont, 1826 [puis :] A Paris, chez Ladvocat, 1826 (pour les 3 vol. de Correspondance). 15 vol. au format in-8 (213 x 133 mm) de 1 f. bl., 1 f. n.fol., 1 frontispice gravé n.fol., 238 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 336 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 1 frontispice gravé n.fol., xix - 456 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 454 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 418 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 353 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 419 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., xxxix - 344 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 402 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 413 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 466 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 579 pp., 1 f. n.fol. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., cxlix pp., 1 f. n.fol., 260 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 375 pp. et 1 f. bl. ; 1 f. bl., 2 ff. n.fol., 418 pp. e 1 f. bl. Reliures uniformes de l'époque de demi-veau glacé fauve, dos à nerfs ornés de filets gras dorés et en noir, triple filet maigre doré sur les nerfs, pièces de titre de maroquin ébène, titre doré, tomaison dorée, palette dorée en queue, tranches jaspées. (Thouvenin).

Ensemble complet de ses 12 volumes ; auxquels ont ici été adjoints (en reliures uniformes) 3 volumes formant la Correspondance de Saint-Pierre (le quatrième et dernier volume est absent). Exemplaires sous agréables reliures du temps ; signées [Joseph] Thouvenin en queue du dos du premier volume. ''Joseph Thouvenin started to work as odd boy with Bozérian Jeune in 1802. He was excellently installed workshop un the Passage Dauphine, both a reputation as the leading binder of his epoch [...]''. (in Ramsden). Ensemble recelant 28 jolies planches gravées (dont 1 dépliante). ''Les 28 gravures ont été publiées en quatre livraisons, qui coûtaient chacune aussi cher que lees volumes eux-mêmes''. (in Quérard). ''Saint-Pierre fut nommé par Louis XVI intendant du Jardin royal et du cabinet d'histoire naturelle du Roi, en place de Buffon. Il méditait depuis longtemps le plan de cet ouvrage. Il racontera plus tard lui-même dans Les Voeux d'un solitaire quelles difficultés il eut à surmonter pour trouver un imprimeur qui voulut se charger de l'impression. La chose était d'autan moins facile que cette impression exigeait des avances considérables, dont l'auteur ne pouvait faire qu'une faible partie. ''Bernardin de Saint-Pierre, le créateur de Paul et Virginie, est surtout l’auteur d’une apologétique, les Études de la nature (et les Harmonies de la nature). Ces œuvres, imprégnées du climat intellectuel d’une époque où la métaphysique chrétienne est confrontée à l’intérêt des Cartésiens et des Encyclopédistes pour la physique, sont une affirmation de la parole comme signe d’humanité. '' (Gabriel R. Thibault). Quant au roman Paul et Virginie, il met en scène les deux protagonistes éponymes et ssus de deux familles différentes. Mais pourtant élevés en commun - comme un frère et une sœur - sur fond de splendeur naturelle des paysages tropicaux de lîle Maurice. Brunet V, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, 57 - Quérad VIII, La France littéraire, p. 368 - Vicaire VII, Manuel de l'amateur de livres du XIXème, 86 - Ramsden, French bookbinders, p. 204 - Fléty, Dictionnaire des relieurs français, p. 100. Légères marques d'usage superficielles affectant les reliures. Quelques cahiers parfois oxydés. Présence de rousseurs dans les corps d'ouvrages (davantage prononcées sur quelques feuillets). Du reste, ensemble en belle condition.

Correspondance de J.-H. Bernardin de Saint-Pierre, précédée d'un supplément aux mémoires de sa vie. Par L. Aimé-Martin.

Paris, Ladvocat, 1826, 4 tomes, 13 X 21 cm., reliés, CXLIX-253 . 375 - 418 - 496 pages. Demi-veaux à dos lisse , tranches teintées et jaspées. Peaux épidermées, papier des plats tachés ou usés par endroits. Tome I : débute par trois facsimilés de lettres écrites ou reçues par Bernardin de Saint-Pierre. Mors supérieur fendu sur presque 3 cm en queue. Réfutation, apologie, et correspondance avec M. Hennin. Tome II : accroc en haut du dos. Suite de la correspondance avec M. Hennin. Tome III : fin de la correspondance avec M. Hennin, puis correspondance avec son frère, sa première femme, Monsieur Robin, sa seconde femme, etc. Tome IV : Mémoire sur la vie et les ouvrages de J.-H. Bernardin de Saint-Pierre. Accompagné de lettres du maréchal Munich, de Duval, Taubenheim, Rulhière, d'Alembert, J.-J. Rousseau, baron de Breteuil, Guys, l'abbé Fauchet, de Fontanes, madame la baronne Krudner, Dupont de Nemours, M. Maret, Ducis, Louis, Joseph et Napoléon Bonaparte.

Louis-Aimé Martin épousa la veuve de Bernardin de Saint-Pierre.

[Librairie de Firmin-Didot et Cie] - CORNEILLE, Pierre et Thomas ; FENELON ; BOSSUET ; MADAME DE SEVIGNE ; BOILEAU ; LA FONTAINE, Jean de ; FLORIAN ; BERNARDIN DE SAINT-PIERRE ; CHATEAUBRIAND ; RACINE, Jean

Reference : 64326

(1892)

[ Lot de 10 titres en 12 volumes : ] Théâtre de Pierre et Thomas Corneille (2 Tomes - Complet) ; Fénelon : De l'Education des Filles. Dialogues de Morts et Opuscules divers. Abrégé des Vies des anciens philosophes ; Lettres de Mme de Sévigné ; Oeuvres de Boileau ; Sermons choisis de Bossuet ; Fables et Oeuvres divers de J. La Fontaine ; Fables de Florian ; Oeuvres choisies de Bernardin de Saint-Pierre ; Le Génie du Christianisme (2 Tomes - Complet) ; Théâtre complet de J. Racine

12 vol. in-12 reliure uniforme demi-basane marron, dos à 5 nerfs orné (fleurons), Librairie de Firmin-Didot et Cie, s.d. ou 1892-1985 : Théâtre de Pierre et Thomas Corneille (2 Tomes - Complet) ; Fénelon : De l'Education des Filles. Dialogues de Morts et Opuscules divers. Abrégé des Vies des anciens philosophes ; Lettres de Mme de Sévigné précédés d'une notice sur sa vie et du Traité sur le style épistolaire de Madame de Sévigné, par Suard, 1895 ; Oeuvres de Boileau, avec un choix de notes des meilleurs commentaires par M. Amar ; Sermons choisis de Bossuet, collationnés sur les meilleures éditions par Ferdinand Brunetière ; Fables et Oeuvres divers de J. La Fontaine avec des notes et une nouvelle notice sur sa vie par C.A. Walckenaer, 1893 ; Fables de Florian, suivies des Poèmes de Ruth et de Tobie et autres poèmes de Galatée et d'Estelle, des idées sur nos auteurs comiques, des lettres et du théatre de Mirtil et Chloé, et d'un choix de Fables de Lamotte ; Oeuvres choisies de Bernardin de Saint-Pierre contenant Paul et Virgine, La Chaumière indienne, Le café de Surate, Voyage en Silésie, à l'Ile de France, L'Arcadie, de la nature de la Morale, Voeux d'un Solitaire, 1892 ; Le Génie du Christianisme (2 Tomes - Complet) Suivi de la Défense du Génie du Christianisme et de la Lettre à M. de Fontaines, 1893 ; Théâtre complet de J. Racine, précédé d'une notice par M. Auger

Agréable réunion de 10 titres parmi les plus grands classiques de la littérature française, en 12 volumes en reliure uniforme, parus aux éditions Firmin-Didot (dos lég. frottés, bon état par ailleurs). Prix du lot, non séparable.

Saint-Pierre-sur-Dives en images. Saint-Pierre-sur-Dives : Ville de Saint-Pierre-sur-Dives, 1994.

1 volume in-8° relié pleine toile, vignette illustrée contrecollée au plat supérieur, 154 p., illustrations. Envoi autographe du maire de ST Pierre en page le mot du maire. Très bon état.

Phone number : 06.31.29.75.65

Plaidoyer pour l'amnistie.

L'Esprit Nouveau, 1963. In-8 br. Texte de M. de Saint Pierre. Défense de Jean Bastien-Thiry, connu pour avoir organisé et dirigé l'attentat du Petit-Clamart, le 22 août 1962, dans le but d'assassiner le général de Gaulle, alors président de la République. Il sera fusillé le 11 mars 1963. Texte suivi en annexe de divers documents : discours de Gambetta sur l'amnistie, de lettres du Colonel Remy, et des textes du chanoine Popot, de Bachaga Boualam, Pierre Laprette et André Morice. Dos légèrement bruni. E.O. Envoi autographe de Michel de Saint Pierre.

BERNARDIN DE SAINT-PIERRE Jacques-Henri [Illustré par Tony JOHANNOT. MEISSONIER. Eugène ISABEY. FRANÇAIS. STEINHELL. MARVILLE. Paul HUET. Etc.]

Reference : 20411

(1838)

PAUL ET VIRGINIE. Suivi de La Chaumière Indienne. Suivi de la Flore. Par J.-H. Bernardin de Saint-Pierre. [Édition Curmer, 1838].

paris L. CURMER 1838 -in-4 demi-chagrin un fort volume, reliure demi-chagrin bleu-marine in-quarto (blue binding half shagreen in-quarto), dos 4 nerfs (spine with raised bands), décorations or et à froid (gilt and blind-stamping decorations), entre-nerfs à fleuron or au fer évidé (between the raised bands floweret with hollowed out blocking stamp), titre frappé or (gilt title) avec filet or, filet mate en place des nerfs avec un filet à froid de part et d'autre des nerfs et en tête et en pied, dos légèrement frotté, papier marbré aux plats (cover with marbled paper), toutes tranches lisses, Célèbre édition, la plus réussie de cet ouvrage, orné dillustrations en noir dans le texte + 31 planches gravées sur chine contrecollée (les compositions hors-texte gravées sur Chine sont protégées par des serpentes légendées) dont le portrait de Bernardin de St-Pierre (avec sphère en remarque) en frontispice et une carte en couleurs sur Chine contre-collée de l'Ile de France dressée par A. H. Dufour en 1836 (gravée par Dyonnet), les illustrations dans le texte et hors texte sont de Tony Johannot, Eugène Isabey, Meissonier, Français, Steinhell, Marville, Paul Huet, etc. [environ 450 vignettes gravées sur bois par Lavoignat, Brévière, Porret, etc. et par des artistes anglais réputés comme O. Smith, Hart, etc.], . l'ouvrage comporte de fines et légères rousseurs par endroit, il en est exempt par ailleurs..légère mouillure en marge de la gravure du frontispice, la table qui ne parle que des illustrations dans le texte se trouve en début de l'ouvrage. LVI pages + 458 pages + 10 pages, 1838 PARIS L. CURMER EDITEUR,

notice historique et littéraire sur J.-H. Bernardin de Saint-Pierre par Sainte-Beuve.....L'ouvrage correspond au descriptif du Carteret à la page 532......... Cette édition Curmer a longtemps été considérée comme la plus belle du 19ème siècle "La perle des livres illustrés du XIXème siècle", selon Brivois.........Agréable exemplaire de ce livre phare, l'un des plus belles réalisations de l'illustration romantique. [Cf. Carteret, III, P. 551].........il y a mélange entre premier tirage et ceux rectifiés en cours d'impression. L'exemplaire dont nous disposons présente les particularités suivantes : 1. L'adresse de l'éditeur est 49 rue richelieu (2ème tirage); 2. Le portrait de Bernardin de Saint-Pierre est avec la sphère (1er tirage) ; 3. La notice sur l'auteur par Sainte-Beuve est correctement paginée et comporte porte 9 lignes en p. LII (second tirage); 4. La vignette de la "Bonne femme" est absente de la page 418 (second tirage) ; 5. A la fin de la table des gravures, le portrait d'Orrin Smith en médaillon et accompagné des instruments du graveur.(1er tirage).......BEL EXEMPLAIRE.......en bon état malgré les défauts signalés, bon état

Le Corbusier.; Association Le Corbusier pour la construction de l'église Saint-Pierre de Firminy.

Reference : 22447

(1972)

Eglise St Pierre de Firminy,textes et croquis de Le Corbusier.

1972 [Firminy] : Association Le Corbusier pour la construction de l'église Saint-Pierre de Firminy, [1972] ill. ; 27 cm.Sans lieu ni date, [1972]. In-4 carré, 20 planches libres sous chemises imprimées d’un texte manuscrit en lithographie à rabats de l’éditeur. Textes et croquis de Le Corbusier reproduit en fac- similé .rare bon état

Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

Oeuvres choisies de Bernardin de Saint-Pierre publiées par Aimé-Martin.

Chez Didier, Paris 1838. 2 vol. in-12 reliés (17x11 cm), reliure plein veau glacé vert, dos lisse avec titre, ornements verticaux et dentelle et filets dorés, jolis ornements romantiques à froid sur les plats, filet sur les coupes, tranches jaspées. Charmante édition illustré de sept gravures hors-texte sous serpentes, qui contient Paul et Virginie - La chaumière indienne - Le café de Surate - Préambule de l'Arcadie - L'Arcadie - La mort de Socrate - Fragments divers - le vieux paysan Polonais - Voyage de Codrus - Essais - La pierre d'Abraham. 800 g - CR. Bel exemplaire.

Tous nos ouvrages sont collationnés et complets, sauf mention particulière.

Paul et Virginie ; La chaumière indienne / par J.-H. Bernardin de Saint-Pierre

Paris, L. Curmer 1838 In-4 26,5 x 16 cm. Reliure éditeur demi-chagrin violine, dos à nerfs encadrés de fers dorés, tranches dorées, LVI-458 pp., 29 planches gravées sur bois hors-texte montées sur Chine dont 1 carte coloriée de l’île de France, 7 portraits gravés sur acier et 450 vignettes dans le texte gravés sur bois par Tony Johannot, Français, Isabey, Meissonier, Paul Huet, de Laberge, Marville...., pp. IX-LII : "Notice historique et littéraire sur J.-H. Bernardin de Saint-Pierre" signé Sainte-Beuve, en fin d'ouvrage, pp. 421-458 : "Flore de Paul et Virginie et de la chaumière indienne" ou "Flore de l'Île de France et de l'Inde" par Th. Descourtilz, table des noms des dessinateurs et des graveurs. Dos insolé, intérieur frais avec faibles rousseurs, gouttière régulière. Très bon exemplaire du premier tirage de cette belle édition.

Bon état d’occasion

Paul et Virginie ; La chaumière indienne ; Flore de "Paul et Virginie" et de "la Chaumière indienne" / par Bernardin de Saint-Pierre. précédé d'une notice historique sur Bernardin de Saint-Pierre / par M. C.-A. Sainte-Beuve,... [illustrée par T. Johannot, Français, Meissonnier, etc.]

Paris, Furne et Cie, Libraires-éditeurs, impr. Typographie Ernest Meyer, à Paris 1863 In-4 26 x 15,5 cm. Reliure éditeurdemi-chagrin rouge, dos à nerfs, caissons ornés de cadres dorés, 421 pp., vignettes dans le texte, 7 portraits hors-texte gravés sur acier, 28 compositions hors-texte sur papier teinté et une carte de l’Île-de-France Ile Maurice, table des matières. Bon exemplaire, avec légers frottis.

Très bon état d’occasion

Les fumées de Satan

État : Bon état - Année : 1976 - Format : in 8° - Pages : 285pp - Editeur : La Table Ronde - Lieu d'édition : Paris - Type : Broché - Divers : Envoi de l'auteur. Complet de sa bande annonce. Qqes très (très)rares pointes de rousseur sur les deux pages de garde et celle de faux-titre ainsi que sur les tranches. - Commander rapidement : https://www.bons-livres.fr/livre/michel-de-saint-pierre/8306-les-fumees-de-satan?lrb

Envoi de Michel de Saint Pierre. Ce livre est formé de témoignages impressionnants, souvent pathétiques, sur les errements de l'Eglise de France: abérations pastorales, extravagances liturgiques, désobéissance au Saint Père, fausses catéchèses, hérésies, manquements graves à la morale et aux moeurs. Un tocsin pour réveiller les évêques dont les lourdes responsabilités sont mises en cause. Présentation de André Mignot.Conclusion de Michel de Saint-Pierre. ˮCe Livre Blanc, qui dénonce les démolisseurs de la Foi et les fossoyeurs de la Morale, est un long cri de douleur, et non de révolte, des âmes désorientées, à l'Episcopat français.ˮ Un livre qui fit grand bruit en son temps (1976) et qui reste, pour partie, d'actualité.

Phone number : 09 63 58 85 14

Oeuvres choisies de Jacques-Henri-Bernardin de Saint-Pierre (2 volumes).

Paris, Lefèvre, 1836 17 x 25, 2 volumes, 786 + 651 pp., reliure dis cuir (coiffes légèrement abîmées), bon état (quelques rousseurs, cachets du Collège jésuite Saint Stanislas à Mons)

en frontispice , portrait de Jacques -Henri-Bernardin de Saint-Pierre

Paul et Virginie.

Paris, L. Curmer, 1838 ; fort in-8 ; demi-chagrin rouge, dos à nerfs très décoré et doré, titre doré, toutes tranches dorées, plats de percaline rouge estampée à froid (reliure de l'époque) ; LVI, 458, (14) pp. ; 1 carte coloriée de l'Ile de France par Dufour, 1836, gravée par Dyonnet, imprimée sur Chine et collée ; 7 portraits gravés sur acier tirés sur Chine ; 29 planches hors-texte, gravées sur bois, tirées sur Chine, collées et accompagnées d'une serpente légèrement rose et légendée. Contient aussi : La Chaumière Indienne et la Flore de Paul et Virginie et de La Chaumière Indienne.

PREMIERE EDITION, exemplaire du PREMIER TIRAGE qui réunit presque tous les critères de ce tirage recherché : adresse de Curmer, 25 rue Sainte-Anne ; portrait de l'auteur avec la sphère ; présence d'un des deux portraits "anglais" : celui du "Docteur" ; notice de Sainte-Beuve terminée par neuf lignes de texte ; à la fin de la table des grandes vignettes, le cul-de-lampe représente un portrait en médaillon d'Orvin Smith avec tous les outils du graveur ; etc (Carteret, T.III-532 et s.).Exemplaire de Germain de Saint-Pierre, botaniste, auteur de plusieurs ouvrages sur la flore de Paris et environs de Cosson (1845) avec son ex-libris manuscrit, et qui a corrigé de sa main plusieurs petites erreurs typographiques de la Flore en fin d'ouvrage.Des rousseurs éparses comme très souvent, mais vraiment peu gênantes pour le texte et l'illustration sauf sur trois ou quatre pages où elles sont plus nombreuses et petit accident à une serpente ; l'ensemble est resté bien frais, avec un beau tirage des gravures, ce qui est l'essentiel pour cet ouvrage, un des fleurons des romantiques illustrés et probablement le plus beau réalisé par Curmer. La reliure est en bel état malgré quelques petites taches sombres sur les plats, sans aucune gravité.

Phone number : 06 60 22 21 35

Paul et Virginie, dessins par H. Delacharlerie.

Paris, Alphonse Lemerre, 1868 ; in-folio, cartonnage de percaline rouge, titre doré sur le premier plat et au dos (cartonnage de l'éditeur) ; XXVII pp. (faux-titre, titre, vie de l'auteur, avant-propos), 334 pp. , (1) ff. ; 36 dessins noir et blanc hors-texte et nombreux dessins in-texte, un portrait de l'auteur en frontispice ; texte imprimé dans un encadrement de feuillages stylisés de couleur parme.

Premier tirage. Conforme à Carteret, "Trésor du bibliophile", T. III-549.Quelques petits trous de vers au dos, nombreuses petites rousseurs, une petite mouillure sur les premiers feuillets sans atteinte au texte, petites déchirures sur quelques feuillets recouvertes de papier collant.

Phone number : 06 60 22 21 35

Monsieur de Charette. Chevalier du Roi

État : Bon état - Année : 1977 - Format : in 8° - Pages : 430pp - Editeur : La Table Ronde - Lieu d'édition : Paris - Type : Broché-cousu - Divers : Dos un peu arrondi. Coins des plats de couv légèrement cornés. Intérieur bien propre. - Commander rapidement : https://www.bons-livres.fr/livre/michel-de-saint-pierre/10335-monsieur-de-charette-chevalier-du-roi?lrb

Préface de Maurice de Charette. Michel de Saint-Pierre replace François-Athanase de Charette au coeur du drame épique où il tient tête aux armées de la République menées par Kléber, marceau, Hoche, pendant plus de trois années. A travers l'épopée et les récits de batailles, l'auteur nous montre un héros, chef de guerre, où le panache, la passion et l'amour sont intimement liés. La guerre de Vendée a laissé 350 000 morts, hommes, femmes, enfants, sur une population de 500 000 habitants. Il y a près de deux siècle, au nom de sa foi et de son roi, Charette a inventé la guerre subversive moderne - la guerre du paysans-soldat. Il fut parmi les derniers à tenir le terrain avec honneur et fidélité. Michel de Saint-Pierre nous montre tout cela mais il y ajoute une couleur et une dimension: celles d'une aventure ˮpicaresqueˮ dans l'épopée.

Phone number : 09 63 58 85 14

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Oeuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint Pierre + Correspondance précédée d'un Supplément aux Mémoires de sa vie [comprenant :] Voyage ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BLS/28953_1_thumb.jpg)

![Oeuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint Pierre + Correspondance précédée d'un Supplément aux Mémoires de sa vie [comprenant :] Voyage ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BLS/28953_2_thumb.jpg)

![Oeuvres complètes de Jacques-Henri-Bernardin de Saint Pierre + Correspondance précédée d'un Supplément aux Mémoires de sa vie [comprenant :] Voyage ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BLS/28953_3_thumb.jpg)

![[ Lot de 10 titres en 12 volumes : ] Théâtre de Pierre et Thomas Corneille (2 Tomes - Complet) ; Fénelon : De l'Education des Filles. Dialogues de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/64326_thumb.jpg)

![[ Lot de 10 titres en 12 volumes : ] Théâtre de Pierre et Thomas Corneille (2 Tomes - Complet) ; Fénelon : De l'Education des Filles. Dialogues de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/64326_2_thumb.jpg)

![[ Lot de 10 titres en 12 volumes : ] Théâtre de Pierre et Thomas Corneille (2 Tomes - Complet) ; Fénelon : De l'Education des Filles. Dialogues de ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CDL/64326_3_thumb.jpg)