9319 books for « denis e »Edit

-

Type

Artists book (1)

Book (9267)

Engraving (6)

Magazine (10)

Manuscript (1)

Maps (18)

Music sheets (17)

New book (2)

Old papers (9)

Postcards (1)

Posters (1)

-

Latest

Last 24h (6)

Last 3 days (9)

Last month (328)

Last week (14)

-

Language

Dutch (3)

English (5)

French (9253)

Greek (2)

Italian (1)

Latin (4)

Portuguese (1)

Romanian (1)

Russian (63)

-

Century

16th (10)

17th (40)

18th (187)

19th (290)

20th (3988)

21st (1417)

-

Countries

Belgium (489)

Brazil (2)

Canada (138)

China (8)

Côte d'Ivoire (7)

Denmark (19)

France (7875)

Germany (10)

Greece (6)

Italy (7)

Netherlands (1)

Switzerland (704)

United Kingdom (4)

United States of America (63)

-

Syndicate

ALAC (113)

CLAM (27)

CLAQ (35)

CNE (5)

ILAB (4244)

NVVA (83)

SLACES (83)

SLAM (3926)

SNCAO (27)

Topics

- Alsace (43)

- Animals (24)

- Aquitaine (26)

- Archaeology (56)

- Architecture (96)

- Autographs (64)

- Belgium (38)

- Biography (99)

- Bredin (159)

- Brittany (34)

- Burgundy (48)

- Catholicism (26)

- Children’s books (59)

- Christianity (64)

- Christmas (31)

- Churches (27)

- Cinema (44)

- Comic strip (167)

- Cooking (28)

- D'alembert (66)

- Dedication (57)

- Denis léon (91)

- Denis maurice (31)

- Detective novels (30)

- Dictionaries (71)

- Diderot denis (233)

- Diderot et d'alembert (692)

- Drawings (29)

- Early printed books (29)

- Economics (94)

- Education (58)

- Education - morals (38)

- Encyclopaedia (67)

- Essays (24)

- Ethic (25)

- Europe (23)

- Fine arts (85)

- First edition (119)

- French literature (25)

- Genealogy (39)

- Geography (85)

- Guide books (43)

- Helvética (78)

- Hermeticism (25)

- History (482)

- Huisman denis (113)

- Illustrated books (25)

- Industrial arts & crafts - fine arts (57)

- Lalanne denis (39)

- Law (115)

- Literature (800)

- Lorrain (25)

- Magazine (61)

- Manuscripts (27)

- Maps (22)

- Mathematics (68)

- Medicine (67)

- Middle ages (30)

- Miller (34)

- Music (34)

- Navy (45)

- Newspaper (25)

- Newspapers press (90)

- Painters (40)

- Painting (34)

- Paris (78)

- Philosophy (233)

- Photography (63)

- Poetry (97)

- Policy (137)

- Professions guilds (39)

- Psychoanalysis (29)

- Psychology (119)

- Quebec (31)

- Regionalism (80)

- Religions (166)

- Review (100)

- Reviews (58)

- Rock (134)

- Rouart denis (24)

- Saint evremond (23)

- Saurat denis (44)

- Sciences (84)

- Scores (23)

- Sculpture (23)

- Social sciences (26)

- Sociology (43)

- Sports (23)

- Switzerland (105)

- Symbolism (39)

- Tea (29)

- Theatre (113)

- Theology (88)

- Travel (31)

- Various (82)

- Vergez andre (41)

- War (67)

- Xviii th century (24)

Description historique et topographique : de la Route de Paris à Lyon, depuis la Maison Blanche jusqu'à cette ville, suivi de Description de la Ville de Lyon.

Sans nom d'éditeur, 1780. Brochure cousue au format 21,5 x 13,5 cm, 93 pages.- Paginé de la p. 407 à 500, grand plan dépliant de Lyon par L. Denis.- Le géographe L. Denis entreprit en 1776 son oeuvre : "Le conducteur français, contenant les routes desservies par les Nouvelles messageries, Diligences & autres voitures publiques, avec un détail historique & topographique des endroits par ou elles passent". Ce fut le résultat de 20 années de voyages et de travail, entreprise qui s'acheva en 1785.- 90g.L. - La brochure concerne Lyon et la Route de Paris vers Lyon.-Brochure cousue sans couverture, bon état, peu courant.

Les Révolutions Scéniques du XXe Siècle. (Lithographies de Joan MIRO)

Société Internationale d'Art XXe Siècle, 1975. In-4 relié sous jaquette illustrée (35 x 26 cm), 388 pages, 666 illustrations dont 97 en couleurs et deux lithographies originales hors-texte de Joan Miro. - Anthologie de l'art scénique depuis 1870-1880 : théâtre dramatique et lyrique, ballet, théâtre de rue, happening, Mise en scene, décors. Texte de Denis Bablet. "Si le théâtre est le miroir du monde, cet ouvrage veut être le miroir d'un théâtre en pleine transformation qui témoigne de l'évolution du regard de l'homme à l'heure des bouleversements politiques, sociaux et esthétiques. Le premier ouvrage qui saisisse l'évolution scénique de la fin du réalisme illusionniste à aujourd'hui dans un esprit résolument international." Très bon état.

Collectif, sous la direction de Jean Jacquot et Denis Bablet

Reference : 32806

(1970)

Les voies de la création théâtrale, tome 1 : J. Grotowski, E. Barba, Living Theatre, Open Theatre, V. Garcia et Arrabal - Tome 2 : Brecht, Frisch, Weiss, Césaire, Melo Neto. (2 tomes)

Paris, Éditions du Centre National de la Recherche Scientifique, 1970. 2 vol. in-4 cartonnage illustré de l'éditeur, 347 + 349 pages, nombreuses photographies et dessins de travail. TOME 1 : Textes réunis et présentés par Jean Jacquot à propos de : Grotowski, Barba, The living theater, The Open Théater, Arrabal, textes : Le Prince Constant Kaspariana The Brig Frankenstein Antigone Paradise Now. The serpent. Le cimetière des Voitures.- TOME 2 : textes réunis et présentés par Denis Bablet : Brecht, Frisch, Weiss, Césaire, Melo Neto. Textes : Mère courage, La résistible ascension d'Arturo Ui, Andorra, L'instruction, La tragédie du roi Christophe, Une saison au Congo, Mort et vie Séverine.- Très bon état.

IL Requiem.

Vivre tout simplement, 2012. In-12 broché, 150 pages. / Récit sur une passion, par des amoureux d'une ile /// Comme neuf.

SARKISIAN, Peter, CAMERON, Dan, DAVILA, Thierry, GRACHOS, Louis, JARRETT, Denis

Reference : 30045

(1998)

PETER SARKISIAN. - Musée Picasso Antibes.

Musée Picasso, Antibes 2000. Exposition du 18 janvier au 19 mars 2000. In-4 broché (28 x 22 cm), couverture bleu-turquoise à fenêtre, 63 pages, illustrations en noir et en couleurs.- 420g.- Etat neuf.

Les Enfants Malades Dans Les Hôpitaux . L'exemple De Lyon 1800 - 2000

Louis Pariente, Paris, 2000. Reliure décorative. In-4 relié (30,5 x 23,3 cm), cartonnage imprimé, contre-plats illustrés en blanc et argenté - auteur, titre et éditeur dorés - signet conservé + lettre de l'éditeur, 318 pages. 1° édition. Une étude qui débute avant le XVI° siècle avec la création de l'Hôtel-Dieu , l'Aumône Générale et la Charité de Lyon , le rectorat puis l'adoption . Les asiles . Puis de l'hospice à l'hôpital vers l'évolution de la pédiatrie . De la chirurgie pédiatrique après la guerre de 1914 - 1918 à l'évolution de la pédopsychiatrie etc., Illustré de photographies d'archives en noir et blanc . Bibliographie .- Ouvrage réalisé à L'initiative Du comité National de l'Enfance.- 1740g.C. - Parfait état

Les conquérants du XV de France. (dédicacé)

La Table Ronde, 1969. In-8 cartonné, jaquette (20,5 x 14,5 cm), 459 pages.640g.C. - Envoi autographe signé de l'auteur (dédicace). Légères rousseurs sur tranches, bon état général.

Rome souterraine.

Arthème Fayard, 1965. In-8 broché (19,5 x 14,5 cm), 294 pages, illustré de planches hors-texte.-390g.L. - Bon état.

Les évêques et la cathédrale de Lescar Des origines à la réforme

Editions Marrimpouey Jeune - Pau, 1972. In-8 broché (24,5 x 16 cm), 191 pages et XV planches en fin de volume.-340g.L. - Très bon état.

GALERIE HISTORIQUE DE LA COMÉDIE-FRANCAISE pour servir de complément à la Troupe de Talma depuis le commencement du siècle jusqu'à l'année 1853.

Lyon Scheuring 1876. In-8 broché, VIII-310 pp., 25 très jolis portraits de comédiens de la Comédie Française, gravés à l'eau-forte par M. Fugère (Mme georges, Anne demerson, Desmousseaux, Madame Tousez, Armantine devin, Joseph David, Lerebours dit Victor etc.).-540g.C. - Couverture un peu froissée, intérieur très frais, non rogné. Bon exemplaire.

Le diable de grivot.

M producteur (1973). In-8 cartonné 19 x 19 cm, richement illustré de photographies hors-texte, 450 g. -L. Très bon état.

BUISSON - DENIS - LARROUMET - MEUNIER (Sous la direction de Messieurs).

Reference : 16009

Le costume , La Mode.

Paris, Société française d'Editions d'Art, L. - Henry May, Encyclopédie populaire illustrée, 1899, in-8 de 160 pages, reliure pleine toile, titre et filets dorés sur pièce, 1ère de couverture de l'édition brochée conservée et intégrée dans le corps de l'ouvrage, nombreuses illustrations. Corps frais, reliure solide et en bon état. Bel exemplaire.

L'AFRIQUE CENTRALE ET ORIENTALE.

Presses Universitaires de France, Collection magellan 1971. In-12 cartonné, cartonnage imprimé en couleurs, 294 pages. Bel exemplaire.

PARIS. «VUE DU PAVILLON DE BAGATELLE, du côté de l'entrée, Construit en 64 jours sur les dessins d'Alexandre Belanger, premier Architecte de Mgr Comte d'Artois»: [estampe] par L. Bellanger Pinxit. Dirigé par Née François Denis. Série Ile de France N°82, [Paris], [entre 1781 et 1796]Née François Denis Editeur,

Paris Née François Denis [entre 1781 et 1796] Une Gravure originale , technique : Eau-forte, en noir sur papier vergé crème, format de la gravure : 35 cm de haut par 52,5 cm de large, PARIS. «VUE DU PAVILLON DE BAGATELLE, du côté de l'entrée, Construit en 64 jours sur les dessins d'Alexandre Belanger, premier Architecte de Mgr Comte d'Artois»: [estampe] par L. Bellanger Pinxit. Dirigé par Née François Denis. Série Ile de France N°82, [Paris], [entre 1781 et 1796] Née François Denis Editeur,

LE PAVILLON DE BAGATELLE, est né dun simple défi lancé par la reine Marie-Antoinette à son beau-frère, le comte dArtois. Une histoire digne dun conte ! ...... Nous sommes en 1777. Le comte dArtois, frère cadet du roi Louis XVI, vient dacheter un domaine en piteux état, situé dans le bois de Boulogne. Curieuse de voir ce quil compte en faire, Marie-Antoinette, espiègle et moqueuse, lui lance un défi audacieux : Faire bâtir un château en moins de trois mois, lair de dire : "Impossible ! Tu ne pourras jamais relever un tel défi, mon cher beau-frère !". Mais le comte dArtois, piqué dans son orgueil et connu pour son goût du faste, relève immédiatement le gant. Défi relevé ! .... Tic, tac Les jours défilent, et les ouvriers saffairent jour et nuit sous la direction de larchitecte François-Joseph Bélanger. On creuse, on sculpte, on élève les murs à une vitesse folle. En seulement 64 jours, un petit chef-duvre voit le jour : la "Folie" de Bagatelle ..... ESTAMPE SUPERBE ........... TRÉS RARE ....... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

Fessard, Claude (l'Aîné) (Paris, en 1740 - Paris, vers 1803), graveur, Moreau, Louis (avant 1764 - en 1791), dessinateur, Née, François Denis (Paris, en 1732 - Paris, 1818), editeur

Reference : 27519

PARIS. «VUE D'UN DES ASPECTS INTERIEURS DU JARDIN DE BAGATELLE, représentant le Pont de la Cascade de l'Hermitage, planté d'après les dessins d'Alexandre Belanger premier Architecte de Mgr Comte d'Artois»: [estampe] par L. MOREAU Pinxit. Dirigé par Née François Denis. Série Ile de France N°85, [Paris], [entre 1781 et 1796] Née François Denis Editeur,

Paris Née François Denis [entre 1781 et 1796] Une Gravure originale , technique : Eau-forte, en noir sur papier vergé crème, format de la gravure : 35 cm de haut par 52,5 cm de large, PARIS. «VUE D'UN DES ASPECTS INTERIEURS DU JARDIN DE BAGATELLE, représentant le Pont de la Cascade de l'Hermitage, planté d'après les dessins d'Alexandre Belanger premier Architecte de Mgr Comte d'Artois»: [estampe] par L. MOREAU Pinxit. Dirigé par Née François Denis. Série Ile de France N°85, [Paris], [entre 1781 et 1796] Née François Denis Editeur,

Vue des jardins de Bagatelle, dessinés pour le comte d'Artois, futur Charles X. Quelques promeneurs flânent sur les pelouses et dans les allées bordées d'arbres. LE PAVILLON DE BAGATELLE, est né dun simple défi lancé par la reine Marie-Antoinette à son beau-frère, le comte dArtois. Une histoire digne dun conte ! ...... Nous sommes en 1777. Le comte dArtois, frère cadet du roi Louis XVI, vient dacheter un domaine en piteux état, situé dans le bois de Boulogne. Curieuse de voir ce quil compte en faire, Marie-Antoinette, espiègle et moqueuse, lui lance un défi audacieux : Faire bâtir un château en moins de trois mois, lair de dire : "Impossible ! Tu ne pourras jamais relever un tel défi, mon cher beau-frère !". Mais le comte dArtois, piqué dans son orgueil et connu pour son goût du faste, relève immédiatement le gant. Défi relevé ! .... Tic, tac Les jours défilent, et les ouvriers saffairent jour et nuit sous la direction de larchitecte François-Joseph Bélanger. On creuse, on sculpte, on élève les murs à une vitesse folle. En seulement 64 jours, un petit chef-duvre voit le jour : la "Folie" de Bagatelle ..... ESTAMPE SUPERBE ........... TRÉS RARE ....... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

PARIS. «VUE DE LA GRANDE COLONNADE DU LOUVRE": [estampe] par MEUNIER Pinxit. - gravé par Née François Denis. Département de Paris N°82, [entre 1781 et 1796] [Paris], Née François Denis Editeur,

Paris Née François Denis 1784 Une Gravure originale , technique : Eau-forte, en noir sur papier vergé crème, format de la gravure : 35 cm de haut par 52,5 cm de large, PARIS. «VUE DE LA GRANDE COLONNADE DU LOUVRE": [estampe] par MEUNIER Pinxit. - gravé par Née François Denis. Département de Paris N°82, [entre 1781 et 1796] [Paris], Née François Denis Editeur,

ESTAMPE SUPERBE ........... TRÉS RARE ....... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

MAURICE DENIS AU VESINET

Saint-Germain en Laye Bibliothèque de " l'Occident " 1903 In-4 Broché, couverture illustrée Edition originale

Plaquette relative à la décoration par Maurice Denis des chapelles de l'église Sainte Marguerite au Vésinet. Préface d'Adrien Mithouard, et texte d'Auguste Desfossés. Frontispice et hors-texte gravé sur bois par Tony et Jacques Beltand d'après les fresques de Maurice Denis, qui a également dessiné les vignettes et encadrements de l'ouvrage. Tirage à 200 exemplaires numérotés, celui-ci un des 190 sur Hollande teinté. Maurice Denis avait déjà décoré au Vésinet la chapelle du collège de Sainte-Croix en 1899, avant d'orner l'année suivante les deux chapelles de l'église paroissiale Sainte Marguerite. Très croyant, l'artiste exécutera par la suite les décorations de Saint-Paul de Genève en 1916 et de Saint-Louis de Vincennes en1923. Bon exemplaire 0

SAGESSE. Illustrations de Maurice Denis (A. Vollard 1911). Rarissime exemplaire avec suite couleurs complète.

Paris, Ambroise Vollard 1911. Un volume in-4 (28,4 x 22,7 cm), en feuilles, sous couverture imprimée rempliée, chemise cartonnée, chemise muette pour la suite. Édition ornée de 72 GRAVURES SUR BOIS EN NOIR ET EN COULEURS, dont de nombreux ornements. Exemplaire de collaborateur non numéroté sur Hollande, enrichi d'une rarissime SUITE COMPLÈTE DES BOIS EN COULEURS sans la lettre. Note bibliographique : C’est en 1889, du vivant du poète, que Maurice Denis entreprit d’illustrer ces poèmes. Encore tout jeune, il eut l’occasion de montrer ses dessins à Verlaine qui ne se résolut pas à les publier. Maurice Denis les reprit en 1910, les coloria et les confia à Jacques Beltrand qui les grava sur bois. L’ouvrage sera enfin imprimé le 30 août de cette même année. Le titre porte la date de 1911. - Tirage limité à 250 ex., celui-ci un des 210 sur papier de Hollande enrichi de la suite complète en couleurs réservée aux seuls quarante exemplaires sur Japon.

L'ouvrage ainsi que la suite sont en excellent état de conservation. (Bibliographie : J. Guignard, Les Livres illustrés de Maurice Denis, Le Portique, n° 4, 1946, pp. 49-71. - Carteret, Illustrés, IV, 395. - Bouillon, Maurice Denis, p. 21-23. - Monod, Illustrés, 11143).

Collectif: Jessica Abel, Filipe Abranches, Peggy Adam, Max Andersson, François Ayroles, David B., Baladi, Edmond Baudoin, Frédérique Bertrand, Christophe Blain, Matthieu Blanchin, Blanquet, Blexbolex, Frédéric Boilet, Pakito Bolino, Conrad Botes, Denis Bourdaud, Jean Bourguignon, Émile Bravo, Matt Broersma, Manu Brughera, Captain Cavern, Florence Cestac, Laurent Cilluffo, Cizo, Colonel Moutarde, Philippe Coudray, Ludovic Debeurme, Guy Delisle, Jean-Claude Denis, Denis Déprez, Joe Dog, Julie Doucet, Olivier Douzou, Jean-Pierre Duffour, Jean-Yves Duhoo, Sophie Dutertre, Vincent Fortemps, Renée French, Anne Gallet, Sergio García, Alain Garrigue, Jochen Gerner, Dominique Goblet, Golo, Emmanuel Guibert, Matti Hagelberg, Tom Hart, Hendrik Hegray, Dylan Horrocks, Ibn al Rabin, Benoît Jacques, Joko, Olivier Josso Hamel, Denis Jourdin, Killoffer, Mattt Konture, Étienne Lécroart, Matthias Lehmann, Lolmède, Jean-Christophe Long, Gunnar Lundkvist, Nicolas Mahler, Martin Tom Dieck, Marc-Antoine Mathieu, Massimo Mattioli, Max, Jc Menu, Harry Morgan, Morvandiau, Muzo, Morgan Navarro, Noyau, Thomas Ott, PYON, José Parrondo, Frederik Peeters, Placid, Pascal Rabaté, Nadia Raviscioni, Jake Raynal, Rémi, Axel Renaux, Helge Reumann, Rocco, Stéphane Rosse, Mathieu Sapin, Tobias Schalken, Charlie Schlingo, Joann Sfar, Lars Sjunnesson, Anna Sommer, Stanislas, Michaël Sterckeman, Florence Sterpin, Caroline Sury, Tanitoc, Hervé Tanquerelle, Tom Tirabosco, Tofépi, Touïs, Lewis Trondheim, Troubs, Katja Tukiainen, Anne Van Der Linden, Thierry Van Hasselt, David Vandermeulen, Vincent Vanoli, Chris Ware, Willem, Winshluss, Nicolas Witko, Fabio Zimbres, Aleksandar Zograf, Zou:

Reference : 23377

(1999)

L'Association - Comix 2000.

L'Association, 1999. Fort, très fort volume grand in-8, cartonnage titré. Légère tache au premier plat, pour le reste en belle condition. Epuisé depuis belle lurette.

Comix 2000 est un album de bandes dessinées muettes de 2000 pages, dessiné par 324 auteurs de 29 pays différents à l’occasion du passage à l’an 2000.

[Notes sur l'ouvrage de] Mr. de Norvins..

S.l. [Sens], s.d. (vers 1848) in-folio, [16] ff. n. ch., couverts sur deux colonnes d'une écriture très fine, parfaitement formée, mais difficilement lisible en raison de la taille des lettres (environ 40 lignes par page), en feuilles.

Très précieux document, contenant les annotations de Louis-Étienne Saint-Denis sur l'édition de 1833 de l'Histoire de Napoléon de Norvins, la première histoire générale de l'Empereur que le Mameluck Ali ait lue en intégralité, mais, d'après Jourquin, pas à la date de sa première publication, ce que confirme l'examen interne du manuscrit (cf. infra). Fixé à Sens à partir du printemps de 1826 avec sa femme et ses filles, l'ancien piqueur y menait une existence modeste et retirée, tout en continuant à entretenir des relations avec les anciens de Sainte-Hélène (Bertrand, Marchand, Pierron, etc.), et à compléter son information jusque là partielle sur Napoléon : c'est dans ce contexte particulier qu'il faut situer ces cahiers de notes : les 11 premiers, des plus cursifs, sont d'ailleurs rédigés à la diable, la première page occupant le verso du brouillon d'une pétition au ministre de la guerre en faveur d'un dénommé Pierre Genty, datée de janvier 1848 ; ce sont les ff. 12-16 qui bénéficient d'une mise au propre soignée, sans ratures, mais curieusement ils ne concernent que les volumes III & IV de Norvins (III à partir de 12r et IV à partir de 13v). Dans les deux cas, Saint-Denis suit l'ordre de la pagination, ce qui facilité une lecture croisée.À la différence des notes de Saint-Denis sur Montholon, ou Hudson Lowe, où il est en mesure de corriger les assertions du texte, ayant été un témoin direct et attentif des faits, nous avons affaire ici à un relevé des principaux événements et étapes de la vie de l'Empereur, à partir de novembre 1807 jusqu'à la campagne de Russie, puis de la campagne de France à l'exil. La notation redevient critique, voire méticuleuse, à partir des événements dont Saint-Denis fut le témoin, et spécialement la période de Sainte-Hélène évidemment (f. 13).Le jugement général et synthétique sur l'ouvrage qui se trouve au f. 15v et termine le manuscrit nous apparaît comme des plus intéressants et mérite d'être reproduit en intégralité, tant il résume avec bonheur et l'expérience de Saint-Denis et sa propre manière de narrer : "Il est regrettable que Mr de Norvins ne se soit pas attaché à consulter plusieurs personnes qui, par leur position auprès de l'Empereur, étaient à même de lui faire connaître certaines particularités et qui l'eussent aidé à rectifier plusieurs passages de son ouvrage et à le compléter, par exemple MM. Méneval, Fain, le général, Bertrand, le duc de Vicence, le général Gourgaud, Marchand, Habert, le duc de Bassano et beaucoup d'autres qui ont approché l'Empereur ou qui ont été dans son intimité. Si dans ce que j'ai connu, j'ai remarqué des erreurs, naturellement il doit y en avoir un grand nombre dans ce que je n'ai pas connu. Les différents détails qu'il a pris dans Antommarchi, il les a adoptés sans trop les examiner, aussi a t-il été induit en erreur sur beaucoup de faits. Dans l'ouvrage, j'ai trouvé un enthousiasme peut-être un peu outré, et même de l'exagération, c'est ce qui a éloigné M. de Norvins de la vérité : son héros n'y est pas assez homme. Le livre de M. de Norvins est fait pour intéresser le lecteur et lui plaire, mais il serait plus à mon souhait s'il était purgé de ses erreurs, de l'exagération qui domine dans beaucoup d'endroits, et qu'il fût [sic] augmenté de ces petits détails et de vie intérieure et intime. Quand on a vécu longtemps auprès d'un homme tel que l'Empereur, on est infiniment plus difficile qu'un autre, on veut le voir tel qu'on l'a connu, à l'intérieur et à l'extérieur".Cf. Jourquin (Jacques) : "Les Manuscrits du Mameluck Ali" in : Journal inédit du retour des cendres (Paris, 2003). Notre ensemble est signalé pp. 37-38 (consulter spécialement la note 64). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.

Phone number : 06 46 54 64 48

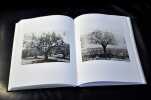

Photographies 1955 2012

2015 Le bec en l'air Editions , 2015 , textes de PJ Amar, D. Brousse, F. Cheval, A.Paire, 255 pages , 25 x 31,5 cm , couverture toilée marron , parfait état ;

Denis Brihat a coutume de dire que la photographie a été son université : « C’est en photographiant que je suis devenu photographe ». Son parcours l’entraîne d’abord de la photographie industrielle au reportage et à l’illustration. Cette première partie de son œuvre est couronnée par le prix Niépce obtenu en 1957 après un voyage d’un an en Inde qui va marquer sa vie. L’année suivante, lassé par la vie parisienne, il décide de s’installer à Bonnieux, en Provence, sur le plateau des Claparèdes. Dans des conditions matérielles spartiates, c’est là qu’il crée ses premiers tableaux photographiques en noir et blanc, destinés au mur.La nature va s’épanouir dans tout son univers de création : paysages, micro-paysages in situ (pissenlits, herbes folles, chardons) ou bien objets de nature photographiés dans l’atelier (fleurs, fruits, légumes). Les coquelicots, les tulipes noires, les oignons ou les kiwis occuperont Denis Brihat pendant de longues années.En noir et blanc ou colorées par des procédés de virages qu’il affine au fil des ans, ses images pleines de poésie ne doivent pas être considérées comme des illustrations ou des planches naturalistes, mais comme de véritables œuvres d’art qui s’offrent à la contemplation. Denis Brihat révèle un monde invisible, un microcosme mystérieux aux trésors esthétiques infinis.La carrière de Denis Brihat est aujourd’hui internationale. Ses photographies ont été exposées à travers le monde, du MoMA ( New York) au Victoria & Albert Museum (Londres), du Musée de l’Élysée (Lausanne) au Palais de Tokyo (Paris). Elles figurent dans les plus grandes collections publiques et privées.Cette monographie – première du genre pour cet artiste – retrace le parcours d’une œuvre singulière qui s’inscrit dans l’histoire de la photographie contemporaine.

Lettre autographe signée adressée au comte Harry Kessler.

1904 1 page un quart in-12, Naples, 17 mars 1904 (minime déchirure à la pliure du feuillet). A propos de la vente de panneaux de sa célèbre série de la chambre à coucher. "Je reçois avec joie l'heureuse nouvelle par vous et par Théo [van Rysselberghe]. Je suis enchanté que vous en deveniez possesseur, ainsi que des panneaux de la chambre à coucher. Rien ne peut m'être plus agréable que la persévérante sympathie que vous témoignez à mon effort d'art." Il propose un transfert bancaire au Crédit Lyonnais et annonce son retour prochain vers la fin du mois, précisant : "Naples ne m'emballe pas"... À la suite de la commande par Siegfried Bing, pour l'ouverture de sa galerie de l’Art Nouveau, d’un décor pour une chambre de jeune fille sur le thème des Lieder de Schumann, L’Amour et la vie d’une femme (1895), Denis conçoit une frise analogue pour sa propre chambre à coucher, série de panneaux décoratifs commencée en 1896 et qu’il complétera au gré de ses déménagements. On joint le faire-part de naissance de Madeleine, fille de Maurice Denis, lithographie originale du peintre dans les teintes pastels représentant Marthe et leurs trois filles penchées sur le berceau du bébé (1 page obl, format carte postale, mai 1906, petits manques de papier aux coins droits, voir Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé et lithographié de Maurice Denis / Pierre Cailler, 1968, n° 129). Rappelons que Madeleine Denis, épouse de Jean Follain, deviendra peintre sous le nom de Madeleine Dinès (1906-1996).

[Trésors d'églises - France - Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)] Montesquiou-Fezensac, Blaise de ; Gaborit-Chopin, Danielle

Reference : 107012

(1977)

Le Trésor de Saint-Denis [Vol. II & III]

Paris, A. et J. Picard 1977 Vol. II & III. In-4 28 x 22,5 cm. Brochés, XVI-597- XI-169 pp.-[2]-114 planches, notes en bas de page, index, bibliographie, table des notices et des planches. Exemplaires en bon état, pages non coupées.

2, Documents divers / [textes et documents réunis par] Blaise de Montesquiou-Fezensac, Danielle Gaborit-Chopin - 3, Planches et notices / [textes et documents réunis par] Blaise de Montesquiou-Fezensac, Danielle Gaborit-Chopin. Bon état d’occasion

L'imitation de Jésus-Christ. Traduction anonyme du XVIIe siècle honorée d'un bref de Notre Saint-Père le pape Pie IX. Bois dessinés par Maurice Denis.

Paris Ambroise Vollard 1903 1 vol. relié in-4, demi-maroquin à gros grain tabac à coins, dos à nerfs, plats de papier marbré marron, tête dorée, non rogné (Flammarion), XIII + 456 pp. Premier tirage de cet important livre illustré d'inspiration mystique, le quatrième publié par Ambroise Vollard, comprenant 216 bois dessinés par Maurice Denis et gravés sous sa direction et celle de Tony Beltrand. Tirage limité à 400 exemplaires, celui-ci un des 280 numérotés sur vélin à la forme. Relié in fine, le bulletin de souscription (4 f.). Reliure de l'époque frottée avec petits manques aux coiffes et mors fatigués, sans les couvertures. Intérieur frais.

Write to the booksellers

Write to the booksellers