ROBIN Gil:

Hôpital.

Paris, Aux éditions du Sagittaire, 1924. In-16 broché de 92-[4] pages, couverture imprimée à rabats.

Reference : 4923

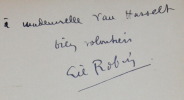

Edition originale tirée à 500 exemplaires, celui-ci un des 475 numérotés sur papier de Rives (427). Avec un envoi autographe signé de l'auteur.

Bookseller's contact details

ILLIBRAIRIE | Bombadil SA

Monsieur Alexandre Illi

20 Grand'Rue

1204 Genève

Switzerland

+4122 310 20 50

Payment mode

Sale conditions

Conformes aux usages de la librairie ancienne et moderne, tous les ouvrages sont complets et en bon état, sauf mention contraire. Les prix indiqués sont nets, les frais d’expédition sont à la charge du destinataire et seront précisés au moment de la commande. Les commandes peuvent être transmises par téléphone, par correspondance et par courriel. Vous pouvez venir chercher vos livres à la librairie, après vous être assurés de leur disponibilité.

5 book(s) with the same title

[LORRAIN] - JEANDEL, PRÊTRE ET RECEVEUR DE L'HÔPITAL SAINT-JULIEN (D.)

Reference : G1118

(1783)

Admission d'orphelins et d'orphelines à l'hôpital St-Julien de Nancy.

Nancy, s.e., 1783 ; in-12, 4 pp., double-feuille. Sous le couvert de Sa Majesté, le Roi de Pologne, texte régissant le tirage au sort (?) de 80 orphelins nés dans les États de Lorraine et du Barrois, sur des critères pas très charitables. Bon état.

Sauver L'âme Nourrir Le Corps. De l'Hôpital Général à l'Hospice Général de Genève, 1535-1985.

Hospice Général et Bernard Lescaze 17,5 x 24,5 Jaquette en très bon état Couverture rigide Genève 1985 Jaquette et reliure pleine toile éditeur, titre doré, XVI-429 p., 3 illustrations en couleurs et noir&blanc, index, annexes, préface de Jean Imbert. Ouvrage de référence relatant 450 ans de vie et d'actions sociales à Genève, basé sur des recherches d'archives retraçant l'histoire d'une institution qui se mêle étroitement à l'histoire de la Ville de Calvin. Sous la direction de Bernard Lescaze avec la contribution de : Danièle Anex-Cabanais, Des hôpitaux médiévaux à l'Hôpital général de Genève; Micheline Courvoisier, l'Hôpital général et ses assistés. L'Hôpital , ses responsables et ses pensionnaires; Bernard Lescaze, Pouvoirs publics, charités privées. L'Hôpital général dans la Cité au XVIe siècle; Anne-Marie Barras-Dorsaz, Un mode de réporession genevois aux XVIIe et XVIIIe siècles: La maison de Discipline; Liliane Mottu-Weber, Rouets, navettes et dévidoirs à l'Hôpital général de Genève, XVIe-XVIIIe siècle; Anne-Marie Piuz, Poule au pot et pot-au-feu à l'Hôpital général de Genève [1675-1700]; Gabriella Cahier-Buccelli, l'Hôpital général de Genève à une époque charnière [1676-1712]; Livio Fornara & Barbara Roth-Lochner, Un bâtiment neuf pour des ambitions nouvelles. La construction de l'Hôpital général de Genève de 1707 à 1712; Daniel Aquillon, Hélène Chambras, Marie Passant, Georges Parvis...ou le don et l'abandon d'enfants à l'Hôpital au XVIIIe siècle; Laurence Wiedmer, Les moulins de l'Hôpital général de Genève au XVIIIe siècle; Dominique Zumkeller, Les domaines ruraux de l'Hôpital général de Genève au XVIIIe siècle; walter Zurbuchen, L'Hôpital général de Genève au temps de la Révolution et de l'Empire ou l'ère des tribulations; Gabriel Mützenberg, A travers les assistés de l'Hôpital général de Genève, un regard sur la société de 1830; Marco Marcacci, L'égalité des Genevois devant l'assistance: la création de l'Hospice général [1847-1869]; Guy Perrot, L'Hospice général, institution d'action sociale. De 1869 à 1985. Bel ouvrage en excellent état.(C63) Livre

Parfait

" Le lieu de misère partagée du poète et de l'ouvrier " Manuscrit autographe complet signé de Paul Verlaine d'une des "Chroniques de l'hôpital"

Paris s. d. [1890] | 21.30 x 14 cm | 3 pages in-8 au verso de 4 feuillets de l'Assistance publique de Paris

Manuscrit autographe complet signé de Paul Verlaine d'une des Chroniques de l'hôpital, 90 lignes serrées à l'encre noire, au verso de feuillets de l'Assistance publique de Paris. Chronique de l'une des hospitalisations de Paul Verlaine, se produisant entre septembre 1889 et février 1890. La mention «III» a été rayée au crayon bleu de typographe. Dans leur recueil définitif, le texte se trouve en effet en seconde position. Dans la version publiée par Le Chat noir, le 5 juillet 1890, on ne constate pas de variante avec notre manuscrit. Il s'agit donc du dernier état du texte remis à l'imprimeur. Jacques Borel situe la rédaction de cette chronique lors d'un passage à l'hôpital Cochin en juin 1890. Verlaine a passé de longs jours hospitalisés au cours de sa vie et plus particulièrement à cette époque. Durant ces séjours, il compose les Chroniques de l'Hôpital, des poèmes en prose en huit parties. Il y mêle l'anecdote, les observations de la vie des malades ainsi qu'une fine analyse poétique du milieu hospitalier. Verlaine débute par un constat troublant et désabusé: «Décidément, tout de même, il noircit l'Hôpital, en dépit du beau mois de juin [...] Oui, l'Hôpital se fait noir malgré philosophie, insouciance et fierté.» Malgré le beau temps, la rigidité du système, la misère et la maladie assombrissent la vision du poète: «Réprimons toutes objections sous peine d'expulsions toujours dures, même en ce mois des fleurs et du foin, des jours réchauffants et des nuits clémentes, pour peu que l'on loge le diable dans sa bourse et la dette et la faim à la maison.» La sortie, par expulsion ou pour guérison et la vie à l'extérieur n'offrent pas plus de réconfort que le séjour: «Évidemment nous sortirons tôt ou tard, plus ou moins guéris, plus ou moins joyeux, plus ou moins sûrs de l'avenir, à moins que plus ou moins vivants. Alors nous penserons avec mélancolie [...] à nos souffrances morales et autres, aux médecins inhumains ou bons.» Un sentiment déjà éprouvé lors de ce qu'il appelle «mes entractes», temps où il n'est pas hospitalisé. Car à la sortie de l'hôpital, c'est une vie de misère qui l'attend, malgré sa reconnaissance déjà acquise. Sa misère, Verlaine la met en parallèle de celle de la classe ouvrière qui partage ses séjours dans des hôpitaux. Le poète appelle à la résignation ses «frères, artisans de l'une et de l'autre sorte, ouvriers sans ouvrage et poètes... avec éditeurs, résignons-nous, buvons notre peu sucrée tisane ou ce coco, avalons bravement qui son médicament, qui son lavement, qui sa chique ? ! Suivons bien les prescriptions, obéissons aux injonctions, que douces nous semblent les injections et suaves les déjections, et réprimons toutes objections». Avec eux, le poète souhaite profiter de la beauté du mois de juin en reprenant deux vers de la Chanson sentimentale de Xavier Privas: «Nous nous plairions au grand soleil. Et sous les rameaux verts des chênes, nous, les poètes, aussi bien qu'eux, les ouvriers, nos compagnons de misère.» Égaux devant le malheur, qu'ils soient actifs ou oisifs, pourraient-ils ressentir de la nostalgie une fois dehors: «Et peut-être un jour regretterons-nous ce bon temps où vous travailleurs, vous vous reposiez, où nous, les poètes, nous travaillions, où toi l'artiste, tu gagnais ton banyuls et tes tods?» Malgré cette rêverie, Verlaine est «las de tant de pauvreté (provisoirement, croyez-le, car si habitué, moi, depuis cinq ans ? !)» et il conclut, amer par le constat d'une médecine moderne sans humanité: «l'Hôpital avec un grand H, l'idée atroce, évocatrice d'une indicible infortune, de l'Hôpital moderne pour le poète moderne, qui ne peut, à ses heures de découragement, que le trouver noir comme la mort et comme la tombe et comme la croix tombale et comme l'absence de charité, votre Hôpital moderne tout civilisé que vous l'ayez fait, hommes de ce siècle d'argent, de boue et de crachats ? !» - Photographies et détails sur www.Edition-Originale.com -

Phone number : 01 56 08 08 85

REMY (Abbé) - MONTYOUD - CONDORCET M.J.A.N. CARITAT (M.is de).

Reference : (LCPCRELI-0010)

(1777)

"ELOGE DE MICHEL DE L'HOPITAL, CHANCELIER DE FRANCE. DISCOURS PRESENTE A L'ACADEMIE FRANCOISE, EN 1777".

(Un rare ouvrage de Condorcet sur Michel de l'Hôpital, en édition originale, relié pour la Marquise du Deffand, la célèbre salonnière du XVIIIe siècle) REMY (Abbé) - MONTYOUD - CONDORCET M.J.A.N. CARITAT (M.is de). (Ribemont, 1743 - Bourg-la-Reine, 1794) "ELOGE DE MICHEL DE L'HOPITAL, CHANCELIER DE FRANCE, DISCOURS QUI A REMPORTE LE PRIX DE L'ACADEMIE FRANCOISE, EN 1777". (Avec :) "ELOGE DE MICHEL DE L'HOPITAL, CHANCELIER DE FRANCE. DISCOURS QUI A OBTENU LE SECOND ACCESSIT DU PRIX DE L'ACADEMIE FRANCOISE, EN 1777". (Avec :) "ELOGE DE MICHEL DE L'HOPITAL, CHANCELIER DE FRANCE. DISCOURS PRESENTE A L'ACADEMIE FRANCOISE, EN 1777". 1777, Paris, Demonville. 3 ouvrages en 1 volume in-8° (223x148 mm) (dimensions pages 217x138 mm) I : 68 pp. (y compris le titre) ; II : 59, (1) pp. (y compris le titre) ; III : 124 pp. (y compris le titre, l'avertissement et l'approbation). (I : A-D8, E2 ; II : A-C8, D6 ; III : A-G8, H6) Reliure de l'époque en veau marbré. Encadrement d'un simple filet à froid sur les plats. Dos à cinq nerfs avec le célèbre fer doré du "Chat assis" et petites décorations dorées dans les compartiments et pièce de titre en maroquin rouge. Filet doré sur les coupes. Tranches marbrées à couleurs. Gardes de papier décoré. Trois rares Editions Originales reliées ensemble. Deux petites et habiles restaurations à deux coins. Anciennes petites taches sur le premier plat, mais très bel exemplaire, très frais. Provenance : Rare exemplaire de Marie-Anne de Vichy-Chamrond, Marquise du Deffand (1696-1780), avec son célèbre fer doré du "Chat assis" frappé dans les compartiments du dos. Des écrits sur Michel de l'Hôpital consacrés au concours de l'Académie Française, la Marquise du Deffand à choisi les trois compositions qui lui ont paru les plus remarquables. L'ouvrage du célèbre philosophe et mathématicien était le meilleur. La personnalité de Michel de l'Hôpital, prônant la tolérance à l'époque si intolérante des guerres de religion, l'a évidemment inspiré. Mais son texte suscita l'hostilité des prêtres, des nobles et des amis de Necker. Prétextant que l'ouvrage excédait du double les bornes prescrites, l'académie ne lui donna pas le prix. "... Tel fut le Chancelier de l'Hôpital. Au milieu du plus violent fanatisme, il fit entendre la voix de la raison & de l'humanité ; au sein de l'anarchie & de la révolte, il défendit avec un courage égal & l'autorité du Roi & les droits de la Nation ; la corruption de son siècle, les intrigues de la Cour, n'altèrent ni son intégrité ni sa franchise ; & lorsque tous ne songeoient qu'à établir leur fortune sur les malheurs publics, seul il veillait pour la Patrie". (...) "On me reprochera peut-être de montrer les hommes sous des couleurs trop odieuses ; mais qu'on daigne se souvenir que j'ai à peindre, & le siècle le plus coupable peut-être dont les Annales du Monde aient transmis la mémoire, & dans ce siècle les classes plus élevées, c'est à dire, les plus corrompues de la Société...". L'union de Condorcet et de la Marquise du Defend est particulièrement piquante. On sait que Madame du Deffand tint un des plus importants salons du XVIIIe siècle où se côtoyaient hommes politiques, philosophes et écrivains célèbres : le Duc de Choiseul, Horace Walpole, Voltaire, d'Alembert, Montesquieu, Diderot, Condorcet, Mirabeau et bien d'autres le fréquentèrent et ce salon eut une grande influence sur la société du temps. Madame du Deffand était considérée comme une des femmes les plus spirituelles de son époque, comme en témoignent les lettres qu'elle a laissées, remarquables par la pureté de leur style. (LCPCRELI-0010) (4.500,00 €)

(Un rare ouvrage de Condorcet sur Michel de l'Hôpital, en édition originale, relié pour la Marquise du Deffand, la célèbre salonnière du XVIIIe siècle) (www.cepays-ci.com)

L'Hôpital de Blessés Militaire de La Baule. Hôpital Bénévole N°6 Bis - XIe Région. Casino municipal de La Baule-sur-Mer, en Escoublac (Loire-Inférieure). (1914-1917).

Tours, Imprimerie E. Arrault & Cie, S.d. (circa 1918), 1 volume in-8 br., de 64 pp. Rare édition originale à l'état de neuf.

Au sommaire : PREFACE de H. BERTHELEMY, Professeur à la Faculté de Droit de Paris, Membre du Conseil Supérieur de l'Assistance Publique, Président de la Commission Administrative de l'Hôpital de la Baule - JOURNAL D'HOPITAL 1914-1917 : sa création ; composition et répartition du personnel médical ; description de l'aménagement des lieux ; origine des blessés militaires ; les concerts organisés ; les comptes ; la commission administrative ; etc. - DOCUMENTS ET STATISTIQUES : Personnel hospitalier ; Journées d'hospitalisation fournies par l'Hôpital bénévole 6 bis et montant des indemnités mensuelles versées par le service de santé ; Diverses lettres émanant entre autres du Ministère de la Guerre (sur la prolongation de la guerre en novembre 1916, sur la fermeture de l'Hôpital bénévole en décembre...) ; Etat général des comptes de liquidation de l'Hôpital bénévole de la Baule ; Distribution, après inventaire, du matériel appartenant à l'Hôpital de la Baule ; etc.

Write to the booksellers

Write to the booksellers