-

Type

Any type (1)

Autograph (1)

Book (3496)

Drawings (5)

Engraving (488)

Magazine (22)

Manuscript (3)

Maps (2697)

Music sheets (1)

Old papers (6)

Photographs (3)

Postcards (193)

Posters (2)

-

Latest

Last 24h (5)

Last 3 days (10)

Last month (95)

Last week (6)

-

Language

English (12)

French (6890)

German (3)

Italian (1)

Spanish (12)

-

Century

15th (1)

16th (147)

17th (450)

18th (1509)

19th (1771)

20th (982)

21st (189)

-

Countries

Belgium (95)

Canada (3)

China (16)

Côte d'Ivoire (7)

Denmark (191)

France (5879)

Netherlands (1)

Switzerland (726)

-

Syndicate

ALAC (2)

CNE (1)

ILAB (4044)

NVVA (67)

SLACES (67)

SLAM (3705)

[BOULOGNE-sur-MER/GUINES] Bolonia & Guinis comitatus.

Paris Jean Le Clerc 1626 368 x 489 mm.

Belle carte gravée figurant le comté de Boulogne-sur-Mer et de Guines, gravée par Hugues Picart. Le nord est situé à droite de la carte. Celle-ci fait partie des 4 nouvelles cartes publiées dans l'édition de 1626 du Théâtre géographique de France, dont les cartes ont pour la plupart été reprises du Théâtre françoys de Maurice Bouguereau. Les deux villes principales de Boulogne et Calais sont signalées à l'aquarelle rouge. En bas à gauche figurent les armoiries royales. Bel exemplaire aux contours aquarellés à l'époque. Pastoureau, LECLERC E, 46.

![[BOULOGNE-sur-MER/GUINES] Bolonia & Guinis comitatus.. LECLERC (Jean);](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-1374_1_thumb.jpg)

[BRIE] Description du pais de Brie.

Paris Jean Le Clerc 1619 345 x 470 mm.

Belle carte gravée figurant la Brie, dressée vers 1615 par Damien de Templeux, écuyer, sieur de Frestoy. Elle est issue du Théâtre géographique de France publié par Jean Leclerc en 1619, dont les cartes ont pour la plupart été reprises du Théâtre françoys de Maurice Bouguereau. Les deux villes importantes de Brie-Comte-Robert et Provins sont signalées à l'aquarelle rouge. En haut à gauche figure une représentation de Paris. La carte s'étend au nord jusqu'à Meaux, La Ferté-sous-Jouarre et Château-Thierry, et au sud jusqu'à Bray-sur-Seine et Pont-sur-Seine. Fausse pliure sans gravité le long de la pliure centrale, sinon bel exemplaire aux contours aquarellés à l'époque. Pastoureau, LECLERC A, 19.

![[BRIE] Description du pais de Brie.. LECLERC (Jean);](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-1385_1_thumb.jpg)

[LORRAINE/METZ] Description du Pays Messin et ses confins.

Paris Jean Le Clerc 1619 376 x 418 mm.

Belle carte gravée figurant Metz et sa région, dressée en 1610 par Abraham Fabert, notable messin qui fut directeur de l'imprimerie ducale à Nancy, puis maître-imprimeur-juré de la cité de Metz. Elle est issue du Théâtre géographique de France publié par Jean Leclerc en 1619, dont les cartes ont pour la plupart été reprises du Théâtre françoys de Maurice Bouguereau. Elle est ornée de 3 blasons figurant les armoiries royales et celles de la ville de Metz. Dans le cartouche de titre, il est dit à propos du pays messin que "ses limites bien que petites comprennent un territoire des meilleurs du monde soit pour le vignoble soit pour la terre de labeur". Texte descriptif au verso de la carte. Bel exemplaire aux contours aquarellés à l'époque. Pastoureau, LECLERC A, 23.

![[LORRAINE/METZ] Description du Pays Messin et ses confins.. LECLERC (Jean);](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-1377_1_thumb.jpg)

[LUXEMBOURG] Luxenburgicus ducatus, septem comitatibus distinctus, milliaria LXX continens, preter oppida et castra, urbes moeniorum ambitu firmas ; pagos MCLXIX, et frequentem nobilitatem exhibet, eiusdemque adpellationis metropoli inclarescit.

[Paris, Jean Le Clerc, 1619]. 342 x 511 mm.

Très rare carte du duché de Luxembourg, issue de la première édition du Théâtre géographique de France de Jean Leclerc, publiée en 1619. Les cartes du Théâtre géographique de France ont pour la plupart été reprises du Théâtre françoys de Maurice Bouguereau, mais cette carte du Luxembourg n'en fait pas partie. Orientée à l'est, avec le nord placé sur la gauche, la carte s'étend au nord jusqu'à Tongeren en Belgique, au sud jusqu'à Verdun, ici nommée Verdung, dans la Meuse, à l'ouest jusqu'à Simay ou Chimay en Belgique, et à l'est jusqu'à Trèves en Allemagne. La ville de Luxembourg est représentée par une belle vignette. Selon van der Vekene, cette carte du Luxembourg ne ressemble à aucune autre. Notamment, elle nous fait connaître un plus grand nombre de localités, surtout le long de la Moselle, entre Metz et Trèves, que la carte du cartographe franco-flamand Jean Surhon, publiée par Ortelius. Et selon Dainville, cette carte de Leclerc ne semble pas être une copie mais bien une carte originale. Ancienne principauté du Saint-Empire romain germanique formée au XIVe siècle, le duché de Luxembourg était beaucoup plus étendu que l'actuel grand-duché. Ses frontières actuelles furent délimitées par le traité de Londres du 19 avril 1839. Très rare première édition publiée en 1619. Pour les éditions suivantes, le coin inférieur droit de la carte est tronqué, ainsi que la partie basse du cartouche, ceci étant dû à un manque dans la plaque de cuivre lors de l'impression. Dans cet espace figure la ville de Bacq a berry, aujourd'hui Berry-au-Bac (Aisne). Bel exemplaire. Pastoureau, LECLERC A, 24 ; van der Vekene, 2.08.A.

![[LUXEMBOURG] Luxenburgicus ducatus, septem comitatibus distinctus, milliaria LXX continens, preter oppida et castra, urbes moeniorum ambitu firmas ; ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8689_1_thumb.jpg)

[PAYS de CAUX] Description du Pais de Caux.

[Paris, Jean Le Clerc, 1619]. 330 x 444 mm.

Belle carte du Pays de Caux en Normandie, gravée par Salomon Rogers. Elle est issue du Théâtre géographique de France de Jean Leclerc, dont les cartes ont pour la plupart été reprises du Théâtre françoys de Maurice Bouguereau. Cette carte du Pays de Caux n'en fait cependant pas partie. Elle s'étend au nord jusqu'à la ville du Tréport, au sud jusqu'à l'estuaire de la Seine et Honfleur, et à l'est jusqu'à Beauvais. Les villes principales telles que Rouen, Le Havre, Honfleur, Harfleur, Aumale ou Fécamp, sont représentées par de petits dessins (clochers et maisons en élévation) aquarellés en rouge. La carte est décorée d'un cartouche contenant l'échelle des distances. La Manche est ornée de deux vaisseaux et d'un monstre marin. Bel exemplaire aquarellé à l'époque. Rousseurs claires dans les coins supérieurs, mouillure dans la marge inférieure. Pastoureau, LECLERC A, 11.

![[PAYS de CAUX] Description du Pais de Caux.. LECLERC (Jean).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-7129_1_thumb.jpg)

Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne [-moderne].

A Paris et à Versailles, Chez Froullé, Maradan et Chez Blaizot, 1783-1794. 6 volumes in-4 de [4]-VII-[1]-XX-510-[2]; [4]-XXIV-560-[2]; [4]-VI-[2]-748; [4]-536-VIII; [4]-619; VIII-424 pages. Pleine basane racinée du temps, dos à nerfs ornés de filets et petits fleurons dorés, roulette dorée sur les plats, tranches marbrées. Coins tapés et accrocs à quelques coiffes.

Illustré de 67 portraits, 6 planches de numismatique et 2 cartes, un plan et 10 tableaux. Edition originale de cette monumentale publication. "Rien n'est omis dans cet ouvrage; on y trouve l'étendue de l'empire, les langues qu'on y parle, les littérateurs nationaux, les ouvrages d'imagination qu'ils ont produits; la population, les costumes, les usages, les lois, les coutumes, l'état physique des peuples russes & conquis, leurs tempéramens, leurs maladies, leurs remèdes, l'histoire de la noblesse ancienne et moderne; les états de la guerre & de la marine; les revenus & les charges de l'état; l'histoire numismatique, & en un mot, tous les ressorts secrets qui, depuis soixante ans, ont rendu ce trône si glissant, si périlleux." Avis du libraire, tome III de la Russie moderne. Sont ici absents la carte générale de la Russie, ainsi que l'atlas, qui était proposé en souscription.

[EURE] Plan des terres, pâtures et bois de M. Lefèbvre, sur les com.nes de Coulonges et Villez.

1851. En 12 sections montées sur toile et pliées, formant une carte de 71 x 141,5 cm ; étiquette au dos de l'éditeur parisien Heuguet.

Carte manuscrite, encre brune et aquarelle, de propriétés foncières situées sur les anciennes communes de Villez et Coulonges, aujourd'hui rattachées à la commune de Sylvains-Lès-Moulins, dans l'Eure. Y sont figurés les chemins, quelques bâtiments, et les bois, prés et autres propriétés qui sont situés autour et au nord du lieu-dit Le Buisson Chevalier et près du Petit Moulin, sur la rivière Iton. La carte est orientée. Traces de mouillure sur la toile au dos, et frottements dans les marges.

![[EURE] Plan des terres, pâtures et bois de M. Lefèbvre, sur les com.nes de Coulonges et Villez.. LECLERC & ROUSSELIN.](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-7473_1_thumb.jpg)

[MAASTRICHT] La prise de l'ouvrage à corne de Mastrich.

Paris, [circa 1690]. 421 x 362 mm.

Superbe estampe montrant la ville de Maastricht assiégée par les troupes du roi Louis XIV en juin 1673, dessinée par Sébastien Leclerc et gravée par Louis de Châtillon. Elle est issue du rare recueil des conquêtes de Louis XIV, renfermant des planches dessinées par Leclerc et gravées par lui-même ou par Louis de Châtillon. L'estampe est richement ornée d'une bordure décorée de médaillons, d'attributs militaires, de figures allégoriques et d'un plan de l'ouvrage à corne. L'estampe montre la prise de l'ouvrage à corne, ouvrage fortifié positionné à l'avant de la place-forte. Au premier plan figurent Louis XIV et ses généraux. Au bas de l'estampe figure un cartouche contenant le descriptif de la prise. Le siège de Maastricht fut l'un des principaux épisodes du plan d'invasion des Pays-Bas de Louis XIV. Commencé le 13 juin 1673, il s'acheva le 30 juin avec la reddition de la ville. C'est pendant le siège de Maastricht que D'Artagnan trouva la mort, tué d'une balle de mousquet. Exemplaire légèrement bruni.

![[MAASTRICHT] La prise de l'ouvrage à corne de Mastrich.. LECLERC (Sébastien).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-5453_1_thumb.jpg)

[MAASTRICHT] Mastrich ville du duché de Brabant.

Paris, [circa 1690]. 420 x 320 mm.

Superbe estampe montrant la ville de Maastricht assiégée par les troupes du roi Louis XIV en juin 1673, gravée par Daniel Marot. Elle est issue du rare recueil des conquêtes de Louis XIV, renfermant des planches dessinées par Leclerc et gravées par lui-même ou par Louis de Châtillon, mais aussi d'autres planches figurant des sièges ou batailles, gravées notamment par Daniel Marot. L'estampe est ornée de deux cartouches richement décorés, l'un contenant un plan des villes de Maastricht et de Wyck (aujourd'hui quartier de Maastricht), l'autre contenant une description du siège. Au premier plan figurent Louis XIV et ses généraux. Le siège de Maastricht fut l'un des principaux épisodes du plan d'invasion des Pays-Bas de Louis XIV. Commencé le 13 juin 1673, il s'acheva le 30 juin avec la reddition de la ville. C'est pendant le siège de Maastricht que D'Artagnan trouva la mort, tué d'une balle de mousquet. Bel exemplaire.

![[MAASTRICHT] Mastrich ville du duché de Brabant.. LECLERC (Sébastien).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-5455_1_thumb.jpg)

Les cartes postales anciennes nous parlent de Lorient. Tome 7, Place st Louis - Place Bisson - Cours de la Bôve - Rue de la Comédie - Cours des Quais et rues voisines.

Les cartes postales anciennes nous parlent de Lorient. Tome 7, Place st Louis - Place Bisson - Cours de la Bôve - Rue de la Comédie - Cours des Quais et rues voisines.Chez l'auteur, 1996 , in4°(21x30) broché,64pp.Abondantes illustrations.

Les cartes postales anciennes nous parlent de Lorient. Tome 8 . Rue des Fontaines - Rue du Port - Rue de la Patrie - Place de Ploemeur - Place Alsace Lorraine..

Les cartes postales anciennes nous parlent de Lorient. Tome 8 . Rue des Fontaines - Rue du Port - Rue de la Patrie - Place de Ploemeur - Place Alsace Lorraine..Chez l'auteur, 1997 , in4°(21x30) broché,72pp.Abondantes illustrations...

[CAEN] Plan de la ville de Caen dressé sur les lieux par P. Leclère.

Paris, Jean, et Caen, Morel, 1815. 475 x 636 mm.

Beau plan de la ville de Caen, dressé sur les lieux par P. Leclere en 1815, et publié à Paris et à Caen. Il est accompagné de 78 légendes permettant de situer rapidement les principaux bâtiments et lieux de la ville. Échelle de 300 toises. Bon exemplaire. Petites rousseurs.

![[CAEN] Plan de la ville de Caen dressé sur les lieux par P. Leclère.. LECLERE (Pierre).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-6273_1_thumb.jpg)

[LORIENT] Plan du lieu d'Orient qui fut fondé en 1666 dans la lande du Faouédic par Messieurs de la Compagnie des Indes Or.les. Gravé en l'honneur du 250e anniversaire de l'accession de Mgr le Marquis de Seignelay à la Présidence du Conseil d'Administration, avec la citadelle de Port-Louis, la rade de Pen-Mané et toute la région avoisinante.

Cherbourg, chez l'auteur, 1933. 335 x 446 mm.

Épreuve d'artiste de cette belle carte illustrant l'histoire de la ville de Lorient, siège de la Compagnie des Indes orientales fondée en 1664 par Jean-Baptiste Colbert, principal ministre de Louis XIV. Elle a été dessinée par Pierre Le Conte, et gravée pour le 250ème anniversaire de l'accession de Jean-Baptiste Colbert, marquis de Seignelay, fils du précédent, à la présidence du conseil d'administration de la Compagnie. La ville de Lorient fut fondée en 1666. C'est à cette date que la Compagnie des Indes orientales obtint de Louis XIV des terrains pour établir ses installations au lieu-dit du Faouédic. En 1688, la Marine royale s'y établit pour y faire construire et armer ses vaisseaux. L'arsenal de Lorient produira de nombreux bateaux lors des siècles suivants, y compris les premiers cuirassés français. Ces navires, construits entre le XVIIe et le XXe siècle dans l'arsenal de Lorient, sont représentés sur la carte : l'Uranie, le Duc de Noailles, le d'Iberville, la Clorinde, l'Aigle, l'Apollon, le Saint-Michel, le Diligent, le Rétiaire, le Fantasque, ou encore l'Algésiras. La carte est décorée d'un cartouche de titre orné des armoiries de la Compagnie des Indes et de deux personnages illustrant la Paix et l'Abondance. Au bas du titre figure la locution latine Florebo quocumque ferar (Je fleurirai partout où je serai porté), devise de la Compagnie. Au bas de la carte se trouvent les armoiries de la ville de Lorient, et une dédicace au contre-amiral Denis Decrès, préfet maritime de Lorient du 28 novembre 1800 au 24 juin 1801. Pierre Le Conte (1894-1946) était un peintre, graveur, navigateur et explorateur, originaire de Cherbourg. À partir de 1921, il effectue plusieurs missions en tant qu'artiste peintre à bord du Pourquoi Pas, navire du commandant Charcot avec qui il s'est lié d'amitié. En 1924, il est nommé peintre officiel de la Marine. En 1932, il publie son œuvre maîtresse, le volumineux Répertoire des navires de guerre français qui compte plus de sept mille bâtiments. En 1938, il est élu membre titulaire de la Société nationale académique de Cherbourg. En août 1941, il est arrêté par les Allemands et déporté vers la prison de Karlsruhe, puis à Obercassel. Libéré par les Américains en 1944, il quitte Obercassel le 19 mai 1945 et meurt un an plus tard des suites de sa captivité. Dans le même esprit que cette carte de Lorient, Pierre Le Conte a également représenté Cherbourg, Brest, Rochefort et Toulon. En bas à droite au crayon, figure la mention "Épreuve d'artiste Pierre Le Conte". Bel exemplaire. Cols Bleus, n°1338 du 20 et 27 juillet 74, 1974, p. 8.

![[LORIENT] Plan du lieu d'Orient qui fut fondé en 1666 dans la lande du Faouédic par Messieurs de la Compagnie des Indes Or.les. Gravé en l'honneur du ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8026_1_thumb.jpg)

Méthode Simple et Facile Pour Lever Les Plans Suivie D'un traité Du Nivellement, D'un abrégé Des Règles Du Lavis et Des Éléments De Trigonométris rectiligne.

Paris Duponcet 1813 189x117mm Paris, F. Duponcet, 1813, in-12, 187x115mm, XXIV, 116pp et 12 planches dépliantes dont 9 aquarellées. Reliure en demi parchemin, petit dessin d'un bouquet de fleurs sur le faux titre et nom du propriétaire "Jean Delorme Fils" à la plume. Troisième édition (100381)

189x117mm Pas de jaquette Demi Parchemin

Phone number : +33 1 48 01 02 37

Bridge, 100 questions 100 réponses

Simoën Jean Claude Les jeux du Figaro Broché 1977 In-8, (21x13 cm), broché, couverture illustrée, 181 pages, livre qui s'adresse à ceux qui savent déjà jouer et veulent progresser ; plats légèrement jaunis, assez bon état. Livraison a domicile (La Poste) ou en Mondial Relay sur simple demande.

Bridge : 100 questions, 100 réponses. Collection : Marabout service, MS 345.

Verviers, Les Nouvelles Editions Marabout, 1979. 11 x 18, 185 pp., broché, très bon état.

Bridge facile. Les enchères naturelles et le jeu de la carte.

Paris, Fayard, 1973 14 x 20, 446 pp., cartonnage + jaquette, très bon état

Le dessous des cartes. Coffret de 6 DVD. Géopolitique et religion - Une planète en sursis - L'Europe, une alternative? - Moyen-Orient pivot géopolitique - Etats-Unis, une géographie impériale -De l'unité de la Chine.

Couverture souple. Coffret de 6 DVD.

Livre. Recueil d'émissions de Jean-Christophe Victor. Avec un livret. Ajouté: le livre de Jean-Christophe Victor, Virginie Raisson et Frank Tétard : Le dessous des cartes (2006). Géo et Arte Vidéo, 1996-2006.

[OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 175 DESSINS INÉDITS PAR F. LE FAU ET L. VALLET, ET DE 8 CARTES.] - LE FAURE

Reference : 752

(1891)

Les aventures de sidi Froussard

Paris Firmin Didot et cie 1891 396 pages. 1 volume IN4 . Reliure d'époque en demi basane verte à coins. Couverture conservée. Dos lisse orné.Epidermures. OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 175 DESSINS INÉDITS PAR F. LE FAU ET L. VALLET, ET DE 8 CARTES.

Histoire de la guerre Franco allemande 1870-1871

illustrée de 19 cartes et plans, de portraits, vues épisodes de batailles etc. 2 tomes en 2 volumes in 4 demi-chagrin foncé, titre tomaison, roulette, filets dorés. Tome 1 : faux-titre, titre, 442 pages, 1 page de table des cartes Tome 2 : page de titre absente, 458 pages. Garnier frères libraires éditeurs 1875

SANNOIS EN CARTES POSTALES ANCIENNES.

Bibliothèque europeenne-Zaltbommel / Pays-bas, sans date ( vers 1975), 2eme edition, un volume in-8 oblong , 20,5 x15 cm, cartonnage editeur illustré, 76 reproductions de cartes postales anciennes. Très bon état.

LA RENCONTRE DU SEIGNEUR

DESCLEE DE BROUWER. 1977. In-8. Broché. Bon état, Couv. convenable, Dos satisfaisant, Intérieur frais. 205 pages.. . . . Classification : 230-Cartes Postales Anciennes Par Départements

Classification : 230-Cartes Postales Anciennes Par Départements

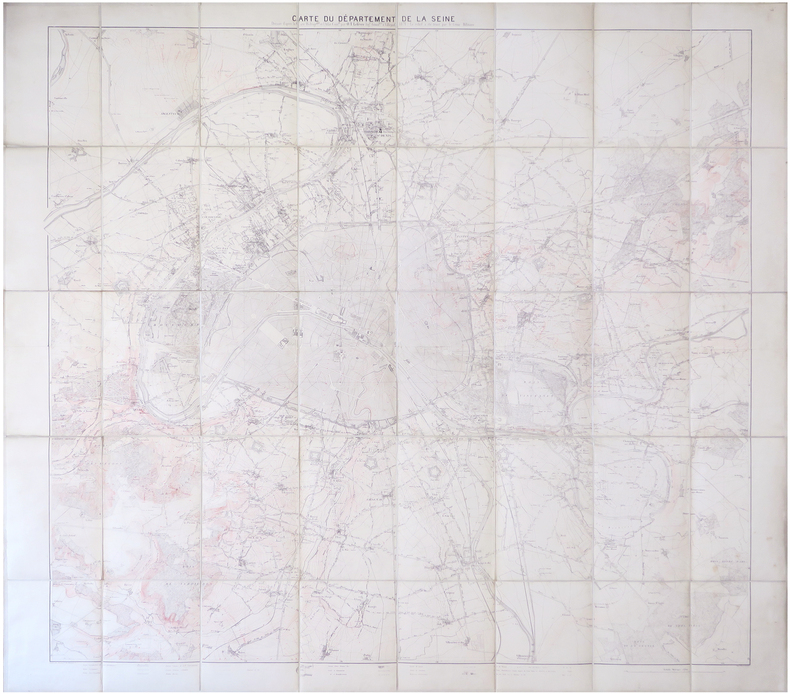

Carte du département de la Seine.

1871. En 40 sections montées sur toile et repliées, formant une carte de 1,20 x 1,32 m.

Belle et rare carte murale du département de la Seine, dressée par Onésime Théodore Lefèvre d'après la carte hydrographique et l'atlas communal du département. Elle a été gravée en couleurs par Avril frères, et publiée en 1871. Créé en 1795, le département de la Seine avait Versailles pour préfecture. Il fut dissous en 1968 pour former les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. La carte s'étend au nord jusqu'à Saint-Gratien et Montmagny dans le Val-d'Oise, au sud jusqu'à Massy et Paray (renommée Paray-Vieille-Poste en 1926) dans l'Essonne, et Villeneuve-Saint-Georges dans le Val-de-Marne, à l'ouest jusqu'à Sartrouville, Carrières-Saint-Denis (renommée Carrières-sur-Seine en 1905) et Viroflay dans les Yvelines, et à l'est jusqu'à Montfermeil en Seine-Saint-Denis. Les limites de Paris sont marquées par l'enceinte de Thiers, du nom de l'homme politique qui conçut le projet, construite entre 1841 et 1844, à la demande de Louis-Philippe, qui souhaitait faire construire autour de la capitale une enceinte bastionnée qui rendrait la ville imprenable. Constituée de 94bastions, elle englobait non seulement Paris mais aussi les communes environnantes : Montmartre, La Villette, Belleville, Charonne, Bercy, Auteuil, Passy, etc. La ville de Malakoff est nommée Village de Malakof ou de la Nouvelle Californie. La légende indique les routes nationales, stratégiques et départementales, et les chemins. Les courbes de terrain et les altitudes sont imprimées en rouge. Le relief a été tracé par le Génie Militaire. Onésime Théodore Lefèvre était ingénieur, géomètre et cartographe du département de la Seine, installé à Villejuif. Il a également dressé en 1882 une carte des chemins de fer de l'Ouest. Il fut maire de Villejuif de 1856 à 1871. Bel exemplaire. Vallée, 1842.

[LES LILAS] Commune des Lilas.

1895. 613 x 898 mm.

Très grande carte montrant la commune des Lilas, avec Pantin, le Pré Saint-Gervais et Romainville, dressé par les frères Lefèvre, ingénieurs géomètres à Villejuif, gravé par Wuhrer. La commune faisait alors partie du département de la Seine, créé en 1790, et comprenant Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Il fut supprimé en 1968. Bel exemplaire. Contours aquarellés à l'époque.

![[LES LILAS] Commune des Lilas.. LEFEVRE (Onésime Théodore).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-5236_1_thumb.jpg)

NOUVELLE CARTE DE FRANCE D'APRES LE DERNIER TRAITE DE PAIX - contenant le tracé de tous les chemins de fer -

1900 cart. gd. in-12, mq. 1 pl., qq. déchirures aux pliures, coul., gr. sur 2 col./ les côtés et sur 1 col. en bas - fin 19 ème - cachet de colportage sur le verso -

nomenclature des 89 départements de france : chef-lieu de départ., sa popu., et sa distance à la capitale, état moyen.

Write to the booksellers

Write to the booksellers![[BOULOGNE-sur-MER/GUINES] Bolonia & Guinis comitatus.. LECLERC (Jean);](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-1374_1.jpg)

![[BRIE] Description du pais de Brie.. LECLERC (Jean);](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-1385_1.jpg)

![[LORRAINE/METZ] Description du Pays Messin et ses confins.. LECLERC (Jean);](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-1377_1.jpg)

![[LUXEMBOURG] Luxenburgicus ducatus, septem comitatibus distinctus, milliaria LXX continens, preter oppida et castra, urbes moeniorum ambitu firmas ; ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8689_1.jpg)

![[PAYS de CAUX] Description du Pais de Caux.. LECLERC (Jean).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-7129_1.jpg)

![Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne [-moderne].. LE CLERC Nicolas-Gabriel:](https://static.livre-rare-book.com/pictures/KUA/15434_1_thumb.jpg)

![Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne [-moderne].. LE CLERC Nicolas-Gabriel:](https://static.livre-rare-book.com/pictures/KUA/15434_2_thumb.jpg)

![Histoire physique, morale, civile et politique de la Russie ancienne [-moderne].. LE CLERC Nicolas-Gabriel:](https://static.livre-rare-book.com/pictures/KUA/15434_3_thumb.jpg)

![[EURE] Plan des terres, pâtures et bois de M. Lefèbvre, sur les com.nes de Coulonges et Villez.. LECLERC & ROUSSELIN.](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-7473_1.jpg)

![[MAASTRICHT] La prise de l'ouvrage à corne de Mastrich.. LECLERC (Sébastien).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-5453_1.jpg)

![[MAASTRICHT] Mastrich ville du duché de Brabant.. LECLERC (Sébastien).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-5455_1.jpg)

![[CAEN] Plan de la ville de Caen dressé sur les lieux par P. Leclère.. LECLERE (Pierre).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-6273_1.jpg)

![[LORIENT] Plan du lieu d'Orient qui fut fondé en 1666 dans la lande du Faouédic par Messieurs de la Compagnie des Indes Or.les. Gravé en l'honneur du ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-8026_1.jpg)

![[LES LILAS] Commune des Lilas.. LEFEVRE (Onésime Théodore).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/LBW/lbw-5236_1.jpg)