5004 books for « jan g »Edit

-

Type

Book (4864)

Drawings (3)

Engraving (22)

Magazine (2)

Maps (11)

Music sheets (92)

New book (3)

Posters (7)

-

Latest

Last 24h (10)

Last 3 days (83)

Last month (42)

Last week (7)

-

Language

Czech (1)

Dutch (185)

English (48)

French (4714)

German (2)

Japanese (2)

Latin (2)

Polish (7)

Romanian (1)

Russian (41)

Spanish (1)

-

Century

16th (14)

17th (29)

18th (35)

19th (108)

20th (1930)

21st (400)

-

Countries

Belgium (2044)

Canada (10)

China (2)

Côte d'Ivoire (23)

Denmark (43)

France (2535)

Germany (1)

Greece (2)

Italy (9)

Netherlands (2)

Switzerland (277)

United Kingdom (15)

United States of America (41)

-

Syndicate

ALAC (10)

CLAM (239)

CNE (3)

ILAB (1602)

NVVA (41)

SLACES (41)

SLAM (1216)

SNCAO (8)

Topics

- Africa (12)

- Age (11)

- Amsterdam (20)

- Anticipation (78)

- Antwerp (86)

- Archaeology (57)

- Architecture (212)

- Belgium (339)

- Bible (14)

- Bibliography (16)

- Bibliophilism (12)

- Biography (19)

- Botany (20)

- Brussels (16)

- Cartography (13)

- Ceramic (17)

- Children’s books (18)

- Children’s books (84)

- China (33)

- Christianity (11)

- Christmas (11)

- Comic strip (35)

- Congo (11)

- Contemporary look (13)

- Drawings (20)

- Early printed books (12)

- Economics (26)

- Education (16)

- Egyptology (11)

- English (14)

- Engraving (books about) (16)

- Engravings (11)

- Europe (26)

- Exegesis (10)

- Exhibition (25)

- Exhibition catalogue (12)

- Fashion (20)

- Félibrige (12)

- Fine arts (47)

- First edition (36)

- Flanders (26)

- Flemish (38)

- Flowers (17)

- Folklore (22)

- Fox (10)

- Genealogy (11)

- Geography (22)

- Germanic languages (47)

- Gold (13)

- Greek (12)

- History (362)

- Holland (23)

- Humanism (11)

- Industrial arts & crafts - fine arts (45)

- Italian (18)

- Italy (10)

- Langue d’oc (16)

- Latin (21)

- Laurens publishing (13)

- Law (15)

- Linguistics (24)

- Literature (321)

- Magazine (13)

- Maps (27)

- Medicine (19)

- Middle ages (14)

- Music (19)

- Newspapers press (18)

- Painting (44)

- Painting (61)

- Philology (19)

- Philosophy (50)

- Photography (45)

- Poetry (74)

- Poland (51)

- Policy (23)

- Public sale (133)

- Regionalism (14)

- Religions (66)

- Review (22)

- Reviews (12)

- Science fiction (162)

- Sciences (143)

- Scores (79)

- Sculpture (35)

- Sociology (14)

- Songs (76)

- Surrealism (15)

- Switzerland (13)

- Tea (15)

- Theatre (19)

- Theology (27)

- Translation (11)

- Travel (21)

- Various (40)

- Wagner richard (11)

- War (52)

- Youth (21)

- Zoology (13)

A. Wohlfeld, Jan Boterenbrood, H. Th. (Hendrik) Wijdeveld, Pieter Lodewijk (Piet) Kramer, De Hooge Brug, Richard Roland Holst, Hendrik Albertus van den Eijnde, Jacobus Wilhelmus (Jaap) (Jacobus Wilhelmus) Gidding, Jan Frederik Staal, Johannes Ludovicus Mattheus (Jan) Lauweriks, Drukkerij A. Wohlfeld, Jan Boterenbrood, H. Th. (Hendrik) Wijdeveld, Pieter Lodewijk (Piet) Kramer, De Hooge Brug, Richard Roland Holst, Hendrik Albertus van den Eijnde, Jacobus Wilhelmus (Jaap) (Jacobus Wilhelmus) Gidding, Jan Frederik Staal, Johannes Ludovicus Mattheus (Jan) Lauweriks

Reference : 64658

Wendingen jaargang 4, nummer 6, 1921: Landhuis te Oostvoorne van architecten Vorkink en Wormser.

Amsterdam, De Hooge Brug, 1921 Softcover, Japanse binding, 26 pagina's, 33.5 x 33.2 cm.

Een exemplaar van het tijdschrift Wendingen. Nummer 6, 1921 uit de derde jaargang. Thema van dit nummer: Landhuis te Oostvoorne van architecten Vorkink en Wormser. Wendingen is het maandblad voor bouwen en sieren van architectura et amicitia. Redactie , J.G. Boterenbrood, H.A. van den Eynde, J.F. Staal, P.L Kramer, J.L.M. Lauweriks, R.N. Roland Holst, H. Th. Wijdeveld, Hoofdredacteur. Uitgegevens door Uitgevers-mschij "De Hooge brug", Druk: Drukkerij A. Wohlfeld Omslag ontwerp door Jaap Gidding.

Dibbets (Jan), sur - Rudi Fuchs, Tracy Metz, Monseigneur Philippe Verrier et Gert Jan van Rooij

Reference : 87306

(2000)

Cathédrale de Blois - Vitraux de Jan Dibbets

Editions du Regard Malicorne sur Sarthe, 72, Pays de la Loire, France 2000 Book condition, Etat : Bon relié, cartonnage éditeur, sous jaquette imprimée éditeur rouge, noir et blanche, illustrée d'un vitrail de Jan Dibbets In-4 1 vol. - 80 pages

très nombreuses illustrations en couleurs des vitraux de Jan Dibbets pour la cathédrale de Blois 1ere édition, 2000 Contents, Chapitres : Rudi Fuchs : La splendeur à Blois - Tracy Metz : Entretien avec Jan Dibbets - Jean Mauret : Maitre-verrier - Gert Jan van Rooij : Photographies - Rudi Fuchs : De luister in Blois (Texte en flamand) - Biographie, liste des expositions de Jan Dibbets - Jan Dibbets est un artiste néerlandais né le 9 mai 1941 à Weert. Il vit et travaille à Amsterdam. Il est connu pour ses photographies. On peut le rattacher au Land art, mais aussi à l'Art conceptuel. On lui doit les vitraux de la cathédrale de Blois. Après des études artistiques, il est parti pour Londres et a commencé à faire des travaux conceptuels dans des parcs, des jardins et sur des plages. La reconnaissance internationale est venue avec ses perspectives corrigées en 1969. Il a fait, à l'aide de la photographie, des anamorphoses de formes simples qu'il avait dessinées sur des planchers, des murs ou tracées dans l'herbe ou dans le sable. Avec l'assemblage de plusieurs photos au sein d'un travail il fait des panoramas que lui-même range dans les lointaines vues adaptées (Dutch Horizons). L'espace et la perception jouent un rôle important dans son travail, tout comme le temps qui s'écoule. Sa réputation internationale l'a conduit à réaliser d'importantes commandes comme la création de 33 vitraux, réalisés par Jean Mauret, destinés à la cathédrale St Louis de Blois. Il a réalisé, au titre de la commande publique et à la demande de la Délégation aux arts plastiques et de la Ville de Paris, L'hommage à Arago, une série 135 médaillons de bronze placés sur le tracé du méridien de Paris. Les uvres de Dibbets utilisent souvent la photographie. Ses uvres sont exposées tant dans son pays d'origine, au DePont Museum à Tilburg et au Van Abbe Museum qu'ailleurs en Europe, par exemple au Musée d'Art contemporain de Turin ou au Tate Modern à Londres ainsi qu'aux États-Unis, par exemple dans la collection permanente du Walker Art Center de Minneapolis. En outre, la Galerie Lelong représente et expose depuis 1989 l'uvre de Jan Dibbets. (source : Wikipedia) bel exemplaire, tres frais et propre

Museum to Scale 1/7.

, Pandora / Van de Velde , 2013 Hardback, folio- 420x297mm, 260 pages, 110 colour illustrations, NL / FR / English edition. New . ISBN 9789053253625.

Museum to scale 1/7 is een initiatief van Ronny Van de Velde dat vorm gegeven wordt door kunstenaar Wesley Meuris en waarin het museum naar goede postmoderne traditie subject en object is. Het Museum op schaal beslaat meer dan honderd miniatuurzalen op schaal 1/7 gewijd aan Belgische kunstenaars en Belgische artistieke bewegingen. Na een hommage aan Marcel Duchamp en diens Boite-en-valise gaat het parcours van start met de illustraties van Grandville voor de 'Reizen van Gulliver', het befaamde boek waarin schaal een belangrijke rol speelt. Thematische en historische ensembles rond het symbolisme, het surrealisme, de fotografie, de Cobra-beweging, de abstracte en minimale kunst leiden naar Belgische hedendaagse kunstenaars die elk hun eigen zaal op een originele manier ingericht hebben. De deelnemende Belgische kunstenaars zijn o.a. Jan Fabre, Jan De Cock, Pierre Alechinsky, Koen Van Mechelen, Ann Veronica Janssens, Michel Francois, en ook Angel Vergara, Johan Muyle, Luc Deleu, Luc Tuymans en vele anderen. Tekst van Jan Ceuleers en tekst van Stef van Bellingen over het werk van Wesley Meuris. Drie-talige editie. Spectaculaire lay-out met alle 110 mini-musea full page afgebeeld. Le Musee a l'echelle 1/7 est une initiative de Ronny Van de Velde mise en forme par l'artiste Wesley Meuris et ou, dans la plus pure tradition postmoderne, le musee est a la fois sujet et objet. Le Musee a l'echelle comprend plus de cent salles miniatures a l'echelle 1/7 consacrees a des artistes belges et a des courants artistiques belges. Apres un hommage a Marcel Duchamp et sa Boite-en-valise, le parcours s'ouvre sur les illustrations de Grandville pour les 'Voyages de Gulliver', ouvrage celebre dans lequel l'echelle joue un role important. Des ensembles thematiques et historiques autour du symbolisme, du surrealisme, de la photographie, du mouvement Cobra, de l'art abstrait et de l'art minimaliste introduisent le spectateur aupres d'artistes belges contemporains, chaque artiste ayant amenage sa propre salle de facon originale. Parmi les participants citons e.a. les artistes belges Jan Fabre, Jan De Cock, Pierre Alechinsky, Koen Van Mechelen, Ann Veronica Janssens, Michel Francois, et aussi Angel Vergara, Johan Muyle, Luc Deleu, Luc Tuymans et plusieurs autres. Texte de Jan Ceuleers et texte de Stef van Bellingen consacres a l'ouvre de Wesley Meuris en Neerlandais / Francais/Anglais. Lay-out spectaculaire reproduisant en pleine page les 110 mini-musees. 'Museum to Scale 1:7' was initiated by Ronny Van de Velde and designed by the artist Wesley Meuris and is a project in which, in the proper postmodern tradition, the museum is both subject and object. The 'Museum to Scale' comprises more than a hundred miniature rooms at a scale of 1:7, devoted to Belgian artists and Belgian artistic movements. After a tribute to Marcel Duchamp and his Boite-en-valise, the exhibition starts with Grandville's illustrations for Gulliver's Travels, the celebrated book in which scale plays an important part. A series of thematic and historical ensembles on Symbolism, Surrealism, photography, the Cobra movement, abstract art and Minimal Art provide a lead-in to contemporary Belgian artists, each of whom has arranged their own room in an original manner. The Belgian artists taking part include Jan Fabre, Jan De Cock, Pierre Alechinsky, Koen Van Mechelen, Ann Veronica Janssens and Michel Francois, as well as Angel Vergara, Johan Muyle, Luc Deleu, Luc Tuymans and many others. There is a written contribution by Jan Ceuleers and also a piece by Stef van Bellingen on the work of Wesley Meuris, in Dutch, French

Jan Lauwers, L' Enervement.

, Bruxelles, Fondsmercator, 2007., Relie avec jaquette,Nombre de pages: 176pp.Dimensions: 29,7 x 23 cm avec 200 illustrations en couleur. ISBN 9789061537304.

"Il est des moments dans la vie ou l'intervalle, le temps qu'il faut pour se rendre d'un point a un autre, enveloppe l'ame comme le ferait un voile, et nous protege de la froide inanite du quotidien. Ces moments ou lon na rien a faire parce quon est en train d'attendre un nouveau moment important : ce sont les instants ou tout peut arriver, en toute liberte." (Jan Lauwers)" Dans un monde qui s??est replie sur un realisme superficiel pour survivre et exister, Jan Lauwers trace avec les mots et les images un territoire singulier ou l'hysterie, l'absurde, l'indicible, la liberte ou le desarroi peuvent cohabiter de maniere prolifique et reveler une unite. Jan Lauwers met en scene ses multi-personnalites pour creer une ouverture audacieuse sur des champs captifs que notre monde moderne a rendus invisibles."(Jerome Sans) Artiste plasticien, metteur en scene et cineaste, Jan Lauwers (1957) est avant tout connu pour son travail theatral avec la Needcompany. Cet ouvrage, qui accompagne l??exposition L??Enervement, se focalise sur son travail plastique cree entre 1996 et 2006.

Jan Lauwers, Restlessness.

, Bruxelles, Fondsmercator, 2007, Hardcover with dust jacket, Number of pages: 176pp.Dimensions: 29,7 x 23 cm with 200 full colour illustrations. as new !! ISBN 9789061537304.

There are moments in life when the interval, the time that one needs to get from one place to another, wraps itself around your soul like a veil and protects you against the cold senselessness of the everyday. Those moments when nothing needs to be done because you are waiting for a new important moment: these are the moments when everything can happen in complete freedom.??? Jan Lauwers ???In a world which has fallen back on a ???superficial realism?? in order to survive and to exist, Jan Lauwers uses words and images to mark out a wayward territory within which hysteria, the absurd, the unspeakable, freedom and upheaval can come together an even form a unity. Jan Lauwers uses his multifaceted personality to create perilous entrances into areas which our modern world has made invisible.??? Jerome Sans Artist, filmmaker and theatrical creator Jan Lauwers (1957) is mainly known for his theatre work with Needcompany. This book, prompted by the exhibition RESTLESSNESS, focuses on his art from 1996 to 2007. Text in English Nederlandse bijhorende vertaling

Bourgeois, Inez Denissen, Sabine Gruyaert, Jan Huygens, Frank Mees, Marc Oost, Tony Vandenberghe, Stefaan Veeckman, Johan Walgrave, Jan

Reference : 9191

Uit het verleden geput : gebruiksgoed : van opgraving tot museum : de verzameling Jan Gruyaert

, Antwerpen, Provinciaal Museum Sterckshof, 1991., softcover, originele geillustreerde uitgeversomslag in kleur, 21x29,5cm, 139pp, geillustreerd z/w.

Gebruiksgoed van opgraving tot museum, de verzameling Jan Gruyaert, Provinciaal Museum Sterckshof Antwerpen-Deurne.

Book of Marble : Famous First Edition: Jan Christiaan Sepp.

Italy, Taschen Gmbh , 2023 Hardcover in slipcase, 310 x 250 x 35 mm, 312 pages , Edition: English, French, German, Illustrated in fine colors. First printing of 10,000 numbered copies. ISBN 9783836594349.

A Marvel in Marble. The true beauty of stone captured by Jan Christiaan Sepp An exhaustive compendium of marble, Afbeelding der Marmor Soorten (A Representation of Marble Types) depicted 570 samples across 100 colour plates, accompanied by texts in five languages. Published in 1776 at the peak of the Enlightenment, it is regarded, rightly, as one of the finest illustrated scientific books of the era. Over the course of the 18th century, beautiful books that categorised, annotated, and illuminated the Enlightenment pursuit of learning across Europe had become increasingly popular. Knowledge was everything and everywhere, and these books provided it for those not wealthy enough to build their own personal collections of rare and exotic objects. Marmor Soorten, one such edition, took the standards of both aesthetics and categorisation to a whole new level. Jan Christiaan Sepp and his father Christian ? himself a respected collector ? had already earned a reputation for luxury publications on scientific themes, starting with Christian?s own Nederlandsche Insecten (Insects of the Netherlands). But it was his son who created the visual masterpiece Marmor Soorten, revising an existing German publication from 1775 by Adam Ludwig Wirsing. The result ? published in 11 instalments to a print run of around 100 ? was among the finest examples of its kind. Featuring new photography to depict the intricate details of the marble samples, this edition brings an unknown treasure back to relevance. The plates, each meticulously hand-coloured and arranged with painstaking precision, have an abstract-art feel that gives this volume an almost modern slant. This edition reproduces the pages from two copies of Marmor Soorten held at the State and University Library in Dresden and the Getty Research Institute in Los Angeles. Reprinting the work in full for the first time, The Book of Marble brings that rare blend of beauty and encyclopedic knowledge to a wider audience.

EAU-FORTE ORIGINALE : St MALO, par Jan Peeters peintre dessinateur, 1640

Jan Peeters 1640 Une gravure Originale à l'eau-forte et au burin en noir : Format : 15 centimètres de haut par 48 centimètres de large, sur papier vergé blanc ligné, Dessiné et Gravé par Jan Peeters 1640 ,

SUPERBE ET RARE EAU-FORTE ............... en bon état (good condition). bon état

Jan Vanriet. Closed Doors,

Brussels, Roberto Polo Gallery , 2012 Hardback, 240x240mm, 104p, 85 colour illustrations, English edition. . ISBN 9789057791468.

Closed Doors is an important series of recent paintings by Jan Vanriet (1848), who represented Belgium in the 1979 Bienal de Sao Paolo, 1984 Biennale di Venezia and 1990 International Art Festival of the National Museum of Contemporary Art in Seoul. The Jury of the latter awarded its Special Prize to Jan Vanriet, along with John Chamberlain and Mimmo Rotella. In 2010, the international press acclaimed Jan Vanriet's retrospective exhibition Closing Time at the Royal Museum of Fine Arts of Belgium in Antwerp, which was visited by over 88 000 people. Through a restrained 'narrative' painting, Jan Vanriet explores the essential and universal by reducing forms to signs and symbols, using meaningful colours, carefully constructed lyrical surfaces and scumbling paint, almost as if he were inventing a mysterious calligraphy with his fragile brushstrokes. His style, or as the French art historian and theorist Michel Laclotte wrote, maniera, is above all a path which he has taken to express the themes that have obsessed him since the beginning: man and nature oppressed by a ceaselessly unfolding history. Expo: 22/11/2012 - 24/02/2013.

[Portraits].

S.l. [Leyde], s.d. (1625) in-4, [17] ff. n. ch., regroupant 30 portraits contrecollés, basane fauve marbrée, dos à nerfs cloisonné et fleuronné, pièce de titre, tranches rouges (rel. du XVIIIe s.). Coiffes rognées, coins abîmés.

Très curieux recueil d'amateur de portraits et de vues découpés dans l'ouvrage du célèbre philologue hollandais Jan Meurs (1579-1639), intitulé , virisque claris qui utramque ingenio suo, atque scriptis, illustrarunt, libri duo (Leyde, 1625), sorte de répertoire des célébrités et des savants de cette ville. Les deux vues représentent le fort de Leyde (Burgus) et les jardins de l'Académie. Les portraits sont ceux de professeurs, de théologiens calvinistes, de médecins et de membres de l'Académie (cf. liste infra). Ils recouvrent des feuillets de texte en français empruntés à un autre ouvrage, et dont certains semblent avoir été intentionnellement découpés (cf. collation), pour aboutir à une adéquation entre le nombre de planches et leurs feuillets de support.1. Ludolph Van Ceulen (1540-1610, mathématicien de Delft). - 2. Daniel Heinsius (1580-1655, philologue). - 3. Anton Thysius (1565-1640, théologien réformé). - 4. Frans Gomaer (1553-1641, théologien calviniste célèbre, à l'origine de la fameuse querelle sur la prédestination qui déchira les Pays-Bas au début du XVIIe siècle). - 5. Jeremias Bastinck / Bastingius (1551-1595, théologien réformé). - 6. Willebrord Snell Van Royen (1580-1626, mathématicien, élève de Ludolph Van Ceulen). - 7. Gilbert Jack (1578-1628, philosophe aristotélicien écossais). - 8. Pieter Pauw (1564-1617, botaniste et médecin). - 9. Philip Clüver (1580-1622, géographe). - 10. Gerhard Johann Voss (Vossius, 1577-1649, philologue). - 11. Thomas Van Erpe (Erpenius, 1584-1624, orientaliste). - 12. Peter Van der Kun (Cunaeus, 1586-1638, juriste). - 13. Festus Hommius (1576-1642, théologien calviniste). - 14. Guillaume d'Orange, comte de Nassau. - 15. Jan Van den Driesche (1550-1616, orientaliste). - 16. Huig De Groot (Grotius, 1583-1643, juriste). - 17. Pieter Schryver (Scriverius, 1576-1660, philologue). - 18. Pierre Du Moulin l'Ancien (1568-1658, théologien français). - 19. Pier Bertius (1565-1629, mathématicien). - 20. Adriaen De Jonghe (Junius, 1511-1575, médecin). - 21. Jan Van der Does (Dousa, 1545-1604, historien, premier bibliothécaire de l'Université de Leyde). - 22. Pieter Tara (1514-1586, philologue). - 23. Eberhard von dem Vorst (Vortius, 1565-1624, médecin). - 24. Jacob Harmensen (Arminius, 1569-1609, théologien calviniste, adversaire de Gomaer dans la querelle de la prédestination). - 25. Jan Van Meurs (Meursius, 1579-1639, philologue, auteur du recueil). - 26. André Rivet (1572-1651, théologien français). - 27. Franck Pieterszoon Burgersdijk (1590-1635, logicien). - 28. Anton Van Waele (1573-1639, théologien calviniste). - 29. Luc Trelcat (1542-1602, théologien réformé né à Arras). - 30. Jan Polyander van den Kerckhoven (1568-1646, théologien calviniste).Exemplaire provenant de la maison provençale de Castellane, avec ex-libris armorié du XVIIIe siècle, colorisé à la main (cf. Rietstap I, 383 et OHR 2348 et 2349, pour deux autres possesseurs de cette famille). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.

Cock, Jan de. graphic design by Luc Derycke with Jan de Cock ; tekstbijdragen: Marc De Kesel

Reference : 64191

Jan De Cock - Denkmal III * 52 Modules XCII-CCCXIX Bordspel, puzzel of ander speelgoed

, Brussel : Atelier Jan De Cock,, 2004 5 Delen. IN Hardcover en in foedraal. 650 pages, illustrated 413 colour plates, 14 black & white plates, 30.5 x 24.5 cm. *als nieuw. ISBN 9789080842434.

Jan De Cock is rabiaat jong, modernist en estheet. Zijn werk stoort, overstuurt of sluit de wereld van de representatie af, en gooit ons in onze waarneming terug. Dit indrukwekkend boek is een eerste monografie, en bevat een volledig overzicht van de Randschade projecten en de recente reeks panoramas Temps Mort. Essays van Marc de Kesel, Chris Dercon, Wouter Davidts en Luk Lambrecht.

SILHOUETTES PAR JAN (Marseille) - lettre-préface de Sem (manque)- 20 planches de caricatures en lithographies coloriées

1917 DUMAS et JAN MARSEILLE S.d. (1917) -gd.IN PLANO en feuilles : titre+ table des planches + 20 planches de caricatures en lithographies coloriées à plusieurs sujets de celebrités de Marseille, 33x48 cm,dans le genre de Sem,complet des planches ,trés rare, pas au Worldcat.Remise de 20% pour toutes commandes égales ou supérieures à 100 €

derniere réference de ventes (2009) : Jan : « silhouettes » porto folio avec lettre préface de Sem et dédicace de Jan sur la couverture, 18 lithos, 33x48 cm Remise de 20% pour toutes commandes supérieures à 200 €

WILLEMS Jan-Frans ( editor ) - Jan De KLERK van Antwerpen - [ ] Jan Van BOENDALE :

Reference : 50275

De Brabantsche Yeesten , of Rymkronyk van Braband , door Jan De Klerk , van Antwerpen , uitgegeven door J.F. Willems lid der Koninglyke Academie. Volume I - bevattende Boek I- Boek V . - Volume II - bevattende Boek VI . ( 2 vols.)

" Brussel, M. Hayez, drukker der Koninglyke Academie, 1839 (volume I ) , 1843 ( volume II ) , 2 vols. in-4°, [1] (12) nn pp + lxix pp + 904 pp + 20 lithogr. platen h.t. ; [2] (14)nn pp ( met frontispiece) + xii pp + 780 pp + (1)nn pp ( addenda) + 1 fac-simile plaat. Volume I omvat de boeken I tot V. Volume II omvat het boek VI. Hier gebonden in twee uniforme half-linnen banden met twee lederen etiketten op de gladde rug. Moderne banden met behoud van het originele boekblok. Alle sneden gemarmerd en gespikkeld. Mooi exemplaar, met de bibliotheekstempel ( met annulatie) van de ''Stadsbibliothek Aachen ''. Uitzonderlijk goed bewaard. Eerste originele uitgave door de ''Commission Royale d'Histoire '' van de Brabantse Yeesten met het commentaar van Jan Frans Willems. Deze twee volumes omvatten samen de oorsponkelijke 5 boeken , en boek VI , van het werk dat ontstond tussen ca. 1318 en 1350. In totaal 16318 verzen. De auteur werd geïdentificeerd als Jan van Boendale. Circa 100 jaar later werd een voortzetting geschreven - boek VI -boek VII. Deze voortzetting bestaande uit het 7e boek werd in 1869 voor het eerste uitgegeven door Jan Henri Bormans ( dit deel hier niet aangeboden).."

You can use my skin, Jan Van Imschoot

, MER Paper Kunsthalle, 2013 Gebonden, Hardcover HC / 56 pages / 28 x 24 cm Language Eng/NL. tweedehands als nieuw. ISBN 9789490693985.

The book 'You can use my skin' comes out at the occasion of the 50th birthday of the artist Jan Van Imschoot. Het boek 'You can use my skin' komt uit naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de kunstenaar Jan Van Imschoot.

Jan Fabre The Year of the Hour Blue Drawings and Sculptures The Years of the Hour Blue. Drawings & Sculptures 1977-1992.

, silvana, 2012 Hardcover with dusjacket, Engelstalig, 260 pagina's. 35x289x259 mm. ISBN 9788836623167.

Jan Fabre is one of the few artists of our epoch who so radically bring the metaphorical to what is immediately conceivable - and let it unfold its power there. (Lorand Hegyi)This catalogue invites you to enter the poetic and sensitive universe of an exceptional creator. Artist and author, Jan Fabre lets us see a unique world marked with metaphors, fantasies, symbols and realities. Often presented as a subversive artist, Jan Fabre brings us to discover here the Hour Blue, this hour of daybreak which immerses our reality in a strange universe, in which the forms escape their outline to drown themselves and spread their presence into a deep blue. This poetic hour becomes the intervening period convenient to all kinds of metamorphosis and outbreaks, and so animals, faces, objects appear and rise to the surface scrawled in blue Bic of Jan Fabre's drawings.

Jan van Goyen. Ein Oeuvreverzeichnis 1596-1656]. [Band] IV: Kunstler um Jan van Goyen. Maler und Zeichner.

, Davaco Publishers,, 1991 Hardcover with dusjacket, 482 pages, Illustrated. Bibl. ex. in fine condition. ISBN 9070288729.

Text in German.- Although Jan van Goyen's influence on his contemporaries and later artists was of immense importance, one seldom finds, in the standard books of reference, reproductions of works by the artists in Van Goyen's circle.Since the publication of Hans-Ulrich Beck's Oeuvre-catalogue on Jan van Goyen, a re-classification of our current knowledge of painters and draughtsmen in his circle has become a necessity. With this in mind the author has deliberately chosen a rather wide range of artists in Van Goyen's circle, and not limited himself to his immediate followers. In his observation Hans-Ulrich Beck has included artists whom one would not at first glance associate with Van Goyen, whose works - or at least some of them - could give rise to problems of attribution.This book should, however, also enable one to discover the hidden charm of the works of lesser artists and help one to recognize their works. Just as in the case of Jan van Goyen, the majority of the paintings of these artist-associates, followers, and imitators is to be found in private collections and occasionally on the market.The 66 color illustrations in this book were chosen mainly from private collections. Most of them had never been previously reproduced in color.Among the ca. 60 artists there are Corn. Beelt

UN VILLAGGIO CINESE NELLA RIVOLUZIONE CULTURALE

TORINO GIULIO EINAUDI EDITORE 1971

Edizione del 1971 di questo studio di Jan Myrdal e Gun Kessle. "Questo nuovo libro di Jan Myrdal e Gun Kessle è per molti aspetti la continuazione della ricerca da loro compiuta oto anni fa e pubblicata in questa collana, quel "Rapporto da un villaggio cinese" che è ormai divenuto un classico dela sociolofia politica e un testo fondamentale oper comprendere la Cina". Traduzione a cura di Margareta Josephson. Numerose foto. In buone condizioni. Copertina editoriale in buone condizioni generali con lievi usure ai margini e dorso. Legatura in buone condizioni. All'interno le pagine si presentano in buone condizioni con rare fioriture. In 16. Dim. 18x10,5 cm. Pp. 191+(5).Edition of 1971 of this study by Jan Myrdal e Gun Kessle. "Questo nuovo libro di Jan Myrdal e Gun Kessle è per molti aspetti la continuazione della ricerca da loro compiuta oto anni fa e pubblicata in questa collana, quel "Rapporto da un villaggio cinese" che è ormai divenuto un classico dela sociolofia politica e un testo fondamentale oper comprendere la Cina". Translation by Margareta Josephson. Different photoes. In good conditions Editorial cover in good general conditions lightly worn in the extremities. Binding in good conditions. Inside pages are in good conditions with occasional foxings.In 16. Dim. 18x10,5 cm. Pp. 191+(5).

Jan Fabre: Tekeningen.

Gent , Museum van Hedendaagse Kunst - SMAK, 1985 Bound, Hardcover with original plastic-cover complete. Text in NL/ENG (Traduction FR/DE). Print limited of 500 ex. Fine condition!.

Exposition - Tentoonstellingscatalogus Jan Fabre: Tekeningen. SMAK -Gent.

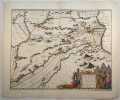

Nova Barbariae descriptio

1650

TiTOLO: Nova Barbariae descriptio from Nieuwen Atlas Amstelodami, Sumptibus Joannis Janssonii 1650 circa Dimensioni del foglio: 485 x 600 mm. Dimensioni dell'incisione: 355 x 525 mm. Tecnica: incisione su rame Condizioni generali: Eccellenti rare fioriture. Meravigliosa mappa del Nord Africa di grandi dimensioni acquarellata a mano tratta dall'Atlante "Nieuwen Atlas" [translation: The New Atlas], di Jan Jansson, pubblicata ad Amsterdam nel 1650 circa. La mappa mostra anche l'odierno Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto. Titolo decorato con elaborato cartiglio e illustrazioni dell'interpretazione europea della flora e fauna africana. Descrizione completa dell'Egitto e Nord Africa in lingua latina al verso. Jan Jansson, celebre cartografo, appartenente ad una lunga stirpe di stampatori attivi a partire dal XVII secolo. Si stabilirono prima ad Arnhem poi ad Amsterdam. Furono stampatori di mappe, di libri e librai. Title: Nova Barbariae descriptio from Nieuwen Atlas Amstelodami, Sumptibus Joannis Janssonii 1650 circa Sheet size: 19.09 x 23.62 in; 485 x 600 mm. Plate area: 13.98 x 20.67 in; 355 x 525 mm. Technique: Copper engraving Overall condition: Excellent condition, with light foxing. A wonderful large scale hand-colored map of North Africa, from one of the great early 17th-century Atlas "Nieuwen Atlas" [translation: The New Atlas], by Jan Jansson, published in Amsterdam in 1650 circa. The map shows what is now Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt. Elaborately decorated title and illustrations of European interpretations of african flora and fauna. Complete description of Egypt and North Africa in latin language in the verso. Jan Jansson was part of an influential family of map publishers from the Netherland throughout the 17th century and beyond. They were based in Arnhem than in Amsterdam. They were printers, publishers and booksellers. Overall Condition: Excellent

Aegypti recentior descriptio

TiTOLO: Aegypti recentior descriptio tratto dal Nieuwen Atlas Amstelodami, Sumptibus Joannis Janssonii 1650 circa Dimensioni del foglio: 487 x 592 mm. Dimensioni dell'incisione: 452 x 506 mm. Tecnica: incisione su rame Condizioni generali: Eccellenti rare fioriture. Piccoli strappi marginali<BR><BR>Meravigliosa mappa dell'Egitto di grandi dimensioni acquarellata a mano tratta dall'Atlante "Nieuwen Atlas" [translation: The New Atlas], di Jan Jansson, pubblicata ad Amsterdam nel 1650 circa. La mappa mostra il Cairo e il fiume Nilo cosi come sfocia al Mar Mediterraneo. Orientata a 90 gradi a sinistra cosi che l'Egitto è in orizzontale. Bellissima raffigurazione delle Piramidi. Descrizione completa dell'Egitto in lingua latina al verso. Jan Jansson, celebre cartografo, appartenente ad una lunga stirpe di stampatori attivi a partire dal XVII secolo. Si stabilirono prima ad Arnhem poi ad Amsterdam. Furono stampatori di mappe, di libri e librai. Title: Aegypti recentior descriptio from Nieuwen Atlas Amstelodami, Sumptibus Joannis Janssonii 1650 circa Sheet size: 19.7 x 23.3 in; 487 x 592 mm. Plate area: 17.8 x 19.9 in; 452 x 506 mm. Overall condition: Excellent condition, with light foxing. Very little tears in the edges. A wonderful large scale hand-colored map of Egypt, from one of the great early 17th-century Atlas "Nieuwen Atlas" [translation: The New Atlas], by Jan Jansson, published in Amsterdam in 1650 circa. The map shows Cairo and the Nile River as it flows from the Mediterranean Sea. Oriented 90 degrees to the right so that the Nile is horizontal. Wonderful depiction of the Pyramids. Complete description of Egypt in latin language in the verso. Jan Jansson was part of an influential family of map publishers from the Netherland throughout the 17th century and beyond. They were based in Arnhem than in Amsterdam. They were printers, publishers and booksellers. Overall Condition: Excellent

Fezzae et Marocchi

TiTOLO: Fezzae et Marocchi tratto dal Nieuwen Atlas Amstelodami, Sumptibus Joannis Janssonii 1650 circa Dimensioni del foglio: 487 x 595 mm. Dimensioni dell'incisione: 390 x 505 mm. Tecnica: incisione su rame Condizioni generali: Eccellenti rare fioriture. Meravigliosa mappa del Marocco di grandi dimensioni acquarellata a mano tratta dall'Atlante "Nieuwen Atlas" [translation: The New Atlas], di Jan Jansson, pubblicata ad Amsterdam nel 1650 circa. La mappa mostra anche lo Stretto di Gibilterra. Titolo decorato con elaborato cartiglio. Descrizione completa del Marocco in lingua latina al verso. Jan Jansson, celebre cartografo, appartenente ad una lunga stirpe di stampatori attivi a partire dal XVII secolo. Si stabilirono prima ad Arnhem poi ad Amsterdam. Furono stampatori di mappe, di libri e librai. Title: Fezzae et Marocchi from Nieuwen Atlas Amstelodami, Sumptibus Joannis Janssonii 1650 circa Sheet size: 19.17 x 23.42 in; 487 x 595 mm. Plate area: 15.35 x 19.88 in; 390 x 505 mm. Technique: Copper engraving Overall condition: Excellent condition, with light foxing. A wonderful large scale hand-colored map of Morocco, from one of the great early 17th-century Atlas "Nieuwen Atlas" [translation: The New Atlas], by Jan Jansson, published in Amsterdam in 1650 circa <BR>The map shows also the Strait of Gibraltar. Elaborately decorated title and decoration cartouches. Complete description of Morocco in latin language in the verso. Jan Jansson was part of an influential family of map publishers from the Netherland throughout the 17th century and beyond. They were based in Arnhem than in Amsterdam. They were printers, publishers and booksellers. Overall Condition: Excellent

Edward Leibovitz.

, Zellik, Roularta Art Books, 1994., Originele geillustreerde uitgeversomslag in kleur met flappen, 29x25cm, 159pp, geillustreerd in kleur en z/w. ISBN 9054661526.

Edward Leibovitz monografie; Tekst Nederlands / Francais / English /Deutsch.

Kim Christiaens, Jan De Volder, Sam Kuijken, Dries Vanysacker (eds)

Reference : 67281

Pius XII and the Low Countries

, Brepols - Harvey Miller, 2025 paperback, Pages: 384 pages, Size:156 x 234 mm, Illustrations:6 b/w, 1 tables b/w., Language:English, *new. ISBN 9782503617282.

The opening of the different Vatican Archives for the pontificate of Pius XII (1939-1958) in March 2020 sparked the interest of scholars across different disciplines worldwide. It invigorated tendencies to revisit the history of the 1940s and 1950s beyond the established narratives and sources, and nourished hopes to address both longstanding and emerging questions, and to discover innovative themes and approaches. Three years after the opening of these archives, a multidisciplinary group of scholars from Belgium and the Netherlands convened at a scientific conference in Rome, organized by the editors of this volume, to study the impact of the archival access on diverse research domains. This publication presents new research based on documentation unearthed in the Vatican archives, spanning both the Second World War and the postwar period and challenges existing scholarship not only on the history of the Catholic Church, but also on broader themes in the Low Countries. TABLE OF CONTENTS Introduction Kim Christiaens, Jan De Volder, Sam Kuijken & Dries Vanysacker Part I - Historiography The State of the Art of Research on Pius XII Philippe Chenaux Different Archives on Pius XII. A Comparative Approach and Historiographic Considerations Matteo Luigi Napolitano Pope Pius XII and the Shoah. Methodological Approaches Jean-Dominique Durand Part II - The Second World War The Terrible Secret. Reflection on Holocaust Awareness in the Vatican, June 1941-December 1942 Monika Stolarczyk-Bilardie Pragmatic prudence or principled protest? The Catholic Church in Belgium and the Netherlands and the persecution of the Jews (1940-1945) according to the Vatican Archives Jan De Volder A ?diplomat Pope? in the face of war (1939-1945). As seen by Harold Tittmann Vincent Dujardin Pius XII and the Netherlands during the Second World War. Solace or silence between Utrecht and the Vatican Jan Th. M. Bank The Silences of the Popes in War. Benedict XV and Belgium, Pius XII and Poland Gabriele Rigano Part III - Intra-ecclesiastical developments Secret Visits to the Brussels Nunciature. Archbishop Clemente Micara, Father Donatus Wynant and the observant crisis in the Belgian Capuchin province Anton Milh Pius XII and Women Religious. The Belgian Perspective Kristien Suenens Wartime Canon Law. Another History of the Church during the second world conflict Élisabeth Bruyère Mgr. Paolo Giobbe?s Internunciature in the Netherlands (1935-1958). Documents in the Vatican Archives Marco Figliola Part IV - Global and cultural developments The Vatican and the burden of Postwar Divine Interventions Peter Jan Margry Pius XII and the Olympic Games of Melbourne 1956 within his broader vision on sport and in the light of his successors? contacts with the International Olympic Committee Dries Vanysacker Pius XII, Teilhard de Chardin and the Belgian Jesuits Dominique Lambert Between Fears and Hopes. Belgian Perspectives on the Catholic Turn Towards Latin America (1945-1958) Kim Christiaens and Sam Kuijken Further Notes on Eugenio Pacelli?s ?Ostpolitik? Johan Ickx List of Contributors Register of historical persons

"Marie Bell - Renaud et Armide". Encre de Chine et aquarelle sur papier, collée sur carton, signée en bas à droite, (1940), 50 x 37.5 cm.

1940 1

Dans cette oeuvre très expressive, Jan MARA dessine d'un trait sûr et appuyé la comédienne Marie BELL avec ses cheveux rouges ébouriffés. Son long nez, sa bouche sensuelle, donnent au visage un caractère singulier non dénué de poésie. Des boucles tombent sur ses épaules, tandis qu'une cape de mousseline rose et verte recouvre ses bras. Le ballet "Renaud et Armide", de HAENDEL, est inspiré de la "Jérusalem délivrée" du TASSE, a été représenté à Paris pendant la guerre. De petites étoiles vertes parsèment le décor. Caricaturiste, illustrateur, affichiste, Jan MARA (1985-1964), collabore, entre autres, avec MAC ORLAN. Il travaille à La Vie Parisienne et croque les vedettes de théâtre.

Cambrinus de bierkoning : vertelling uit den goeden ouden tijd.

Antwerpen, Opdebeek, 1941 Ingenaaid, originele uitgeversomslag in kleur door Jan Waterschoot, 17.1x23.8 cm., 120 pp., illustraties in z/w.

Penteekeningen van Jan Waterschoot.

Write to the booksellers

Write to the booksellers![[Portraits].. [MEURSIUS (Jan Van Meurs, dit Joannes)]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/195420_1_thumb.jpg)

![[Portraits].. [MEURSIUS (Jan Van Meurs, dit Joannes)]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/195420_2_thumb.jpg)

![[Portraits].. [MEURSIUS (Jan Van Meurs, dit Joannes)]](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CFT/195420_3_thumb.jpg)