50000 books for « des henri »Edit

-

Latest

Last 24h (15)

Last 3 days (42)

Last month (693)

Last week (67)

-

Language

Albanian (1)

Dutch (18)

English (20)

French (63302)

German (2)

Greek (1)

Italian (2)

Japanese (2)

Latin (3)

Romanian (1)

Russian (62)

Spanish (1)

-

Century

15th (2)

16th (37)

17th (91)

18th (499)

19th (4979)

20th (31092)

21st (2031)

-

Countries

Belgium (3614)

Brazil (10)

Canada (327)

China (158)

Côte d'Ivoire (50)

Denmark (125)

France (55833)

Germany (183)

Greece (33)

Italy (63)

Switzerland (2942)

United Kingdom (12)

United States of America (65)

-

Syndicate

ALAC (284)

CLAM (174)

CLAQ (100)

CNE (33)

ILAB (28760)

NVVA (598)

SLACES (598)

SLAM (27201)

SNCAO (301)

Type

- Any type (4)

- Art print (3)

- Artists book (7)

- Autograph (5)

- Book (60695)

- Disk (10)

- Drawings (41)

- Engraving (16)

- Magazine (141)

- Manuscript (3)

- Maps (43)

- Music sheets (2350)

- New book (2)

- Old papers (11)

- Photographs (77)

- Postcards (1)

- Posters (6)

Topics

- Alsace (208)

- Amouroux henri (222)

- Archaeology (477)

- Architecture (325)

- Army (190)

- Autographs (660)

- Auvergne (347)

- Barbusse henri (315)

- Belgium (300)

- Béraud henri (336)

- Bergson henri (249)

- Bibliophilism (226)

- Biography (796)

- Bordeaux (185)

- Bordeaux henry (176)

- Brittany (405)

- Burgundy (215)

- Catholicism (213)

- Children’s books (365)

- China (178)

- Christianity (395)

- Comic strip (253)

- Cooking (203)

- Dedication (474)

- Drawings (317)

- Duvernois henri (337)

- Early printed books (234)

- Economics (398)

- Education (244)

- Eydoux henri-paul (221)

- Fine arts (524)

- First edition (1766)

- French literature (259)

- Genealogy (256)

- Geography (524)

- Gougaud henri (179)

- Hackney (541)

- Heine henri (275)

- Helvética (492)

- History (3275)

- Horticulture (203)

- Illustrated books (270)

- Industrial arts & crafts - fine arts (256)

- Journalism (228)

- Lavedan henri (395)

- Law (514)

- Linnean society of lyons (200)

- Literature (4494)

- Lyons and area (200)

- Lyons college (200)

- Lyons college pc (200)

- Lyons revue (200)

- Magazine (384)

- Manuscripts (255)

- Matisse (188)

- Medicine (557)

- Michaux henri (903)

- Military arts (215)

- Montherlant henry de (206)

- Mosaic (261)

- Music (190)

- Navy (346)

- Newspapers press (764)

- Painting (247)

- Paris (955)

- Philosophy (913)

- Photography (485)

- Poetry (1116)

- Policy (501)

- Pourrat henri (732)

- Provence (191)

- Psychology (374)

- Queffelec henri (516)

- Regionalism (633)

- Religions (796)

- Reliure (199)

- Review (675)

- Reviews (631)

- Saint peter (183)

- Sciences (340)

- Scores (2701)

- Sociology (190)

- Songs (2017)

- Stendhal (239)

- Switzerland (567)

- Tales (188)

- Theatre (712)

- Theology (482)

- Travel (300)

- Troyat henri (2388)

- Various (585)

- Vernes henri (277)

- Waltz (175)

- War (1109)

- Youth (182)

Théâtre. Omphale; Marguerite et Margot; Les petits pieds; L'héritière

Paris, Société d'Editions Littéraires et Artistiques, 1906. 385 g In-8, demi basane, [2] ff., 79-79-20-94 pp.. Henri de Saussine, de son nom complet, Henri du Pont de Gault-Saussine, était compositeur et écrivain, il apparaît dans la correspondance de Proust. Exemplaire sans le faux-titre qui a été coupé probablement pour faire disparaître le nom d'un dédicataire. ''Cercle agricole'' frappé au bas du dos. Ouvrage peu courant. . (Catégories : Théâtre, )

L'enfant

Paris, Mornay, 1920. 940 g In-8, demi maroquin rouge à coins, dos à faux-nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, 438-[2] pp., [1] f., vii pp., [1] f., frontispice. Illustré de bois gravés par Henri Barthélémy. Un des 935 exemplaires numérotés sur papier de Rives. Reliure signée de H. Blanchetière. . (Catégories : Livres illustrés, Littérature, )

Le bachelier

Paris, Mornay, 1921. 995 g In-8, demi maroquin rouge à coins, dos à faux-nerfs, tête dorée, couvertures et dos conservés, 479-[1] pp., [1] f., frontispice. Illustré de bois gravés par Henri Barthélémy. Un des 961 exemplaires numérotés sur papier de Rives. Reliure signée de H. Blanchetière. . (Catégories : Livres illustrés, Littérature, )

Catalogue des estampes d'ornement faisant partie des collections de la bibliothèque royale de Belgique, classé par nature d'objets, suivi d'un index alphabétique des noms d'auteurs et accompagnés de planches

Bruxelles, Henri Lamertin, 1907. 1420 g In-8, pleine toile bordeaux à la bradel, première couverture conservée, 1 ff., xi-[3]-491-[1] pp., 2 ff., illustré de 8 planches hors texte.. Intéressant ouvrage sur les estampes d'ornement, sujet trop peu étudié. . (Catégories : Gravures / Estampes, Ornements, )

Les artistes décorateurs du bois. Répertoire alphabétique des ébénistes, menuisiers, sculpteurs, doreurs sur bois, etc., ayant travaillé en France aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Paris, Bibliothèque d'Art et d'Archéologie, 1912. 2160 g 2 volumes in-4, demi chagrin brun, couvertures conservées, xvii-[1]-323 pp., [1] f.; xxiii-262 pp., [1] f.. Petits frottements. . (Catégories : Bois, Ebénisterie, Menuiserie, )

Les conseillers du parlement de Normandie, au seizième siècle (1499-1594). Recueil généalogique établi sur la base du Manuscrit Bigot, de la bibliothèque de Rouen

Rouen et Paris, A. Lestringant et Auguste Picard, 1960. 1170 g In-8 broché, [2] ff., xii-676 pp., [1] f.. Saffroy, 29354. Rare et très recherché. . (Catégories : Normandie, Généalogie, Noblesse, )

Généalogie de la famille Eudel

Paris, Saffroy, 1947. 240 g In-8 broché, 54-[1] pp., 2 tableaux généalogiques dépliants, écus armoriés in-texte. Famille de Picardie, établie à Corbie, Péronne, ... Généalogie établie d'après les travaux précédents de l'abbé P. de Cagny, J. Gosselin et Jules d'Ournel. Tirée à 100 exemplaires numérotés. Petite mouillure à l'angle des derniers feuillets. . (Catégories : Généalogie, )

Biographies des principales personnalités françaises décédées au cours de l'année 1962

Paris, Chez l'auteur, 1964. 270 g In-8 broché, 292 pp.. Ouvrage qui se présente le successeur des nécrologes des 18e et 19e siècles. . (Catégories : Biographie, )

Considérations sur le système philosophique de M. de La Mennais. Paris, Derivaux, 1834 [Suivi de :] Lettre sur le Saint-Siège. Paris, Debécourt, 1838

Paris, Derivaux, 1834. 410 g Deux ouvrages reliés en un volume in-8, demi basane noire, dos orné à décor romantique, [3] ff., 208 pp., vii-[1]-75 pp.. Rare réunion en reliure d'époque et en édition originale de ces deux ouvrages. Petit cachet ex-libris E. Beaufils. Plusieurs feuillets blancs ont été reliés à la fin du volume. Quelques petites rousseurs. . (Catégories : Religion, Catholicisme, Philosophie, )

La Lanterne. Collection des numéros parus à l'étranger ou interdits en France

Paris, (Lacaze), (1870). 1120 g Grand in-8, demi percaline noire, 416 pp.. Retirage des numéros parus à l'étranger ou interdits en France du n° 11 du 8 août 1868 au n° 50 du 7 mai 1869. Cette publication devait comporter 64 numéros mais elle est restée inachevée et s'est arrêtée au milieu du numéro 50. Le Quillec, Bibliographie critique de la Commune de Paris, 520. Ouvrage assez rare. Exemplaire relié pour M. Verneuil. . (Catégories : Politique, Second Empire, Périodiques, )

Clément XIV et Carlo Bertinazzi

Paris, Magen et Comon, 1840. 465 g In-8, demi chagrin prune, dos à faux-nerfs, tranches peignées, xxii-[1]-320 pp.. Ouvrage dirigé contre les jésuites à partir d'une correspondance fictive entre le pape Clément XIV et le comédien Carlin. La première édition date de 1827. Quelques rousseurs. . (Catégories : Histoire, )

La défense des appellations d'origine viticoles sur le plan international

Paris, Office International du Vin, 1946. 30 g In-8, agrafé, 15 pp.. Extrait du n° de mai 1946 de l'Office International du Vin. . (Catégories : Vin, Oenologie, )

La censure sous le Premier Empire. Avec documents inédits

Paris, Perrin et Cie, 1887. 850 g In-8, demi basane marbrée, tête dorée, couvertures conservées, 400 pp.. Quelques frottements. . (Catégories : Censure, Empire, )

Recueil de 19 publications.

, , 1814-1843. 19 pièces reliées en 1 vol. in-8, sommaire manuscrit sur la garde supérieure, demi-toile verte chagrinée, dos lisse orné (reliure de l'époque).

Important recueil des derniers travaux de l'abbé Grégoire, mis à la retraite sénatoriale et chassé de l'Institut de France en 1814 ; il se retira à Auteuil mais fut élu en 1819 député de l'Isère, puis exclu à l'unanimité de l'Assemblée à l'ouverture de la session. Il quitta définitivement la vie publique et dut vendre sa bibliothèque, toute pension lui ayant été supprimée. Il meurt à Paris en 1831 à l'âge de quatre-vingt ans, restant fidèle au serment qu’il avait prêté à la Constitution civile du clergé donc sans messe funéraire ; les derniers sacrements lui sont administrés par l'abbé Guillon, contre sa hiérarchie.Provenance : Alphonse Mahul (ex-libris du château de Villardonnel) avec quatre ex dono autographes de l'abbé Grégoire à Alphonse Mahul qui établit ce recueil. Alphonse Mahul (1795-1871), député de l'Aude, préfet de la Haute-Loire, du Vaucluse puis de la Haute-Garonne sous Louis-Philippe. Polygraphe, Mahul a donné des travaux historiques, politiques, agronomiques, biographiques et bibliographiques.1. LAVAUD (J). Notice sur Henri Grégoire. Paris, Corréard, Brissot-Thivars, Grenoble, Falcon, 1819. In-8 de 102 pp. Edition originale.2. GREGOIRE (Henri). De la Noblesse de la peau ou du préjugé des blancs contre la couleur des Africains et celle de leurs descendans, noirs et sang-mêlés. Paris, Baudouin Frères, 1826. In-8 de (4)-75-(1) pp. Édition originale très rare. Le dernier grand texte publié du vivant de l'abbé Grégoire (1750-1831), point d'orgue d'une vie de combats contre les préjugés ; ici, le préjugé sur la prééminence de la couleur blanche doit être combattu par la raison, la religion et l'intérêt. Son abolition peut être accélérée grâce à l'influence des lois, des magistrats, du clergé et des écrivains. INED, 2142 ; a échappé à Sabin ; Work, Bibliography of the Negro in Africa and America, p. 599.3. GREGOIRE (Henri). Notice sur les singularités d'une lettre pastorale imprimé très récemment. Paris, De l'imprimerie de Baudouin frères, 1821. In-8 de 12 pp. Extrait de la Chronique religieuse, tome V, p. 532-545. Au sujet d'une Lettre pastorale de Mgr. l'évêque de Macri, vicaire apostolique… l'occasion de sa prise de possession et de son installation. Ex dono manuscrit De la part de l'auteur M. Mahul.4. GREGOIRE (Henri). Observations préliminaires sur une nouvelle édition d'un ouvrage intitulé : Histoire du Commerce homicide appelé Traite des Noirs. Sans lieu ni date (1822). In-8 de 4 pp. Edition originale. Éloge de l'ouvrage de Thomas Clarkson et de la politique abolitionniste de l'Angleterre. INED, 2144.5. GREGOIRE (Henri). Des peines infamantes à infliger aux négriers. Paris, Baudouin frères, 1822. In-8 de (4)-58-(2) pp. Edition originale. La peine de mort se révélant inefficace, ce sont des peines infamantes qu'il faut infliger aux négriers. INED, 2146. Ex dono manuscrit M. Mahul. De la part de l'auteur.6. GREGOIRE (Henri). Rapport de Grégoire à la Convention Nationale, sur le vandalisme révolutionnaire. Paris, Imprimerie Maulde et Renou, s.d. (1843). In-8 de 23 pp. Le premier des trois rapports sur le vandalisme du 14 fructidor an II, réimprimé pour le Bulletin du Bibliophile en 1843. Tourneux, III, 17721.7. GREGOIRE (Henri). De la constitution française de l'an 1814, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, Égron, 1814. In-8 de 34 pp. Deuxième édition.8. BARRUEL (Augustin). Du principe et de l'obstination des jacobins, en réponse au sénateur Grégoire. Par l'abbé Barruel. S.l.n.d. (Paris, 1814). In-8 de 8 pp. Edition originale.9. GREGOIRE (Henri) et PIE VII. Homélie du citoyen cardinal Chiaramonti, évêque d'Imola, actuellement souverain pontife Pie VII, adressée au peuple de son diocèse, dans la République cisalpine, le jour de la naissance de Jésus-Christ, l'an 1797, traduite de l'italien par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Conforme à l'édition originale d'Imola. A Paris, chez Baudouin frères, 1818. Première édition française de l'Omelia del cittadino cardinal Chiaromonti, vescovo d'Imola, ora sommo pontefice Pio VII traduit de l'italien par l'abbé Grégoire. In-8 de 29-(1) pp.10. GREGOIRE (Henri). Discours prononcé à Belleville près Paris, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois, à l'inhumation du vénérable Jean-Antoine Maudru, ancien évêque de Saint-Dié, le 15 septembre 1820. Paris, Baudouin frères, s.d. (1820). In-8 de 8 pp. Edition originale. Extrait de la Chronique religieuse. Tome V.11. GREGOIRE (Henri). Notice sur une association de prières le dernier jour de chaque mois, par H. Grégoire. (Extrait de la Chronique religieuse, t. V) ; Paris, Baudouin, 1821. In-8 de 10 pp. Édition originale.12. GREGOIRE (Henri). De l'Église gallicane dans son rapport avec le Souverain Pontife. Paris, Dondey-Dupré, 1821. In-8 de 23 pp. Extrait de la 32e livraison de l'Abeille (faux-titre). Edition originale. Compte rendu de l'ouvrage de M. de Maistre, par H. Grégoire.13. GREGOIRE (Henri). Cruautés exercées par les Turcs sur la Nation Grecque et particulièrement sur le clergé. (Extrait de la Chronique religieuse, t. 6.). Paris Baudouin, s.d. (1821). In-8 de 6 pp. Edition originale. Ex dono manuscrit De la part de l'auteur.14. GREGOIRE (Henri). Des Garde-malades, et de la nécessité d'établir pour elles des cours d'instruction. Par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, Baudouin fils, s.d. (1821). In-8 de 11 pp.15. GREGOIRE (Henri). Lettre aux électeurs du département de l'Isère, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, Baudouin frères, 1819. In-8 de 23 pp. Édition originale. Remerciements pour son élection et refus de donner sa démission.16. GREGOIRE (Henri). Seconde lettre aux électeurs du département de l'Isère, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, Baudouin frères, 1820. In-8 de 31 pp. Edition originale. Au sujet de son exclusion de la Chambre.17. GREGOIRE (Henri). Abdication volontaire et motivée du titre de commandeur dans la Légion d'honneur. Nouvelle édition. Paris, 19 novembre 1822. Paris, Fain, s. d. (1822). In-8 de 6 pp.18. GREGOIRE (Henri). Considérations sur la liste civile, par M. Grégoire, ancien évêque de Blois. Paris, les marchands de nouveautés, 1830. In-8 de 23 pp. Edition originale du dernier livre de l'abbé Grégoire. En novembre 1830, Grégoire exprimait sa rancoeur contre la monarchie dans son opuscule Considérations sur la liste civile, où il dénonçait les traitements que s'octroyaient Louis XVIII et Charles X : « Si, comme on le prétend, la liste civile de Charles X s'élevait au moins à 40.000.000 fr., cette somme eût suffi pour payer la présidence des Etats-Unis pendant 320 ans ». Ex-libris manuscrit « Mahul » sur le titre.19. GUILLON (Marie-Nicolas-Silvestre). Exposé de ma conduite auprès de M. Grégoire, Marie-Nicolas-Silvestre Guillon. Paris, Levasseur, 1831. In-8 de 43 pp. Edition originale.

[Editions Rombaldi] - Collectif ; Pierre Gascar - Claire Sainte-Soline - Alfred Kern - Henri Bosco - Henri Queffélec - Henri Béraud - José Cabanis - Louis Pergaud - Alphonse de Chateaubriant - La Varende - André Stil - René Fallet - G.E. Clancier - André Dhôtel - Henri Vincenot - Marc Blancpain - Maurice Genevoix - Pierre Fritsch - André Chamson - Henri Pourrat

Reference : 59659

(1979)

Collection "Les Provinces" (20 Tomes - Complet) Pierre Gascar : La Graine (Aquitaine) - Claire Sainte-Soline : Journée (Poitou) - Alfred Kern : Le Jardin perdu (Alsace) - Henri Bosco : Le Trestoulas (Provence) - Henri Queffélec : Tempête sur Douarnenez (Bretagne) - Henri Béraud : Le Bois du Templier pendu (Dauphiné) - José Cabanis : Les Jardins de la Nuit (Gascogne) - Louis Pergaud : Le Roman de Miraut (Franche-Comté) - Alphonse de Chateaubriant : La Brière (Pays-de-Loire) - La Varende : Pays d'Ouche (Normandie) - André Stil : Beau comme un Homme (Flandres) - Henri Pourrat : Gaspard des Montagnes (Auvergne) - René Fallet : Banlieue Sud-Est (Ile-de-France) - G.E. Clancier : Quadrille sur la Tour (Limousin) - André Dhôtel : Les Mystères de Charlieu sur Bar (Champagne) - Henri Vincenot : Le Pape des Escargots (Bourgogne) - Marc Blancpain : Les Peupliers de la Prétantaine (Picardie) - Maurice genevoix : Raboliot (Berry) - Pierre Fritsch : Une Enfance Lorraine (Lorraine) - André Chamson : Les Hommes de la Route (Languedoc)

20 vol. in-12 cartonnage éditeur illustré, Editions Rombaldi, 1979, Contient : Pierre Gascar : La Graine (Aquitaine) - Claire Sainte-Soline : Journée (Poitou) - Alfred Kern : Le Jardin perdu (Alsace) - Henri Bosco : Le Trestoulas (Provence) - Henri Queffélec : Tempête sur Douarnenez (Bretagne) - Henri Béraud : Le Bois du Templier pendu (Dauphiné) - José Cabanis : Les Jardins de la Nuit (Gascogne) - Louis Pergaud : Le Roman de Miraut (Franche-Comté) - Alphonse de Chateaubriant : La Brière (Pays-de-Loire) - La Varende : Pays d'Ouche (Normandie) - André Stil : Beau comme un Homme (Flandres) - Gaspard des Montagnes (Auvergne) - René Fallet : Banlieue Sud-Est (Ile-de-France) - G.E. Clancier : Quadrille sur la Tour (Limousin) - André Dhôtel : Les Mystères de Charlieu sur Bar (Champagne) - Henri Vincenot : Le Pape des Escargots (Bourgogne) - Marc Blancpain : Les Peupliers de la Prétantaine (Picardie) - Maurice genevoix : Raboliot (Berry) - Pierre Fritsch : Une Enfance Lorraine (Lorraine) - André Chamson : Les Hommes de la Route (Languedoc)

Bel ensemble en parfait état, bien complet, réunissant 20 romans "régionalistes" de grande qualité., qui proposent une plongée au coeur de la France d'autrefois.

Souvenirs d'Henri Jaworski (né le 26 mars 1887), tombé glorieusement pour la défense de la Patrie le 2 Juin 1915 [ Extraordinaire et émouvant lot de documents originaux, correspondance d'un Poilu, livret militaire, permis de conduire, relatifs à la carrière militaire et à la mort d'Henri Jaworski, dans une coffret brodé à son nom ] Dont une L.A.S. de condoléances du philosophe Lucien Laberthonnière

Livret Militaire d'Henri Antoine Jaworski, né le 26 mars 1887, classe 1907, titulaire d'un baccalauréat es Sciences, breveté vélocipédiste et chef de section, très bon tireur récompensé du cro de chasse en drap (livret très abîmé avec mq) / Permis de conduire : Certificat de Capacité valable pour la conduite des voitures à pétrole, délivré le 11/09/1912 / Carnet de la 2e 1/2 section rédigé par le Sergent Jaworski : avec les noms, classes, grades, matricules, campements, outils et professions de ses hommes / 6 Sauf-conduits datés de 1914 et 1915 pour déplacements à Lisieux et de Lisieux à Paris / Plus de 80 lettres (la plupart de sa main, quelques-unes en copie) rédigées par Henri Jaworski de septembre 1914 au 2 juin 1915 (dernière lettre en partie rédigée, le jour de son décès) / L.A.S. d'Auguste Pommier (enveloppe jointe), sous-officier de la 11e Cie du 39 Régt d'Infanterie, datée de 5 mai 1915, adressée au parents d'Henri : Il se réjouit d'apprendre la nomination de son ami au grade de Sous-Lieutenant ; il les remercie également d'avoir accepter de prendre son épouse à leur service / Lettre datée de Maroeuil, le 4 juin 1915, du Sergent-Fourrier David, adressée au parents d'Henri pour leur apprendre le tragique décès de leur fils, mort au combat / Demande de Renseignements du Bureau de Renseignement du Ministère de la Guerre : Dde de confirmation de décès d'Henri Jaworski /Emouvante L.A.S. de la maman d'Henri Jaworski, datée du 29 mai 1915 et manifestement récupérée sur le cadavre de son fils... / Série d'une vingtaine de L.A.S. et de copie de lettres des parents d'Henri Jaworski adressées à leur fils, dont de très émouvantes missives rédigées à son attention après le 2 juin 1915, jour de son décès sur le front / L.A.S. et même lettre dactylographiée de David, sergent-fourrier CHR du 319e relatant à la mère d'Henri Jaworski les circonstances de sa mort, lors de la reprise pour la 3ème fois d'une tranchée allemande / L.A.S de Nestor Derroussent, compagnon d'arme d'Henri Jaworski, exposant aux parents de la victime les circonstances de sa mort. / Lot de 38 lettres, télégrammes ou pneumatiques de condoléances adressés aux parents d'Henri Jaworski dont une belle L.A.S. (à en-tête des Annales de Philosophie Chrétienne) du père Lucien Laberthonnière : "Madame, J'ai appris l'affreux malheur qui vous a frappée. Il s'ajoute, hélas ! à des malheurs sans nombre et semblables qui nous frappent tous les uns après les autres. J'ai trop connu votre fils, et je me suis trop intéressé à lui pour n'être pas cruellement ému de savoir que lui aussi est tombé là-bas comme tant d'autres. Je prends très vivement part à votre peine. Mort glorieuse que celle-là et qui sera féconde. Mais en même temps que c'est là une consolation, combien c'est triste de songer à cette jeunesse emportée brutalement en pleine force et en pleine vie. En même temps que je prie de tout mon coeur pour votre jeune enfant, je demande à Dieu de vous donner le courage et la résignation..." / Avec quelques photos des parents, et 2 photos d'Henri et de son frère Georges, diverses lettres et documents relatifs au sergent Henri Jaworski, dont une étonnante lettre dactylographiée adressée, en réponse par le père d'Henri Jaworski à un ancien condisciple d'Henri à l'Ecole Massillon (Quai des Célestins, Paris) : "Il m'est doux d'apprendre qu'il y a tout de même quelqu'un dans votre maison qui dans l'Elève chassé de son Ecole quinze jours avant ses examens, pour avoir lu le Journal l'Auto en étude, avait reconnu qu'il été doué de certaines qualités"

Extraordinaire ensemble documentaire qui nous plonge dans le quotidien d'un jeune caporal, puis sergent et enfin sous-lieutenant, fils du maire du Mesnil-Simon (Calvados) et héritier d'une manufacture parisienne de boutons (sise au 83 Faubourg du Temple, à Paris). On y retrouve toute l'abondante correspondance entretenue par le jeune homme avec ses parents, de septembre 1914 à fin avril 1915 ; il y décrit dans le détail la guerre de tranchée, avec les angoisses et les soucis quotidiens du fantassin. Dans une des premières lettres, en octobre 1914, il décrit sa vie dans les tranchées (croquis à l'appui) ; le 23 décembre : "je viens de passer les 5 plus dures et plus tristes journées que j'ai vécues"... "Il y a des chances que les écrivains qui parlent de la guerre assis à leur bureau n'auraient pas les termes d'enthousiasme s'ils voyaient le spectacle de 2 compagnies sortant dans la plaine face aux tranchées boches, et rentrant un quart d'heure après, une trentaine ! Quelles sales blessures !" Le 30 décembre : "Pour se déplacer, on navigue, c'est le cas de le dire, dans des boyaux plein de boue. Ah non, nous ne sommes pas bien traités. Tout ce qu'on raconte, c'est du battage". Le 8 janvier, il décrit et dessine sa "cahutte" ; le 14, vacciné contre la typhoïde, il doit écrire du bras gauche. Le 27 janvier 1915, il donne des conseils pour obtenir une permission : "Demander la permission à l'Etat-Major du général Joffre. L'Etat-Major enverra au Colonel une note de faire revenir le caporal Jaworski à l'arrière". Il évoque encore ce nécessaire "pistonnage" le 1er février, etc. etc. Parmi les autres documents joints, une belle lettre autographe signée de condoléances du grand philosophie chrétien Lucien Laberthonnière adressée aux parents du jeune homme.

[REVUE] Albert Acrement, Alphonse Allais, Guillaume Apollinaire, Paul Alexis, Paul Ardot, Calixte Armel, G. Arnould, Timon d'Asnières, Jean d'Astorg, Régina Badet, Balérus, A. Barrère, Maurice Barrès, Jean Bastia, Charles Baudelaire, René Benjamin, Karl Benoit, Louis Béraud, Emile Bergerat, Tristan Bernard, José de Bérys, Albert Besnard, André Beury, Bing, Numa Blès, Ch. Bleunard, Louis Bonnafont, D. Bonnaud, Bousquet, Frédéric Boutet, Jacques Brindejont-Offenbach, Gustave Brisgand, André Brulé, Brunelleschi, Léonce Burret, Cami, Alfred Capus, Marcel Capy, Clément Carel, Albert Carré, Roland Catenoy, Cham, Henry Champly, André Charpentier, Chéri-Bibi, Jules Claretie, Georges Courteline, Gabriel D'Annunzio, Jane Danjou, J. Darsenne, De Losques, Maurice Dekobra, Georges Delaquys, Paul Deschanel, André Devambez, Deveria, Léon Devy, Henri Dispan, Maurice Donnay, Jean Droit, Odette Dulac, Henri Duvernois, Jacques Dyssord, Henri Enthoven, Raymond Escholier, Etcheverry, Fabiano, Delphi Fabrice, Emile Faguet, Abel Faivre, Henri Falk, Ricardo Florès, Régine Flory, Georges Fourest, Franc-Nohain, Henry Friedberg, Pierre Frondaie, Léon Galand, Ernest Gaubert, Paul Géraldy, Henri Géroule, Gervex, Gervèze, P.B. Gheusi, Giafar, André Gill, Glatigny, Urbain Gohier, Albert Guillaume, Sacha Guitry, Anna Held, J. Hénard, Jean Hervez, M.A. Hullet, Alfred Jarry, Pierre Jobbé-Duval, D. Kavé, Raphaël Kirchner, Koïster, J. Kuhn-Régnier, Gaston La Touche, Paul Lacour, Jeanne Landre, Juliette Landry, Hugues Lapaire, Ernest Laut, Henri Le Riche, Legrogenux, Lepape, Jean Lorrain, Robert Macaire, Robert Macker, Maurice Magre, René Maizeroy, Malatier, F.T. Marinetti, J. Marni, Achille Mélandri, Jacques Mercier, Lucien Métivet, A. Metzvil, Yves Mirande, Mistinguett, Montjauze, Montozon, Jules Moy, Charles Muller, Ludovic Naudeau, Nollat, Nozière, René Péan, Henri Pellier, Louis Pergaud, Jane Pierly, Raymond Poincaré, Marcel Prévost, Ray, Paul Reboux, Jacques Redelsperger, Henri de Régnier, André Reuze, Jean Richepin, Rip, Maurice Rostand, Georges Rozet, Ida Rubinstein, Marcel Saint-Jaurès, André Salmon, Aurélien Scholl, Seignac, Bernard Shaw, Emmanuel Sheridan, Louis Sonolet, Rabindranath Tagore, François de Tessan, Henri Thomas, Ed Touraine, Jacques Tournebroche, Harry Tremont, Vallée, Jean Veber, Verlhac, Raoul Vèze, Villiers de l'Isle-Adam, René Vincent, Gabriel Volland, Weyman, Gerda Wigener, Willette, Pierre Wolff, Xaudaro.

Reference : 5934

FANTASIO. Année 1912 (N° 131-154). Paris, Félix Juven éditeur, 1912. Fort in-4, demi-reliure toile, à coins.

Année complète. [5934]

Pierre Pigray (ca.1531-1613), médecin, reçu maître en chirurgien en 1564, chirurgien ordinaire des rois Charles IX, Henri III et Henri IV, premier chirurgien des rois Henri IV et Louis XIII, celui qui procéda à l'embaumement d'Henri IV, élève et disciple d'Ambroise Paré, signataire du rapport d'autopsie d'Henri IV, doyen du collège en 1609.

Reference : 013862

Pièce signée

Pierre Pigray (ca.1531-1613), médecin, reçu maître en chirurgien en 1564, chirurgien ordinaire des rois Charles IX, Henri III et Henri IV, premier chirurgien des rois Henri IV et Louis XIII, celui qui procéda à l'embaumement d'Henri IV, élève et disciple d'Ambroise Paré, signataire du rapport d'autopsie d'Henri IV, doyen du collège en 1609. P.S., 31 décembre 1601, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. Reçu pour le paiement de ses gages. Découpe sur la droite avec manque de texte en bouts de ligne. [330-2]

REVUE LE CENTAURE. [GIDE (André), HENRI ALBERT, A.-Ferdinand HEROLD, Pierre LOUYS, André LEBEY, Pierre Louys, Henri de REGNIER, Jean de TINAN, P. V.

Reference : 30648

LE CENTAURE. Recueil trimestriel de litterature et d'art. Redigé par MM. Henri Albert, Andre Gide, A.-Ferdinand Herold, André Lebey, Pierre Louys, Henri de Regnier, Jean de Tinan, P. V. (Paul Valery). Volumes. I - II.

Paris, Librairie illustrée, 9, rue des Beaux-Arts 1896. 2 volumes petits in-4 (20 x 24,6 cm) ; Volume 1- 130 pp- 2ff (table des matières, achevé d'impr.)- VII ff de catalogue sur papier vert-[2] n.ch, plus un feuillet bulletin d'abonnement. Volume II-156 pp.-2 ff (table des matières, achev. d'imp)- XVI sur papier beige (catalogue Le Centaure). Pleine percaline verte de l'editeur, titree et tomaison en lettres dorées sur les premiers plats, dos lisse, couvertures illustrées conservées.

COLLECTION COMPLETE DE CETTE SUPERBE REVUE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE; Elle ne connut que deux livraisons suivies chacune d'un supplément imprimé sur papier vert ou beige. Complet des 14 gravures originales hors texte, (avec serpentes légendées),dont 6 lithographies de Jacques-Emile Blanche, Charles Léandre, Maxime Dethomas, Armand Point, Henri Héran et Paul Ranson, un vernis mou de Félicien Rops, deux eaux-fortes de Gustave Leheutre et d'Albert Besnard. Collection complète en deux numéros de cette luxueuse revue symboliste fondée par André Gide, Pierre Louys et Paul Valéry. Edition pré-originale des textes de Paul Valéry (La Soirée avec M. Teste), Pierre Louys (Byblis Les Hamadryades et La Vie de Marie Dupin), André Gide (La Ronde de la grenade et El Hadj), Henri de REGNIER (Confession mythologique), Pierre LOUYS (Byblis - Les Hamdryades, poèmes - Vie de Marie Dupin, maitresse de Ronsard), André LEBEY (Ennoïa), J. de TiINAN, André GIDE (La Ronde de la grenade - El Hadj, conte), A.-F. Herold, P. V. Paul VALERY (La Soirée avec M. Teste, nouvelle). Avec la collaboration artistique pour le premier volume de MM. L. ANQUETIN, Jacques-Emile BLANCHE, A. CHARPENTIER, Charles CONDER, Maurice DELCOURT, Maxime DETHOMAS, FANTIN-LATOUR, Charles LEANDRE, Gustave LEHEUTRE, Felicien ROPS. Volume I. - Dessin de la couverture du recueil : L. ANQUETIN (le Centaure d'après une peinture antique de Pompeï) - Illustrations hors-texte avec serpentes légendées. 1. Petite-fille, lithographie en trois couleurs par Jacques-E. BLANCHE pour le texte de Pierre Louys : Byblis ou L'Enchantement des larmes. 2. Frontispice Aux Automnales par Charles CONDER pour le texte d'André Lebey : Automnales. 3. Touchez L'Amour ! lithographie par Charles LEANDRE pour le texte de Jean de Tinan : Touchez L'Amour! (en marge d'une lithographie de C. Léandre). 4. Rue du Cloitre a Troyes, eau-forte par Gustave LEHEUTRE pour Deux poèmes par V - En passant par Henri de Régnier. 5. Le Flirt, vernis-mou par Félicien ROPS, pour le texte de Jean de Tinan : Lettre longue a la Bien-aimée pour lui expliquer que cela n'a pas d'importance. 6. Croquis Lithographie par Maurice Dethomas pour le texte d'Henri Albert : Chronique. Ornements par G. BOTTINI, Maurice DELCOURT et Alphonse HEROLD.Volume II. Avec la collaboration artistique de MM Albert BESNARD, Henri HERAN, CHARLES-LEANDRE, CHARLES MAURIN, Armand POINT, Paul RANSON et un autographe de M. José-Maria de Hérédia. Couverture de E. Delacroix. Lithographies sous serpentes légendées. 1- Salut à l'Empereur Fac-similé autographique de l'Ode à LL. MM. L'Empereur et L'Impératrice de Russie par José-Maria de Hérédia. 2- Frontispice, Ariane Eau-forte par Albert BESNARD pour le texte d'Henri de Régnier : Confession Mythologique. 3- Le Centaure Chiron Lithographie par Armand Point pour le texte de Paul Valéry : La soirée avec Monsieur Teste.. 4- Nymphe effrayée Estampe en trois couleurs par Henri Heran pour le texte d'André Gide : El Hadj. 5- Tristesse Lithographie en trois couleurs par Paul RANSON pour le texte de Henri Albert : Les dangers du moralisme. 6- Education sentimentale pointe-sèche par Charles MAURIN. 7- Education sentimentale pointe-sèche par Charles Maurin pour le texte de Jean de Tinan : Chronique du règne de Félix-Faure." Le Centaure est né de vibrantes réunions hebdomadaires qui se déroulaient au Café d'Harcourt, à l'initiative de Jean de Tinan, Pierre Louÿs et André Lebey, sous l'égide d'Henri Albert. ". Photos sur demande.

BOUTET Henri (Illustrateur) - Armand SILVESTRE et Georges MONTORGUEIL (Prefaces)

Reference : 21083

(1897)

AUTOUR D' ELLES (4 VOLUMES COMPLET) : 1- LE LEVER, préface d'Armand SYLVESTRE. 2. LES MODELES, préface de Georges MONTORGUEIL. 3. LE COUCHER, préface d'Henri BOUTET. 4. LE BAIN, préface signée d'un masque traversé par un porte-plume.

Paris Ollendorff 1897/98 in-folio en feuillets sous chemise 4 Albums, en feuillets libres sous chemise cartonnée à fermeture à cordonnet in-folio Editeur (29 x 38,8 cm), -1- LE LEVER, dos percale bleue muet, 1ère et 4ème de couverture illustrée, avec un dessin Original en couleur sur toute la page de garde avec envoi autographe manuscrit au crayon papier "..a mon Ami L. Descaves...La Toilette ...a tout seigneur tout honneur" signé Henri Boutet + Lettre Originale autographe Manuscrite d'Henri Boutet à Lucien Descaves à en-tête pré-imprimé en bleu au monogramme H B , Atelier, 77 rue Denfert-Rochereau, mercredi de 3 à 6 : "...Mon Cher Descaves, Je serais certainement le dernier des....Mufles si d'autres raisons que la tyrannie de la Matérielle m'avais empéché depuis si longtemps, de faire sur vos albums les croquis que je vous ai promis. Mais, depuis un an je subis une crise que bien des Artistes connaissent au jour le jour pour trouver la patée du lendemain, je le constate en ce qui me concerne avec quelque fierté, puisque cela implique que j'ai pas voulu faire un tas de saloperies qui m'auraient empéché d'en arriver là. Je fais la retape autour de mes tableaux que je laisse pour quatre sous aux amis plutôt que de les livrer a des Mercantes qui pourraient en deshonnorer le prix. Voilà, Cher Ami, ma bonne lettre d'Artiste qui n'a pas peur des cartons de Charavay dans l'Avenir. Cette Semaine (souligné) je vous enverrai vos Albums bardés sur le faux-titre des croquis promis. Pourquoi ne les feriez vous pas prendre Mercredi. Il n'y a rien de tel pour moi que de prendre une date ils seront faits. Je vous attends toujours un Mercredi. Amicalement ...(signé) Henri Boutet...", Envoi autographe manuscrit d'Henri Boutet "..a mon Ami Leon Maillard..(signé Henri Boutet..." en haut de la page de faux titre, Inscription (Exemplaire Nominatif) : Exemplaire Imprimé pour Leon MAILLARD [ Journaliste à la revue "LA PLUME", Homme de Lettres et Ecrivain dont un livre sur HENRI BOUTET](au dos de la page de faux titre). gravure de la 1ère et 4ème de couverture en trois états, 16 gravures en 3 états (1 litho, un etat avant la lettre en bistre + un etat definitif avec la lettre en couleur) + 3 vignette de texte en couleur avec etat de la gravure en bistre avant la lettre + 2 lithos inédites du même sujet, l'une sur papier vert et l'autre sur papier crème, -2- LES MODELES : dos percale verte muet, 1er plat du cartonnage avec titre "or", couverture illustrée conservée, grand dessin Original sur la page de garde en couleur avec un envoi autographe man uscrit : "..A mon Ami L. Descaves.....Modèle à nez retroussé (spécialité de la maison)...(signé) Henri Boutet...", Justification du tirage : Un des 60 Exemplaires numérotés sur Japon : N°14 (de façon manuscrite en rouge par l'auteur ainsi que sa signature manuscrite en rouge, avec enluminure spéciale, comprenant : toutes les epreuves des (16) lithos Originales, un état sur chine de toutes les planches et une lithographie en 3 états executée spécialement pour ces exemplaires, -3- LE COUCHER, dos percale rouge muet, 1er plat du cartonnage avec titre "or", couverture illustrée conservée, Justification du tirage : Exemplaire de Luxe N°5 signé par Henri Boutet, les exemplaires de Luxe de cet Album ont été modifiés de la façon suivante : 1- les epreuves de Lithographies (16) ont été remplacées par des croquis Originaux ayant servi à la composition de cet Album, 2- la Lithographie en 3 états a été remplacée par une pointe sèche en 2 états, Dessin Original en couleurs sous la justification du tirage avec un envoi autographe manuscrit de l'Auteur : "...A mon Ami L. Descaves...Henri Boutet....- Les Autres, quand elles sont couchées, elles se reposent ! .....", -4- LE BAIN : dos percale verte muet, 1er plat du cartonnage avec titre "or", couverture illustrée conservée,Justification du tirage : un des 50 Exemplaires d'Amateurs signés et numérotés par l'Auteur (N°9) comprenant 1 des croquis Originaux ayant servi à la composition de cet Album, une pointe sèche gravée spécialement pour cet Exemplaire, une suite d'épreuves sur chine et une suite d'épreuves avant la lettre sur papier couché des 16 gravures, ces exemplaires ainsi que les 4 autres albums sont enluminés et retouchés au pinceau (Gravé par Gillot, colorié par Saudé ), petite fente de la percale en bas du dos sur 1/2 cm pour l'Album "Les Modèles", 1897- 1898 Paris ; Ollendorff Editeur,

ces 4 Albums dédicacés à Lucien Alexandre Descaves, écrivain naturaliste et libertaire. Journaliste, romancier et auteur dramatique français, il est parmi les fondateurs de l'Académie Goncourt........préfaces de : Armand SYLVESTRE, Georges MONTORGUEIL et Henri BOUTET............RARISSIME..................EN TRES BON ETAT(very good condition). en trés bon état

[Correspondance de guerre].

Chissay [Loir-et-Cher], 1914-1918 171 pièces in-12 ou in-8, en feuilles.

Bel ensemble qui réunit la correspondance croisée de deux époux, dont l'un est mobilisé, pendant la presque totalité de la Guerre de 1914-18.Le soldat, Henri Tréfoux, commença la guerre au 39e Régiment d'infanterie territoriale de Blois, et fut ensuite versé à 313e Régiment d'infanterie (SP 9). On ne sait s'il revint vivant des hostilités, mais en tout cas les dernières lettres de l'ensemble, celle de Rénée, le donnent comme toujours vivant à l'été 1918.Son épouse, Rachel Tréfoux, était institutrice dans la petite localité de Chissay (Loir-et-Cher). Ils avaient une jeune fille nommée Annie.La plupart des lettres se composent d'un feuillet ou d'un bifeuillet densément couverts, rarement plus, parfois moins (billet, carte) ; beaucoup de ces pièces sont marquées de mouillures et présentent des fragilités de papier nécessitant une manipulation très précautionneuse.Il faut préciser les conditions dans lesquelles se présentaient la plupart de ces pièces : dans une même enveloppe, se trouvaient généralement une missive à l'encre adressée par Mme Tréfoux à son mari, et une réponse au crayon de bois, ce qui laisse supposer que Henri Tréfoux joignait en fait des brouillons de ses réponses aux envois de sa femme, et qu'il conservait le tout ensuite. Pour des raisons de présentation, il n'est pas possible de conserver cette disposition qui compliquerait inutilement l'intelligibilité de l'ensemble. Aussi, disposerons-nous cette correspondance de la façon suivante : lettres de Rachel à Henri (à l'encre) ; lettres de Henri à Rachel (au crayon de bois) ; lettres isolées d'autres correspondants à Rachel ; lettres d'autres correspondants à Henri. Les enveloppes se trouvent conservées à part dans une boîte, du moins celles qui ont subsisté. Car l'ensemble est loin de représenter la totalité de la correspondance des époux : si certaines périodes voient une grande densité d'échanges conservés (une lettre par jour), d'autres sont quasiment vides, et la lecture des réponses de Henri montre que nombre de lettres de sa femme n'ont pas été conservées.Parmi les autres correspondants, une mention spéciale doit être faite à Annie Tréfoux, qui envoie souvent à son père de petits billets rédigés de son écriture enfantine.Le contenu en est à la fois très banal et très émouvant : en raison des prescriptions de la censure, peu de renseignements sur les opérations et activités du côté de Henri (la dame prénommée Renée insiste même dans une de ses lettres sur la nécessaire prudence dans la correspondance, à partir d'une histoire qui lui survint - cf. infra). En revanche, un luxe de détails des plus intéressants sur la vie quotidienne au front comme à l'arrière, faite de préoccupations matérielles (restrictions alimentaires, difficultés de déplacements et de travail), d'angoisse, d'ennui et aussi de progrès réalisés par la jeune Annie, qui se trouve naturellement au centre des préoccupations et échanges des deux époux.I. Lettres de Rachel à Henri.1. Du 2 décembre 1914. - 2. Du 6 décembre 1914 (avec un billet d'Annie Tréfoux, de la même date). - 3. Du 15 décembre 1914. - 4. Du 16 décembre 1914. - 5. Du 17 décembre 1914. - 6. Du 18 décembre 1914 (avec un mot d'Annie "in fine"). - 7. Du 27 janvier 1915. - 8. Du 28 janvier 1915. - 9. Du 29 janvier 1915. - 10. Du 30 janvier 1915. - 11. Du 31 janvier 1915. - 12. Du 15 octobre 1915. - 13. Du 20 février 1916. - 14. Du 22 juin 1916. - 15. Du 25 juin 1916. - 16. Du 28 juin 1916. - 17. Du 1er juillet 1916. - 18. Du dimanche 2 juillet 1916. - 19. Du 3 juillet 1916. - 20. Du 7 juillet 1916. - 21. Du 8 juillet 1916. - 22. Du 9 juillet 1916. - 23. Du 10 juillet 1916. - 24. Du 12 juillet 1916. - 25. Du 13 juillet 1916. - 26. Du 17 juillet 1916. - 27. Du 8 août 1916. - 28. Du 27 août 1916. - 29. Du 13 septembre 1916. - 30. Du 14 septembre 1916. - 31. Du 19 octobre 1916. - 32. Du 27 octobre 1916. - 33. Du 28 octobre 1916. - 34. Du 30 octobre 1916. Avec un petit mot d'Annie "in fine". - 35. Du 6 novembre 1916. - 36. Du 30 mars 1917. - 37. Du 31 mars 1917. - 38. Du 15 avril 1917. - 39. Du 16 avril 1917. - 40. Du 20 mai 1917 (billet). - 41. Du 3 juin 1917 (billet). - 42. Du 4 juin 1917. - 43. Du 8 juin 1917. - 44. Du 19 juin 1917. - 45. Du 27 juin 1917. - 46. Du 28 juin 1917. - 47. Du 29 juin 1917. - 48. Du 30 juin 1917. - 49. Du 8 juillet 1917. - 50. Du 10 juillet 1917. - 51. Du 12 juillet 1917. - 52. Du 14 juillet 1917. - 53. Du 21 juillet 1917. - 54. Du 22 juillet 1917. - 55. Du 24 juillet 1917. - 56. Du 26 juillet 1917. - 57. Du 29 juillet 1917. - 58. Du 1er août 1917 (avec un petit billet d'Annie inséré, en date du 2 août). - 59. Du 3 août 1917. - 60. Du 4 août 1917 (avec un petit billet d'Annie inséré). - 61. Du 5 août 1917 (avec un petit billet d'Annie inséré). - 62. Du 7 août 1917. - 63. Du 8 août 1917 (très longue lettre de 8 pp.). - 64. Du 9 août 1917. - 65. Du 11 août 1917. - 66. Du 2 octobre 1917.II. Lettres de Henri à Rachel.1. Du 15 octobre 1914. - 2. Du 25 novembre 1914. - 3. Du jeudi 18 mars 1915. - 4. Du mercredi 24 mars 1915. - 5. Du mardi 6 avril 1915. - 6. Du samedi 24 avril 1915. - 7. Du jeudi 29 avril 1915. - 8. Du mardi 4 mai 1915. - 9. Du mercredi 5 mai 1915. - 10. Du lundi 10 mai 1915. - 11. Du mardi 11 mai 1915. - 12. Du lundi 17 mai 1915. - 13.-14. Du mardi 18 mai 1915 (deux lettres successives). - 15. Du vendredi 21 mai 1915. - 16. Du samedi 22 mai 1915. - 17. Du mardi 25 mai 1915. - 18. Du mardi 8 juin 1915. - 19. Du lundi 14 juin 1915. - 20. Du jeudi 1er juillet 1915. - 21. Du mardi 19 octobre 1915. - 22. Du vendredi 31 décembre 1915. - 23. Du jeudi 24 février 1916. - 24. Du mercredi 21 juin 1916. - 25. Du 28 juin 1916. - 26. Du samedi 1er juillet 1916. - 27. Du mardi 4 juillet 1916. - 28. Du mercredi 5 juillet 1916. - 29. Du samedi 8 juillet 1916. - 30. Du dimanche 9 juillet 1916. - 31. Du jeudi 13 juillet 1916. - 32. Du vendredi 14 juillet 1916. - 33. Du mardi 18 juillet 1916. - 34. Du mercredi 19 juillet 1916. - 35. Du lundi 24 juillet 1916. - 36. Du dimanche 20 août 1916. - 37. Du lundi 4 septembre 1916. - 38. Du mercredi 6 septembre 1916. - 39. Du mardi 26 septembre 1916. - 40. Du mardi 17 octobre 1916. - 41. Du dimanche 22 octobre 1916. - 42. Du mardi 31 octobre 1916. - 43. Du mercredi 1er novembre 1916. - 44. Du vendredi 3 novembre 1916. - 45. Du mardi 14 novembre 1916. - 46. Du vendredi 13 avril 1917. - 47. Du samedi 14 avril 1917. - 48. Du vendredi 26 avril 1917. - 49. Du 27 avril 1917. - 50. Du dimanche 3 juin 1917. - 51. Du vendredi 8 juin 1917. - 52. Du samedi 9 juin 1917. - 53. Du mercredi 13 juin 1917. - 54. Du 27 juin 1917. - 55. Du lundi 9 juillet 1917. - 56. Du mardi 10 juillet 1917. - 57. Du mercredi 11 juillet 1917. - 58. Du jeudi 12 juillet 1917. - 59. Du lundi 23 juillet 1917. - 60. Du mardi 24 juillet 1917. - 61. Du samedi 28 juillet 1917. - 62. Du dimanche 29 juillet 1917. - 63. Du lundi 30 juillet 1917. - 64. Du mercredi 1er août 1917. - 65. Du samedi 4 août 1917. - 66. Du jeudi 9 août 1917. - 67. Du vendredi 10 août 1917. - 68. Du samedi 11 août 1917. - 69. Du dimanche 12 août 1917. - 70. Du jeudi 16 août 1917. - 71. Du samedi 18 août 1917. - 72. Du dimanche 19 août 1917. - 73. Du mardi 21 août 1917. - 74. Du mercredi 22 août 1917. - 75. Du vendredi 24 août 1917. - 76. Du samedi 25 août 1917. - 77. Du dimanche 26 août 1917 (carte postale représentant Mouthier). - 78. Du mardi 28 août 1917.III. Autres correspondants de Rachel.- Essentiellement une correspondante de Paris, qui signe Renée et envoie des missives uniquement dactylographiées portant essentiellement sur la fabrication de chapeaux ou autres articles de modiste, et accessoirement quand même sur les nouvelles des proches mobilisés (le mari de Renée, "Fonfon" est également soldat) : 1. Du 11 juin 1914. - 2. Du 8 avril 1915. - 3. Du 11 juin 1915. - 4. Du 2 novembre 1915. - 5. Du 8 janvier 1916. - 6. Du 17 juin 1916 (manque un feuillet). - 7. Du 24 octobre 1916. - 8. Du 10 novembre 1916. - 9. Du 11 août 1917. - 12. Du 10 avril 1918. - 13. Du 13 avril 1918 (admirable de laconisme : "Rien ne m'est arrivé à cette alerte. Bon baisers". - 14. Du 8 juin 1918 (sur les bombardements de la capitale).- Deux mots du dénommé Fonfon : 15. Un billet du 29 juillet 1917. - 16. Une lettre du 4 juillet 1918.- 17. Une lettre du 8 juilllet 1915 d'un dénommé A. Laurent ayant été visiter Henri à l'Hôpital de Bar-le-Duc, ce qui suppose que ce dernier a été blessé au front.- 18.28. Dix lettres émanant de divers parents peu identifiables, qui s'adressent généralement à Rachel en lui adressant du "Ma cousine", ce qui recouvre évidemment un beau panel de relations parentales.IV. Autres correspondants de Henri.De sa fille Annie Tréfoux : 1. Du dimanche 9 janvier 1915. - 2. Du jeudi 24 février 1916. - 3. Du dimanche 3 juin 1917. - 4. Du jeudi 18 juillet 1917. - 5. Du 26 juillet 1917. - 6. Du 3 août 1917. - 7. Du 16 décembre [?].D'une cousine : 8. Un billet du 31 mai 1917.De Jules Moréau, de Vineuil : 9. Une lettre du 8 octobre 1916 (lettre d'affaires). - - VENTE PAR CORRESPONDANCE UNIQUEMENT - LIEN DE PAIEMENT, NOUS CONSULTER.

Phone number : 06 46 54 64 48

François Martel (1549-1612), chirurgien ordinaire du roi Henri IV, originaire d'Alençon, signataire du rapport d'autopsie d'Henri IV, premier chirurgien d'Henri IV et Louis XIII. Il sauva la vie d'Henri IV à la Mothe-Frelon.

Reference : 013848

Pièce signée

François Martel (1549-1612), chirurgien ordinaire du roi Henri IV, originaire d'Alençon, signataire du rapport d'autopsie d'Henri IV, premier chirurgien d'Henri IV et Louis XIII. Il sauva la vie d'Henri IV à la Mothe-Frelon. P.S. « FMartel », 4 janvier 1612, 1p in-4 oblong. Sur parchemin. Reçu pour le paiement de ses appointements par Raymond Phélypeaux (1560-1629), contresigné par un notaire. Martel était déjà chirurgien d'Henri IV quand il n'était que roi de Navarre et l'avait suivi dans toutes ses campagnes. On notera que Martel n'est qualifié ici que de « chirurgien ordinaire » et non « premier chirurgien » alors qu'à la mort de Portail, il devint premier chirurgien d'Henri IV et conservera son titre sous le règne de Louis XIII. [329-2]

Monumenta Serica Vol. I - 1935-1936, Cura Universitatis Catholicae Pekini Edita, Sumptibus Henrici Vetch - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Monumenta Serica Vol. II - 1936-1937, Cura Universitatis Catholicae Pekini Edita, Sumptibus Henrici Vetch - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Monumenta Serica Vol III- 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping. Monumenta Serica Vol. IV - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch Peiping - Monumenta Serica Vol. V - 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol VI- 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol VII- 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol VIII- 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol IX- 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol X - 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol XI - 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping - Monumenta Serica Vol XIII- 1938 - Journal of Oriental Studies of the Catholic University of Peking - Henri Vetch - Peiping.

Pékin-Peiping, Henri Vetch, 1936-1937-1938 -1939-1940 - 1941 - 1942 - 1943 - 1944 - 1945 - 1946 - 1947 - 1948. 12 forts volumes in-8, enrichis de planches ou illustrations, reliure moderne plein cuir brun, couvertures conservées, très bon état. Ensemble de toutes les publications de Monumenta Serica du 1er numéro au numéro 13 (1949), sauf le No 12 de 1948. La publication sera ensuite éditée au Japon à partir de 1950. A full set of 12 volumes of Monumenta Serica, from Number I to Number XIII (except No XII), published in Peking by the french publisher Henri Vetch. A very scarce collection of books, nicely and identically rebound in fill brown leather,

Cet ouvrage collectif est une publication annuelle de l'Université Catholique de Pékin. Les 12 volumes (sur 13) parus à Pékin, entre 1935 et 1949 rassemblent les études et articles des meilleurs spécialistes de la Chine de cette époque. Ecrits dans de multiples langues, français, anglais, allemand, etc. Pour de plus amples informations sur la table des matières de chacun des volumes et sur les frais de port importants, merci de contacter le libraire. For further information about the summary of each books or about the expensive postage, please contact directly the bookseller.

( Littérature adaptée au Cinéma - Bagne ) - Henri Charrière dit " Papillon " - Jean-Pierre Castelnau - Jean-François Revel.

Reference : 32093

(1969)

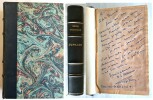

Papillon suivi de Papillon ou la littérature orale. ( Exemplaire unique avec dédicace pleine page et lettre manuscrite de Henri Charrière, ainsi que d'une lettre tapuscrite et un projet de couverture de livre par Guy de la Fregonnière, agent consulaire de France aux Bahamas ).

Editions Robert Laffont 1969. Fort in-8 relié de 516 pages au format 24 x 5 x 15,5 cm. Elégante reliure demi chagrin vert avec plats et pages de garde en papier marbré. Dos rond à 4 nerfs avec titre et filets doré. Couvertures non conservées. Plats et intérieur frais. Préface de Jean-Pierre Castelnau. Récit de Henri Charrière suivi de " Papillon ou la littérature orale " par Jean-François Revel. Un témoignage capital sur les bagnes. Edition originale. Exemplaire unique ayant appartenu Guy de la Fregonnière, agent consulaire de France aux Bahamas. Ce dernier ayant écrit une lettre tapuscrite à Henri Charrière, datée du 3 juillet 1969, lui demandant s'il se souvenait d'un bagnard nommé Henri de Boynes dit " Marquis ", dont il s'occupa bénévolement avec sa femme à Nassau dans le l'île de New Providence et qui lui proposa un livre ( mal écrit ) portant le titre " 34 ans d'enfer ". Henri Charrière lui répond par un lettre manuscrite, sous enveloppe affranchie, datée et signée " Caracas, 22-7-1969 " ainsi que par une dédicace pleine page à coller en page de garde. On trouve aussi un projet de couverture de livre réalisée par le Baron Guy de la Monnerie, avec texte et dédicace de Guy de la Fregonnière au verso.Je n'ai trouvé aucune information sur le soi-disant bagnard Henri de Boynes dit " Marquis ", ni sur un livre sur le bagne portant le titre " 34 ans d'enfer ". Henri Charrière fut jugé et condamné aux travaux forcés à perpétuité, au bagne en Guyane française, le 28 octobre 1931, pour le meurtre de Roland Legrand, meurtre qu'il a toujours nié. Parti de la citadelle de Saint-Martin-de-Ré le 29 septembre 1933 à bord du bateau "La Martinière" il débarque le 14 octobre avec le statut de " transporté " à Saint-Laurent-du-Maroni. Vont suivre treize années de bagne en Guyane pendant lesquels il tentera 2 évasions. La première aura lieu 43 jours après son arrivée au bagne, le 5 septembre 1934, pour un périple de trois mois : 2.500 km en mer, l'île de Trinidad, les Anglais, la Colombie et ses cachots sous-marins, les indiens Guajiros, les cavales de Baranquilla. Mais la Colombie rendra ses bagnards évadés à la France. Il passera deux ans dans une cage à fauves, dans les cellules de la réclusion de l'île Saint-Joseph. Plusieurs fois transféré, et après plusieurs tentatives, au bout de treize ans, il s'évade pour la seconde fois dans la nuit du 18 au 19 mars 1944 avec quatre autres compagnons. Après de nombreux déboires, un passage par la Guyane anglaise, la traversée de l'océan dans un canot d'abord, l'enfermement dans un bagne au Venezuela, il parviendra à Caracas toujours au Vénézuela en 1946. Au bout de toutes ces épreuves, de toutes ces souffrances, il trouvera la liberté. Il sera naturalisé Vénézuelien, et se mariera avec Rita Alcover et finira sa vie dans ce pays où devenu commerçant respectable, il exploitera à Caracas, avec son épouse, des hôtels, restaurants et discothèques.La prescription de sa peine arrivant en 1967, Papillon peut fouler le sol français. Il publie en 1969, ce livre à succès réputé autobiographique où il y raconte ses années de bagnard, en Guyane française, dans les années 1930 et 1940. Enorme succès, le livre s’est vendu à plusieurs millions d’exemplaires. C'est le succès du livre " L'Astragale " d'Albertine Sarrazin, un autre récit d'évasion, qui aurait encouragé l’auteur à écrire ses mémoires. Avec le recul, le livre est vu comme une biographie largement romancée. Plusieurs des faits présentés comme appartenant à la vie de Henri Charrière furent en réalité vécus par d'autres personnages, notamment : Clément Duval, Marius Jacob, René Belbenoît, Pierre Bougrat et Charles Brunier. À la décharge d'Henri Charrière, il semble que le premier jet de Papillon était une compilation d'aventures de différents bagnards. Robert Laffont, dans le but de rendre le récit plus vivant, aurait demandé à l'auteur de tout reprendre à la première personne du singulier. Il semblerait aussi que l'écrivain Max Gallo aurait été le coauteur caché de Papillon, car il fallait un professionnel du récit historique pour donner son souffle épique au roman. Même si Robert Laffont a affirmé, dans ses souvenirs en 1974, avoir la preuve que Henri Charrière était le seul auteur du livre de nombreux journalistes et essayistes évoquent le patient travail de Max Gallo sur ce livre. L'aspect autobiographique a été contesté par différentes investigations, notamment par celles du journaliste Georges Ménager dans son livre " Les Quatre Vérités de Papillon", par Gérard de Villiers dans son ouvrage " Papillon épinglé " ainsi que par le documentaliste Roger-Jean Ségalat envoyé par Robert Laffont sur les lieux du récit pour en contrôler la véracité. Le livre aura 2 adaptations au cinéma. La première en 1973, réalisée par Franklin J. Schaffner sur scénario de Dalton Trumbo et Lorenzo Semple Jr avec dans les rôles principaux Steve McQueen et Dustin Hoffman. La seconde date de 2017, réalisée par par Michael Noer sur scénario de Aaron Guzikowski, avec dans les rôles principaux Charlie Hunnam et Rami Malek.

Vente exclusivement par correspondance. Le libraire ne reçoit, exceptionnellement que sur rendez-vous. Il est préférable de téléphoner avant tout déplacement.Forfait de port pour un livre 8,50 €, sauf si épaisseur supérieure à 3 cm ou valeur supérieure ou égale à 100 €, dans ce cas expédition obligatoire au tarif Colissimo en vigueur. A partir de 2 livres envoi en colissimo obligatoire. Port à la charge de l'acheteur pour le reste du monde.Les Chèques ne sont plus acceptés.Pour destinations extra-planétaire s'adresser à la NASA.Membre du Syndicat Lusitanien Amateurs Morues

Poincaré (Henri) - Gaston Julia, ed. - René Garnier - Jacques Hadamard - Henri Villat - Louis de Broglie - Maurice de Broglie - M.N. Minorski - G. Darmois - G. Darrieus - Henri Poirier - André Weil - Hans Freudenthal - Laurent Schwartz - J. Lévy - W. Beth

Reference : 100874

(1955)

Le livre du centenaire de la naissance de Henri Poincaré 1854-1954 , (Les fonctions automorphes et la géométrie - Les mathématiques - La mécanique - La physique - La philosophie - L'édition des oeuvres de Poincaré - Sa vie et son oeuvre - La théorie des oscillations non linéaires - Calcul des probabilités - Electrotechnique - La valeur de la science - L'arithmétique - Equations différentielles de la physique - La mécanique céleste)

Gauthier-Villars et Cie, éditeurs à Paris Malicorne sur Sarthe, 72, Pays de la Loire, France 1955 Book condition, Etat : Bon relié, demi-toile rouge, pièce de titre en cuir, plats en papier relieur, reliure ordinare en très bon état, plats conservés In-4 1 vol. - 305 pages

1 planche en frontispice (2 faces de la médaille du centenaire) et un cahier de 58 planches dans le texte en noir et blanc avec quelques photographies et de très nombreux fac-similés de lettres, documents et manuscrits de la main de Poincaré, quelques figures scientifiques dans le texte également, complet 1ere édition, 1955 "Contents, Chapitres : Ce volume publié à l'occasion du centenaire de la naissance d'Henri Poincaré se divise en 6 parties avec les différentes manifestations organisées en France et à l'étranger, avec de très nombreux discours et hommages des scientifiques les plus éminents de l'époque. Parmi les articles conséquents, on peut citer : René Garnier : Les fonctions automorphes de Poincaré et la géométrie (pages 29 à 48, 14 figures géométriques) - Jacques Hadamard : Poincaré et les mathématiques (pages 50 à 57) - Henri Villat : Poincaré et la mécanique (57 à 61) - Louis de Broglie : Poincaré et les théories de la physique (62 à 71) - Maurice de Broglie : Poincaré et la philosophie (71 à 77) - Gaston Julia : L'édition des oeuvres de Poincaré (78 à80) - H. Poincaré, sa vie et son oeuvre (165 à 173) - M.N. Minorski : Influence de Poincaré sur l'évolution moderne de la théorie des oscillations non linéaires (120 à 126) - G. Darmois : Calcul des probabilités et ses applications (127 à 132) - G. Darrieus : Electrotechnique (132 à 139) - Henri Poirier : Poincaré et le problème de la valeur de la science (176 à 202) - A. Weil : Poincaré et l'arithmétique (206 à 212) - H. Freudenthal : Poincaré et les fonctions automorphes (212 à 219) - Laurent Schwartz : Equations différentielles de la physique (219 à 225) - J. Lévy : Poincaré et la mécanique céleste (225 à 232) - W. Beth : Poincaré et la philosophie (232 à 238) - Henri Poincaré est un mathématicien, physicien théoricien et philosophe des sciences français, né le 29 avril 1854 à Nancy et mort le 17 juillet 1912 à Paris. Poincaré a réalisé des travaux d'importance majeure en optique et en calcul infinitésimal. Ses avancées sur le problème des trois corps en font un fondateur de l'étude qualitative des systèmes d'équations différentielles et de la théorie du chaos ; il est aussi un précurseur majeur de la théorie de la relativité restreinte et de la théorie des systèmes dynamiques. Il est considéré comme un des derniers grands savants universels, maîtrisant l'ensemble des branches des mathématiques de son époque et certaines branches de la physique. (source : Wikipedia)" reliure ordinaire en très bon état avec de très discretes petites taches à peine visible sur la toile au bord gauche du plat supérieur, intérieur sinon très frais et propre, plats originaux conservés, bien complet de toutes les planches de documents, dont le frontispice, cela reste un bel exemplaire de cet ouvrage de prestige réalisé à l'occasion du centenaire de la naissance d'Henri Poincaré regroupant de nombreux petits textes sur la carrière scientifique de Poincaré certains des professeurs les plus émérites de l'époque (Broglie, Schwartz, Julia, Hadamard, Weil ou Hans Freudenthal) ainsi que de nombreux hommages, notamment celui à la Sorbonne, à l'Ecole Polytechnique ou à Nancy

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Considérations sur le système philosophique de M. de La Mennais. Paris, Derivaux, 1834 [Suivi de :] Lettre sur le Saint-Siège. Paris, Debécourt, 1838. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CHH/9941_1_thumb.jpg)

![Considérations sur le système philosophique de M. de La Mennais. Paris, Derivaux, 1834 [Suivi de :] Lettre sur le Saint-Siège. Paris, Debécourt, 1838. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CHH/9941_2_thumb.jpg)

![Considérations sur le système philosophique de M. de La Mennais. Paris, Derivaux, 1834 [Suivi de :] Lettre sur le Saint-Siège. Paris, Debécourt, 1838. ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/CHH/9941_3_thumb.jpg)