1469 books for « bossuet bossuet »Edit

-

Type

Book (1478)

Magazine (1)

-

Latest

Last 24h (3)

Last 3 days (2)

Last month (16)

-

Language

English (4)

French (1472)

Italian (1)

Latin (2)

-

Century

17th (59)

18th (143)

19th (527)

20th (198)

21st (6)

-

Countries

Belgium (79)

Canada (4)

Côte d'Ivoire (1)

Denmark (6)

France (1311)

Germany (9)

Greece (3)

Italy (1)

Switzerland (65)

-

Syndicate

ALAC (4)

CLAM (6)

CLAQ (2)

CNE (5)

ILAB (798)

NVVA (18)

SLACES (18)

SLAM (758)

Topics

- Bible (6)

- Bibliography (4)

- Bibliophilism (5)

- Biography (15)

- Books from the xviiith (10)

- Books from the xviith (4)

- Bossuet jacques bénigne (1399)

- Bourdaloue (23)

- Burgundy (3)

- Calvet j (4)

- Catholicism (76)

- Christianity (73)

- Churches (26)

- Death (3)

- Dolphin (5)

- Early printed books (46)

- Education (10)

- Education - morals (6)

- Esotericism (5)

- Ethic (19)

- Eucharist (4)

- Fenelon (14)

- First edition (22)

- Flechier (41)

- Foulquier (7)

- French literature (10)

- Geography (20)

- God (10)

- Gospel (4)

- History (165)

- Humanitarian sciences (8)

- Illustrated books (5)

- Jacob (3)

- Jansenism (4)

- Latin (4)

- Literature (3)

- Literature xviith (4)

- Liturgy (7)

- Massillon (23)

- Miracles (6)

- Modern times (4)

- Mysticisme (3)

- Napoleon i (3)

- Paris (15)

- Philosophy (34)

- Pléiade & album de la (3)

- Poetry (6)

- Policy (7)

- Prayers (4)

- Protestantism (30)

- Psychology (3)

- Quietism (11)

- Reform (5)

- Religions & spirituality (7)

- Reliure (24)

- School (4)

- Sciences (4)

- Speeches (27)

- Teaching (6)

- Theatre (7)

- Theology (93)

- Translation (3)

- Various (17)

- Voltaire (3)

- Xviii th century (25)

- Xviith century (6)

Oraisons funèbres

. Les Bibliolatres de France Brie-Comte-Robert, 1951, 1 vol.in-4 en feuilles sous chemises et emboitages, subdivisé en 6 fascicules : six oraisons à pagination séparée : 46-41-46-46-47-52pp., 1/3333 ex. Num. sur papier pur chiffon BFK des papeteries de Rives, composé en Caslon Corps 16. Edition établie d'après les éditions originales datant respectivement de 1669-1670-1683-1685-1686 et 1687. Toutes les oraisons sont ornées de portraits frontispices, bandeaux et culs-de-lampe gravés en taille douce d'après les originaux. Infimes rousseurs sur la couverture du premier cahiers sinon parfait état.

L' Apocalypse avec une explication. Par Messire Jacques Bénigne Bossuet ...

A Paris, chez la Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1689; in-8°, plein veau brun brun de l' époque,dos à nerfs, compartiments de filet doré ornés de fleurons et petits fers dorés, tranches mouchetées de rouge, roulette dorée sur les coupes.96pp., 496pp., (34)pp. puis pp. 497-838, (31)pp. Marque de l' imprimeur au titre, Vignette en en-tête.Accrocs sans manque à la coiffe supérieure, petite fente à la charnière inférieure au niveau du caisson de tête, quelques piqûres éparses.

Traduction de Bossuet, les (34)pp. contiennent un " Abrégé de l' Apocalypse" suivi aux pp. 497-733 d'un " Avertissement aux protestants sur leur prétendu accomplissement des Prophéties". Edition originale , avec l' "Achevé d'imprimer pour la 1ère fois le 7 mai 1689". ( Une seconde édition paraitra la même année ) ( Cf BNF.). Bon exemplaire ( Reu-CH1).

Discours sur l'histoire universelle à Monseigneur le Dauphin pour expliquer la suite de la religion et les changemens des empires. Première partie, depuis le commencement du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne. Par messire Jacques-Bénigne Bossuet,... Nouvelle édition.

1732 Paris, C. David, 1732 ; 3 parties en 1 volume in-4°, plein veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné de compartiments de filets dorés ornés de fleurons et petits fers dorés, titre doré sur étiquette de maroquin brun, tranches rouges ; (4), 528pp. , ( 8)pp. Vignette en en-tête. Ex-libris manuscrit ancien à l'encre sur l'avant-propos " le baron Dublaisel". Nombreuses notes d'érudition dans les marges au crayon de papier ( dans la seconde partie).

Manque la coiffe inférieure, fentes aux charnières ( exemplaire solide), coins émoussés avce petit manque de cuir, 3 cahiers jaunis, quelques piqûres. Manque le portrait en frontispice. Exemplaire à grandes marges. (CHT12).

Histoire des variations des églises protestantes, par messire Jacques-Bénigne Bossuet,... - Avertissemens aux protestans sur les lettres du ministre Jurieu contre l'Histoire des variations, par messire Jacques-Bénigne Bossuet,...

Paris , Guillaume Desprez et J. Desessartz, 1730 ; 4 volumes in-12°, plein veau brun de l' époque, dos à nerfs orné de fleurons et petits fers dorés, titre et tomaison dorés sur étiquettes brunes, tranches rouges mouchetées de jaune.(2),XXIII, (VII), 509, (27)pp.; (10), 509, (31)pp.; (15), 364, (4)pp.; (21), 328pp. Reliure frottée aux Tomes 1 et 2 , avec manques aux coiffes et caissons de tête, coins émoussés, fente à 1mors en pied ( 4 cm); très petit manque à la coiffe du Tome 3, fente au mors inférieur sur 3 cm; des cahiers jaunis. On a rayé anciennement à l'encre un ex-libris manuscrit à chaque volume.Le cuir utilisé aux tomes 3 et 4 est un peu plus foncé que celui des 2 premiers, les fers dorés sont strictement identiques.

Les Tomes III et IV renferment les " Avertissemens aux protestants..." , le tome IV renfermant le Sixième Avertissement. Complet des 4 volumes que compte cette édition. ( Reu-Bur)

Conférence avec M. Claude Ministre de Charenton, sur la matière de l'Eglise. Par Messire Jacques Benigne Bossuet, Evesque de Meaux, Conseiller du Roy…, cy-devant Précepteur de Monseigneur le Dauphin, Premier Aumosnier de Madame la Dauphine. Seconde édition.

1687 Paris, Mabre-Cramoisy, 1687 ; in-12, plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats avec fleurons azurés aux angles, dos à nerfs richement orné de fleurons et petits fers dorés, titre doré sur étiquette de maroquin olive, tranches dorés, roulette intérieure, filet sur les coupes; (22)ff., 504,(2)pp.

Manque à la coiffe supérieure, très petit manque de cuir à un coin, quelques rousseurs ou papier parfois un peu jauni, trace d'ex-libris étiquette à l'intérieur du 1er plat (arraché). Le titre a été rogné un peu court par le relieur dans sa partie inférieure. Bon exemplaire de la deuxième édition de la controverse avec M. Claude. (Reu-Bur)

Traité de la Connaissance de Dieu et de soi-même. Suivi de l' Exposition de la doctrine de l'Eglise Catholique par Bossuet. Nouvelle édition avec une introduction par M. U. Silvestre de Sacy.

Paris,J. Techener, Libraire, 1864 ; in-8°, plein chagrin brun de l' époque, dos à nerfs, auteur, titre et date dorés, double filet doré sur les coupes, dentelle intérieure, tranches dorées, gardes de papier peigné ( reliure de Belz successeur de Niédrée) ; (4),XXVIII, 528pp.Lettres ornées, petites vignettes en en-têtes et culs-de-lampe.Très rares piqûres.

Exemplaire finement relié par Belz, qui reprend , en 1864, l'atelier de Niédrée. (S1)

Traitez du libre-arbitre, et de la concupiscence. Ouvrages posthumes (donné par Jacques-Bénigne, neveu). Magnifique exemplaire de l’édition originale du Traité du Libre-Arbitre de J.B. Bossuet.

Relié à l’époque en maroquin rouge aux armes de Jacques-Bénigne Bossuet, neveu du grand orateur et responsable de la publications de ces traités. Paris, Barthélémy Alix, 1731. 2 parties en 1 volume in-12 de 26 pp., (3) ff. de table, 155 pp., (1) f.bl., (1) f. de titre, 218 pp., (6) ff. Relié en plein maroquin rouge de l’époque, triple filet doré encadrant les plats, grandes armes frappées or au centre, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque. 162 x 92 mm.

Edition originale de deux traités majeurs de Bossuet. Bibliothèque de Backer, n°998 ; Bulletin Morgand et Fatout, n°129 ; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 336 ; Tchemerzine, I, 905 ; Brunet, I, 1139. Bossuet fut nommé précepteur du Dauphin en 1670 et le Traité du libre-arbitre est l’un des ouvrages composés pour l’éducation du futur souverain. Le sujet abordé traite du ‘moyen d’accorder notre Liberté avec la certitude des décrets de Dieu’. La question de savoir s’il existe des choix humains indépendamment de la souveraine grâce de Dieu venait de diviser les catholiques de France en deux camps : les jésuites, soutenus par le haut clergé ainsi que par le Roi, et les jansénistes de Port-Royal, minoritaires mais solidaires autour de brillantes autorités théologiques et intellectuelles telles que Arnault et Pascal. Or les années qui virent Bossuet précepteur du Dauphin coïncident presque exactement avec la Paix de l’Eglise de France (1668-1678). De plus, les jansénistes furent parmi les rares personnes à ne pas entrer en conflit avec Bossuet, même si sa situation à la Cour ne permettait pas à ce dernier d’afficher trop haut l’intérêt qu’il portait à la théologie de Port-Royal. Aussi la richesse du Traité du libre-arbitre réside principalement dans la synthèse fragile mais courageuse (c’est tout de même au futur Roi de France que Bossuet s’adresse), de deux doctrines pourtant farouchement opposées. Ce texte méconnu donne la très juste mesure d’une période de tolérance officielle bientôt vaincue par le raidissement des libertés en matière de religion. Le Traité de la concupiscence, composé vers 1693, reflète quant à lui l’époque suivante, période trouble où les positions doctrinales sont beaucoup plus rigides et les mœurs beaucoup plus libres. Evêque de Meaux depuis 1681, écouté par la cour qui se déplace de Paris et de Versailles pour ses prêches, docteur incontesté de l’Eglise de France, Bossuet s’en prend ici aux libertins, aux mondains, vitupérant contre le mensonge de leur esprit et la vanité de leur vie. Ce texte devait s’intituler Considérations sur les paroles de Saint Jean : ‘N’aimez pas le monde’ mais le neveu de Bossuet, évêque de Troyes et préfacier de cette édition, a préféré l’autre titre, plus sévère. Le lien avec Versailles s’est maintenu jusqu’à la fin de la vie de Bossuet. Il occupait une place essentielle au sein de la cour de France, il était conseiller du Roi en ses conseils et conseiller ordinaire en ses conseils d’Etat. « La conclusion de cette brève étude sur Bossuet un des génies les plus hauts et les plus féconds de notre littérature, n’est-ce pas à La Bruyère qu’il faut l’emprunter : « Orateur, théologien, philosophe… Parlons d’avance le langage de la postérité : un Père de l‘église ». Encore convient-il d’ajouter à cette place : un maître de la langue française qui n’eut peut-être jamais son égal, un de ceux à qui notre pays est le plus redevable de sa magistrature littéraire universelle. » (Rév. D. Delafarge). Prestigieux exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque aux armes de Jacques-Bénigne Bossuet, neveu du grand orateur et responsable de la publication de ces traités. « Jacques-Bénigne Bossuet (1664-1743), neveu du célèbre orateur, devint licencié en théologie, vicaire général de Meaux et abbé de Saint-Lucien de Beauvais, à la mort de son oncle, en avril 1704 ; il fut nommé évêque de Troyes en mars 1716, mais il n’obtint ses bulles que deux ans plus tard, en 1718 ; il se démit de son évêché le 30 mars 1742. L’évêque de Troyes avait hérité de la bibliothèque de son oncle qu’il augmenta considérablement. » (OHR, n°2299). Le présent exemplaire est cité en référence par Olivier-Hermal pour les fers apposés sur sa reliure (OHR, n°2299, fer n°3). Les éditions originales de Bossuet conservées en maroquin de l’époque armorié ont de tous temps été recherchées des bibliophiles.

Discours Sur L'histoire universelle, a Monseigneur Le dauphin: Pour Expliquer La Fuite De La religion, & Les Changemens Des empires. (2 tomes)

Paris 1765 Veuve David Full-Leather

Discours Sur L'histoire universelle, a Monseigneur Le dauphin: Pour Expliquer La Fuite De La religion, & Les Changemens Des empires. Nouvelle edition. Première partie, depuis le commencement du monde jusqu'à l'empire de Charlemagne. Deuxième partie, suite de l'histoire universelle. Cuire avec dos doré.

(CLAM, )

Phone number : +32(0)496 80 81 92

Élévations dà Dieu Sur Tous Les Mystères De La Réligion Chrétienne

Paris 1875 Garnier Frères Half-Leather

Élévations dà Dieu Sur Tous Les Mystères De La Réligion Chrétienne, demi cui, dos orné, tranches doré, 10 gravures sur acier hors texte, 482 pp, quelques rousseurs, bon état,

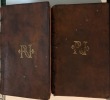

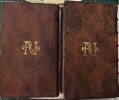

Discours sur l'Histoire Universelle à Monseigneur le Dauphin: pour expliquer la suite de la Religion & les changemens des Empires depuis le commencement du monde jusqu'à l'Empire de Charlemagne… Nouvelle édition./ Suite de l'Histoire universelle de Monsieur l'Evêque de Meaux Depuis l'an 800 de Notre-Seigneur, jusqu'à l'an 1700 inclusivement. Nouvelle édition

1739 A Paris, Miche-Etienne David et Christophe Davis, 1739- 1737; 2 volumes in-12°, pleine veau marbré de l'époque, dos à nerfs orné et doré, titre et tomaison dorés sir 2 étiquettes de maroquin vieux rouge, tranges tranvches, initiales dorées entrelacées R.N. cernées de 2 fleurs de lis, poussées sur les plats. Tome 1 (1739), (4)ff. - 607 - (7)pp. Tome 2 ( 1737)porte en titre: Suite de l'Histoire universelle de Monsieur l'Evêque de Meaux Depuis l'an 800 de Notre-Seigneur, jusqu'à l'an 1700 inclusivement. Nouvelle édition. (4)ff. - 342 - ( 10)pp. ( approbation et catalogue)

Longues inscriptions manuscrites anciennes d'appartenance sur les faux-titres datées de 1743 signées Foucher. Manque la coiffe supérieure du Tome 1, petits manques aux coiffes du Tome 2, initiales dorées légèrement passées sur un plat. Bon exemplaire. (GrMD)

Premier Avertissement aux Protestants sur les lettres de Ministre Jurieu contre l'histoire des variations. / Second avertissement . . . La réforme convaincue d'erreur et d'impiété par ce ministre…/ Troisième avertissement . . . Le salut dans l'église romaine, selon ce ministre: le fanatisme établi dans la réforme par Ministres Claude et Jurieu selon la doctrine des Quakers…/ Quatrième avertissement… La Sainteté et la Concorde du mariage chrétien violé…/ Cinquième avertissement… le Fondement des Empires renversé par ce Ministre…/ L’ Antiquité éclaircie sur l’Immutabilité de l’ etre divin & sur l’ égalité des trois personnes .Sixième et dernier avertissement …/ Etat présent des Controverses de la Religion protestante. 3ème et dernière partie du Sixième avertissement contre Mr Jurieu.

Paris, chez la veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1689-1690 puis Jean Anisson, 1691 ; 1 volume in-4°, pleine basane brune de l’ époque, dos à nerfs orné de fleurons et petits fers dorés, titre doré sur étiquette brune. (4)ff. 96pp.(ch. par erreur 66) ; (3)ff., pp. 97-159 ; (3)ff, pp. 161-249 ; (2)ff., pp.251( ch. par erreur 291) – 276 ; (4)ff., pp.277-457 ; (6)ff., pp.459-632. ; (7) ff.pp.633 - 837, (16)pp. ( table ds matières). Pagination continue aux 7 textes, avec 7 pages de titre. Les 5 premiers textes ( 3 premiers) de 1689 et 1690 ( les 4 et 5èmes) sont "chez La Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy " et le 6ème et supplément de 1691 "chez Jean Anisson "avec leur vignette respective aux titres. Edition originale ( Cf.Brunet I-1136, Tchemerzine T.2). Rare ouvrage bien complet des six avertissements dont “ l’Etat présent des Controverses “, formant la 3ème et dernière partie du 6ème avertissement.

Deux rectifications manuscrites de l’époque à l’encre, ( pp.66 corrigée en 96) et p. 269 on a rayé “ qu’il plait à Dieu “ aux 13ème et 14ème lignes. Ex-libris manuscrit au 1er feuillet blanc “ Authoris done. Ex-libris Francisi de Gomer de Lusancy socii Sorbonici archidiaconi meldensis “. ( d’une famille des environs de Meaux) Reliure de l’époque usagée avec plusieurs petits manques ou épidermures sur les plats et manque de cuir au dos en tête et pied, trace de mouillure dans la marge interne du titre et des 15 premiers feuillets du 1er texte, sinon très rares en bordure de quelques feuillets, rares piqûres ou petites taches . (Reu-Bur)

Oraisons funèbres. Nouvelle édition revue sur celle de 1689, avec une Introduction, des notes philologiques, historiques et littéraires et un choix de documents historiques par P. Jacquinet.

Paris, Librairie Belin, 1885 ; in-8°, demi-chagrin rouge de l'éditeur, dos à nerfs, compartiments de triple filet doré ornées d'un semis de petites étoiles dorées, titre doré, plats de toile chagrinée rouge, fer doré du Lycée Corneille ( de Caen) poussé au 1er plat, étiquette de remise de prix à l' intérieur du 1er pat ; XXIIpp., 557pp.,(2)pp.

Quelques piqûres, ors du fer doré du 1er plat un peu oxydés, exemplaire bien relié.(GrMG)

Traitez du libre-arbitre, et de la concupiscence. Edition originale de deux traités majeurs de Bossuet.

Editions originales de deux traités majeurs de Bossuet reliées à l’époque en maroquin rouge aux armes de Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille du Luc, successivement évêque de Marseille, puis archevêque d’Aix et enfin archevêque de Paris. Paris, Barthélémy Alix, 1731. 2 parties en 1 volume in-12 de 26 pp., (3) ff. de table, 155 pp., (1) f.bl., (1) f. de titre, 218 pp., (6) ff. Relié en plein maroquin rouge de l’époque, filet à froid sur les plats, armes frappées or au centre, dos à nerfs richement orné, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque. 168 x 94 mm.

Edition originale de deux traités majeurs de Bossuet. Bibliothèque de Backer, n°998; Bulletin Morgand et Fatout, n°129; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 336; Tchemerzine, I, 905; Brunet, Bossuet fut nommé précepteur du Dauphin en 1670 et le Traité du libre-arbitre est l’un des ouvrages composés pour l’éducation du futur souverain. Le sujet abordé traite du ‘moyen d’accorder notre Liberté avec la certitude des décrets de Dieu’. La question de savoir s’il existe des choix humains indépendamment de la souveraine grâce de Dieu venait de diviser les catholiques de France en deux camps: les jésuites, soutenus par le haut clergé ainsi que par le Roi, et les jansénistes de Port-Royal, minoritaires mais solidaires autour de brillantes autorités théologiques et intellectuelles telles que Arnault et Pascal. Or les années qui virent Bossuet précepteur du Dauphin coïncident presque exactement avec la Paix de l’Eglise de France (1668-1678). De plus, les jansénistes furent parmi les rares personnes à ne pas entrer en conflit avec Bossuet, même si sa situation à la Cour ne permettait pas à ce dernier d’afficher trop haut l’intérêt qu’il portait à la théologie de Port-Royal. Aussi la richesse du Traité du libre-arbitre réside principalement dans la synthèse fragile mais courageuse (c’est tout de même au futur Roi de France que Bossuet s’adresse), de deux doctrines pourtant farouchement opposées. Ce texte méconnu donne la très juste mesure d’une période de tolérance officielle bientôt vaincue par le raidissement des libertés en matière de religion. Le Traité de la concupiscence, composé vers 1693, reflète quant à lui l’époque suivante, période trouble où les positions doctrinales sont beaucoup plus rigides et les mœurs beaucoup plus libres. Evêque de Meaux depuis 1681, écouté par la cour qui se déplace de Paris et de Versailles pour ses prêches, docteur incontesté de l’Eglise de France, Bossuet s’en prend ici aux libertins, aux mondains, vitupérant contre le mensonge de leur esprit et la vanité de leur vie. Ce texte devait s’intituler Considérations sur les paroles de Saint Jean: ‘N’aimez pas le monde’ mais le neveu de Bossuet, évêque de Troyes et préfacier de cette édition, a préféré l’autre titre, plus sévère. Le lien avec Versailles s’est maintenu jusqu’à la fin de la vie de Bossuet. Il occupait une place essentielle au sein de la cour de France, il était conseiller du Roi en ses conseils et conseiller ordinaire en ses conseils d’Etat. Précieux exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque aux armes de Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille du Luc (1655-1746). Il fut archevêque d’Aix dès 1708 puis abbé de Saint-Denis à Reims en 1710. En 1724, il fut nommé chevalier de l’Ordre du Saint-Esprit par Louis XV, et devint ensuite archevêque de Paris et pair de France en 1729. «Ce prélat, qui se trouva mêlé à toutes à toutes les controverses jansénistes et qui ne sut pas imposer ses idées de modération, par faiblesse de caractère, mourut à Paris le 13 mars 1746, à l’âge de 90 ans, laissant une belle bibliothèque, richement reliée». (Olivier, pl. 1429). «La collection de ce bibliophile émérite jouissait, de son temps, d’une grande réputation par la beauté des volumes et l’élégance des reliures» (Guigard, Armorial du Bibliophile, I, 379). Les éditions originales de Bossuet conservées en maroquin de l’époque armorié ont de tous temps été recherchées des bibliophiles.

Traitez du libre-arbitre, et de la concupiscence. Ouvrages posthumes (donné par Jacques-Bénigne, neveu). Magnifique exemplaire regroupant deux éditions originales majeures de Bossuet relié en maroquin rouge de l’époque.

Les éditions originales de Bossuet conservées en maroquin de l’époque ont de tous temps été recherchées des bibliophiles. Paris, Barthélémy Alix, 1731. 2 parties en 1 volume in-12 de 26 pp., (3) ff. de table, 155 pp., (1) f.bl., (1) f. de titre, 218 pp., (6) ff. Relié en plein maroquin rouge de l’époque, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs richement orné, avec roulettes fleurdelysées en pied, filet or sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque. 168 x 94 mm.

Édition originale de deux traités majeurs de Bossuet. Bibliothèque de Backer, n°998 ; Bulletin Morgand et Fatout, n°129 ; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 336 ; Tchemerzine, I, 905 ; Brunet, I, 1139. Bossuet fut nommé précepteur du Dauphin en 1670 et le Traité du libre-arbitre est l’un des ouvrages composés pour l’éducation du futur souverain. Le sujet abordé traite du ‘moyen d’accorder notre Liberté avec la certitude des décrets de Dieu’. La question de savoir s’il existe des choix humains indépendamment de la souveraine grâce de Dieu venait de diviser les catholiques de France en deux camps : les jésuites, soutenus par le haut clergé ainsi que par le Roi, et les jansénistes de Port-Royal, minoritaires mais solidaires autour de brillantes autorités théologiques et intellectuelles telles que Arnault et Pascal. Or les années qui virent Bossuet précepteur du Dauphin coïncident presque exactement avec la Paix de l’Eglise de France (1668-1678). De plus, les jansénistes furent parmi les rares personnes à ne pas entrer en conflit avec Bossuet, même si sa situation à la Cour ne permettait pas à ce dernier d’afficher trop haut l’intérêt qu’il portait à la théologie de Port-Royal. Aussi la richesse du Traité du libre-arbitre réside principalement dans la synthèse fragile mais courageuse (c’est tout de même au futur Roi de France que Bossuet s’adresse), de deux doctrines pourtant farouchement opposées. Ce texte méconnu donne la très juste mesure d’une période de tolérance officielle bientôt vaincue par le raidissement des libertés en matière de religion. Le Traité de la concupiscence, composé vers 1693, reflète quant à lui l’époque suivante, période trouble où les positions doctrinales sont beaucoup plus rigides et les mœurs beaucoup plus libres. Evêque de Meaux depuis 1681, écouté par la cour qui se déplace de Paris et de Versailles pour ses prêches, docteur incontesté de l’Eglise de France, Bossuet s’en prend ici aux libertins, aux mondains, vitupérant contre le mensonge de leur esprit et la vanité de leur vie. Ce texte devait s’intituler Considérations sur les paroles de Saint Jean : ‘N’aimez pas le monde’ mais le neveu de Bossuet, évêque de Troyes et préfacier de cette édition, a préféré l’autre titre, plus sévère. Le lien avec Versailles s’est maintenu jusqu’à la fin de la vie de Bossuet. Il occupait une place essentielle au sein de la cour de France, il était conseiller du Roi en ses conseils et conseiller ordinaire en ses conseils d’Etat. Magnifique exemplaire, particulièrement frais et grand de marges (hauteur : 168 mm), conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque d’une qualité rare. Les éditions originales de Bossuet conservées en maroquin de l’époque ont de tous temps été recherchées des bibliophiles.

Traitez du libre-arbitre

Magnifique exemplaire regroupant deux éditions originales majeures de Bossuetrelié en maroquin rouge de l’époque.Paris, 1731.Bossuet. Traitez du libre-arbitre, et de la concupiscence. Ouvrages posthumes (donné par Jacques-Bénigne, neveu).Paris, Barthélémy Alix, 1731.2 parties en 1 volume in-12 de 26 pp., (3) ff. de table, 155 pp., (1) f.bl., (1) f. de titre, 218 pp., (6) ff. Relié en plein maroquin rouge de l’époque, filet à froid encadrant les plats, dos à nerfs richement orné, avec roulettes fleurdelysées en pied, filet or sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées sur marbrures. Reliure de l’époque.168 x 94 mm.Edition originale de deux traités majeurs de Bossuet.Bibliothèque de Backer, n°998; Bulletin Morgand et Fatout, n°129; Rahir, La Bibliothèque de l’amateur, 336; Tchemerzine, I, 905; Brunet, I, 1139.Bossuet fut nommé précepteur du Dauphin en 1670 et le Traité du libre-arbitre est l’un des ouvrages composés pour l’éducation du futur souverain. Le sujet abordé traite du ‘moyen d’accorder notre Liberté avec la certitude des décrets de Dieu’. La question de savoir s’il existe des choix humains indépendamment de la souveraine grâce de Dieu venait de diviser les catholiques de France en deux camps: les jésuites, soutenus par le haut clergé ainsi que par le Roi, et les jansénistes de Port-Royal, minoritaires mais solidaires autour de brillantes autorités théologiques et intellectuelles telles que Arnault et Pascal. Or les années qui virent Bossuet précepteur du Dauphin coïncident presque exactement avec la Paix de l’Eglise de France (1668-1678). De plus, les jansénistes furent parmi les rares personnes à ne pas entrer en conflit avec Bossuet, même si sa situation à la Cour ne permettait pas à ce dernier d’afficher trop haut l’intérêt qu’il portait à la théologie de Port-Royal. Aussi la richesse du Traité du libre-arbitre réside principalement dans la synthèse fragile mais courageuse (c’est tout de même au futur Roi de France que Bossuet s’adresse), de deux doctrines pourtant farouchement opposées. Ce texte méconnu donne la très juste mesure d’une période de tolérance officielle bientôt vaincue par le raidissement des libertés en matière de religion.Le Traité de la concupiscence, composé vers 1693, reflète quant à lui l’époque suivante, période trouble où les positions doctrinales sont beaucoup plus rigides et les mœurs beaucoup plus libres. Evêque de Meaux depuis 1681, écouté par la cour qui se déplace de Paris et de Versailles pour ses prêches, docteur incontesté de l’Eglise de France, Bossuet s’en prend ici aux libertins, aux mondains, vitupérant contre le mensonge de leur esprit et la vanité de leur vie. Ce texte devait s’intituler Considérations sur les paroles de Saint Jean: ‘N’aimez pas le monde’ mais le neveu de Bossuet, évêque de Troyes et préfacier de cette édition, a préféré l’autre titre, plus sévère.Le lien avec Versailles s’est maintenu jusqu’à la fin de la vie de Bossuet. Il occupait une place essentielle au sein de la cour de France, il était conseiller du Roi en ses conseils et conseiller ordinaire en ses conseils d’Etat.Magnifique exemplaire, particulièrement frais et grand de marges (hauteur: 168 mm), conservé dans sa reliure en maroquin rouge de l’époque d’une qualité rare.Les éditions originales de Bossuet conservées en maroquin de l’époque ont de tous temps été recherchées des bibliophiles.

Recueil d’oraisons funebres, composées par Messire Jacques Benigne Bossuet Evesque de Meaux, Conseiller du Roy en ses Conseils, cy-devant Précepteur de Monseigneur Le Dauphin, Premier Aumosnier de Madame La Dauphine. « Edition originale des six grandes Oraisons funèbres de Jacques-Bénigne Bossuet réunies en ce recueil » (Tchemerzine).

Exemplaire à belles marges relié en maroquin doublé de maroquin de Chambolle-Duru. Paris, chez la Veuve de Sebastien Mabre-Cramoisy, 1689. In-12 de (2) ff., 562 pp., (1) f. de privilège. Plein maroquin brun doublé de maroquin rouge, plats et dos richement ornés aux petits fers, double filet or sur les coupes, riche dentelle dorée sur la doublure, tranches dorées sur marbrures. Chambolle-Duru. 163 x 90 mm.

«Edition originale des six grandes oraisons funèbres de J.-B. Bossuet, réunies en recueil.» (Tchemerzine, I, 862). Elle contient les Oraisons funèbres de Henriette Marie de France, Reine de la Grande-Bretagne; Henriette Anne d’Angleterre, Duchesse d’Orléans; Marie-Thérèse d’Autriche, Infante d’Espagne, Reine de France et de Navarre; Anne de Gonzague de Clèves, Princesse Palatine; Messire Michel Le Tellier, Chancelier de France; Louis de Bourbon, Prince de Condé. «Les ‘Oraisons funèbres’ sont les œuvres par lesquelles Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux (1627-1704), conquit une gloire universelle. Comme La Fontaine a recréé la fable, on peut dire que Bossuet a réinventé l’oraison funèbre. Il fut toute sa vie un prédicateur; sa carrière lui fut imposée, dès son ordination, par son directeur de conscience, Saint-Vincent de Paul, qui exerça une influence si décisive sur lui qu’il avait coutume de dire qu’il croyait en l’entendant, entendre parler Jésus-Christ lui-même. Ce n’est que parce qu’il devint un orateur célèbre que Bossuet se trouva, dès 1656, dans l’obligation de prononcer des éloges funèbres. On trouve dans les ‘Oraisons funèbres’ non seulement un pathétique qui porte, mais de rudes leçons pour les Grands. Bossuet n’est jamais un plat courtisan: il a le respect de l’histoire et s’il est contraint à d’indispensables ménagements, il demeure fidèle à la vérité et il sait se faire entendre; il demeure avant tout un homme d’Eglise, un évêque. L’orateur sacré est, pour lui, le successeur des prophètes d’Israël, il doit enseigner les Grands et les reprendre. Aussi ces éloges sont-ils, avant tout, l’occasion de solennelles exhortations chrétiennes, car Bossuet, comme l’a dit un de ces biographes, est ‘le catholicisme fait homme’. L’éloquence n’est pour lui qu’un moyen, mais ce moyen il le veut aussi parfait que possible: la simplicité et la noblesse de la langue, l’éclat de son style ne sont rien auprès de cette séduction foudroyante, de cette fascination du verbe qui fond du ciel sur les âmes, qui subjugue et convainc et par quoi Bossuet a mérité d’être appelé ‘l’aigle de Meaux’.» Précieuse édition originale «imprimée en beaux caractères et sur bon papier» dit Brunet, I, 1133. Elle fut réimprimée en 1699, 1704 et de nombreuses éditions suivirent au XVIIIe siècle. Superbe exemplaire à belles marges, relié en maroquin doublé de maroquin par Chambolle-Duru.

Discours sur l'Histoire Universelle. 2/2 vols

édition augmentée des nouvelles additions & variantes de texte Le discours sur l'histoire universelle, écrit par Jacques-Bénigne Bossuet, est une œuvre majeure de la littérature française. Il se compose de deux parties distinctes : "Les époques ou la suite des temps" et "La suite de la religion." Ces deux parties sont des réflexions philosophiques et religieuses sur l'histoire du monde. Les époques ou la suite des temps : Dans cette première partie, Bossuet examine l'histoire du monde depuis la Création jusqu'à son époque (le XVIIe siècle). Il explore les différentes périodes de l'histoire, en mettant en évidence les moments clés et les grandes civilisations, notamment l'Antiquité et l'Empire romain. Bossuet présente une vision providentialiste de l'histoire, suggérant que Dieu dirige les événements de l'histoire pour accomplir son plan divin. La suite de la religion : Dans cette deuxième partie, Bossuet se concentre sur l'histoire du christianisme. Il examine l'expansion du christianisme depuis ses débuts jusqu'à son époque. Bossuet met en avant le rôle central de la religion dans l'histoire humaine et la façon dont elle a influencé les sociétés et les individus. Il insiste sur la continuité de la foi chrétienne à travers les siècles malgré les défis et les changements politiques. En plus de ces deux parties, Bossuet aborde également la question des empires dans son discours. Il traite des grands empires de l'Antiquité, tels que l'Empire romain, en soulignant leur montée et leur chute. Il présente également une perspective chrétienne sur le pouvoir des empires et leur rôle dans l'histoire. Bossuet soutient que les empires sont soumis à la volonté divine et que leur destin est entre les mains de Dieu. Le discours sur l'histoire universelle de Bossuet est une œuvre profonde qui reflète la pensée religieuse et philosophique de son époque. Elle met en avant l'idée que l'histoire est une manifestation de la providence divine et que la religion joue un rôle fondamental dans le développement de l'humanité. Cette œuvre a eu une grande influence sur la pensée politique et religieuse en France et en Europe à l'époque moderne. Tome I. 321pp, Les époques ou la suite des temps - La suite de la religion Tome II. 377pp, Les Empires complet en deux vols gd in8, 210x140, reliés, étiquettes au dos, bel état int. Paris Emler Frères 1829 ref/c96

Histoire des variations des églises protestantes. Édition originale de la grande œuvre anti-protestante de Bossuet somptueusement reliée en maroquin rouge de l’époque aux armes d’Achille de Harlay (1639-1712), procureur et Président du Parlement de Paris.

Exemplaire enrichi d’une vingtaine de corrections manuscrites de l’époque. Paris, Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1688. 2 volumes in-4 de : I/ 1 portrait, (20) ff., 506 pp., 17 ff. de table et privilège ; II/ (4) ff., 680 pp., (21) ff. de table et privilège. Qq. corrections manuscrites. Un portrait ajouté au début du volume 1. Maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, armoiries frappées au centre, dos à nerfs finement ornés de filets pleins et pointillés et fleurons dorés, roulette dorée sur les coupes et intérieure, tranches dorées. Reliure de l'époque. 253 x 182 mm.

Edition originale de l’œuvre marquante de Bossuet dans sa lutte contre le protestantisme. Tchemerzine I, 859, Brunet I, 1135. Cette œuvre figure au sommet de la grande controverse qui oppose Bossuet aux protestants. Pour la première fois Bossuet entend aborder le désaccord sur le plan de l'histoire. Il se propose de démontrer que, si l'église protestante a varié dans sa foi sur des points fondamentaux, elle ne peut être tenue pour l'église véritable. Sa tâche sera donc de prouver par l'histoire que les églises protestantes ont varié dans leur foi et sur des points essentiels. Un grand souci de documentation anime Bossuet puisqu'il va réunir pendant plus de 4 ans les documents historiques au regard desquels il observera une attitude scientifique. Expliquant notamment le mouvement de la Réforme par le caractère des différents réformateurs, Bossuet nous livre des portraits très incisifs et d'une grande vivacité de Luther, Zwingle, Calvin, Melanchton et Cromwell. Ces portraits sont d'une telle acuité qu'ils permettent à l'auteur, selon Lanson, de « prendre place parmi les plus puissants peintres de l'âme humaine ». Cette œuvre écrite sur un ton modéré, eut un succès considérable et suscita notamment deux répliques immédiates : « L'Histoire de la Réforme » par Basnage et Burnet et les « Lettres pastorales...» du ministre Jurieu qui provoquèrent elles-mêmes des réponses de Bossuet : « Défense de l'histoire des variations » en 1691 et les « Six avertissements aux protestants » publiés de 1689 à 1691. Superbe exemplaire enrichi du magnifique portrait de Bossuet à pleine page peint par Rigault et gravé par Edelinck, relié en maroquin parisien de l’époque aux armes et chiffre du procureur général Achille de Harlay (1639-1712), troisième procureur de la plus grande dynastie de magistrats parisiens du XVIe au XVIIIe siècle. Son monogramme ADHCDB (Achille de Harlay, comte de Beaumont, OHR 744) a été doré sur chacun des deux titres. Gendre de Guillaume Ier de Lamoignon, il devient comme son beau-père premier président au Parlement de Paris l'année suivant la parution de l'Histoire des variations. II lègue à sa mort l'immense bibliothèque de famille au collège des Jésuites de Paris. Grimm raconte dans ses mémoires que la bibliothèque avait été léguée par Harlay à la seule condition qu'elle fût rendue publique. Cette clause n’ayant pas été respectée, son héritier revendiqua donc les livres et le Parlement lui donna raison. Les jésuites, cependant, plutôt que de lui remettre la bibliothèque, la vendirent et lui remboursèrent l'équivalent de sa valeur originale... Précieux exemplaire corrigé à l’époque comportant une vingtaine de corrections manuscrites à l’encre portées par Harlay lui-même ou par un des jésuites du collège, dont l'ex-libris est inscrit en tête de chacun des titres (A.D.H.C.D.B. Achille de Harlay, comte de Beaumont, OHR 744).

Méditations sur l’Evangile. Ouvrage posthume. Edition originale des Méditations sur l’Evangile de Bossuet reliée à l’époque en maroquin rouge aux armes de Charles-Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc, successivement évêque de Marseille, puis archevêque d’Aix et enfin archevêque de Paris.

Edition originale posthume des Méditations sur l’Evangile de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux (1627-1704), composée et adressée aux religieuses de la Visitation de Meaux en 1695. Paris, Pierre-Jean Mariette, 1730-1731. 4 volumes in-12 de: I/ (1) f.bl., 63 pp., (17), 519 pp., (1) f.bl. ; II/ (1) f.bl., (1) f., 464 pp., (6) ff., (1) f.bl.; III/ (1) f.bl., (2) ff., 454 pp., (8), (1) f.bl.; IV/ (1) f.bl., (2) ff., 506 pp., (18), (1) f.bl. Reliés en plein maroquin rouge de l’époque, double filet doré d’encadrement sur les plats, armes frappées or au centre, dos à nerfs richement ornés, coupes décorées, roulette dorée intérieure, tranches dorées. Reliure de l’époque. 163 x 90 mm.

Edition originale posthume des Méditations sur l’Evangile de Jacques-Bénigne Bossuet, évêque de Meaux (1627-1704), composée et adressée aux religieuses de la Visitation de Meaux en 1695. Tchemerzine, I, 904 ; Picot, Catalogue Rothschild, 68; Bibliothèque Rahir, n°982; Catalogue du Baron Pichon, n°70 ; Brunet, I, 1139. « Bossuet les appelait alors ‘Réflexions sur l’Evangile’ ; c’est son neveu, l’abbé Bossuet, qui en donna la première édition, à titre posthume, sous le titre de ‘Méditations’, en 1730-1731. Les Méditations font partie du groupe d’ouvrages de piété, qui comprend également l’Elévation à Dieu sur tous les mystères de la religion chrétienne, 1695, et le Traité de la concupiscence, 1694. Ces ouvrages marquent l’époque de la vie de Bossuet où il se retire du monde et se consacre à sa tâche pastorale. Sa pensée aussi se retire en elle-même ; il s’aperçoit qu’il a trop temporisé avec le siècle et il éprouve le besoin de retrouver, dans toute leur pureté, les textes mêmes de la foi. Les Méditations sont un commentaire suivi des paroles prononcées par le Christ, considérées comme formant un unique Discours, qui va des débuts de sa vie publique jusqu’à sa mort ; de là, les sous-titres de l’œuvre : ‘Sermon ou Discours de Notre-Seigneur depuis le dimanche des Rameaux jusqu’à la Cène’. Ces divisions chronologiques sont elles-mêmes subdivisées en journées, qui constituent, chacune, une méditation séparée. Beaucoup moins abstraites et métaphysiques que l’Elévation, les Méditations sont d’une simplicité admirable ; la vigueur de la pensée se mêle à l’onction et à la douceur persuasive du ton. Le style n’y est plus noble et soutenu, mais sans artifices et comme sans apprêts, ce qui ne veut pas dire qu’il soit négligé. Sans doute, c’est ici qu’on trouve le vrai visage de Bossuet, le Bossuet docteur de l’Eglise et mystique, et qu’on découvre le fondement solide sur lequel repose l’édifice de ses prédications et de ses œuvres destinées au public. » Précieux exemplaire relié en maroquin rouge de l’époque aux armes de Charles-Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc (1655-1746), nommé évêque de Marseille en 1684, puis archevêque d’Aix en 1708 et enfin archevêque de Paris en 1729. « La collection de ce bibliophile émérite jouissait, de son temps, d’une grande réputation par la beauté des volumes et l’élégance des reliures » (Guigard, Armorial du Bibliophile, I, 379). Provenance : Charles-Gaspard Guillaume de Vintimille du Luc (armes frappées sur les plats) ; ex dono manuscrit presque effacé au titre du tome 3 : « Ce livre a été donné à la communauté des Ursulines de Joinville par Madame de St Genis La compaire y étant pensionnaire au mois de mai 1733 » ; ex libris gravé de Claude Gabriel Doüet de Vichy Conseiller au Parlement sur le contreplat de chacun des volumes ; cachet d’appartenance de la Bibliothèque du Grand Séminaire de Versailles apposé sur la p. 121 de chacun des volumes.

Catéchisme du diocèse de Meaux Catéchisme du diocèse de Meaux de Bossuet

Edition originale du fameux Catéchisme de Bossuet. L’exemplaire relié à l’époque aux armes de Charles Maurice Le Tellier, archevêque de Reims et fils de Michel Le Tellier qui signa l’acte de révocation de l’édit de Nantes en 1685 et dont Bossuet prononça l’Oraison funèbre en 1686. Paris, Sébastien Mabre-Cramoisy, 1687. In-12 de (9) ff. y compris le titre portant les armes de l’auteur gravées, 246 pp., (3) pp. Erreurs de pagination sans manque. Relié en plein maroquin noir de l’époque, filet doré encadrant les plats, grandes armes frappées or au centre, dos à nerfs orné de filets dorés, filet doré sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches dorées. Reliure de l’époque. 147 x 80 mm.

Edition originale du catéchisme de Bossuet. Tchemerzine, I, 853 ; Brunet, I, 1137. “Bossuet est le plus grand maître de la prose française, qui est infiniment supérieure à tout ce qu’on est convenu d’appeler notre poésie. Son langage contient tous les canons de notre parler et remplit magnifiquement notre bouche et notre poitrine. C’est quelque chose comme la Messe Royale de Dumont, si bien adaptée aux poumons de nos vieux chantres. D’autre part, Bossuet est dans notre langage le plus grand des docteurs de la catholicité. Ses ouvrages théoriques sont d’une force, d’une clarté et d’une majesté qui baignent l’âme de lumière et la transportent de joie et d’admiration ». P. Claudel. Le style parfait de ce catéchisme et l’élévation de pensée de l’auteur ravirent le public le plus fruste comme le plus raffiné. Précieux exemplaire spécialement relié à l’époque en maroquin noir aux armes de Charles Maurice Le Tellier, archevêque de Reims (1642-1710), fils de Michel Le Tellier et frère du marquis de Louvois. C’est son père, Michel Le Tellier, qui signa l’acte de révocation de l’édit de Nantes en 1685, deux ans avant la publication de ce Catéchisme de Bossuet. Bossuet avait encouragé la révocation de l’édit de Nantes et son Oraison funèbre de Michel Le Tellier (1686), lui fournit l'occasion de glorifier un des plus grands crimes d'État dont l'histoire fasse mention. « Mgr Le Tellier avait réuni au cours de ses voyages en Italie, en Hollande et en Angleterre un très grand nombre de livres précieux ; sa bibliothèque, composée de 50 000 volumes, entra, par testament, à la bibliothèque de l’abbaye de Sainte-Geneviève » (Olivier, pl. 1756) ; les exemplaires encore en main privée sont d’une grande rareté. Provenance : Charles Maurice Le Tellier (armes frappées sur les plats), Franciscus Ludovicus Vaillant de Bovens, 1706 (ex libris manuscrit sur le titre).

Relation sur le quiétisme. Par Messire Jacques Benigne Bossuet Evesque de Meaux, Conseiller du Roy en ses Conseils, & Ordinaire en son Conseil d’Estat, cy-devant Precepteur de Monseigneur Le Dauphin, Premier Aumosnier de Madame la Duchesse de Bourgogne. « Relation sur le quiétisme » de Bossuet

Rare réunion de deux traités de Bossuet en éditions originales composés durant la querelle du quiétisme. Paris, chez Jean Anisson, 1698.2 tomes en 1 volume in-8 de: I/ (2) ff., 148 pp.; II/ (6) ff., 239 pp., (1) p. d’errata. Petite manque dans le coin supérieur d’une p. sans atteinte au texte, petite perforation à peine visible dans la marge blanche inférieure des 10 premières pp. Relié en plein maroquin rouge de l’époque, triple filet doré encadrant les plats, fleur-de-lys dorées aux angles, dos à nerfs richement orné, roulette ornée d’une fleur-de-lys frappée en queue du dos, roulette dorée sur les coupes, roulette dorée intérieure, tranches rouges. Anciennes restaurations discrètes à la reliure. Reliure de l’époque. 185 x 115 mm.

Rare réunion de deux textes polémiques de Bossuet en éditions originales, composés durant la querelle du quiétisme qui l’opposait à Fénelon. Tchemerzine, I, 879 & 882; Brunet, I, 1138 ; Bibliothèque Rahir n° 336. Le quiétisme est une doctrine mystique qui considère que la communion la plus parfaite avec Dieu n'intervient que lorsque l'âme est en état de quiétude. La querelle qui opposa les quiétistes à Bossuet prend corps dans cet ouvrage où ce dernier réfute avec une violence particulière tous les arguments des quiétistes à la tête desquels se trouvait Fénelon. «À l’intérieur du catholicisme, d’autres tendances se font jour. L‘une va dans le sens mystico-sentimental et propose une religion du cœur, passivement offerte à l’amour divin: il s’agit du quiétisme, défendu par l’archevêque de Cambrai Fénelon (“Explications des Maximes des Saints”, 1697) et popularisé par Mme Guyon dans ses “Torrents spirituels” qui préconisent l’anéantissement de la volonté et l’abandon à l’extase […]. Contre toues ces tendances, internes et externes, Bossuet mène un combat épuisant, où il fait front devant une modernité qu’il juge impie. Il foudroie Fénelon, et le fait condamner à Rome; Mme Guyon est enfermée puis internée.» Peter-Eckhard Knabe, L’aube de la modernité, 1680-1760, p. 434. Cet échange très âpre entre les deux grands orateurs du XVIIe siècle devait se terminer en 1699 par le triomphe de Bossuet qui obtint ainsi l’éloignement de la Cour de Fénelon, et sa condamnation par le Saint-Siège. Cette polémique intervient au moment même où l’influence de Fénelon à la Cour était sans exemple. Impressionné par sa piété, Louis XIV venait de consentir en 1689 à lui confier l’éducation de son petit-fils alors qu’il savait cependant Fénelon hostile à ses idées sur le gouvernement et le Royaume. Parallèlement, l’archevêque de Cambrai venait d’adhérer au quiétisme sous l’influence de Madame Guyon. Cette nouvelle doctrine qui posait en vertus suprêmes la tranquillité de l’âme et sa fusion en Dieu allait rapidement être condamnée par l’Eglise catholique pour ses excès mystiques. «C’est un document d’une importance primordiale sur la lutte que mena l’évêque de Meaux contre le Quiétisme et contre son principal défenseur Fénelon». (Dictionnaire des Œuvres, V, 698). Précieux exemplaire, grand de marges, conservé dans son maroquin rouge de l’époque orné de fleurs-de-lys. Provenance: Grand Séminaire de Blois (cachet sur le feuillet de titre).

Sermon presche a l'ouverture de l'assemble generale du clerge de France. Le 9. novembre 1681. a la messe solemnelle du Saint Esprit, dans l'Eglise des Grands Augustins. Paris, 1682. -- Oraison funebre de Marie Terese d'Austeriche. Paris, 1683. -- Oraison funebre de ... princesse Anne de Gonzague de Cleves. Paris, 1685. -- Oraison funebre de ... Messire Michel Le Tellier. Paris, 1686. -- Oraison funebre de ... Louis de Bourbon. Paris, 1687. -- Lettre pastorale de Monseigneur l'Evesque de Meaux. Paris, 1691. -- Statutes et ordinnances synodales pour le diocese de Meaux. Paris, 1695. -- Ordonnance et Instruction pastorale de Moseigneur l"Evesque de Meaux. Paris, 1697. -- Epistola illustris. et reverendiss ecclesiae principum. Paris, 1697.

1681 à 1697. 1681 9 parties reliées en 1 vol. in-4° (250 x 180 mm) de : 74 pp.; 61 [1] pp.; 59 pp.; 62 pp.; [1] ff.; 61, [1] f. bl.; 54 pp., [1] ff.; 27 pp., 24 pp., [1] f. bl.; 23 pp. [3] f. bl. Annotations au crayon dans le premier texte, note au crayon sur le 1er contre-plat, note manuscrite à lencre brune face au titre décrivant lexemplaire. Plein veau moucheté d'époque, dos à nerfs orné et titré, roulette dorée sur les coupes, tranches jaspées. (mors fendus, corps d'ouvrage frais)

Exemplaire personnel de Bossuet réunissant neuf de ses uvres publiées entre 1681 et 1697. Jacques-Bénigne Bossuet, surnommé l« Aigle de Meaux » (1627-1704) est un homme d'Église, évêque, prédicateur et écrivain français célèbre pour ses sermons et oraisons funèbres de personnalités importantes du règne de Louis XIV. Il est l'auteur d'une abondante uvre écrite qui porte sur la spiritualité, l'instruction du dauphin, la controverse antiprotestante ou encore diverses polémiques dont celle qui l'oppose à Fénelon à propos du quiétisme. Il est élu à l'Académie française en 1671. Ce recueil comprenant : « Sermon presche à l'ouverture de l'assemblée générale du clergé de France. Le 9 novembre 1681. à la messe solennelle du Saint Esprit, dans l'Église des Grands Augustins. Paris, 1682 ». « Oraison funèbre de Marie Thérèse d'Austeriche ». Paris, 1683. « Oraison funèbre de la princesse Anne de Gonzague de Clèves ». Paris, 1685. « Oraison funèbre de Messire Michel Le Tellier ». Paris, 1686. « Oraison funèbre de Louis de Bourbon ». Paris, 1687. « Lettre pastorale de Monseigneur l'Evesque de Meaux ». Paris, 1691. « Statuts et ordonnances synodales pour le diocèse de Meaux ». Paris, 1695. « Ordonnance et Instruction pastorale de Moseigneur l"Evesque de Meaux ». Paris, 1697. « Epistola illustras. et reverendiss ecclesiae principum ». Paris, 1697. Tous ces textes sont en premières éditions sauf la Lettre pastorale, en seconde édition. Provenance : Jacques-Bénigne BOSSUET, exemplaire de l'auteur avec plusieurs annotations au crayon dans le premier texte ; la page de garde libre du recto); note du libraire sur contre-collée 'Voir l'article de Sainte-Beuve sur l'Abbé Ledieu [Le Menteur, mars avril 1896]). Querard, vol. 1, p. 432-433. , 13980 (« synodaux »), 14091, 14066 (83 p.) ; Tchemerzine II, pp. 367-399. Exceptionnel exemplaire conservé dans sa reliure dorigine. 9 parts bound in 1 vol. 4° (250 x 180 mm) of: 74 pp.; 61 [1] pages; 59 pages; 62 pages; [1] et seq.; 61, [1] f. bl.; 54 p., [1] following; 27 p., 24 p., [1] f. bl.; 23 p. [3] f. bl. Pencil annotations in the first text, pencil note on the first cover, handwritten note in brown ink opposite the title describing the copy. Full period speckled calf, decorated and titled ribbed spine, gilded roulette on the cuts, marbled edges. (Split jaws, inside fresh). Personal copy of Bossuet bringing together nine of his works published between 1681 and 1697. Jacques-Bénigne Bossuet, nicknamed the Eagle of Meaux (1627-1704) was a French man of the Church, bishop, preacher and writer famous for his sermons and funeral orations of important personalities of the reign of Louis XIV. He is the author of an abundant written work which focuses on spirituality, the instruction of the dauphin, the anti-Protestant controversy and various controversies including that which opposed him to Fénelon regarding quietism. He was elected to the French Academy in 1671. This collection includes: Sermon preached at the opening of the general assembly of the clergy of France. November 9, 1681. at the solemn mass of the Holy Spirit, in the Church of the Grands Augustins. Paris, 1682. Funeral oration of Marie Thérèse of Austeriche. Paris, 1683. Funeral oration of Princess Anne de Gonzague de Clèves. Paris, 1685. Funeral oration of Messire Michel Le Tellier. Paris, 1686. Funeral oration of Louis de Bourbon. Paris, 1687. Pastoral letter from Monseigneur lEvesque de Meaux. Paris, 1691. Synodal statutes and ordinances for the diocese of Meaux. Paris, 1695. Ordinance and Pastoral Instruction of Moseigneur the Bishop of Meaux. Paris, 1697. Epistola illustras. et reverendiss ecclesiae principum. Paris, 1697. All these texts are in first editions except the Pastoral Letter, in second edition. Provenance: Jacques-Bénigne BOSSUET, author's copy with several pencil annotations in the first text; bookseller's note opposite the title (See Sainte-Beuve's article on Abbé Ledieu [Le Menteur, March April 1896]). Quérard, vol. 1, p. 432-433., 13980 (synodal), 14091, 14066 (83 p.); Chemerzine II, pp. 367-399). Exceptional copy preserved in its original binding.

Phone number : 06 81 35 73 35

Histoire des variations des eglises protestantes.

Paris: Wife of Sebastien Mabre-Cramoisy, 1688. 1688 2 volumes, 4° (265 x 195 mm) de : [20] ff. (t., ft., préface, sommaire), 506 pp., [17] pp.; [4] ff (t., ft., sommaire), 580 pp. [21] ff. (table), vignettes et bandeaux gravés; feuillet recto-verso manuscrit en latin de la main de l'auteur reliées au début du T 1, qui est entiérement réglé à l'encre brune. Plein maroquin rouge d'époque par du Seuil, dos à nerfs ornés, doubles encadrements de filets dorés sur les plats avec motifs floraux dans les coins, roulette dorée sur les coupes et intérieures, tranches dorées. Provenance : Saint-Antoine, bibliothèque monastique, Paris ; Heilbronn (étiquette de bibliothéque). Le matériel de dorure des plats et la teinture de peau des volumes sont différent légérement; exemplaire réuni avant le XVIIIe siècle, comme le montre l'ex-libris de Saint-Antoine).

Édition originale de cet ouvrage considéré comme un des chefs-duvre de Bossuet, comportant deux pages de notes de la main de Bossuet montées sur onglet en tête du premier volume. Texte majeur sur la controverse religieuse contre le protestantisme dû à J.-B. Bossuet, abbé de Savigny. Bossuet, abbé de Savigny en 1691, prêtre en 1704 et évêque de Troyes de 1716 à 1742. Louvrage est illustré d'une vignette répétée sur les deux titres, de deux en-têtes, de deux lettrines historiées (la même répétée dans les deux volumes) et de deux culs-de-lampe, le tout gravé sur cuivre. Bossuet sattelle à la rédaction de ce texte après avoir quitté son poste de précepteur du Dauphin. Il aspire à "la réconciliation des esprits" et ainsi à ramener dans le giron de l'église catholique les protestants dont la diversité faisait entrave à une Église forte et fédératrice. Les nombreuses corrections manuscrites à la plume dans le texte propres à lédition originale sont bien présentes dans lexemplaire (tome I : pages 17, 25, 168, 171, 226, 264, 415, 459 et 495 ; tome II : pages 176, 181, 193, 202 (ici mal chiffrée 102), 205, 257, 277, 284, 327, 520 et 521). Dans le Bulletin du Bibliophile doctobre 1954, Hubert Elie consacre un article aux éditions originales de ce livre dans lequel il évoque l'existence de ces corrections. "l'ouvrage sorti des presses mais non livré au public, l'imprimeur et l'auteur s'aperçurent qu'il contenait encore un certain nombre d'erreurs dont certaines étaient purement matérielles donc imputables au premier, tandis que d'autres concernant le sens, devaient être attribuées au second qui, par ailleurs, en dépit du temps très long dont il avait disposé pour revoir son manuscrit ne renonça cependant pas, même après l'impression à effectuer encore des améliorations de style ou à supprimer des répétitions qu'il n'avait pas remarquées antérieurement. D'où trois sortes de rectifications qui furent opérées non pas au moyen de cartons -- qui eussent sans doute été trop nombreux -- mais à la plume sur chacun des exemplaires". Un texte théologique manuscrit en latin sur deux pages, de la main de Bossuet, est relié en tête du premier volume. Il débute par "« Pour mentionner la théologie de l'enseignant » Bel exemplaire, frais, relié en maroquin rouge dépoque.

Phone number : 06 81 35 73 35

Catéchisme du diocèse de Meaux, par le commandement de monseigneur l'illustrissime et réverendissime Jacques Benigne Bossuet ... [relié avec :] Catéchisme des festes et autres solennitez et observances de l'Eglise, par le commandement de monseigneur l'illustrissime et réverendissime Jacques Benigne Bossuet ...

Paris et Meaux, Sebastien Mabre-Cramoisy et Veuve Claude Charles, 1687. 205 g Petit in-12, plein veau, dos orné à nerfs, [9] ff., 246 pp., [2] ff., [1] fb., [4] ff., 123-[1] pp.. Erreurs de pagination de l'édition : Après la p. 78 la numérotaion reprend de 73 à 246. Il existe plusieurs émissions à la date de 1687 du célèbre ''Catéchisme du diocèse de Meaux'' qui se différencient par des pages de titre différentes où l'on voit : - ''par messire Jacques Benigne Bossuet'' ou ''par le commandement de monseigneur l'illustrissime et réverendissime Jacques Benigne Bossuet''. - avec ou sans la présence sur le titre du nom de la veuve de Claude Charles libraire à Meaux. - les armes de Bossuet sont présentes sur la plupart des émissions mais une autre présente un titre à la sphère. De plus suivant les émissions on peut trouver d'autres petites différences orthographiques ou de composition dans l'avertissement par exemple : on remarque dans notre exemplaire au début de l'avertissement (Aii recto, ligne 15) l'orthographe ''ayions'' pour ''ayons'' dans d'autres tirages; idem (Aii verso, dernière ligne) ''quoyque'' pour ''quoy-que''; idem (feuillet suivant première ligne) ''acquiert'' pour ''aquiert''; etc ... Tous ces tirages ne semblent pas avoir été totalement répertoriées par les bibliographies. Selon Tchemerzine (1928, II, pp. 377-378) notre édition serait la seconde c'est à dire la première au format in-12. On la reconnaît par la présence sur le titre du nom de la veuve de Claude Charles libraire à Meaux, elle est assez rare. Pour Verlaque (p. 36) l'édition originale est au format in-12 avec sur le titre ''par le commandement de monseigneur l'illustrissime et réverendissime Jacques Benigne Bossuet'' et à l'adresse de Sebastien Mabre-Cramoisy mais ne mentionne pas la veuve de Claude Charles. Il est en désaccord avec Tchémerzine concernant le format car ce dernier la pense in-8. Pour ce qui est du ''Catéchisme des festes'' Tchémerzine la cite également comme seconde édition ou première au format in-12. Reliure ancienne (dimension des feuillets : 14,8 cm). Ex-libris manuscrits anciens sur les dernières gardes des Ursulines de Sens avec mention des soeurs de Fontenay et de Sainte-Thérèse. Ex-libris Max Brun. Quelques usures, premiers feuillets remontés. . (Catégories : Religion, Brie, Seine et Marne, )

Histoire de J.-B. Bossuet [suivi de:] Oeuvres de Bossuet,

Versailles, de l'imprimerie de J.-A. Lebel, 1814-1819. 4 + 43 vol. in-8, basane racinée fauve de l'époque, filet à froid en encadrement sur les plats, dos lisse ornée, pièces de titre et de tomaison vermillon, tranches jaunes mouchetées de rouge (épidermures, quelques rousseurs et taches, quelques pâles mouillures).

Édition originale de l'Histoire de Bossuet par le cardinal Louis-François de Bausset. Elle est ornée d'un portrait de Bossuet en frontispice, dessiné par Desenne et gravé par Leroux. Elle comporte la retranscription de nombreuses pièces justificatives ainsi que des lettres du prélat et parfois leurs réponses. Nouvelle édition des Oeuvres complètes. Elles sont également illustrées d'un portrait de Bossuet, le même que celui en tête de sa biographie, en tête de volume. Réunion de deux ouvrages complémentaires embrassant la personnalité et l'oeuvre de Bossuet, reliés ensemble. Voir photographie(s) / See picture(s) * Membre du SLAM et de la LILA / ILAB Member. La librairie est ouverte du lundi au vendredi de 14h à 19h. Merci de nous prévenir avant de passer,certains de nos livres étant entreposés dans une réserve.

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Histoire de J.-B. Bossuet [suivi de:] Oeuvres de Bossuet, . BOSSUET (Jacques-Bénigne)](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TVX/17592_1_thumb.jpg)

![Histoire de J.-B. Bossuet [suivi de:] Oeuvres de Bossuet, . BOSSUET (Jacques-Bénigne)](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TVX/17592_2_thumb.jpg)

![Histoire de J.-B. Bossuet [suivi de:] Oeuvres de Bossuet, . BOSSUET (Jacques-Bénigne)](https://static.livre-rare-book.com/pictures/TVX/17592_3_thumb.jpg)