7529 books for « bertrand m »Edit

-

Type

Art print (1)

Artists book (3)

Book (7507)

Magazine (5)

Maps (3)

Music sheets (27)

New book (1)

Old papers (1)

Photographs (5)

-

Latest

Last 24h (1)

Last 3 days (4)

Last month (66)

Last week (10)

-

Language

Dutch (2)

English (3)

French (7544)

Russian (4)

-

Century

17th (13)

18th (48)

19th (293)

20th (3258)

21st (1222)

-

Countries

Belgium (311)

Canada (46)

China (1)

Côte d'Ivoire (4)

Denmark (21)

France (6700)

Germany (11)

Greece (7)

Italy (1)

Switzerland (446)

United Kingdom (1)

United States of America (4)

-

Syndicate

ALAC (42)

CLAM (21)

CLAQ (12)

CNE (4)

ILAB (3628)

NVVA (39)

SLACES (39)

SLAM (3477)

SNCAO (16)

Topics

- Africa (28)

- Agriculture (27)

- Algeria (74)

- Aquitaine (19)

- Archaeology (51)

- Architecture (67)

- Army (20)

- Autographs (41)

- Auvergne (23)

- Beekeeping - bees (18)

- Belgium (34)

- Bertrand aloysius (19)

- Bertrand louis (434)

- Bertrand pierre (45)

- Biography (135)

- Brittany (31)

- Children’s books (137)

- Christianity (35)

- Cinema (36)

- Civilisation (21)

- Colette (21)

- Comic strip (44)

- Cooking (33)

- Dedication (47)

- Drawings (20)

- Early printed books (24)

- Earth (20)

- Economics (88)

- Education (53)

- Education - morals (34)

- Essays (28)

- Ethnology (22)

- Fine arts (82)

- First edition (82)

- Florence (28)

- Flornoy bertrand (55)

- Fox (25)

- Genealogy (32)

- Geneva (33)

- Geography (92)

- Geology (32)

- Gille (42)

- Greece (21)

- Guegan bertrand (24)

- Guide books (30)

- Helvética (37)

- History (419)

- Hunting (19)

- Ile de france (28)

- Industrial arts & crafts - fine arts (28)

- Journalism (19)

- Jouvenel bertrand de (25)

- Law (63)

- Literature (758)

- Lorrain (18)

- Magazine (38)

- Mathematics (29)

- Medicine (62)

- Meyer bertrand (78)

- Military arts (23)

- Miller (27)

- Music (31)

- Napoleon i (25)

- Navy (34)

- Newspapers press (88)

- Painting (28)

- Paris (44)

- Philosophy (201)

- Photography (75)

- Poetry (49)

- Poirot-delpech bertrand (97)

- Policy (80)

- Political economy (20)

- Provence (31)

- Psychology (85)

- Pyrenees (50)

- Regionalism (60)

- Religions (85)

- Review (38)

- Reviews (43)

- Revolution 1789 (42)

- Sciences (63)

- Scores (38)

- Simone (42)

- Social sciences (25)

- Sociology (37)

- Songs (36)

- Spain (30)

- Switzerland (21)

- Testimonies / stories (19)

- Theatre (20)

- Theology (24)

- Travel (25)

- United states (24)

- Various (77)

- War (61)

- Youth (34)

La Mission Jésuite du Maduré d'après Des Documents inédits, par le P. J. BERTRAND, de la Compagnie de Jésus, Missionnaire du Maduré (4 volumes).

Paris, Librairie de Poussielgue-Rusand, 1847-1854, 4 volumes in-8 de 215x135 mm environ, Tome 1. 1f.blanc, xi-380 pages, 1f.blanc, - Tome 2. 1f.blanc, vii-416 pages, 1f.blanc, - Tome 3. 1f.blanc, 459 pages, 1f.blanc - Tome 4. 1f.blanc, 498 pages, 1f.blanc, demi basane vert émeraude, titres et tomaisons dorés sur dos lisses ornés de motifs romantiques dorés, gardes marbrées, tranches mouchetées, ex-libris sur la première garde blanche de chaque volume. Petites déchirures sur les bordures de la carte et des fac-similés, des rousseurs et pages brunies, des mors internes fendus (mais structures solides), frottements et épidermures sur le cuir et cartonnage, coins dénudés, des tampons anciens sur les pages de titre. Edition illustrée d'une carte dépliante de l'Indostan pour servir à La Mission du Maduré, d'après des Documents inédits par Le P. J. Bertrand de la Cie des I., un plan d'une église et son presbytère (tome 4, p. 434),et de 3 lettres en 4 planches dépliantes de fac-similé de documents.

La Mission jésuite du Maduré est une uvre dévangélisation chrétienne entreprise par la Compagnie de Jésus dans la partie sud-est de lInde appelée Maduré (aujourd'hui Madurai, dans le Tamil Nadu). Il y a lancienne mission (de lépoque de Saint François-Xavier à la suppression de la Compagnie de Jésus en 1773), et la nouvelle mission, qui reprit en 1837, après la restauration de la Compagnie de Jésus (en 1814). Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

BOUR, Charles - CLERGET, Hubert - BERTRAND, Joannès - MOURTON, Nicolas

Reference : 102244

Auvergne, Puy-de-Dôme, Clermont ses Environs, dessinés et lithographiés par C. Bour & H. Clerget - Auvergne, Costumes du Puy-de-Dôme, dessinés et lithographiés par Bour et Bertrand, Publié par Talbot (2 volumes)

Publié par Talbot (18..-18..- éditeur d'estampes) Lemercier, Joseph (1803-1887 - Imprimeur lithographe), sans date, 2 volumes de format oblong de 160x235 mm environ, contenant chacun 1 titre-frontispice lithographié en noir et 20 lithographies coloriées+ 1 vue spplémentaire en couleurs : Mont Dore, Lac Ravin, cartonnage toilé de l'éditeur, avec décor doré sur le premier plat "Souvenirs de Clermont" et décor à froid sur le dernier plat. Dos insolé et frotté sur le volume de Costumes, frottements sur les coins, des rousseurs sur les gardes et sur la planche supplémentaire, sinon bon état.

Talbot publie localement (1840-1855) des lithographies concernant les paysages auvergnats et les costumes locaux (ces dernières rentrent dans l'institution). Dans l'album intitulé Souvenirs de Clermont, vous trouverez les illustrations suivantes : Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand vue prise du Calvaire - Thiers, usines du Moustier - Royat, vue prise du ravin - Royat - Château de Tournoel - Châteaugay - Cathédrale de Clermont-Ferrand - Royat, église de Chamalières - Thiers, pont de Seychalis - Clermont-Ferrand, fontaine Delille - Royat, église et grotte vue prise des Chataigneraies - Royat, établissement thermal de St Marc - Grotte de Royat - Thiers, route de Lyon - Intérieur de la Cathédrale de Clermont - Lavoir de Nohanent - Rue des Gras - Thiers, cascade de Salien - Clermont-Ferrand, église du port.Dans l'album des Costumes de Clermont : Métayers de Thiers - Montagnards du Puy-de Dôme - Fileuses de Royat - Paysannes de Royat - Vignerons de Chamalières - Cultivateurs de Courpière - Paysans de Royat - Paysans de Mirefleurs - Thiers, bergère des Garniers - Thiers, laitière des Garniers - Thiers, paysannes des Granétias - Riom, paysanne de St Bonnet (x2) - Blanchisseuse et laitière de Nohanent - Clermont, marchands de bestiaux - Riom, paysans du Marais - Marchands de toile - Femmes du Mont-Dore - Femmes de Latour près du Mont-Dore - Femmes des environs du Mont-DoreLa planche supplémentaire illustre le Lac Pavin. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Voyage sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf (tome 1 et 2 reliés en 1 volume).

A Neuwied, chez la Société Typographique, 1791, 2 parties reliées en 1 volume in-8 de 210x125 mm environ, (1) f. 1 faux-titre, 1 titre, 180-174 pages, demi-basane fauve marbrée, dos lisse portant titres dorés sur pièce de titre corail, orné de filets et fers dorés, tranches marbrées. Petites galeries de ver et mouillures dans les marges, couverture état moyen, léger manque de papier sur la page de table des gravures, bien complet des 13 planches dépliantes annoncées.

Beaunoir (Alexandre-Louis-Bertrand Robineau, dit de Beaunoir)Alexandre-Louis-Bertrand Robineau, dit de Beaunoir, est un auteur dramatique français, né à Paris le 4 avril 1746 et mort dans la même ville le 5 août 1823. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

La religion des Gaulois.

Jean de Bonnot 1994 Jean de Bonnot, 488p, 1994, in-8 reliure éditeur plein cuir noir avec motifs dorés. Tranche supérieure dorée. Bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Développement nouveau de la partie élémentaire des mathématiques prise dans toute son étendue. (2 volumes)

A Genève, aux dépens de l'Auteur, se vend chez Isaac Bardin, 1778, deux volumes in-4 de 200x250 mm environ, (2) ff. (page de titre, errata), 676 p. - (1) f. (page de titre), 646 p. Complet des 19 planches. Pleines reliures marbrées, dos à cinq nerfs portant titres et tomaisons dorés sur pièces de cuir rouge et vert, caissons ornés, triple encadrement à froid, tranches rouges, gardes blanches. Coiffes absentes, coupes et coins frottés, des craquelures sur le cuir, début de fente sur un mors, quelques rousseurs sinon bon état.

"La preuve du postulat d'Euclide qu'il donne dans Développements nouveaux de la partie élémentaire des mathématiques (1778) eut un succès considérable jusqu'à l'apparition des géométries non euclidiennes. Son approche de la géométrie a influencé la majorité des traités élémentaires du XIXe s. Dans son livre De l'instruction publique (1774), B. s'oppose au Projet de réforme pour le Collège de Genève d'Horace Bénédict de Saussure." Site internet Dictionnaire Historique de la Suisse. ( Sources : J.-C. Pont, L'aventure des parallèles, 1986; J. Trembley, éd., Les savants genevois dans l'Europe intellectuelle du XVIIe au milieu du XIXe s., 1987). Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Renouvellemens ( renouvellements) périodiques des continens (continents) terrestres.

A geneve, Chez J. J. Paschoud, An XI (1803), 1 volume in-8 de 120x205 mm environ, VIII (Pages de titre, Introduction), 406 p., (1) f. (errata), 1 planche dépliante. Demi-reliure fauve, dos à cinq nerfs portant titres dorés, caissons ornés, tranches marbrées, gardes marbrées. Quelques frottements et marques sur le cuir, planche restaurée sinon intérieur frais, bon état général.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Le sang des races.

Crès 1921 Editions G. Crès et Cie, Coll. les Maîtres du Livre, 1921, XV-374 p., demi-chagrin à coins, couverture d'origine conservée, environ 195x135mm, exemplaire numéroté 1929 (l'un des 1860 sur papier de Rives), édition décorée de compositions originales par Maurice Bouville et gravées sur bois par Paul Baudier. Traces blanches discrètes sur le cuir de la reliure, quelques petits frottements d'usage sur la même, bon état néanmoins et intérieur bien propre.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

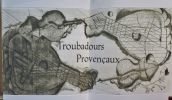

VIDAL, Peire - TENSON avec RAIMBAUT D'ORANGE - Comtesse de DIE - RAIMBAUT DE VAQUEYRAS - FOLQUET DE MARSEILLE - GUILHEM DE MONTANHAGOL - GARSENDA DE SABRAN - GUI DE CAVAILLON - BERTRAND D'ALAMANON - AZALAÏS DE PORCAIRAGUES - SORDEL DE GOITO - BLACASSET - BIEIRIS DE ROMAN - COMTE DE PROVENCE - BONIFACE DE CASTELLANE - ALBERTET DE SISTERON - COUDRAIN, Brigitte.

Reference : 107874

TROUBADOURS provençaux. Gravures de Brigitte Coudrain.

Paris, Les Bibliophiles de Provence, 1985-1987, 1 volume in-folio de 375x265 mm environ, 140 pages, 3ff. (justificatif de tirage, achevé d'imprimer), en feuillets libre sous couverture rempliée et coffret de l'éditeur, de l'Atelier Duval à Paris. Exemplaire N° 58, un des 100 exemplaires nomninatifs sur vélin d'Arches, illustré de 10 gravures à la pointe sèche, au burin à la manière noire de Brigitte Coudrain, gravure du titre en double page. Bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

REBOUX Paul (recueillis par) / BERTRAND Rosine (illustrations)

Reference : 103874

(1937)

Trente-deux poèmes d'amour.

Le Livre Précieux 1937 Le Livre Précieux, 1937, exemplaire numéroté 1 (l'un des 40 sur vélin d'Arches), feuillets libres sous chemise (143 p.), une suite avec remarques (complet des 32 planches) + 1 dessin original au crayon de l'artiste (bouquet au ruban), une illustration supplémentaire non répertoriée y est jointe (femme nue à l'oreiller), le tout sous coffret, environ 26x18cm. Coffret sali et frotté, dos de l'étui insolé, des rousseurs sur la tranche texte (mais pas sur les pages elles-mêmes), bon état pour le reste et intérieur bien propre.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

L'illusion du préfet Mucius, conte de l'an 80.

Berger-Levrault 1919 Berger-Levrault, VII-121 p., broché, environ 25x20cm, N°180/400 sur papier des Manufactures d'Arches, illustré par L. Jou. Couverture salie et frottée, gardes insolées, 2 ex-libris contrecollé à la page de garde. Bon état pour le reste.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Le point du jour, Nouveau journal des Etats-Généraux ou Résultat de ce qui s'est passé la veille à l'Assemblée Nationale, numéros 1 à 414. (7 volumes). [Ont été reliés avec 26 numéros du Journal des débats et des décrets].

Cussac 1789 1790 A Paris, Chez Cussac, Et à Toulouse, Chez J. B. Brouilhiet, de l'Imprimerie J. J. Robert, 1789 (3 volumes) -1790 (4 volumes). Ensemble de 7 volumes in-8 de 125 x 195 mm contenant les tomes I à XIV (n° 1 à 414) et in-fine la "Table Générale et analytique [... des] 12 premiers volumes du Point du Jour" de 72 pages. Demi reliures à coins d'époque, cuir tacheté et papier bleu à la colle, dos lisses portant titres et tomaisons dorés sur pièces de cuir rouge et bleu, tranches jaspées, gardes blanches. Année 1789 : Volume 1. n°64 du 26 août constitué de 4 ff. (incomplet ?); Volume 2. n°96 du 2 octobre compte 2 cahiers inversés. Année 1790 : Volume 3. Pas de n°347 mais le numéro 346 relate la séance du 28 juin, le 348 annonce "suite du 28 juin"; Volume 4. Pas de n°367 (dimanche 18 juillet), pas de 392, 393 (10, 11 août) et les numéros 387 à 412 (14 au 31 août 1790) du "Journal des débats et des décrets" ont été intercalés (chacun avec plusieurs feuillets répétés). Ensemble en bel état malgré les défauts suivants : des frottements sur les coiffes et quelques coupes, discret travail de vers sur 4 mors, un plat fragilisé, quelques feuillets brunis et rousseurs.

Le point du jour est fondé en 1789 par B. Barère de Vieuzac et se poursuivra jusqu'en 1791. La collection complète compte 815 numéros rassemblés en 27 tomes. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

L'art de la Renaissance.

Citadelles Mazenod L'Art des Grandes Civilisations 1984 Mazenod, Coll. l'Art et les Grandes Civilisations, 1984, 606 p., cartonnage éditeur sous jaquette, sous son étui marron d'origine, environ 32x25cm. Bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

La tapisserie de BAYEUX (et la manière de vivre au onzième siècle).

Zodiaque Introductions à la nuit des temps 1966 Zodiaque, Coll. Introductions à la Nuit des Temps, 1966, 317 p., reliure toile éditeur sous jaquette, protégé par son étui en carton muet, de petits défauts sur la jaquette (un petit accroc sur l'un des rabats, menus frottements sur le haut et le bas du dos, la pellicule adhésive a tendance à se décoller sans peler toutefois), bon état néanmoins et intérieur très propre.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

La tapisserie de BAYEUX (et la manière de vivre au onzième siècle).

Zodiaque Introductions à la nuit des temps 1966 Zodiaque, Coll. Introductions à la Nuit des Temps, 1966, 317 p., reliure toile éditeur sous jaquette, bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

"J'écris Paludes".

Gallimard L'Un et l'Autre 2001 Gallimard, Coll. L'Un et l'Autre, 2001, 112 p., broché, des traits au crayon à papier dans la marge de quelques pages, bon état pour le reste.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Cadrans solaires des Alpes-Maritimes.

Cabri 2003 Editions du Cabri, 2003, 335 p., cartonnage éditeur sous jaquette, environ 32x24cm, de menus frottements sur la jaquette, bon état néanmoins et intérieur impeccable.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Mémorial philatélique, ce que disent les timbres, tome III : Luxembourg, Suisse, Liechtenstein.

Cros 1934 Montpellier, Librairie L. Cros, 1934, 324 p., broché, environ 25x16cm, exemplaire numéroté 19/25, signé par l'auteur. Couverture en mauvais état (dont manques de papier), intérieur bien propre.

Bien illustré. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Mémorial philatélique, ce que disent les timbres, tome III : Luxembourg, Suisse, Liechtenstein.

Cros 1934 Montpellier, Librairie L. Cros, 1934, 324 p., broché, environ 25x16cm, haut et bas du dos émoussés, débuts de fente sur les mors, coins des plats cornés, de petites déchirures le long des plats, intérieur propre.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Réel voilé et cosmos théophanique : le regard de l'homme sur la nature et la question de Dieu.

Vrin 2015 Vrin, Institut Interdisciplinaire d'Etudes Epistémologiques, Sciences-Histoire-Philosophie, 2015, 528 p., broché, second plat un peu sali, bon état pour le reste et intérieur bien propre.

Table des matières abrégée : Aristote est-il rationaliste ? / Soulever le coin du voile : réel voilé et apolcalyptique / Complexité et continuisme historique chez Pierre Duhem : regards croisé sur la nature du progrès scientifique / Réalisme et contradiction / Revisiter la thèse du réel voilé avec Putnam : du voile kantien au réalisme pragmatique / Le réel voilé : conversation avec Bernard d'Espagnat / Le "réel voilé" en biologie : réflexion d'un biologiste sur l'avancée des sciences du vivant / La science contre le bon sens et la foi au Dieu créateur au plus loin du déisme / Théologie de la nature, approche historique / Le cosmos théophanique selon le deutéro-Isaïe / pour une révélation d'une raison commune à Dieu, à l'homme et au monde / La dimension christologique de la nature et de l'histoire / Créateur-création : comment décrire une relation ? / Origine et commencements dans la perspective islamique / De la masse au grade, classification et hiérarchie en histoire naturelle (XVIIIe-XXe siècles) / L'énergie thermodynamique peut-elle être théophanique ? / Un vivant bricolé plutôt qu'oreinté ou la préférence finalement donnée par François Jacob au bricolage évolutif sur la notion de programme génétique / Métaphysique de l'insuffisance, philosophie chrétienne et apologétique offensive chez Claude Tresmontant / La voie cosmologique : uen herméneutique de la nouveauté informée comme création continuée chez Chalude Tresmontant / Claude Tresmontant, la philosophie chrétienne et les présupposés d'une métaphysique de la Charité / Cosmos, création et "nouvelle création", "retour sur une lecture discontinue et renouvelée de Claude Tresmontant". Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Controverses sur la création : science, philosophie, théologie.

Vrin 2011 Vrin, Institut Interdisciplinaire d'Etudes Epistémologiques, Coll. Science-Histoire-Philosophie, 2016, 407 p., broché, bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

CALLU Martine / CHOPARD Roland / GIQUEL Pierre / GROBORNE Robert / GUBLIELMI Joseph / LIBRACH Myriam / MERILLON Georges / MIOT Bernard / OHNENWALD Alain / WAILHEN François-Xavier / VIVIN Bertrand

Reference : 100480

(1981)

Revue Aencrages & Co, N°4, été-automne 1981.

Aencrages 1981 1981, broché, édition orignale numérotée 79/100, bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Un gamin du Creusot dans la tourmente, 1940/1944.

1999, 239 p., une carte dépliante en fin de volume, bon état.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

L. Tieck et le théatre espagnol.

Paris, 1914, 182 p., demi-basane vert sapin, dos insolé, cuir et coins frottés, des tampons dans les marges de quelques pages, sinon intérieur propre.

Thèse complémentaire pour le doctorat ès-lettres. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Bibliothèque sulpicienne ou histoire littéraire de la compagnie de Saint-Sulpice, tome deuxième : XIXe siècle.

Picard Paris, Alphonse Picard, 1900, 612 p., demi-chagrin, tirage à 300 exemplaires, dernière garde blanche tachée, une déchirure dans la marge supérieure des dernières pages, bon état pour le reste.

Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

Réveil matin fait par Monsieur Bertrand pour réveiller les prétendus savants mathématiciens de l’Académie Royale de Paris, &c.

Hambourg, Imprimé par Bertrand libraire ordinaire de l’Académie de Bertrand, 1674-1676. In-8 de (36) pp. 1 f.bl., 75 pp., 3 planches hors texte.BERTRAND DE LA COSTE. Ne trompez plus personne ou Suite du Reveil-matin des pretendus savans Matematiciens de l’Academie royale de Paris. Hambourg. Bertrand, 1675. In-8 de (24)-69-(1) ppBERTRAND DE LA COSTE. Le monde désabusé ou la Demonstration des deux lignes moyennes proportionnelles. Hambourg, 1675. In-8 de 40 pp.BERTRAND DE LA COSTE. Ce n’est pas la mort aux rats ny aux souris, mais c’est la mort des mathématiciens de Paris et la démonstration de la trisection de tous triangles. Hambourg, 1676. In-8 de (28)-14-(6) pp.4 pièces reliées en 1 vol. petit in-8 (16,5 x 10 cm), vélin rigide, dos lisse, pièce de titre en maroquin rouge (reliure moderne).

Édition originale de la plus grande rareté des quatre pamphlets de l’artilleur-mathématicien Bertrand de La Coste adressés à l’Académie royale des sciences qui rejeta sa Machine d’Archimède présentée en 1671.Colonel d’artillerie à Hambourg, Bertrand de la Coste retourna dans sa ville de garnison où il reçut en 1674 l’approbation de Frédéric Wilhem, électeur de Brandebourg qui accueillit favorablement cette découverte, et fit délivrer à l’auteur un certificat qu’on peut lire parmi les pièces liminaires avec l’« Extrait du Privilège et le Passeport de l’Académie de Bertrand », société fictive et satirique créée pour venger Bertrand de La Coste de l’académie parisienne.3 planches hors texte illustrent le premier des quatre opuscules (le Réveil matin), dont le portrait de l’auteur, une épigraphe gravée et une grande planche repliée qui représente les armoiries de l’Académie : un écusson chargé d’une botte de foin supporté par deux ânes dont l’un porte des grelots attachés aux oreilles avec des rubans (le directeur Caricavy) et l’autre une devise, Le premier professeur de mathématiques de sa Société (Roberval) ; un troisième âne est posé en cimier avec Niquet gravé au-dessus de sa tête et ce titre : Voilà trois renommés mathématiciens. Pierre de Carcavy (1603-1684) était directeur de l'Académie royale des sciences, Antoine de Niquet (1641-1726), ingénieur du Roi protégé de Colbert et Vauban, et Gilles Personne de Roberval (1602-1675) l’inventeur de la balance à deux fléaux. Les trois autres opuscules sont illustrés de nombreux diagrammes dans le texte.« On peut rapprocher du cas Abraham Bosse un autre exemple de marginalisation académique, touchant dix ans plus tard un autre protestant, persuadé lui aussi de détenir, seul contre tous, une vérité géométrique universelle, et ayant lui aussi voué son existence à la démonstration d’une question au moins aussi problématique, pour les siècles passés et à venir, que ne l’était celle des fondements objectifs de la perspective. Il s’agit de Bertrand de La Coste, auteur de quatre opuscules publiés à Hambourg en 1674, 1675, 1676 dont le rejet par l’Académie des Sciences en 1671 n’est pas moins révélateur des normes implicites nouvellement engendrées par cette institution que l’exclusion de Bosse pour l’Académie de peinture et de sculpture. Militaire autodidacte et précédemment auteur, en 1663 d’un ouvrage consacré à la résolution de la quadrature du cercle, Bertrand de La Coste avait envoyé à Colbert en 1671 les plans d’une machine d’Archimède, machine dite à mouvement perpétuel. Colbert l’ayant adressé à l’Académie des Sciences pour expertise, il s’y présenta la même année avec une maquette exécutée à ses frais par un ébéniste. Mais après avoir été soumis par les Académiciens à un rapide examen oral de ses connaissances mathématiques, il fut renvoyé sans qu’on lui eût même laissé présenter son invention (…) C’est bien de cette classe de “visionnaires mystiques” (Montucla) que La Coste eut le douloureux privilège d’être le premier représentant avant que le phénomène ne se généralisât au 18e siècle (…) c’est d’une fictive “Académie Bertrand“ que La Coste se réclame pour admonester la même académie décrivant ainsi un processus de mise à l’écart du monde scientifique qui illustre parfaitement la frontière qui commençait alors à s’établir entre professionnels et amateurs. Car c’est bien dans cette dernière catégorie que se voit impitoyablement rejeté l’artilleur-mathématicien, de manière d’autant plus radicale que - plus que son invention pas même examinée - c’est sa personne même qui se voit disqualifiée et rejetée, du fait que l’examen préalable qu’on lui fait, contre toute attente, subir est destiné à évaluer sa compétence scientifique bien plutôt que son produit. Cette expérience va plonger La Coste dans une véritable crise d’identité qu’il va tenter de résoudre en se livrant, à travers ses quatre pamphlets à une dénonciation en règle » (Nathalie Heinich). Salissures marginales sur le premier feuillet de titre, petit manque de papier sur la planche repliée sans atteinte à la gravure.2 exemplaires complets des 4 parties au Catalogue collectif de France (BnF, BM La Rochelle).Caillet, II, 5915bis : « Ouvrage extrêmement rare » ; Brunet, VI, 7756 ; Arthur Dinaux, Les Sociétés badines, bachiques, chantantes et littéraires (1867) I, p. 84 ; Blavier, Les Fous littéraires, p. 354 ; Nathalie Heinich, Arts et sciences à l'âge classique. In: Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 66-67, mars 1987. Histoires d’art. pp. 47-78.

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![Voyage sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf (tome 1 et 2 reliés en 1 volume).. [ROBINEAU, Alexandre-Louis-Bertrand, dit de BEAUNOIR].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/DIO/99108_1_thumb.jpg)

![Voyage sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf (tome 1 et 2 reliés en 1 volume).. [ROBINEAU, Alexandre-Louis-Bertrand, dit de BEAUNOIR].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/DIO/99108_2_thumb.jpg)

![Voyage sur le Rhin, depuis Mayence jusqu'à Dusseldorf (tome 1 et 2 reliés en 1 volume).. [ROBINEAU, Alexandre-Louis-Bertrand, dit de BEAUNOIR].](https://static.livre-rare-book.com/pictures/DIO/99108_3_thumb.jpg)