8624 books for « a etienne »Edit

-

Type

Artists book (1)

Book (8303)

Engraving (2)

Magazine (10)

Manuscript (2)

Maps (42)

Music sheets (253)

New book (1)

Old papers (2)

Photographs (8)

Posters (1)

-

Latest

Last 24h (2)

Last 3 days (6)

Last month (59)

Last week (14)

-

Language

Dutch (3)

English (7)

French (8603)

Greek (1)

Italian (4)

Latin (4)

Russian (3)

-

Century

16th (4)

17th (37)

18th (299)

19th (1029)

20th (3277)

21st (595)

-

Countries

Belgium (470)

Brazil (1)

Canada (48)

China (22)

Côte d'Ivoire (32)

Denmark (32)

France (7329)

Germany (33)

Greece (7)

Italy (4)

Switzerland (643)

United Kingdom (1)

United States of America (3)

-

Syndicate

ALAC (38)

CLAM (32)

CLAQ (13)

CNE (15)

ILAB (3966)

NVVA (84)

SLACES (84)

SLAM (3728)

SNCAO (56)

Topics

- Algeria (43)

- Alsace (27)

- Aquitaine (40)

- Archaeology (63)

- Architecture (74)

- Army (34)

- Asia - orient (26)

- Autographs (80)

- Baron etienne (99)

- Belgium (37)

- Bible (28)

- Biography (91)

- Brittany (35)

- Carpenter (84)

- Catholicism (38)

- Children’s books (75)

- China (43)

- Christianity (59)

- Christmas (27)

- Collections (39)

- Comic strip (52)

- Communism (27)

- Cooking (24)

- Dedication (56)

- Dictionaries (35)

- Drawings (36)

- Early printed books (52)

- Economics (76)

- Education (45)

- Egypt (59)

- Fine arts (69)

- First edition (199)

- Forez (49)

- Genealogy (32)

- Geography (90)

- Gril etienne (40)

- Guittoneau ben (33)

- Helvética (110)

- History (635)

- Illustrated books (26)

- Industrial arts & crafts - fine arts (35)

- Lalou etienne (27)

- Lamy etienne (35)

- Law (93)

- Linnean society of lyons (29)

- Literature (583)

- Lorrain (24)

- Lyons and area (26)

- Lyons college (26)

- Lyons college pc (29)

- Lyons revue (26)

- Magazine (32)

- Manuscripts (40)

- Maps (29)

- Medicine (126)

- Memories (28)

- Middle ages (34)

- Military arts (28)

- Mosaic (115)

- Museums (35)

- Music (36)

- Napoleon i (28)

- Navy (83)

- Newspapers press (63)

- Normandy (46)

- Painting (47)

- Paris (99)

- Philosophy (274)

- Photography (58)

- Physics (27)

- Poetry (78)

- Policy (82)

- Provence (45)

- Psychology (63)

- Rabaud etienne (43)

- Rabaut jean-paul aka saint-etienne (153)

- Regionalism (125)

- Religions (145)

- Review (42)

- Reviews (51)

- Revolution 1789 (47)

- Sciences (72)

- Scores (307)

- Sculpture (34)

- Socialism (40)

- Sociology (37)

- Songs (238)

- Switzerland (143)

- Theatre (73)

- Theology (58)

- Travel (58)

- Various (43)

- War (80)

Histoire de l'église de Lyon, depuis son établissement par Saint Pothin, dans le second siecle de l'Eglise, jusqu'à nos jours

Lyon, Joseph-Louis Berthoud, 1770. 1310 g In-4, plein veau, dos orné à nerfs, viii-578-[2] pp.. Edition originale. Monflacon, Bibliographie de la ville de Lyon, 86; Quérard, VII, 311. Exemplaire de Mr Rahault de Villers, auditeur des comptes à Paris en décembre 1775, avec son ex-libris manuscrit. Quelques annotations manuscrites sur les gardes ou en marges, probablement de Mr Rahault car d'une écriture semblable à la sienne, dont une indique que le livre a été acheté à Lyon Chez Ciseron [Cizeron], sur le pont de pierres de la Saône. Autre ex-libris manuscrit en cyrillique sur le titre. Reliure restaurée, rares mouillures marginales. . (Catégories : Lyon, )

Collection de 17 publications icariennes.

, , 1843-1848. L'ensemble relié en 1 vol. in-8, demi-veau blond, dos lisse orné de filets dorés (reliure de l'époque).

CABET (Etienne). Douze Lettres d'un Communiste à un réformiste sur la Communauté. Paris, Imp. de E. B. Delanchy, 1845. In-8 de 166 pp. Troisième édition. Lettres écrites du 26 mai 1841 au 18 février 1842. Portrait. Prudhommeaux, A47.CABET (Etienne). Bombardement de Barcelone ou Voila les Bastilles ! Histoire de l'insurrection et du bombardement. Documents historiques. Opinion des Journaux espagnols, anglais et français. Appréciation des faits. Paris, Au Bureau du Populaire, 1843. In-8 de (4)-124 pp. Deuxième édition. Prudhommeaux, A67. CABET (Etienne). Les Masques arrachés. Paris, Imp. de E. B. Delanchy, 1844. In-8 de 144 pp. Édition originale. Prudhommeaux, A78. CABET (Etienne). Le Cataclysme social ou Conjurons la Tempête. Paris, Au Bureau du Populaire, 1845. In-8 de 21-(3) pp. Edition originale. Prudhommeaux, A80. CABET (Etienne). Le Salut est dans l'Union ; La Concurrence est dans la Ruine. Paris, Imp. de E. B. Delanchy, 1845. In-8 de 56 pp. Édition originale. Inconnu de Prudhommeaux qui cite un titre différent mais approchant (A82). CABET (Etienne). Réfutation ou Examen de tous les écrits ou Journaux contre ou sur la Communaué. Réfutation des trois ouvrages de L'abbé Constant. Paris Chez Prévot, 1841. In-8 de (2)-33-(1) pp. Édition originale. Prudhommeaux, A55. CABET (Etienne). Réfutation de l'Humanitaire, (Demandant l'abolition du Mariage et de la Famille). Paris Chez Prévot, 1841. In-8 de 12 pp. Édition originale. Prudhommeaux, A54. CABET (Etienne). Réfutation des Doctrines de l'Atelier. Paris Chez Prévot, 1842. In-8 de (2)-32-(2) pp. Édition originale. Prudhommeaux, A57. CABET (Etienne). Le Gant jeté au Communisme par un un riche Jésuite, Académicien à Lyon, Ramassé Par M. Cabet. Paris, Au Bureau du Populaire, 1844. In-8 de 21-(3) pp. Édition originale. Prudhommeaux, A74.CABET (Etienne). Aux Membres du Gouvernement Provisoire. Typographie Félix Maltesse et Comp. 1848. In-8 de 4 pp. Prudhommeaux, B6 (pour l'originale in-plano).CABET (Etienne). Petit Dialogues populaires sur la Communauté. Premier Dialogue. - Ne toumentez pas pour convertir. Paris, Imp. de E. B. Delanchy, 1844. In-8 de 4 pp. Deuxième édition. Prudhommeaux, A58.CABET (Etienne). A Bas les Communistes !. Typographie Félix Maltesse et Ce, 1848. In-8 de 4 pp. Édition originale. Dialogue. Prudhommeaux, B5.CABET (Etienne). A Ceux qui menacent d'assassinat. (Extrait du Populaire du 22 avril 1848). Paris, Au Bureau du Populaire, 1848. In-8 de 16 pp. Prudhommeaux, B8.Règlement pour la Société fraternelle. Typographie Félix Maltesse et Ce, 1848. In-8 de 7 pp. Inconnu de Prudhommeaux.HARDIER. Choeur des Icaries. Paris, Typ. Soupé, sd. [1848]. 1 p. in-8 contrecollé au verso d'un feuillet blanc. Inconnu de Prudhommeaux.Société fraternelle centrale. Discours du citoyen Cabet. Paris, Au Bureau du Populaire, 1848. 11 discours en 10 livraisons in-8, du 6 mars 1848 au 8 mai 1848. Edition originale. Prudhommeaux, B2.Ier Discours, 6 mars 1848 : La garde Nationale, la Liberté de la Presse, le Droit d'association, de réunion, et de discussion, les Élections et le travail. In-8 de 15-(1) pp.2e Discours, 13 mars 1848 : La Nécessité d'éloigner les troupes et d'ajourner les élections. In-8 de 16 pp.3e Discours, 17 mars 1848 : La Manifestation du 17 mars et la nécessité d'ajourner les élections. In-8 de 14 pp.4e Discours, 22 mars 1848 : Sur ce qu'il fallait faire et sur l'ajournement des élections. In-8 de 14-(2) pp.5e Discours, 24 mars 1848 : Sur la Profession de foi à exiger des candidats à l'Assemblée Nationale. In-8 de 14-(2) pp.6e Discours, 29 mars 1848 : Sur les élections. In-8 de 14-(2) pp.7e et 8e Discours, 3 et 10 avril 1848 : Sur les élections. Réception et discours de Robert Owen. In-8 de 15-(1) pp.9e Discours, 24 avril 1848 : Sur la proscription contre les communistes et sur l'esprit du communiste. In-8 de 15-(1) pp.10e Discours, 1er mai 1848 : Exposé rapide sur la doctrine et la marche du communisme icarien. In-8 de 14-(2) pp.11e Discours, 8 mai 1848. Persécution contre le communisme et, Émigration, Arrivée de la 1re avant-garde. In-8 de 14-(2) pp.CABET (Etienne). Insurrection du 23 juin. Paris, Au Bureau du Populaire,1848. In-8 de 59-(3) pp. Édition originale. Prudhommeaux, B14. La page de titre manque.Voyage en Eldorado. S.l.n.d. {1848]. In-8 de 3 pp. Inconnu de Prudhommeaux.

Elsa Peny Etienne En Las Huellas de Jean Louis Etienne

2009 2009. Elsa Peny Etienne En Las Huellas de Jean Louis Etienne (2009 Tbe ) La descripción de este producto se ha traducido automáticamente. Si tiene alguna pregunta al respecto por favor póngase en contacto con nosotros. hermoso libro en gran formato de tapa dura con 184 páginas sobrecubierta publicado por Le Chêne edición original de 2009 con excelentes ilustraciones del autor. en EXCELENTES CONDICIONES como nuevo. Elliot y Ulises son los dignos hijos de Jean-Louis Étienne. El primero está enamorado de la ciencia y el conocimiento mientras que el segundo más intuitivo tiene una sed insaciable de aventura. Mientras los dos muchachos se unen a su padre en el extremo norte de Canadá un desastre logístico los hace perder la reunión y se quedan solos entre los inuit. Conocen a Anyu una niña de su edad mitad quebequense y mitad inuit cuyo chamán abuelo los ayudará a encontrar a su padre. A través de encantamientos este último invoca los espíritus de los animales que Jean-Louis Étienne encontró durante sus expediciones. Desde el oso hasta la ballena pasando por el perro de trineo ninguno tiene la lengua en el bolsillo y sus alegres historias nos siguen los pasos del explorador polar Jean-Louis Etienne. Biografia: Elsa Pény-Etienne nació en 1972. Después de estudiar en Bellas Artes tenía la intención de enseñar y prepararse para la agregación en artes visuales. Con la vida llena de acontecimientos imprevistos se diversificó en la publicación y comenzó como iconógrafa en Hoebeke antes de establecer su propia editorial con Jean-Louis Etienne su esposo. Al mismo tiempo Elsa está trabajando para organizar expediciones polares con su esposo. En una de sus aventuras en el desierto del atolón de Clipperton donde pasó 4 meses aislada del mundo con un equipo de investigadores escribió e ilustró un libro para jóvenes: Las aventuras de Elliot y Basile. (Límite). Desde entonces el virus no la ha abandonado y Elsa compone cuentos con contenido serio o científico y enamorada de Lewis Caroll presta una voz y conocimiento a los animales. ¡por supuesto costos de envío agrupados en caso de compras múltiples. Perlenbook empresa Siret n ° 49982801100010. RCS Lure Tgi 499828911 N ° GESTION 2007 A 111. Creado por

Comme neuf

Elsa Peny Etienne On The Traces de Jean Louis Etienne

2009 2009. Elsa Peny Etienne On The Traces de Jean Louis Etienne (2009 Tbe ) The description of this item has been automatically translated. If you have any questions please feel free to contact us. beautiful book in large cardboard format with dust jacket 184 pages published by Le Chêne original edition from 2009 with superb illustrations by the author. in EXCELLENT CONDITION like new. Elliot and Ulysse are the worthy sons of Jean-Louis Étienne. The first is enamored of science and knowledge while the second more intuitive has an insatiable thirst for adventure. While the two boys join their father in the Canadian Far North a logistical mess makes them miss the meeting and they are left to themselves among the Inuit. They meet Anyu a little girl their age half Quebec half Inuit whose shaman grandfather will help them find their father. Through incantations the latter invokes the spirits of animals that Jean-Louis Étienne encountered during his expeditions. From bears to whales to sled dogs none have their tongues in their pockets and their joyful tales take us in the footsteps of polar explorer Jean-Louis Etienne. Biography: Elsa Pény-Etienne was born in 1972. After studying Fine Arts she intended for teaching and prepared the aggregation of visual arts. Life is full of unforeseen events she turns to publishing and begins as an iconographer at Hoebeke before setting up her own publishing house with Jean-Louis Etienne her husband. At the same time Elsa is working on setting up polar expeditions with her husband. During one of her adventures on the deserted Atoll of Clipperton where she spent 4 months isolated from the world with a team of researchers she wrote and illustrated a book for young people: The adventures of Elliot and Basile (Threshold). Since then the virus has not left it and Elsa composes tales with serious or scientific content and in love with Lewis Caroll lends the word and knowledge to animals. of course grouped shipping costs in case of multiple purchases. Perlenbook company n ° Siret 49982801100010. RCS Lure Tgi 499828911 N ° GESTION 2007 A 111. Created by eBay

Comme neuf

[Typographie de Firmin-Didot et Cie] - WOLFF, Etienne ; ROSTAND, Jean

Reference : 70362

(1972)

Discours prononcés dans la séance publique tenue par l'Académie Française pour la réception de M. Etienne Wolff le jeudi 19 octobre 1972 [ Livre dédicacé par Etienne Wolff à Maurice Druon ] [ Contient : Discours de réception d'Etienne Wolff à l'Académie française - Réponse de Rostand Jean ]

1 vol. in-4 br. Institut de France, Académie Française, Typographie de Firmin-Didot et Cie, Paris, 1972, 41 pp.

Important exemplaire de son discours de réception dédicacé par Etienne Wolff "Pour mon cher et admiré Maurice Druon, en témoignage de reconnaissance et de vive sympathie". Bon état pour ce remarquable exemplaire du tirage de l'Institut, dédicacé par Etienne Wolff, de superbe provenance : de la bibliothèque du grand écrivain et auteur des "Rois Maudits", Maurice Druon, futur Secrétaire Perpétuel de l'Académie Française de 1985 à 1999 et immortel auteur avec son oncle Joseph Kessel du texte du "Chant des Partisans". Le discours d'Etienne Wolff porte sur son prédécesseur le professeur Louis Pasteur Valléry-Radot. L'exemplaire est enrichi d'un tiré-à-part d'Etienne Wolff : "Une poétesse oubliée : Catherine Bernard nièce de Pierre Corneille" et d'une grande photo prise lors d'une séance à l'Académie : Maurice Druon présidant à la tribune, Maurice Genevoix sur la gauche, et peut-être Etienne Wolff descendant les marches.

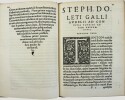

De imitatione Ciceroniana adversus Floridum Sabinum.

Lyon, Etienne Dolet, 1540.

Première édition. Sa typographie est magnifique ! "Cette controverse avec Floridus n'ajoute rien à l'histoire du cicéronianisme, sinon une série d'insultes nouvelles. Son intérêt, et il est grand, réside ailleurs : en ce fait que Floridus relance l'accusation lancée par Erasme, très grave en soi, et d'autant plus capitale qu'elle englobait, pêle-mêle, les sectateurs de Cicéron : celle de paganiser dans le style épicurien. Dolet indigné riposta avec l'éloquence la plus véhémente, et pour cause. Tu dis que je ne crois pas à la survie de l'âme. Et sur quoi donc fondes-tu une accusation telle ?" Six ans plus tard, l'humaniste et imprimeur, Etienne Dolet a été brulé avec ses derniers écrits en 1546 place Maubert à Paris. "Que l'accusation de ne pas croire à l'immmortalité de l'âme, c'est à dire l'athéisme, ait contribué à mener Dolet à sa perte, il est impossible d'en doûter." Emile Telle, L' Erasmianus sive Ciceronianus d'Etienne Dolet, p. 84. Marque typographique d'Etienne Dolet sur le titre et le dernier feuillet. Quatre grandes intiales criblées. Exemplaire rogné un peu court avec atteinte au titre courant sur trois feuillets. Longeon, Bibliographie des oeuvres d'Etienne Dolet N° 114. /// In-8 de 56 pp. Demi-veau brun à coins, dos orné. (Reliure du XIXe.) //// First edition. Its typography is magnificent! "This controversy with Floridus adds nothing to the history of Ciceronianism, apart from a series of new insults. Its interest, and it is a great one, lies elsewhere: in the fact that Floridus relaunched the accusation made by Erasmus, very serious in itself, and all the more crucial as it encompassed, pell-mell, the followers of Cicero: that of paganizing in Epicurean style. Dolet fired back with the most vehement eloquence, and with good reason. You say I don't believe in the survival of the soul. And on what do you base such an accusation?" Six years later, the humanist and printer, Etienne Dolet was burned with his last writings in 1546 at Place Maubert in Paris. That the accusation of not believing in the immmortality of the soul, i.e. atheism, contributed to Dolet's downfall, it is impossible to doubt. Emile Telle, L' Erasmianus sive Ciceronianus d'Etienne Dolet, p. 84. Etienne Dolet's typographical mark on the title and last leaf. Four large intials riddled. Copy trimmed, which touch the running title on three leaves.

Les Amis du Vieux St Etienne - Société historique, archéologique, littéraire - M. Chalendard

Reference : 42632

Les Amis du Vieux St EtienneLe billet du président (M. Chalendard) - Mistral et Saint-Etienne (Jean-Paul Gourgouillon) - Une bibliothèque ecclésiastique à Saint-Etienne, au XVIIème siècle (Eloi Thiollière) - Saint-Etienne en 1860, vu par un "jeune historien" - L'histoire locale c'est de l'histoire, on ne la fait pas en racontant des histoires - La carrière du Clapier - La vie de la Société - Questions / Réponses - Variété : Salut à Saint-Etienne - Proverbous, Counsés - ...

N° 51 - Septembre 1963 - Revue trimestrielle - 13 bis, rue Gambetta. Saint-Etiennne (Loire) - broché

Bon état

Elsa PENY ETIENNE Sur les traces de Jean Louis ETIENNE

Le Grand livre du mois 2009 2009. bel ouvrage en grand format cartonné avec jaquette 184 pages aux éditions du Chêne édition originale de 2009 avec superbes illustrations de l'auteur. en EXCELLENT ETAT comme neuf. Elliot et Ulysse sont les dignes fils de Jean-Louis Étienne. Le premier est épris de sciences et de savoir tandis que le second plus intuitif a une soif insatiable d'aventure. Alors que les deux garçons rejoignent leur père dans le Grand Nord canadien un cafouillage logistique leur fait rater le rendez-vous et les voilà livrés à eux-mêmes parmi les Inuits. Ils font la connaissance d'Anyu une petite fille de leur âge moitié québécoise moitié inuit dont le grand-père chaman va les aider à retrouver leur père. A travers des incantations ce dernier invoque les esprits des animaux que Jean-Louis Étienne a rencontrés au fil de ses expéditions. De l'ours à la baleine en passant par le chien de traîneau aucun n'a sa langue dans la poche et leurs récits joyeux nous emmènent sur les traces de l'explorateur polaire Jean-Louis Etienne. Biographie: Elsa Pény-Etienne est née en 1972. Après des études aux Beaux-Arts elle se destine à l'enseignement et prépare l'agrégation d'arts plastiques. La vie étant pleine d'imprévus elle bifurque vers l'édition et débute comme iconographe chez Hoebeke avant de monter sa propre maison d'édition avec Jean-Louis Etienne son mari. Parallèlement Elsa travaille à la mise en place d'expéditions polaires avec son époux. A l'occasion d'une de ses aventures sur l'Atoll désert de Clipperton où elle passe 4 mois isolée du monde avec une équipe de chercheurs elle écrit et illustre un livre pour la jeunesse : Les aventures d'Elliot et Basile (Seuil). Depuis le virus ne l'a pas quittée et Elsa compose des contes au contenu sérieux ou scientifique et en amoureuse de Lewis Caroll prête la parole et le savoir aux animaux

Comme neuf

[FOREZ] - DAUGAS (J. P.) et TIXIER (L.) - LAURENT (Dominique) - VIAL (Pierre) - TIBI (Jean) - GADILLE (Jacques) - PONCEYRI (Robert) - FOURNIAL (Etienne).-

Reference : 63854

Université de Saint-Etienne. Bulletin du Centre de Recherches historiques. 1976 - N°1.

Saint Etienne, Université de St Etienne, 1977, in 8° broché, 67 pages.

Au sommaire : - Travaux des séminaires. - DAUGAS (J. P.) et TIXIER (L.).- Variations ombriques et chronostratigraphies post-glaciaire en Limagne d'Auvergne. - LAURENT (Dominique).- Moulins au XVe siècle. - VIAL (Pierre).- Un aspect de la christianisation du monde chevaleresque : l'ordre du Temple. - TIBI (Jean).- Itinéraires de l'information. - GADILLE (Jacques).- Le catholicisme populaire. - PONCEYRI (Robert).- Aspects et significations de la participation électorale dans les grandes villes sous la Ve République (à partir de l'exemple de Saint-Etienne, 1958-1974). - FOURNIAL (Etienne).- De l'utilisation des copies. - Mémoires de Maitrise d'Histoire moderne et contemporaine soutenus à l'Université de Saint-Etienne depuis 1970. ...................... Photos sur demande ..........................

Phone number : 04 77 32 63 69

[NANTES-CHANTENAY] EMILE ETIENNE (INDUSTRIEL RAFFINEUR) (Raffinerie de Sucre, Candiserie)

Reference : 28376

(1870)

LETTRE A EN-TETE PRE-IMPRIMEE "RAFFINERIE DE EMILE ETIENNE NANTES" MANUSCRITE ET SIGNEE PAR EMILE ETIENNE (INDUSTRIEL RAFFINEUR), ADRESSEE A Eugène BOURCARD SON ASSOCIE - 11 MAI 1870

NANTES 1870 une lettre avec en-tête pré-imprimée en noir "RAFFINERIE DE EMILE ETIENNE NANTES", manuscrite à l'encre noire, adressée à BOURCARD Adolphe Jules notaire à nantes, format : 21 x 27 cm , LETTRE AUTOGRAPHE MANUSCRITE D'EMILE ETIENNE avec signature manuscrite en noir : EMILE ETIENNE, Nantes, le 11 Mai 1870,

RARE courrier original ....... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

[Besançon, Besnans Haute-Saône] Arrêt de la chambre des vacations du parlement de Besançon qui condamne Guillaume Goguet aux galères perpétuelles ; Ignace Pepot au fouet, à la marque, & à neuf ans de bannissement ; Etienne Calame à neuf ans de galères ; Etiennette & Françoise Championnet à être enfermées pendant trois ans en la Maison de force, dite du Bon Pasteur, de Besançon ; renvoye deux inconnus à un plus amplement informé indéfini ; Simonne Bayet, femme d'Etienne Calame, à neuf ans ; Vincent Menetrey à cinq ans, & Nicolas Jannin à trois ans de bannissement ; Jeanne-Claude Championnet, veuve Dumont, à être pendue & étranglée ; le nommé Maurice, Hibernois, à trois ans de galères, &c pour vols & autres crimes. Du 7 octobre 1767.

Reference : 015625

[Besançon, Besnans Haute-Saône] Arrêt de la chambre des vacations du parlement de Besançon qui condamne Guillaume Goguet aux galères perpétuelles ; Ignace Pepot au fouet, à la marque, & à neuf ans de bannissement ; Etienne Calame à neuf ans de galères ; Etiennette & Françoise Championnet à être enfermées pendant trois ans en la Maison de force, dite du Bon Pasteur, de Besançon ; renvoye deux inconnus à un plus amplement informé indéfini ; Simonne Bayet, femme d'Etienne Calame, à neuf ans ; Vincent Menetrey à cinq ans, & Nicolas Jannin à trois ans de bannissement ; Jeanne-Claude Championnet, veuve Dumont, à être pendue & étranglée ; le nommé Maurice, Hibernois, à trois ans de galères, &c pour vols & autres crimes. Du 7 octobre 1767.

[Besançon, Besnans Haute-Saône] Arrêt de la chambre des vacations du parlement de Besançon qui condamne Guillaume Goguet aux galères perpétuelles ; Ignace Pepot au fouet, à la marque, & à neuf ans de bannissement ; Etienne Calame à neuf ans de galères ; Etiennette & Françoise Championnet à être enfermées pendant trois ans en la Maison de force, dite du Bon Pasteur, de Besançon ; renvoye deux inconnus à un plus amplement informé indéfini ; Simonne Bayet, femme d'Etienne Calame, à neuf ans ; Vincent Menetrey à cinq ans, & Nicolas Jannin à trois ans de bannissement ; Jeanne-Claude Championnet, veuve Dumont, à être pendue & étranglée ; le nommé Maurice, Hibernois, à trois ans de galères, &c pour vols & autres crimes. Du 7 octobre 1767. [Besançon], Claude-Joseph Daclin, 1767. In-folio, 8p. Condamnation pour une étonnante affaire de moeurs à Besnans [Bennans dans le document]: Guillaume Goguet, dit le grand Guillaume, et Maurice sont deux contrebandiers et Etiennette, Françoise, Jeanne-Claude (la veuve Dumont) et Jeanne Championnet sont quatre soeurs. Le premier avait mis enceinte Françoise puis Jeanne-Claude et comptait faire pareil avec les deux autres. Le second avait payé les trois soeurs de la veuve pour coucher avec elles et avait été surpris au lit avec deux d'entr'elles. Jeanne-Claude, mis enceinte, accoucha d'une petite fille qu'elle assassina à la naissance et jeta dans la rivière Ognon. Elle sera donc pendue en place de Besnans. Beau document. [90]

Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françoys, & non encor parcy devant imprimées. « Etienne de la Planche prouve ici que le français s’est suffisamment démarqué du latin pour pouvoir se prétendre à son tour langue littéraire à part entière. » (Louis Lobbes).

Précieux volume conservé dans son élégante et intéressante reliure parisienne strictement de l’époque, très proche des reliures alors réalisées pour le bibliophile de la Renaissance Marcus Fugger (1529-1597). Paris, Jean Longis, 1553. In-8 de (8), 191 ff. Les gardes et les contreplats sont couvertes d’annotations manuscrites anciennes. Veau blond, double encadrement de trois filets à froid avec petits fleurons dorés aux angles, fleuron central argenté, dos à nerfs orné de filets à froid et d’un petit fer répété, mors et coiffes restaurés. Reliure parisienne de l’époque de belle facture proche de celles réalisées pour Marcus Fugger. 166 x 102 mm.

Edition originale de la traduction française établie par Etienne de la Planche, des trois derniers livres des Apophtegmes. Les cinq premiers livres avaient déjà été traduits en français par Antoine Macault. Brunet, II, 1040 ; Bibliotheca Belgica, E392. Dédiée à Jean Brinon, seigneur de Villennes, conseiller au Parlement de Paris, elle fut partagée entre Jean Longis et ses confrères parisiens Vincent Sertenas et Etienne Groulleau. Érasme publia les « Apophtegmes » pour l’éducation des Hommes d’État. Il veut ici « célébrer l’art d’être spirituel. Il le fait en traduisant et en commentant Plutarque. La scène est presque toujours la même : on pose inopinément une question à un général ou à un homme politique de Sparte. D'autres seraient pris au dépourvu. Les Spartiates, jamais. Ils répondent avec finesse, subtilité, élégance, qualités bien notées dans les marges du recueil. Parfois, avec une certaine rosserie. Le contenu de leurs réponses n'est pas la chose la plus importante. Homme du nord, Érasme aime autant que Castiglione et les grands Italiens le plaisir des bons mots. Si on l'oublie, on réduit le sens de sa culture comique. » (Daniel Ménager). « Signe évident de succès, le recueil latin de plus de 3 000 dits mémorables qu'Érasme publia à partir de 1531 sous le titre d'Apophthegmatum opus, fut réimprimé quelque soixante-dix fois en l'espace d'un demi siècle. Et comme s'il ne suffisait pas de pourvoir aux besoins intellectuels d'un public plus ou moins érudit, voici que rapidement se mirent à fleurir des traductions à l'intention de lecteurs pour qui, apparemment, la connaissance du latin n'allait plus de soi. Ainsi, s'il faudra attendre 1672 pour voir sortir des presses une édition néerlandaise, il en parut une anglaise en 1542, une italienne en 1546 et une espagnole en 1549. Non point que les Français, quant à eux, ne s'y soient pas intéressés : dès 1536, Antoine Macault s'attaqua non pas à une traduction, qui relève de l'imitatio, mais à une translation, qui appartient à l'inventio, des cinq premiers livres ; ce labeur, Etienne de Laplanche allait le compléter dix-sept ans plus tard. Qui plus est, dans les années qui suivirent, Guillaume Haudent et Gabriel Pot devaient même prétendre y trouver matière à en tirer des poésies ! Dès lors, le nombre de compatriotes qui se sont attachés à transposer le recueil d'Érasme, aussi bien que la rapidité avec laquelle ils se sont mis au travail ont de quoi nous intriguer, au point que l'on peut se demander si, au-delà d'un désir fort louable de vulgarisation, et d'une aspiration bien compréhensible, sur les brisées d'un si illustre maître, à la gloire littéraire, d'autres ambitions plus ou moins explicitement énoncées ne se laissent pas discerner. C'est à la lecture de ces exemples que l'on se rend compte à quel point, dès le milieu du XVIe siècle, le français s'est suffisamment démarqué du latin pour pouvoir se prétendre à son tour langue littéraire à part entière. Tant s'en faut, en effet, que Rabelais ait été le seul à se livrer à la truculence verbale : Macault et Etienne de Laplanche prouvent qu'elle est en réalité le fait de toute leur époque. Pour quelque raison que ce soit, mièvrerie esthétique, pruderie intellectuelle, austérité morale ou tyrannie dogmatique, les siècles suivants, à commencer par le XVIIe, allaient se charger de canaliser, voire de brider cette énergie créatrice qui, du coup, fait précisément l'originalité du XVIe. Faut-il le regretter? Il est vrai que de la sorte, le français a perdu en spontanéité ce qu'il a gagné en longévité, au point qu'à presque quatre siècles de distance, les pièces de Corneille se lisent encore sans trop de difficulté. Et si, dès cette époque, se sont mises à fleurir des Belles Infidèles qui se sont épanouies en genre littéraire à part entière, simultanément surgit le débat de fond entre l'école et la rue. » Louis Lobbes. Etienne de Laplanche, avocat au parlement de Paris au XVIe siècle, s’est immortalisé par la traduction qu’il a donnée des cinq premiers livres des Annales de Tacite et des trois derniers livres des Apophtegmes d’Érasme. Précieux volume conservé dans son élégante et intéressante reliure parisienne strictement de l’époque, très proche des reliures alors réalisées pour le bibliophile de la Renaissance Marcus Fugger (1529-1597).

[Communauté icarienne].

Paris, l'Auteur, Imprimerie Félix Malteste et Cie, 1856-1858. 21 pièces et 1 feuillet de table manuscrit reliés en 1 vol. in-12, demi-chagrin noir, dos à nerfs (reliure de l'époque).

Exceptionnelle réunion de 21 brochures sur la communauté icarienne fondée par Etienne Cabet (1788-1856) « l'un des mouvements communisants les plus marquants du XIXe siècle [qui] conduisit plusieurs centaines de socialistes à La Nouvelle-Orléans en 1848-1849 : [Cabet] y racheta l'ancienne colonie mormone de Nauvoo (dans l'Illinois) qui, sous sa direction, devait compter jusqu'à mille huit cents personnes avant d'éclater en 1856 sous l'effet de graves dissensions internes » (BnF, Utopie, 2000, p. 226).Jean-Pierre Béluze ou Beluze (1821-1908), gendre posthume de Cabet et son successeur, anima le mouvement de coopération sous le Second Empire. « Pendant douze années, Béluze assura ainsi la direction du " Bureau icarien de Paris ", chargé de propager la doctrine et de venir en aide aux colonies de Nauvoo et de Cheltenham, en même temps que de trouver de nouveaux adhérents et de les mettre en route pour Icarie. Cette activité le conduisit à de nombreux voyages en province. En février 1856, par exemple, il était signalé dans la région de Poligny, dans celle de Montbéliard, à Dôle, à Arbois. Il était dénoncé à de nombreux parquets, fut plusieurs fois poursuivi, et deux fois emprisonné (ainsi lors d’une condamnation à quinze jours de prison prononcée pour distribution d’écrits et colportage, le 12 avril 1856, par le tribunal correctionnel de Besançon). De janvier 1852 à décembre 1855, il put collecter 150 000 F environ, sur lesquels 115 000 furent envoyés à Nauvoo. Les frais de bureau ne s’étaient pas, durant le même temps, élevés à 20 000 F, sur lesquels il avait payé une pension alimentaire annuelle de 3 000 F à la femme et à la fille de Cabet, Céline, femme de Firmin Favard* et sa future femme, et assuré le fonctionnement du bureau : cela faisait à peine 1 750 F par an pour la rétribution du gérant, le loyer et les fournitures de bureau. Après la scission dans la colonie, et après la mort de Cabet, survenue le 8 novembre 1856, Béluze continua à recevoir son traitement, porté à 3 000 F, à charge pour lui de subvenir à toutes les dépenses de fonctionnement. La veuve de Cabet et sa fille Céline, elle-même devenue veuve, étaient, avec Béluze, les seuls employés du bureau et les mandataires de la colonie de Saint-Louis. Béluze s’efforça d’entraver le déclin de l’école icarienne. Il maintint un minimum de liaison avec les groupes de province, notamment avec celui de Lyon. Toutefois, en présence des difficultés et des déboires, devant le zèle fléchissant des disciples d’Icarie, il commença à éprouver des doutes sur la portée et la valeur de l’expérience communiste tentée par Cabet. Sa pensée évolua et s’éloigna peu à peu des idées qu’il avait professées jusque-là. Le 6 janvier 1863, alors que depuis deux ans il avait dû, pour alléger les charges du " Bureau icarien ", ouvrir un cabinet d’affaires à son nom et épouser Céline Favard (le 20 mars 1862), pour sauver la fille et la femme de Cabet d’une misère prochaine, il donna sa démission de gérant du bureau » (Maitron). Cachet répété "Timbre impérial" ; quelques pâles mouillures et salissures. Contient : 1. [CABET (Étienne)]. Opinions et sentiments publiquement exprimés concernant le fondateur d'Icarie. Paris, l'auteur, mars 1856. 36 pp., premier plat couverture conservé. Prudhommeaux, B.592. [CABET (Étienne)]. Le fondateur d'Icarie aux Icariens. Paris, l'auteur, avril 1856. 11 pp., premier plat de couverture conservé. Prudhommeaux, B.613. [CABET (Étienne)]. Guerre de l'opposition contre le citoyen Cabet, fondateur d'Icarie. Paris, l'auteur, août 1856. 72 pp. Prudhommeaux, B.684. [Beluze (Jean-Pierre)]. Lettre sur la colonie icarienne, par un Icarien. Paris, l'auteur, 1856. 46 pp. Prudhommeaux, B.695. [CABET (Étienne)]. Manifestes de l'opposition et réponse du citoyen Cabet. Paris, l'auteur, 1856. 24 pp. premier plat couverture conservée. Prudhommeaux, B.716. [CABET (Étienne)]. Départ de Nauvoo du fondateur d'Icarie avec les vrais Icariens. Paris, l'auteur, 1856. 23 pp. couverture conservée. Prudhommeaux, B.727. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Mort du fondateur d'Icarie. Paris, l'auteur, 1856. 12 pp., premier plat de couverture conservé. Prudhommeaux, C.028. [BELUZE (Jean-Pierre)].La Colonie icarienne à Saint-Louis. Paris, l'auteur, 1857. 24 pp. premier plat de couverture conservé. Prudhommeaux, C.039. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Célébration du premier anniversaire de la naissance du fondateur d'Icarie. Paris, l'auteur, mars 1857. 23 pp., couverture conservée. Prudhommeaux, C.0410. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Célébration à Saint-Louis du neuvième anniversaire de la fondation d'Icarie. Paris, l'auteur, avril 1857. 24 pp. Prudhommeaux, C.0611. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Compte-rendu de la Gérance de la Communauté icarienne, à Saint-Louis, sur la situation morale et matérielle de la Communauté pendant les mois de novembre et décembre 1856 et les mois de janvier et février 1857. Paris, l'auteur, mai 1857. 24 pp. Prudhommeaux, C.0812. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Organisation du travail dans la communauté icarienne. Paris, l'auteur, 1857. 23 pp. couverture conservée. Prudhommeaux, C.0713. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Emprunt icarien de un million de francs. Paris, l'auteur, juillet 1857. 21 pp. couverture conservée. Prudhommeaux, C.1014. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Contrat social ou Acte de société de la communauté icarienne. Lois sur l'admission. Paris, l'auteur, août 1857. 46 pp. Prudhommeaux, C.1115. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Notre Situation à Saint-Louis. Paris, l'auteur, octobre 1857. 23 pp. couverture conservée. Prudhommeaux, C.1216. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Lettre à Maximilien. Paris, l'auteur, 1858. 45 pp. Prudhommeaux, C.14 17. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Deuxième lettre à Maximilien. Paris, l'auteur, mars 1858. Paginé 52-70. Prudhommeaux, C.14 18. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Compte-rendu de la situation morale et matérielle de la communauté, du mois d'août 1857 au mois de février 1858. 26 pp. Prudhommeaux, C.1319.[BELUZE (Jean-Pierre)]. Cheltenham. Paris, l'auteur, 1858. 22 pp. Prudhommeaux, C.1520. [BELUZE (Jean-Pierre)]. Inauguration du cours icarien. Paris, l'auteur, 1858. Prudhommeaux, C.1621. Blanc (Louis). Le Socialisme. Droit au travail. Troisième édition Paris, Au bureau du "Nouveau-Monde", 1849. 72 pp.

Khadra, Danseuse Ouled Naïl

Paris, Piazza éditeur, 1926 In-8 (230x165 mm), paperback, illustrated cover folded with orientalist decoration, slipcase with arabesque decoration, 178 pages. Composed of 16 color illustrations by the orientalist Etienne Dinet watercolored with stencils, including 10 full-page out-of-text illustrations. A magnificent chapter text page and frontispiece title richly illuminated by Mohammed Racim with frames, initials and tailpieces. The book was co-written between Etienne Dinet and Sliman Ben Ibrahim and tells a love story between Khadra, a practitioner of a traditional dance and a young nomad in a narrative style specific to Arab-Berber tales. Print run of 985 copies, here one of 800 on Vellum No. 816. To learn more about the artist: https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dinet Condition: tear on the headdress, spine and brochure fragile due to its 98 years. Good condition overall. ---------------------------------- In-8 (230x165 mm), broché, couverture illustrée rempliée au décors orientaliste, étui avec décoration arabesque, 178 pages. Composée de 16 illustrations en couleurs de l’orientaliste Etienne Dinet aquarellées au pochoir dont 10 hors texte en pleine page. Magnifique titre frontispice richement enluminé par Mohammed Racim ainsi que les faux titre de chapitre, les encadrements, lettrines et cul de lampe. Le livre a été co-écrit entre Etienne Dinet et Sliman Ben Ibrahim et raconte une histoire d'amour entre Khadra, une praticienne d'une danse traditionnelle et un jeune nomade dans un style narratif spécifique aux contes arabo-berbères. Tirage à 985 exemplaires, ici un des 800 sur Vélin N°816. Pour en savoir plus sur l’artiste : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Dinet État : déchirure sur la coiffe, dos et brochure fragiles dû à ses 98 ans. Bon état dans l’ensemble.

[RÉGIONALISME - SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC ] ATELIER DE MARÉCHALERIE & FORGE - H. CHÉDORGE - SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-INFÉRIEURE)

Reference : 28434

(1914)

FACTURE A EN-TÊTE DE : ATELIER DE MARÉCHALERIE & FORGE - H. CHÉDORGE - SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-INFÉRIEURE), 1914

Nantes 1914 une facture ORIGINALE, à en-tête illustrée en noir en haut , pré imprimée en noir et manuscrite à l'encre noire, format : 18 x 21,5 cm, facture acquitée signée à l'encre noire par le directeur : H. CHÉDORGE, SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-INFÉRIEURE), 1914,

TRÉS RARE DOCUMENT ORIGINAL D'ÉPOQUE .......... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

[RÉGIONALISME SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC ] FORGE & CHARRONNAGE - AUGUSTE FRESNEAU - SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-INFÉRIEURE)

Reference : 28435

(1914)

FACTURE A EN-TÊTE DE : FORGE & CHARRONNAGE - AUGUSTE FRESNEAU - SAINT-ÉTIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-INFÉRIEURE), 1914

Nantes 1914 une facture ORIGINALE, à en-tête illustrée en noir en haut , pré imprimée en noir et manuscrite à l'encre noire, format : 27 x 21,5 cm, facture acquitée signée à l'encre noire par G. LIMES (successeur de Fresneau), SAINT-ETIENNE-DE-MONTLUC (LOIRE-INFERIEURE), 1914,

TRÉS RARE DOCUMENT ORIGINAL D'ÉPOQUE .......... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

Orationes duae in Tholosam.

(Lyon, Sébastien Gryphe (?), 1534).

Première édition. C'est le premier livre publié par Etienne Dolet. Né à Orléans en 1509 et mort sur le bûcher à Paris en 1546, il ne séjourna à Toulouse que deux ans. Il y étudia le droit et fut élu en 1533 orateur de la 'nation française'. Ce sont les discours qu'il y prononça s'en prenant avec violence aux Capitouls, tyranniques et barbares. Il dénonce les superstitions qui à Toulouse dénaturent la religion, défend la liberté d'association, fait sa propre apologie et se pose en défenseur de l'humanisme contre la barbarie des Toulousains. Dolet fut même arrêté quelques temps par la Sénéchaussée. "Le recueil ici présenté, composé par Dolet à son arrivée à Lyon en 1534, rassemble l'ensemble des pièces qu'il a voulu verser au dossier de son affaire toulousaine, lettres écrites de Toulouse puis de Lyon, poèmes adressés à G. Budé, à Marguerite de Navarre, à Jean de Pins, à Jean de Langeac, à Boyssoné ou à Guillaume Scève : autant d'illustrations en prose et en vers ... de ses talents d'écrivain et de ses convictions d'humaniste." L'humanisme à Toulouse N° 39. "Malgré les affirmations passées, il est vraisemblable que Gryphe ne soit pas limprimeur de cette édition". (Base de données bibliographique sur Étienne Dolet, ENSSIB). Longeon, Bibliographie des oeuvres d'Etienne Dolet N°1. Baudrier 8, 38. Provenance : une cote de bibliothèque sur le dernier feuillet "n° 1553" datant de l'époque de la reliure. /// In-8 de (8), 246, (2) pp. Veau brun glacé, dos orné, encadrements sur les plats, tranches dorées. (Reliure du XVIIIe.) //// First edition. This is the famous humanist's first published work, written whilst living at Toulouse where he was studying law. Etienne Dolé afterwards became a printer and produced works savouring of heresy, in consequence of which he was ultimately charged with atheism and was strangled and burnt in 1547. This volume supplies much curious detail of the author's life at Toulouse, of the quarrels in which he was involved, &c. Despite past assertions, it is likely that Gryphe was not the printer of this edition. Fairfax Murray 131. Longeon, Bibliographie des oeuvres d'Etienne Dolet N°1. Baudrier 8, 38. Provenance: a library mark on the last leaf n° 1553 dating from the time of binding.

[NANTES-CHANTENAY] SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENNES RAFFINERIES ÉMILE ÉTIENNE ET CÉZARD (Raffinerie de Sucre, Candiserie)

Reference : 28244

(1880)

BON A TIRER DES STATUTS DE LA "SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENNES RAFFINERIES ÉMILE ÉTIENNE ET CÉZARD", 22 avril 1880, fait à Nantes chez Me Joseph Grizolle NOTAIRE 1880,

NANTES 1880 -in-8 un bon à tirer ORIGINAL, de 22 feuillets in-octavo, imprimés en noir d'un seul côté des STATUTS DE LA "SOCIÉTÉ ANONYME DES ANCIENNES RAFFINERIES ÉMILE ÉTIENNE ET CÉZARD" avec corrections manuscrites en marge à l'encre brune, les 22 feuillets sont reliés à un angle par une agraphe parisienne en cuivre, fait à Nantes chez Me Joseph Grizolle NOTAIRE 1880,

Nicolas Cézard, un Lorrain venu sinstaller à Nantes en 1843. En 1852, il reprend et modernise une ancienne huilerie "la raffinerie de Launay", rue de la Brasserie à Chantenay. Mais le sucre provoque également une poussée spéculative. Le "Napoléon du sucre", comme le surnomment les journalistes américains, lapprend à ses dépens. Il fait faillite en 1866, En avril 1880, un rapprochement avec Émile Étienne aboutit à la création de la Société anonyme des anciennes raffineries Émile Étienne et Cézard qui fait faillite le 11 septembre 1883 ........ RARE ....... en trés bon état (very good condition). en trés bon état

L'Hermite en Province ou Observations sur les Moeurs et les Usages français au Commencement du XXe Siècle. Par M. de Jouy.

A Paris, chez Pillet Ainé, Imprimeur-Libraire, 1818-1827, 14 volumes in-12 de 180x105 mm environ, de 360 à 420 pages par volume, demi maroquin à coins à long grain bordeaux, dos lisses portant titres et tomaisons dorés, ornés de petits fers et frises dorés, gardes marbrées, tranches citron. Avec 14 frontispices, 2 figures hors texte et 13 cartes dont 9 dépliantes. Des coins légèrements émoussés, frottements sur le cartonnage, 3 coiffes supérieures ébréchées, quelques rousseurs et pages brunies, sinon bon état.

Joseph Étienne, dit Étienne de Jouy né à Versailles le 19 octobre 1764 et mort à Saint-Germain-en-Laye le 4 septembre 1846, est un dramaturge et librettiste français. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

CONAXA OU LES GENDRES DUPES, comédie, représentée dans le Collège de la Compagnie de Jésus, pour la distribution des prix fondés par messieurs les nobles bourgeois de la ville de Rennes, le 22 aout, à une heure aprés-midi (vers 1710). Imprimé et collationné sur le manuscrit de la Bibliothèque Impériale.

Paris, Michaud, 1812, 1 br., couverture muette d'attente, dos en partie manquant. in-8 de XXV-86 pp. ;

Charles-Guillaume Etienne, né à Chamouilley (Haute-Marne).Cette pièce jouée au Théatre-Français le fit accuser d'avoir plagié une pièce manuscrite de la Bibliothèque Impériale, écrite par Jean-Antoine Du Cerceau.Réf. Biblio: Lebrun-Tossa: "Mes révélations sur M. Etienne "Les deux gendres et conaxa", Paris Dentu, 1812. "Conaxa et les deux gendres, ou résumé des débats, servant de réponse à M. Hoffman, défenseur officieux de M. Etienne, membre de l'Institut Impérial de France, par M. D** E** N. (Ant-Touss. Desquiron de Saint-Agnan), Paris Dentu, 1812.

Phone number : 06 80 15 77 01

ANNUAIRE de SAINT-ETIENNE et du FOREZ pour 1912.

1912 Saint-Etienne, Mulcey, 1912, in 8° broché, 152 pages.

Contient : Etat des CENT PLUS IMPOSES de la ville de Saint-Etienne, 25 Brumaire an XI. - La GERINIADE ou les élections de 1827 à Saint-Etienne. Poème héroique en quatre chants par Alphonse PEYRET. - Notes généalogiques concernant Antoine GERIN (pages 18 à 56). ...................... Photos sur demande ..........................

Phone number : 04 77 32 63 69

Mémoire sur un PROJET d'EMPRUNT proposé pour la ville de Saint-Etienne [suite au legs Jovin-Bouchard]........ On joint, du même : A MESSIEURS les ELECTEURS de Saint-Etienne [pour l'élection à la députation]........ On joint, du même : OBSERVATIONS sur les nouvelles propositions de la Mairie de Saint-Etienne.

1840 Saint-Etienne, Gonin, et Janin, 1840 et sans date, 3 plaquettes in 4° et in 8° brochées, 31, 8 et 18 pages, couvertures factices ; première et dernière page du "Mémoire..." poussiéreuses.

Rare ensemble. ...................... Photos sur demande ..........................

Phone number : 04 77 32 63 69

Le Mémorial du Chasseur Français. Première partie : Le Fusil en théorie et en pratique, - Deuxième partie : Varia, - Troisième partie : Legislation et Jurisprudence, - Quatrième Partie : Le Chien en santé et dans la maladie, - Cinquième partie : Compositions primées des Concours de " Chasseur Français", - Sixème partie : La Vélocipède pratique, - Septième partie : Recettes, Conseils, Procédés et renseignements utiles. Tome 2 (vendu seul)

Edité par [Saint-Etienne, Manufacture Française d'Armes], 1890, 1 volume in-8 de 210x135 mm environ, 1f.blanc, 360 pages-1f.blanc-218 pages de Présentation de la Manufacture Française d'Armes, suivies du Catalogue accompagné de 2 feuillets de bon de commande, suivies du Catalogue de l'Hirondelle Société de Fabrication en France de Vélocipèdes (Saint-Etienne, Loire), 1f.blanc, percaline brune de l'éditeur portant titres dorés sur le premier plat. Petits frottement sur les coins, une déchirure p.189-190 (dans le catalogue de l'Hirondelle), papier légèrement jauni, infimes petits plis sur les coiffes et les mors, sinon bon état.

La manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS) est une ancienne entreprise française d'armement située à Saint-Étienne. Merci de nous contacter à l'avance si vous souhaitez consulter une référence au sein de notre librairie.

[Etienne-Martin - Raymond Mason - Jacques Brown] - Etienne-Martin - Yves Bonnefoy - Jacques Brown

Reference : 011241

(1963)

Etienne-Martin Raymond Mason Jacques Brown. Trois sculptures

Paris Centre National d'Art Contemporain 1963 Tryptique, 29 x 20 cm plié. En feuilles

Dépliant édité à l'occasion de l'installation du CNAC rue Berryer, où fut montré ces trois sculptures du 23 avril au 13 mai. 3 illustrations tramées en noir au recto, et au verso textes imprimé en noir sur fond rouge d'Etienne-Martin, Yves Bonnefoy et Jacques Brown. Note de B. Anthonioz. Belle maquette. Très bon 0

Etienne des Saints, inventeur des "diables de Bessans" - Mémoire d'Etienne Vincendet, sculpteur sur bois et chantre à l'église de Bessans

2006 Editions La Fontaine de Siloé, collection Carnets de Vie. 2006. 1 vol in-8. Cartonnage toilé illustré par l'éditeur, titre en doré sur noir au dos . 239 pages. Nombreuses illustrations photographiques en noir et blanc hors texte

Bel état

Write to the booksellers

Write to the booksellers

![[Besançon, Besnans Haute-Saône] Arrêt de la chambre des vacations du parlement de Besançon qui condamne Guillaume Goguet aux galères perpétuelles ; ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/JNL/015625_thumb.jpg)

![Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françoys, & ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18181_thumb.jpg)

![Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françoys, & ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18181_1_thumb.jpg)

![Les troys derniers livres des Apohthegmes [sic], c’est à dire brieves & subtiles rencontres, recueillies par Erasme. Mises de nouveau en Françoys, & ...](https://static.livre-rare-book.com/pictures/AGA/lcs-18181_2_thumb.jpg)

![[Communauté icarienne]. . Beluze (Jean-Pierre), CABET (Étienne).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41094_1_thumb.jpg)

![[Communauté icarienne]. . Beluze (Jean-Pierre), CABET (Étienne).](https://static.livre-rare-book.com/pictures/BON/41094_2_thumb.jpg)